3.3.2. Отчет об изобретении и легенда об искуплении

Так или иначе, рассказчик «Приключений Баклажанова» – фигура расщепленная. Вторая часть рассказа, опубликованная через неделю после первой, имеет собственное название и собственный эпиграф. Название – «Изобретатель света – разрушитель общества, сокрушитель адова огня» – отсылает к манихейской мифопоэтике фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора. Эпиграфом взята четвертая строфа платоновского стихотворения «Слепой», впервые опубликованного в 1920 году и вошедшего в книгу «Голубая глубина» (1922). Рассказчик, берущий слово в начале второй части, тоже не преминул упомянуть книгу экстратекстуального автора.

Еще ночь. Успокойся, мое неутомимое сердце. В этот час даже пустыня росою стынет, трава не шумаркнет и ветер не пробрюзжит. Замертвел мир на долгую звездную ночь. Может быть, завтра очнется сердце в человеке, и земля растет в голубой глубине любви. Дорогой друг мой и единокровный брат Елпидифор! Помнишь, осенней ночью, в 3 часа, мы лежали в поле на траве. Мы прошли сорок верст. Ты шел из далекой глухой деревни от любимой, я ходил просто по земле и думал, как ее оборонить от зноя. Ты тогда светился, и был иным и лучшим…[390].

Этот рассказчик кардинально отличается от деревенского летописца первой части. В нем опознается функционирующий в качестве евангелиста лектор/рассказчик «Невозможного», героя которого, безымянного электрика, здесь можно идентифицировать с Елпидифором. Различие между сельским летописцем и евангелистом раскрывается не только в именовании их героя (Епишка/Елпидифор), к ним привязаны принципиально разные стили речи и повествовательные стратегии. Если деревенский летописец уделяет сочувственное внимание языку своих персонажей, себя же самого исключает из истории, то евангелист остается закапсулирован в своем возвышенном литературном стиле и в романтической манере ссылается на горизонт собственных переживаний.

Но обе эти повествовательные инстанции связывает их знание о жизни героя. Деревенский летописец знает Баклажанова со времен своего детства и юности, он знает его быт, семейное и социальное окружение – он может имитировать язык всех персонажей, правда, он не может понять духовный мир Баклажанова[391]. Совсем не таков евангелист – «друг и единокровный брат Елпидифора», понимающий себя как его апостола. Он ничего не может сообщить о связях внутреннего мира своего героя, о его происхождении и жизненной ситуации. Когда он говорит о них в «Невозможном», они кажутся ему подчеркнуто незначительными[392]. Зато речь евангелиста богата воспоминаниями о внебытовых духовных событиях, общих для обоих. События, которые деревенскому летописцу кажутся едва достойными упоминания, евангелист может подробно описать как мир переживаний своего героя, и наоборот, деревенскому летописцу по-настоящему хочется рассказать о повседневных событиях, которые для евангелиста не заслуживают разговора. Если евангелист в своем качестве лектора и соавтора изобретений Баклажанова может предоставить основательный научно-поэтический и мифопоэтический фон к фотоэлектромагнитному резонатору-трансформатору, то горизонт восприятия сельского летописца ограничен описанием внешних проявлений этого изобретения (названия которого он не знает); например, когда он снова перехватывает слово после короткой энигматичной интервенции «невозможного» евангелиста.

Теперь Епишка изобрел свет. Устроил такие магниты, где дневной свет волновал магнитное поле и возбуждался электрический ток. <…> С тех пор никто ни в ком не стал нуждаться: Епишка показал всем, как делать такие машинки, и все стали богатыми. Ни засуха, ни сибирские дороги, ни путь до звезды, ни миллионы родившихся детей – не стали страшными. Неуклонно тысячами солились огурцы в зиму и варилась каждодневно говядина в каждом горшке. Огромная сырая земля стала как теплая хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси. <…> Ни государств, ни обществ, ни дружбы, ни любви на земле уже не было: человек человеку был нужен единственно по недостатку хлеба. Каждый втыкал в песок Епишкину машину – и она ему делала все[393].

Перехват повествовательной инициативы деревенским летописцем отмечен усиленным проявлением устно-обиходного субстрата сказовой поэтики. Овладение грамматическими и синтаксическими категориями дается рассказчику отчетливо труднее. Он перескакивает из прошедшего времени первой части (детства Баклажанова) в настоящее, когда рассказывает об изобретении фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора, но уже в следующем абзаце настоящее время оказывается постпрошедшим (с тех пор). Подытоживание утопической импликации фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора (завоевание Вселенной и преодоление нехватки пропитания) приносит кривую конструкцию фразы («не стали страшными»). Экономическую метафору (решение вопроса энергии) рассказчик переписывает в доступных его духовному горизонту представлениях о благосостоянии («варилась каждодневно говядина в каждом горшке»). Преобразование земли в дом человечества (проект Вогулова) деревенский летописец передает при помощи эротической метафоры, балансирующей на грани вульгарности («Земля стала как теплая хата, как грудь и молоко жены. Обнимай и соси»).

Примечательно, что деревенский летописец обходится в своем отчете об изобретении фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора без ссылок на манихейскую мифопоэтику. Вместо этого он сам изобретает фантастические истории, которые обрамляют изобретение «Епишкиной машины».

И небо стало благим: инженер Аникеев слетал на световом межзвездном корабле на Юпитер и привез оттуда новую породу капусты и какого-то чертенка в ящике. Чертенок обжился на земле и женился на какой-то синеокой деве, поющей романсы времен революции. <…> Один араратский житель сделал подземную лодку, и сила Епишкиной машинки вогнала ее в недра земли, и араратец там пропал, поселился[394].

Мифотворчество деревенского летописца подпитывается ресурсами библейского кода, но оказывается крайне смутным в своем синтагматическом выражении – как будто рассказчик амальгамировал друг с другом гетерогенные слухи, которые поодиночке казались ему неполными. Тем не менее обе легенды деревенского летописца отражают определенную повествовательную модель. В обоих случаях речь идет о земной интеграции внеземных областей бытия. Привезенный с Юпитера чертенок обжился на земле, а житель гор переселился под землю. Легенды соответствуют небесам и аду и повествовательно-технически эквивалентны ультрасвету и инфраполю инженера Вогулова. «Потусторонний» ультрасвет Вогулова служит тому, чтобы дезинтегрировать землю и Вселенную, тогда как «адское» инфраполе в форме микробов энергии интегрируется на земле. Межзвездный световой корабль в рассказе деревенского летописца служит тому, чтобы поселить инфернальную форму жизни на земле, а подземная лодка ведет к дезинтеграции жителя святой горы и тем самым вышучивает библейскую легенду о Ноевом ковчеге – краеугольном камне ветхозаветной священной истории[395].

Так же как в «Невозможном» и «Сатане мысли» научная поэтика вводится через (манихейскую) мифопоэтику, деревенский летописец привязывает к своим легендам попытку утвердить теоретический базис фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора, при этом выявляется контраст между его собственной и чужой речью, поскольку летописец силится придать своему сообщению серьезность, впервые упоминая Епишку полным именем и фамилией.

Машина Елпидифора Баклажанова отперла вселенную: она стала женой и матерью для человека, а не лютой чертовкой. Сам Елпидифор с Апалитычем ездил на луну выпивать. Вселенная стала кувшином с молоком: купайся, живи, питайся и думай всякий червь, всякая гнида и бессмертное тело. Потолстел человек. Вся вселенная стала океаном силы, ибо свет – самая вездесущая сила, кроме тяжести, тяготения. Но свет есть только один из видов тяготения. Электричество есть возмущение линии тяготения двух тел[396].

Осуществление утопии, определенное простым «Потолстел человек», контрастирует с кратким экскурсом в световую физику Эйнштейна и теорию относительности, лежащую в основе фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора, в которой деревенский летописец путается («свет есть только один из видов тяготения»). Примечательно, что научно-поэтическое толкование проводится через фигуру Апалитыча. Апалитыч осуществляет (согласно легенде деревенского летописца) то, о чем лишь мечтали все предыдущие авторы фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора (Платонов в «Свете и социализме», электрик в «Невозможном» и Вогулов в «Сатане мысли»): завоевание Вселенной. Присутствие Апалитыча как бы ставит эту возвышенную утопическую цель в вульгарно-бытовой контекст. Нарративное осуществление удастся, если понизить градус доверия к рассказчику и действующим лицам. Поэтому Апалитыч и доминирует в заключительной части. Он удостоверяет последние годы Баклажанова как открывателя и изобретателя.

Пожил, пожил Елпидифор и подумал: не умру. На далекой безымянной звезде, куда он занесся, он увидел конец Вселенной; Епишка стоял точкой на конце последнего оборота спирали Млечного Пути. <…> Епишка возвратился на землю, посидел с Aпалитычем – тот клеил змей для Васьки, – поговорил с ним о разных удивительных вещах и пошел в чулан спать от тоски. <…> Новое чувство родилось в Елпидифоре. <…> Но в Епишке не любовь была, а мрак и шорох великой, но безрукой силы. Эта сила из Епишки разлилась по всей живой земле и по людям. Стальной канат свис с далекой безымянной звезды, где побывал Епишка, и не давал живым телам разлагаться и перепревать в душных могилах. И было сокрушено далью за безымянной звездой адово дно смерти. А через сто лет Епишка и Апалитыч лежали опять в чулане на полушубке: за последней звездой оказалась свобода <…> Оказалось, что не было нигде господина и закона; но закон, господин, форма были только мигами невыразимой свободы, которая была и неволей. Заснул Елпидифор под утро под храп и вонь Апалитыча. Апалитыч проснулся от клопа в ухе, а Епишка так и не встал – умер от собственного спокойствия: ведь все доконал, до всего дознался. Апалитыч снес под плетень в полдень тело этого последнего мошенника и стервеца[397].

Епишка повторяет эксперимент Вогулова по определению формы Вселенной. Правда, этот эксперимент по-другому поставлен, по-другому рассказывается и дает другие результаты. Вогулов выявил точные координаты универсума теоретическим методом, тогда как Баклажанов доказал конечность Вселенной экспериментальным путем. Познание конечности приводит Вогулова к тому, чтобы ради нового сотворения уничтожить прежнюю Вселенную, а людей подвергнуть ускоренной смертности посредством энергетических микробов, отменяя представление о вечности. У Епишки же познание Вселенной ведет к тому, чтобы сделать людей бессмертными и вечными при помощи небесной лестницы («Стальной канат свис с далекой безымянной звезды <…> и не давал живым телам разлагаться»)[398].

Лестница в небо как метафора прямой коммуникации между человеком и Богом представляет собой эллиптическую фигуру, кратчайший путь к искуплению и эквивалентна вогуловскому познанию формы. Примечательно, что познание формы Баклажановым приводит к отрицанию формы и закона, которые в риторике митрополита Иллариона есть победа благодати над законом. Сопоставимое преодоление реликтового религиозного учения ради искупления или нового творения свойственно всем троим изобретателям фотоэлектромагнитного резонатора-трансформатора – то есть триединому создателю.

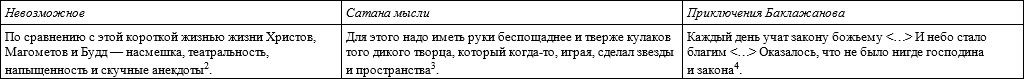

2 Платонов А. Невозможное. C. 187.

3 Платонов А. Сатана мысли. C. 201.

4 Платонов А. Приключения Баклажанова. C. 205, 208.