Книга: После любви

После любви

Все события, описанные в романе, вымышлены, сходство с реальными людьми случайно, но это не означает, что подобного не могло произойти и не происходит в действительности.

***

…Смысла в этом не больше, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо».

По полтора доллара за штуку.

Надев такую футболку, ты наверняка не станешь Рональдо. И уж тем более не станешь Рональдиньо, но футболки все надеваются и надеваются. Десятки Рональдо и десятки Рональдиньо мелькают у меня перед глазами каждую ночь.

Десятки Рональдо и Рональдиньо играют в футбол. На пляже, освещенном прожекторами. Это – не пляжный футбол, как можно было бы предположить. В самом термине «пляжный футбол» есть нечто оскорбительное. Нечто расслабленное, женственное, с таким футболом состояния не наживешь. Чистая любительщина, кружок художественной самодеятельности, да и только. Хотя Доминик утверждает, что пляжный футбол вроде бы внесли в список олимпийских видов спорта.

На мое отношение к пляжному футболу это никак не повлияло.

А десятки Рональдо и Рональдиньо все играют в футбол. Играют и играют. Каждую ночь. На пляже, освещенном прожекторами. Их футбол жесток, как жестока любая несбыточная мечта. Никому из надевших полуторадолларовую футболку не стать Рональдо. И тем более – Рональдиньо. Никому из них не вырваться из этого маленького городишки с большими волнами.

Но и остальной мир не лучше.

Они не знают об этом. И никогда не узнают. Они не знают. Я – знаю.

Этот маленький городишко и есть лучшее место на земле.

Хотя Доминик утверждает, что атлантическое побережье Португалии намного комфортнее атлантического побережья Марокко. Вроде бы.

На мое отношение ко всему остальному миру это никак не повлияло.

Днем футболистов сменяют серферы.

Их десятки, но ни Рональдо, ни Рональдиньо среди них нет. Среди них нет ни Шумахера, ни Майкла Джордана – ни одного имени, ни одного брэнда, чей чих стоит миллионы, а заноза в пальце – десятки миллионов. Но ведь и серфинг не так популярен, как футбол, баскетбол или Формула-1.

Бросовое занятие, так утверждает Доминик.

Мнение Доминика – последнее, идущее в списке за мнением тушканчика и мускусной крысы, кто будет прислушиваться к мнению Доминика? К тому же Доминик боится воды.

Он боится исламских фундаменталистов, русской мафии, глобального потепления, поломок кондиционера, приливов, отливов, электромагнитных излучений от мобильников и микроволновок; он боится застрять в лифте, стать жертвой карманника; даже в такси Доминик не садится, опасаясь, что у него откажут тормоза.

По Эс-Суэйре, маленькому городишке с большими волнами, Доминик передвигается пешком. Я нежно люблю Доминика.

Я нежно люблю отель Доминика.

Не потому, что он называется «Sous Le del de Paris» (я никогда не была в Париже), – потому, что другого дома у меня нет.

Вот уже три года я живу в отеле Доминика, я такая же его достопримечательность, как и доски для серфинга, которые Доминик расписывает вручную. С той лишь разницей, что (в отличие от досок для серфинга) я не сдаюсь в прокат.

Сдаться в прокат – этого бы мне хотелось больше всего. Сдаться.

Отправиться на ужин с кем-нибудь из серферов. Несерьезных мужиков с серьезными намерениями. Смотреть на их жесткие пальцы, жесткие волосы, жесткие солнечные морщины – смотреть и улыбаться. Их шуткам, вырезанным из жести, их комплиментам, зыбким и двусмысленным, как песок: на таком песке в футбол не поиграешь.

Но ужинаю я, как правило, с Домиником.

На террасе второго этажа, отсюда хорошо просматривается океан. И пляж, залитый светом прожекторов, и десятки Рональдо, и десятки Рональдиньо. Пейзаж неизменен, как неизменны ветра Эс-Суэйры. Они меняют лишь направление.

Доминик читает «Фигаро» и рассуждает о том, что хорошо бы съездить в Марракеш. Конец света – еще одна тема, которая живо волнует Доминика.

Для меня конец света уже наступил.

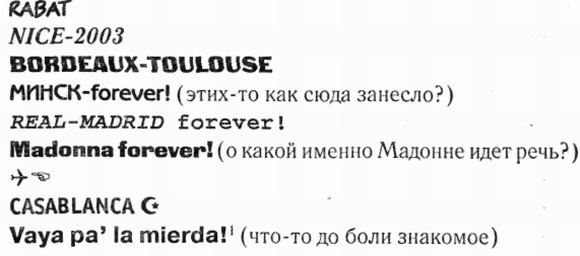

Но я не особо распространяюсь об этом, я полна внимания к бредням Доминика, таким же неизменным, как пейзаж, открывающийся с террасы. Таким же неизменным, как ветра. Ветра приносят песок и соленые морские брызги: маленькие неудобства, их можно считать приправой к нашим ужинам. К мечтам первого порядка: о Марракеше, о Касабланке, о Рабате.

Мечты второго порядка: Франция, благословенная Франция, как восклицает Доминик, блаженно закатывая глаза. Хорошо бы когда-нибудь побывать во Франции, сойти на землю исторической родины, кажется, так выражаются русские, Сашá?..

Сашá – называет меня Доминик. С характерным ударением на последнем слоге: Сашá Гитри, Сашá Дистель – явления того же порядка. Доминик без ума от песенок Sacha Distel, срок их годности вышел лет двадцать назад, Доминик еще не знает об этом.

Я – знаю.

Ты будешь прелестной старушкой, говорит Доминик, charmante petite vieille1. Это можно отнести к мечтам третьего порядка: стареть вместе. Мы не любовники и никогда не были любовниками, и вряд ли станем любовниками, оттого именно эта мечта Доминика кажется мне легко выполнимой. Я так же, как и Доминик, надеюсь встретить старость в Эс-Суэйре, и ничто не может помешать мне. Ничто, кроме смерти. Но думать о смерти в тридцать лет смешно. Смерть актуальна для двадцатилетних, все остальное человечество она волнует не больше, чем таяние айсбергов в Антарктиде, даже Доминик с его карликовыми страхами не исключение.

Надо бы расширить отель, говорит Доминик. Прибавить к двадцати семи номерам еще как минимум пятнадцать, как тебе такая мысль, Сашá?

Я отношусь к этому спокойно, никаких пятнадцати номеров не будет. Ни завтра, ни через год, ни еще через тридцать лет, когда я постарею и превращусь в charmante petite vieille. Номер, который я занимаю в отеле Доминика, носит порядковый номер 27. Ровно столько мне было, когда я впервые появилась в Эс-Суэйре: в полной уверенности, что конец света уже наступил.

Спасаясь от него, я могла бы улететь в Перу или на Мальдивы, но туристическая компания, в которой я тогда подвизалась, не обслуживала ни Перу, ни Мальдивы. Крошечная Европа показалась мне ненадежным укрытием, спрятаться в Европе – все равно что спрятаться в пустой комнате; моя неизжитая Vamour все равно меня найдет. Вот если бы нас разделяло море, а лучше – океан!.. Марокко – вот и все, что мне сумели предложить. Что ж, пусть будет Марокко, решила я.

Пусть.

Встречать чартеры два раза в месяц совсем необременительно. Иногда временной промежуток между ними увеличивался до месяца, как теперь обстоят дела с русскими чартерами, я не знаю. Работу в компании я потеряла спустя полгода, и если бы не Доминик…

Доминик.

Трусоватый, лысеющий со лба ангел-хранитель – вот что такое Доминик. В брюхе Доминика легко уместился бы небольшой отряд морских пехотинцев, поросль на его груди постоянно присыпана крошками – табачными, хлебными; от подмышек Доминика тянет псиной, от бейсболке Доминика тянет козлятиной, и все же я нежно люблю Доминика. Он единственный принял во мне участие, он предоставил мне номер 27 в вечное пользование. У Доминика я получаю жалованье: такое же, как и немногочисленный штат отеля, не больше и не меньше. Да и характер моей работы не изменился: я по-прежнему забираю туристов из аэропорта, русских среди них нет. Французы, бельгийцы, иногда – канадцы, несерьезные мужики с серьезными намерениями. Они отягощены подружками, но чаще – досками для серфинга, доски и весь остальной багаж забрасываются на крышу маленького автобуса. Автобус тоже принадлежит Доминику, и, перекинувшись парой фраз с серферами, я сажусь за руль. Французов и бельгийцев это забавляет, канадцы относятся к путешествию с женщиной-шофером настороженно. В любом случае выбора у них нет. После двух с половиной (а иногда и трехе половиной) часов утомительного горного серпантина я непременно получаю приглашение на ужин. Напрасный труд, ужинаю я с Домиником. Для серферов я потеряна безвозвратно. То же можно сказать о футболистах в майках «Рональдо» и «Рональдиньо», о торговцах орешками, о торговцах коврами, о торговцах поддельным берберским серебром, теперь в моей жизни есть лишь один мужчина.

Доминик.

Доминик не клеится ко мне, он не клеился ко мне и в самом начале нашего знакомства, что способствует этому больше – ангельские крылья или вонючая бейсболка? А может быть, все дело в извечной трусости Доминика? Трусость делает его почти провидцем, в контексте Доминика у нее возникает масса других, куда более приятных синонимов: деликатность, сочувствие, сострадание, осторожная симпатия. Да, именно так: осторожная симпатия.

Доминик привязан ко мне, Доминик остро во мне нуждается, ежедневные свежесрезанные цветы в номере – это тоже Доминик. И все же он не выходит за рамки осторожной симпатии. Мое прошлое страшит его не меньше, чем поломка кондиционера. Что думает о моем прошлом Доминик? Мое прошлое – l'amour2? Мое прошлое – le merde3? На прямой вопрос Доминик не решится и через тридцать лет, когда я стану charmante petite vieille. Жаль, что я поняла это слишком поздно. И мне придется приберечь ответ для кого-нибудь другого, не такого трусливого.

Мое прошлое – любовь.

Мое прошлое – дерьмо.

Любовь и дерьмо пребывают в нем в восхитительном, почти сакральном симбиозе. Любовь и дерьмо, дерьмо и любовь, любовь – дерьмо; стоит тебе поставить между любовью и дерьмом знак равенства – и конец света обеспечен.

Трусишке Доминику лучше не знать об этом.

И мечтать о Марракеше, о Касабланке, о Рабате. И черт с ней, с благословенной Францией, исторической родиной, на которой Доминик никогда не был. Как не были его отец и, возможно, дед и прадед. Род Доминика пустил корни в Эс-Суэйре задолго до появления межатлантических рейсов «Эйр Франс», нижние ветви его генеалогического дерева пошли на изготовление мачт корсарских бригов, средние – на балки и перекрытия отеля «Sous Le del de Paris», а нелепая худосочная верхушка – и есть Доминик.

Назвать ее кроной язык не повернется.

И все же я нежно люблю Доминика.

Его французский похож на мой собственный французский, неправильный, не размножающийся в неволе французский. С той лишь разницей, что бреши в нем Доминик частенько затыкает арабскими, а я – русскими словами.

Все еще – русскими.

Le merde.

Дерьмо.

Это может относиться к чему угодно: к утренним туманам, к ценам на бензин, к пропаже пепельницы из пятнадцатого номера (пепельницы из него исчезают регулярно), к интерьеру виллы Алена Делона в одном из предместий Марракеша (Доминик набрел на фото интерьера в каком-то журнале), к постоянно дующим ветрам.

Тут мы с Домиником расходимся.

Ветра – вовсе не le merde, как полагает Доминик. Ветра – лучшее, что есть в Эс-Суэйре. Переменчивые, прихотливые, всегда влажные ветра навеки приковали меня к маленькому городишке с большими волнами. Вышибить из башки l'amour которая и есть le merde, им не удалось, но во всем остальном они выше всяких похвал. И что-то подсказывает мне: благодаря им я никогда не постарею, история «прелестной маленькой старушкой» обойдет меня стороной. Ветра Эс-Суэйры сдуют с лица любой намек на морщины, а губы так и останутся обветренными, упругими и солоноватыми. Точно такими же, какими они были в тот день, когда я встретила l'amour.

Ветра Эс-Суэйры возвращают меня в него – снова и снова.

Только теперь, по прошествии трех лет, я поняла высший смысл своего побега в Марокко: я здесь не для того, чтобы забыть все, нет. Я здесь для того, чтобы помнить. Не то, что было потом, когда l'amour превратилась в le merde, а то, что было в тот первый день.

Воспоминание о счастье. Не больше и не меньше.

Мое воспоминание о счастье – Эс-Суэйра – всегда под рукой.

«Ты странная», – сказал мне однажды (лишь однажды!) Доминик. Мы напились, без всякого повода; мы напились, хотя до очередного Дня перемирия в Первой мировой войне оставалась ровно неделя. Вот тогда-то из брюха Доминика и полезли морские пехотинцы, один за другим. Крепкие парни, совсем не трусливые, и на осторожную симпатию им было плевать, учинить допрос – вот чего они жаждали.

– Ты странная, Сашá.

– Почему же, Доминик?

– Тебе никто не пишет. Никто к тебе не приезжает. Ты ни разу ни с кем не говорила по телефону. И ты не выглядишь тоскующей по родине. А русские всегда тоскуют по родине, я знаю.

Что ты можешь знать, Доминик? Ты не был ни в Марракеше, ни в Касабланке, ни в Рабате, о благословенной Франции и говорить не приходится. Да что там Франция, даже до Аэропорта тебе не добраться. Ведь для этого придется сесть в машину или в твой дурацкий автобус и целых два с половиной часа трястись по утомительному горному серпантину. Это выше твоих сил, трусишка Доминик.

– Может быть, ты – не русская, Сашá?

– Ты же видел мой паспорт, Доминик.

– Да, но…

Чернокожий громила-сержант, вот в кого превращается Доминик. И стоит только ему почесать переносицу, как летучий отряд морских пехотинцев безропотно отправляется обратно в брюхо. Никаких допросов больше не будет, несмотря на выпитое.

– Тебе не нравится, как я работаю?

– Ты отлично работаешь.

– Может быть, мне пора освобождать номер?

– Что ты! Он твой, ты же знаешь!

– Кстати, вчера в двадцать первом сломался кондиционер, – добиваю я Доминика.

– Дерьмо!..

– Его уже починили.

– Ты прелесть, Сашá! Без тебя бы я пропал!

– Интересно, как шли дела до того, как я здесь появилась?

– Из рук вон, Сашá! Из рук вон!

Это почти правда. Отель ветшает, Доминик не слишком рачительный хозяин. Тем, кто хотел бы получить здесь полный пакет услуг, ловить нечего. Вся надежда на неприхотливых серферов, для них Доминик расписывает доски. Этому занятию посвящено свободное время Доминика. И несвободное тоже. Он – отличный художник, и если бы не трусость, мог бы сделать карьеру именно как художник. Но для этого ему пришлось бы отправиться в Европу и показать доски кому-нибудь из специалистов или ждать, пока такой специалист появится в Эс-Суэйре. И то и другое – из разряда «один шанс на миллион», и простой арифметический подсчет подсказывает, что ждать Доминику придется долго. Я – гораздо деятельнее Доминика и могла бы (в порядке дружеской помощи) сама поискать специалистов; тогда отъезда из Эс-Суэйры не избежать. А покинуть Эс-Суэйру означает снова лицом к лицу столкнуться с концом света.

Переживать его заново у меня нет никакого желания.

И все же я чувствую ответственность за Доминика, вот почему два месяца назад я написала письмо Алексу Гринблату, знаменитому галеристу и теоретику современного искусства. О его существовании я узнала совершенно неожиданно, из того же журнала, в котором были помещены фотографии виллы Алена Делона в одном из предместий Марракеша. Там же имелась сноска на адреса гринблатовских контор. В Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Я остановилась на парижской, потому и письмо было написано по-французски, хотя более расплывчато-космополитичного имени, чем «Алекс Гринблат», и придумать нельзя. Во всяком случае, несомненно одно: Алекс Гринблат – не араб.

К письму были приложены семь фотографий семи досок, расписанных Домиником. Виды рыбного рынка Эс-Суэйры, виды Доминика на Марракеш, Касабланку, Рабат. Оставшиеся три доски – плоды воображения Доминика: женщины, которых он никогда не знал, вещи, которых он никогда не касался, чувства, которые он никогда не испытывал. Все заключено в непроницаемую оболочку из водостойких красок (рецепт их приготовления – ноу-хау Доминика), все мерцает, светится внутренним светом и дразнит неопытные души. Опытные, впрочем, тоже. Плоды воображения моего трусливого друга нравятся мне больше всего. Кой черт, «нравятся»! – я готова сожрать их, откусить по внушительному куску от каждого и потом долго наслаждаться послевкусием. Послевкусие – вот что важно во всем, что делает Доминик, вот что ценно.

Только конченый серфер может попирать это ногами. Что они и делают с разной степенью мастерства.

Никогда, никогда я не приму приглашения на ужин ни от одного из них!..

Ответа от Алекса Гринблата нет и нет.

Поначалу я развлекаю себя тем, что живописую нашу с Гринблатом встречу. В красках, подсмотренных у Доминика.

Алекс Гринблат видится мне поджарым, сильно загорелым мужчиной лет тридцати пяти или около того. Он свободно говорит на нескольких языках и также свободно перемещается по миру, государственных границ для него не существует. Плоды воображения имеют для него такую же ценность, как и для меня, если не большую. Да-да, несомненно, – большую! Ведь Алекс Гринблат – профессионал, открывающий миру новые таланты, то есть человек с совершенно особым зрением. Не исключено, что и глаза его выглядят как-то иначе, чем у других людей. Возможные варианты:

– зрачки вечно сужены, как у египетской кошки;

– зрачки вечно расширены, как у кошки породы камышовый пойнт;

– со зрачками все в порядке, но на радужной оболочке легко просматривается эскиз к ван-гоговским «Виноградникам в Арле».

И, наконец, последний, самый правдоподобный, вариант:

– у него чертовски красивые глаза.

Как бы то ни было, даже чертовски красивые глаза не могут оправдать молчание Алекса Гринблата. И по мере того, как оно затягивается, меняется и облик «теоретика современного искусства». Алексу Гринблату больше не тридцать пять, по меньшей мере – полтинник. Поджарый, сильно загорелый – ха-ха! эта история совсем не про тебя, Алекс Гринблат! Твоему брюху позавидовал бы и простак Доминик; складки жира на шее, омерзительная плешь, кислотой разъедающая череп. Тонкие губы или – напротив – слишком толстые, мокрые, сложенные в скобку. Губы и плешь выдают тебя с головой, сраного мистификатора. То, чем ты занимаешься, – сраная мистификация, не больше и не меньше. Легко представить, что ты втюхиваешь яйцеголовым снобам подвидом современного искусства. Мазню, вот что! Энди Уорхол forever сказал бы Доминик, если бы знал, кто такой Энди Уорхол. Он не знает.

Я – знаю.

Я знаю и много чего другого, но эти знания неприменимы к Эс-Суэйре. И поэтому я люблю ее еще больше, я довольна Эс-Суэйрой так же, как Эс-Суэйра довольна мной. Алекс Гринблат и яйцеголовые снобы пребывают в схожем экстатическом единстве, разночтения вызывает лишь сумма за очередную концептуальную мазню. Алекс Гринблат норовит завысить планку, снобы – занизить, чтоб ты сгорел, Алекс Гринблат!..

Сраный мистификатор, торговец тухлятиной, записной мудак!

Le inerde.

Эта мысль успокаивает меня, я больше не жду ответа от Алекса Гринблата.

Я больше не думаю о нем.

Но в один прекрасный вечер Алекс Гринблат сам напоминает о себе.

Это мог быть и другой вечер, все вечера в Эс-Суэйре одинаково прекрасны, но именно тем вечером я отправляюсь в аэропорт с табличкой «JWONTAGNARD».

«Montagnard» – карликовая фирма, одна из нескольких карликовых фирм, все еще сотрудничающих с отелем Доминика. Идиотов, которые пользуются услугами «Montagnard», наберется не больше двух десятков, в основном это мелкие клерки, владельцы стареньких мопедов, отставные спортсмены с вечными жалобами на мениск или студентики, бурно переживающие любовную драму. Французы, бельгийцы, иногда – канадцы.

В аэропорту я нахожу шестерых, они прибиваются к моей табличке, щерят зубы в одинаковых улыбках: о-lа-lа, mademoiselle, так это вы будете сопровождать нас? правда ли, что здесь сильные ветра? правда ли, что здесь не очень жарко? жары хотелось бы избежать, а волны? правда ли, что здесь лучшие в Морокко волны? (волны интересуют отставных спортсменов, следовательно: двое из шести – отставные спортсмены, судя по въевшемуся в кожу бледному загару – горнолыжники, нытье и стенания по поводу мениска обеспечены).

Досок для серфинга ни у кого из шестерых нет.

Три пластиковых чемодана на колесиках, две спортивные сумки «Athens-2004» и один рюкзак – вот и весь багаж невинных жертв «Montagnard», он легко помещается в салоне автобуса. Горнолыжники с испугом наблюдают, как я занимаю место за рулем, остальные четверо отделываются традиционным «o-la-la, mademoiselle!», вот только энтузиазма и жизнерадостности в голосах явно поубавилось. Мы уже готовы тронуться в путь, когда появляется седьмой.

Седьмой.

Поджарый, сильно загорелый мужчина лет тридцати пяти. Горнолыжником его не назовешь, клиентом дешевенькой «Montagnard» – тоже. Это – vip-персона, ее должен встречать как минимум лимузин (если, конечно, свой лимузин она не возит с собой) и эскорт мотоциклистов. Или вертолет, вертолетная площадка находится неподалеку от терминала.

Vip-персона облачена в тошнотворно дорогой, шитый явно на заказ костюм, кожаные туфли сияют мертвенным блеском. Фотографии таких типов можно отыскать на обложках журналов, подпись под ними гласит: «ЧЕЛОВЕК, СПАСШИЙ ОТ ДЕФОЛТА ЭКОНОМИКУ ПАРАГВАЯ». Да-да, рубрика «Спасители мира» подходит им больше всего, они с легкостью приручают премьер-министров крохотных островных государств, вице-президентов транснациональных корпораций и собак экзотических пород. Лишь с кошками отношения не складываются.

Кошек им ни за что не проглотить.

Но в качестве утешительного приза остаются фотомодели. Такие типы или женаты на фотомоделях, или собираются жениться на фотомоделях, или находятся в состоянии бракоразводного процесса с фотомоделями. Глядя на седьмого, можно предположить как раз второй или третий варианты: обручального кольца у него на пальце нет.

Чемодана на колесиках тоже. И спортивной сумки. И рюкзака. И доски для серфинга. Только небольшой саквояж, с ним удобно спасать мир, в нем нет ничего лишнего. За три года я перевидала тонны багажа, этот – самый оптимальный.

– Погодите, – говорит седьмой, когда мы уже готовы тронуться в путь.

Он стоит метрах в трех от автобуса (при этом дверцы автобуса уже захлопнуты), он не повышает голоса, и все же, все же… Голос проникает в салон, обволакивает горнолыжников и еще четверых, он – везде. Хорошо поставленный, не терпящий никаких возражений голос. Этим голосом хорошо отдавать команду к запуску крылатых ракет, объявление Третьей мировой тоже бы сгодилось, только меня тебе не проглотить, cherami.

Ни за что.

Дверцы автобуса я не распахиваю.

Похоже, седьмого это не смущает. Он не считает ниже своего достоинства обойти автобус и остановиться напротив водительского места. На лице его играет доброжелательная улыбка, определить ее стоимость затруднительно. Сто тысяч долларов? Двести?..

– Привет, – скалится седьмой. – Вы не подбросите меня до Эс-Суэйры?

Звучит вполне демократично, эта фраза подошла бы любому из путешествующих автостопом, она легко вынимается из заднего кармана залатанных джинсов и так же легко приколачивается к физиономии; vip-персона не сделала мне ничего дурного, почему я испытываю к ней чувство острой неприязни?

Классовая ненависть, так будет вернее.

– Это не рейсовый автобус, – отрезаю я. Улыбка седьмого становится еще ослепительнее.

– У вас на лобовом стекле написано «Эс-Суэйра».

– И что?

– Мне бы хотелось туда попасть.

Я тщетно ищу в лице vip-персоны хотя бы один изъян, это позволило бы мне отнестись к ней если не с симпатией, то хотя бы с пониманием. Но ни одного изъяна не обнаруживается, корпоративные психологические тренинги не прошли даром, я даже подозреваю, что vip-персона сама их и разрабатывает. Безупречный нос, столь же безупречная линия рта, натренированные длительным восхождением по карьерной лестнице лицевые мышцы. И глаза.

Чертовски красивые глаза.

Глаза приводят меня в ярость.

– Так я могу войти в салон?

Вместо ответа я вытаскиваю табличку «MONTAGNARD» (о, трижды благословенный «Montagnard»!) и стучу по ней ладонью.

– Мы обслуживаем туристов, воспользовавшихся услугами этой фирмы.

– Вы лично?

– И я… в частности.

– Значит, в Эс-Суэйру я не попадаю?

– Нет. Во всяком случае, на моем автобусе.

– Но у вас в салоне полно мест, – вполне резонно замечает vip-персона.

– Это ничего не меняет.

Меняет, и еще как! Из «o-la-la, mademoiselle» я превращаюсь в упрямую дуру. Стерву, со смаком пользующуюся своим служебным положением, вздорную бабенку и, наконец, просто в истеричку с предменструальным синдромом. Я больше не восседаю на водительском кресле, я стою на сцене, почти голая, освещенная прожекторами. Я полностью провалила роль, и теперь любой, сидящий в зале, может швырнуть в меня яйцом или пакетиком с майонезом, или потребовать вернуть деньги за билет. Яйцо или пакетик с майонезом, да. Горнолыжники точно не промахнутся. Вот и сейчас один из них говорит мне:

– Какие-то проблемы? Почему мы не можем взять этого парня?

– Я не беру кого ни попадя, – отрезаю я. – Это не Европа.

«ЭТО НЕ ЕВРОПА» – убийственный аргумент. Это – не Европа, следовательно, никто не может быть в безопасности. Но безопасности нет и в самой Европе. Хотя я и не читаю газет, но ужины с Домиником оказали свое тлетворное влияние. Я в курсе, что в мире сейчас неспокойно, взрывы гремят повсюду, число невинных жертв растет. Марокко – спокойная страна, может быть – самая спокойная из всех стран; толерантная, как любят выражаться сами европейцы, и сейчас я в некотором роде предаю землю, приютившую меня. И все из-за сукина сына с чертовски красивыми глазами.

– Вы думаете, у него бомба в саквояже? – голос горнолыжника полон иронии.

– Мы летели с ним в одном самолете, – поддерживает его молодой человек, по виду – студентик, переживающий любовную драму. – И ничего подозрительного не заметили.

Четверо других с готовностью хохочут, я по-прежнему стою на сцене, почти голая, полностью провалившая роль. Дура. Стерва. Истеричка с предменструальным синдромом.

– Ох, уж эти женщины, – резюмирует кто-то. – Если кого и стоит опасаться, то только их.

Мы проплываем мимо vip-персоны, нарочито медленно, издевательски посверкивая фарами. Должно быть, это – первый случай, когда Спасителю мира хоть в чем-то было отказано. Несколько секунд его понурая фигура маячит в зеркале заднего вида, ничего, возьмешь такси, сукин сын!..

Первые полчаса разговор в салоне вертится вокруг бомб, спрятанных в укромных местах (в шутку предлагаются самые невероятные); и вокруг того, как может выглядеть террорист (у всех шестерых на этот счет сходные мнения). К тому же все шестеро, прямо или косвенно, почувствовали на себе отголоски взрывов в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне: один едва не сел в поезд, впоследствии взорванный, еще один оказался на Манхеттене, в квартале от башен-близнецов; еще один получил sms-сообщение от двоюродного брата за несколько мгновений до его гибели; еще один парковал велосипед рядом со взлетевшим на воздух лондонским double-decker и видел, как страшно тот горел, и даже заснял это на камеру в мобильнике. Но самой удручающей оказывается история студентика: его невеста, испанка Мерседес, начинающая танцовщица, как раз таки села в поезд. Тело Мерседес – сладкой, как яблоко, – было настолько изуродовано, что ее с трудом опознали. На опознании студентик не присутствовал: горе от этого не стало меньше.

Заколка и дешевенькое кольцо – вот и все, что осталось в память о ней.

Я жду, что студентик начнет демонстрировать – и заколку, и кольцо; к счастью, все обходится без драматических подробностей. Но и просто рассказа оказывается достаточно: все сочувствуют студентику, меланхолично сопят, вздыхают и ерзают на сиденьях. Гибель возлюбленной не идет ни в какое сравнение ни с sms-сообщением от погибшего кузена, ни с заснятым на камеру пожаром; она прибавляет худосочному невзрачному студентику человеческой значимости, на ренту от трагедии он будет существовать еще долго, может быть – всю оставшуюся жизнь.

Я не знаю – стоит ли ему верить и существовала ли когда-нибудь Мерседес – сладкая, как яблоко? А если и существовала – обратила бы она внимание на этого заморыша? О том же, наверное, думает и горнолыжник, который предложил мне прихватить vip-персону. Скорбные складки у носа выдают в нем неудачника, вечного второго, вот кому бы подошла история с Мерседес. И у скорбных складок появился бы совсем другой подтекст.

Некоторое время в салоне стоит напряженное молчание. После Мерседес никто не решается перевести беседу на более легковесные темы, это выглядело бы кощунственно. Все шестеро мучаются немотой, рты их кажутся зашитыми сапожной дратвой, заклеенными скотчем, заткнутыми кляпом. Бедолаги даже посинели от недостатка воздуха и осознания собственной чуткости. И приверженности христианским нравственным ценностям.

Мне плевать на христианские ценности, вот уже три года я живу в мусульманской стране.

– Кстати, погода сейчас стоит отличная, – говорю я.

Причем здесь – «кстати»? К чему относится «кстати»?

К тому, что такая погода обязательно бы понравилась Мерседес – начинающей танцовщице, сладкой, как яблоко? Уж она-то не стала бы сидеть возле бассейна; именно возле бассейнов целыми днями околачиваются европейские неженки, напрочь забыв, что совсем рядом существует океан. Собственного бассейна в отеле Доминика нет.

– А волны? – спрашивает горнолыжник.

– Волны – выше всяких похвал.

– Отлично. Просто отлично.

– Снаряжение вы можете получить в отеле. Стоит оно недорого.

– И есть куда пойти развлечься? – вклинивается в разговор парень, заснявший на камеру взрыв в double-decker.

– Таких мест полно.

За три года я не посетила ни одного и даже не разжилась сувенирной кружкой «MARRAKECH IMPRESSIONS»,такими кружками торгуют на каждом шагу, все они сделаны в Китае.

– Вы посоветуете самое убойное?

В устах парня это звучит как «splendide».

– Список всех убойных заведений вы тоже найдете в отеле.

– А вас? Где можно найти вас?

Это уже студентик, он сидит прямо за моей спиной, он гораздо ближе ко мне, чем все остальные, и, пользуясь этим, решил подбить клинья – вот паршивец! Так и есть, Мерседес никогда не существовало.

– Я не испанка. И тем более – не танцовщица, – шепотом отвечаю я студентику.

– Вы не поняли…

Не дав студентику договорить, я включаю радио. Сразу несколько радиостанций передают французскую музыку, песенок Sacha Distel в их репертуаре не сыскать.

У себя, в Эс-Суэйре, мы катастрофически отстали от жизни.

– Но вы и не марокканка, – продолжает бубнить студентик.

– Нет.

– У вас странный акцент.

Ненавижу бесплодные дискуссии по поводу моего акцента. Они возникают сразу же, стоит мне только открыть рот, еще ни одна догадка не оказалась верной. Французы, бельгийцы, канадцы строят самые фантастические предположения, как-то были упомянуты даже Лихтенштейн и Черногория. Но о России не заикнулся никто. Я рада этому факту, я и сама предпочла бы не вспоминать о ней, я и не вспоминаю. Россия – миф, убеждаю я себя. Фантом. Такой же, как и Мерседес. Я прижилась в марокканской Эс-Суэйре, но с тем же успехом могла прижиться и в Перу, и на Мальдивах – лишь потому, что они – не Россия. После того как моя l'amour превратилась в le merde – Россия мне противопоказана. Там еще остается пара-тройка моих друзей (при встрече я бы вряд ли их узнала), мама (слишком занятая воспитанием трех моих племянников, чтобы переживать еще и обо мне), крохотная однокомнатная квартирка в Питере и человек, который превращает в le merde все, к чему бы ни прикасался.

Моя любовь не стала исключением.

Черт возьми! Я несправедлива к нему, скорее всего, – несправедлива. Но разве существует справедливость, если речь идет о любви? Я несправедлива не больше, чем он сам «твоя страсть порочна», сказал он мне при расставании, «тебе нужно лечиться и вообще… оставь меня в покое, идиотка!»

Оставь меня в покое, идиотка! – достойный финал.

Курс химиотерапии после такого финала необходим. За ним следует выпадение волос и переоценка ценностей. И то и другое счастливо меня миновало.

Горнолыжника зовут Жюль, его приятеля – Джим, студентик откликается на универсальное имя Мишель, подслушать имена остальных не удалось. Да и какая мне разница, одно я знаю точно: русского, любимого мной, я не услышу. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. И сделаю все, чтобы и впредь не слышать его. Раньше все было совсем по-другому. Даже в мои первые месяцы в Эс-Суэйре все было по-другому. Откуда только не доносилось его имя, части его имени, буквы его имени!..

Рыбный рынок.

Когда-то, во времена деда Доминика, он был намного больше, чем сейчас. Но и нынешний – он в состоянии поразить воображение. Груды сетей (с крупными ячейками, с мелкими ячейками) – в них копошатся многочисленные чайки и немногочисленные женщины в пестрых лохмотьях. Чайки выбирают мелочь, оставшуюся от улова, женщины чинят сети. Разделочные столы расставлены прямо на причалах, в лотках копошатся крабы и сваленные в груду королевские креветки, акульи тела отливают серебристым металликом. Запах сырой рыбы смешивается с запахом жареной во фритюре, дым из самодельных мангалов и грилей поднимается к небу. После обеда рыбаки устраиваются отдыхать здесь же, на сетях, в обществе чаек и моллюсков – самая настоящая сиеста, освещенная (освященная?) жарким послеполуденным солнцем.

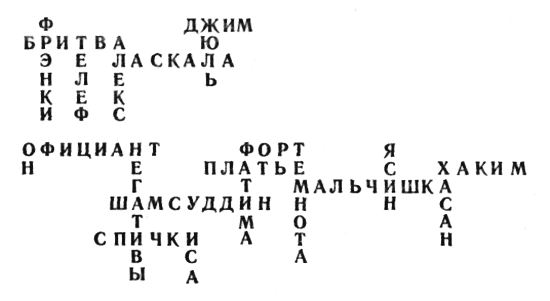

Определенно, рыбный рынок лидировал по частоте упоминаний. По их изощренности. Связано ли это с самой рыбой – холодной, безжизненной, ослепительно прекрасной? Связано ли это с чешуйками, остающимися на губах, на пальцах? – и не только там, они появлялись и в местах, защищенных от какого-либо вторжения: на груди, животе, тыльной стороне бедер, там, куда Он любил целовать меня до того, как я стала идиоткой, снедаемой порочной страстью. Отделаться от рыбьей чешуи было непросто, сократить визиты на рыбный рынок – еще сложнее. Особенно после того, как была выявлена эта странная взаимосвязь между поцелуями, бывшими когда-то, и нынешней, вполне свежей и жизнеспособной чешуей. Бывали дни, когда я ходила облепленная ею с головы до ног, даже Доминика это беспокоило. Ты неважно выглядишь, Сашá, говорил в таких случаях Доминик. Ясин, Хасан, Хаким – вот кто ничему не удивлялся, ни о чем не беспокоился. Ясин, Хасан Хаким – рыбаки; у Ясина – лодка с мотором, Хасан и Хаким рыбачат вместе, на крошечном катере и так же синхронно жалуются на то, что рыбы в последние годы стало намного меньше. Ясин не жалуется ни на что, у него я чаще всего и делала покупки. В свои двадцать пять Ясин все еще не женат, Хасан и Хаким считают его полупомешанным. И, видимо, не только они: покупателей у Ясина почти нет, его лодчонку (Ясин торгует прямо с лодки) большинство обходит стороной.

У Ясина дурной глаз, дурной глаз.

И у рыбы, которой торгует Ясин, дурной глаз. Сплетни. Враки. Средневековая дремучесть, для Эс-Суэйры это простительно. И все же в глаза рыбы, которой торгует Ясин, я так и не решилась заглянуть, а уж мне-то точно нечего терять.

Оказывается – есть.

Я думаю об этом всякий раз, когда прошу Ясина выпотрошить рыбу. Ясин с готовностью откликается на просьбу и не берет дополнительной платы, хотя пара-тройка дирхам были бы для него не лишними. Я же откровенно пользуюсь статусом постоянного покупателя; дурацкая блажь, рыбу можно выпотрошить и на кухне Доминика, – а все из-за сплетен и врак, их распускают Хаким и Хасан. В брюхе у рыбы, которой торгует Ясин, что-нибудь да сыщется.

Это – правда. Или почти правда.

Еще ни разу я не уходила от Ясина с пустыми (рыба не в счет) руками. Умилительные мелочи, составившие бы счастье пятилетнего ребенка: бусинки, перышки, стеклянные шарики, рыболовные крючки, позеленевшие монетки – возможно, тех времен, когда Эс-Суэйра была португальским Магадором. А однажды Ясин извлек из рыбьего брюха курительную трубку. Маленькую, но самую настоящую. Трубка осталась у меня, так же, как стеклянные шарики и рыболовные крючки. Мне не хватает духу почистить ее и не хватило духу от нее отказаться. Впрочем, Ясин не принял бы отказа, ведь к тому моменту, как он берется за нож, рыба уже куплена. А следовательно, принадлежит мне со всей требухой, курительные трубки – не исключение.

У меня нет оснований подозревать Ясина в мошенничестве, я внимательно слежу за его руками: ни одно движение не ускользнет от меня, ни одно движение не останется незамеченным. Вздумай Ясин подложить хотя бы перышко, я сразу вывела бы его на чистую воду. Но нет, он просто разрезает рыбу. Просто разрезает – и все. И – о-опс, в его пальцах оказывается курительная трубка. И дело не в том, что именно он извлек сегодня. Дело в том, что он извлечет завтра.

Сплетни и враки, которые распускают Хасан и Хаким, принесли свои плоды. Где-то в глубине моей души зреет уверенность: когда-нибудь Ясин вытащит из рыбьего брюха то, что можно будет посчитать предзнаменованием. Дурным предзнаменованием, потому что ничего хорошего я давно не жду. Пока все ограничивалось мелкими безобидными предметами, меня это устраивает. Вполне.

Мне бы хотелось поговорить с Ясином, но его французский оставляет желать лучшего. Так же, как и мой арабский: двадцать дежурных фраз, на большее я не способна. Остаются интернациональные улыбки, мы обмениваемся ими постоянно. За три года я хорошо изучила все их оттенки, за ними не скрывается ничего, кроме почтительности, дружеского расположения и страха потерять постоянного покупателя. По здравом размышлении, улыбка может предполагать и нечто большее: мужскую заинтересованность, например. Такой заинтересованности робкий холостяк Ясин не проявляет. А о том, что произошло со мной и Ясином три года назад, ни он, ни я предпочитаем не вспоминать.

Тот день.

Тот день, названный мною впоследствии Днем Рыбьей Чешуи.

Он совпадает с моим четвертым визитом на рынок. Третий был предпринят накануне: я уже несколько месяцев в Эс-Суэйре, боль особенно сильна, и одиночество, на которое я сознательно обрекла себя, не делает ее слабее. Поход на рынок – еще один способ отвлечься от нее. Или – напротив – усилить. Но салака, сельдь и ставрида – плохие союзники, если вообще можно считать их союзниками. Вернувшись с рынка, я обнаруживаю прилипшие к губам и пальцам чешуйки. Тело тоже покрыто чешуей: грудь, живот, тыльная сторона бедер. Смыть, содрать ее не представляется возможным.

Что если она так и останется на моей коже?

Как оставалась впоследствии не раз, но тогда это произошло впервые. В крошечной библиотеке Доминика я нахожу потрепанную энциклопедию рыб и, запершись в номере, внимательно изучаю ее. Если уж мне предстоит стать рыбой, хотелось бы знать, какой именно.

Салака, ставрида, сельдь – не самый подходящий вариант.

Может быть, тунец?

За ужином я в шутку обсуждаю свои возможные перспективы с Домиником. В ответ он и произносит: ты неважно выглядишь, Сашá.

Неважно выглядеть еще не означает стать рыбой, но именно это замечание заставляет меня на следующее же утро вернуться к Ясину. Мы улыбаемся друг другу и стараемся из нескольких французских и арабских фраз слепить подобие разговора:

– Я была у вас вчера, – говорю я Ясину. – Я покупала рыбу.

– Я помню, – отвечает он.

– А теперь не могу от нее отделаться.

Причал почти пуст, если не считать катера Хасана и Хакима, пришвартованного метрах в пятидесяти. И чаек, кружащихся в поисках пищи; над лодкой Ясина не видно ни одной. Ясин разводит руками: он не понимает, чего от него хочет белая женщина.

– Губы. Вы видите, какие у меня губы?

Мне не хватает словарного запаса, чтобы объяснить ему: я промучалась всю ночь, пытаясь избавиться от чешуи, стоит прикоснуться к ней – и кожа начинает кровоточить.

Ясин смотрит на меня снизу вверх, широко расставив ноги и покачиваясь вместе с лодкой.

– Идите сюда.

– Куда?

– Спускайтесь.

Я прыгаю в лодку к Ясину, чешуйки – одна к одной – сверкают на солнце, должно быть, со стороны они смотрятся красиво, смотрятся волшебно.

– Что мне с этим делать?

Несколько секунд Ясин рассматривает мое лицо, затем тихо произносит:

– Malheur…

Несчастье, вот как. Французское слово, сказанное арабом, выдает его русскую сущность. Мою русскую сущность – несчастье.

Я несчастна. Со мной случилось несчастье. Спасаясь от него, я бежала в Эс-Суэйру, но покоя нет и здесь. Лучше бы я заразилась герпесом.

Ясин манит меня пальцем. Чтобы добраться до него, приходится приложить усилие: лодка гораздо больше, чем казалась мне с пирса. К тому же она забита рыбой, но характерного запаха я почему-то не чувствую.

Стоит мне приблизиться, подойти вплотную, как Ясин крепко обхватывает мой подбородок и целует меня в губы.

Все происходит так внезапно, что я не успеваю ни возмутиться, ни отшатнуться. Ни ткнуть Ясина в зубы. Но даже если бы успела… Я не стала бы этого делать. Что-то внутри подсказывает мне: в поцелуе молодого рыбака нет ничего оскорбительного. Он – рука помощи, протянутая человеку, с которым случилось несчастье. Вот и все.

Пять секунд – ровно столько времени занимает поцелуй. Ровно столько понадобилось бы официанту со стажем, чтобы смахнуть со стола крошки и перестелить скатерть. Ясин – опытный официант, что он забыл в утлой рыбачьей лодчонке – непонятно.

– Теперь лучше? – спрашивает Ясин.

– Намного.

Я провожу языком по губам: они свободны, осталось выяснить судьбу живота и тыльной стороны бедер. Но и без дополнительных изысканий ясно: с ними тоже все в порядке Мне хотелось бы объясниться с Ясином.

– Как это у вас получилось?

– Меня зовут Ясин, мадам.

Именно тогда он и представился; момент если не торжественный, то хотя бы запоминающийся. Приходится признать: так эффектно со мной не знакомился еще никто.

– Это фокус?

Ясин энергично трясет головой: нет.

– Шутка?

Ясин отделывается взмахом руки: нет.

– Профессиональный трюк?

Ясин дарит мне одну из своих многочисленных болтливых улыбок (впоследствии мне даже удастся классифицировать их): нет.

Ясно, что истины я не добьюсь; не сегодня, не в этот раз.

– Как бы то ни было… Спасибо, Ясин.

– Хотите что-нибудь купить? Профессиональный трюк. Мне хочется думать, что это был профессиональный трюк: не исключено, что именно таким экстравагантным способом хитрый рыбак заманивает в свои сети покупателей. Но для этого нужно, как минимум, договориться с рыбой и рыбьей чешуей. А это уже не трюк, это – самое настоящее… С ходу подобрать слово не удается. Может быть – волшебство?.. Я в Магрибе, не стоит об этом забывать.

– Купить? Пожалуй.

Рыба не нужна мне, после происшедшего глаза бы мои ее не видели, но нужно ли разочаровывать Ясина?

– Возьмите вот эту. Настоящая красавица. Такая же красавица, как вы.

Комплимент более, чем сомнительный. Особенно в свете того, что я произношу через мгновение:

– Вы почистите ее?

– Конечно, мадам. – Ясин нисколько не удивлен.

– И… м-м… удалите внутренности?

– Да.

Ясин с ловкостью вспарывает рыбий живот и извлекает из него первую бусину. Теперь я вспоминаю, что первая бусина была извлечена тем утром. За три года их набралось на несколько комплектов бус, но та бусинка была первой. Темная с едва заметными зеленоватыми прожилками, очаровательная вещица, ничего не скажешь.

– Возьмите, мадам. – Ясин протягивает мне бусинку.

– Зачем? – Неприхотливый подарок из глубин Атлантики почему-то пугает меня.

– Рыба ведь уже ваша. И все, что в ней, – тоже ваше.

– Лучше бы там обнаружилась кредитка, – неуклюже шучу я. – На пару тысяч евро.

Неизвестно, на сколько потянет курительная трубка, но ждать ее придется еще несколько лет. О Ясине же я и теперь знаю не больше, чем в момент нашего поцелуя, да и то – все мои знания сводятся к сплетням и вракам, которые распускают Хаким и Хасан.

Сплетни и враки, составляющие элемент конкурентной борьбы.

Не все в них – неправда.

…Что же заставляет меня обратиться к мыслям о странном рыбаке Ясине сейчас, по дороге из аэропорта в Эс-Суэйру? И дурацкий День Рыбьей Чешуи, и поцелуй, которым он ознаменовался? Во всем этом не больше смысла, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» по полтора доллара за штуку.

Или – больше?

Мне нужно увидеться с Ясином. Прихоть и блажь, если учесть, что мы и так видимся с ним довольно часто, и я все так же покупаю у него рыбу. И все так же получаю подарки, составившие бы счастье пятилетнего ребенка. Прихоть и блажь, если учесть, что его французский не улучшился. Так же, как и мой арабский.

И все же – мне нужно увидеться с ним.

Просто потому, что что-то неуловимо изменилось. За последние несколько часов. Это «что-то» меняется и теперь, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. И Эс-Суэйра, к которой мы стремительно приближаемся, больше не кажется мне конечным пунктом назначения. Моим собственным конечным пунктом. Я так надеялась на это – и надежды рассыпались во прах.

Неужели всему виной чертовски красивые глаза?..

***

…Жюль и Джим занимают номер семнадцать. Студентику Мишелю достается двадцать первый. Двадцать один – его счастливое число, об этом он сам сообщил мне, когда я попыталась впихнуть его в четырнадцатый. Что ж, двадцать первый тоже свободен, к тому же там совсем недавно починили кондиционер, так что сбоев быть не должно.

Кондиционеры – слабое место отеля Доминика.

Парню, заснявшему на камеру взрыв в double-decker, все равно где остановиться. Его зовут Франсуа Пеллетье. На это имя я и заполняю регистрационную карточку, от руки внося данные в плохо пропечатанный листок – компьютера у нас до сих пор нет.

– Мне все равно, где вы меня поселите, – говорит Франсуа. – Номер тринадцать тоже подойдет.

– В отелях нет тринадцатых номеров.

– Нет?

– Как правило, нет.

– Ваш отель – исключение из правил?

– Не думаю.

– Жаль.

Ему нисколько не жаль, это видно по его жизнерадостной физиономии.

– Можете звать меня Фрэнки.

«Фрэнки» – очень уж по-американски это звучит, а еще говорят, что французы ненавидят все американское по определению. Фрэнки, ха-ха, Фрэнки, с таким именем трахают шлюх в придорожных кемпингах на Среднем Западе и выигрывают у одноруких бандитов фантастическую сумму в тридцать баксов. С Фрэнки проблем не будет, даже если потечет кондиционер.

Фрэнки – симпатяга.

– Вы обещали мне список самых убойных заведений этого городишки.

– Держите.

Я протягиваю ему список, составленный со слов прежних постояльцев; вопрос лишь в том, совпадут ли их вкусы со вкусом продвинутого живчика Фрэнки.

– Только если вы надеетесь обнаружить здесь Лас-Вегас… Или квартал красных фонарей…

– То?..

– Боюсь, мне придется вас разочаровать.

– Вы не можете меня разочаровать. Вы – само очарование.

Это звучит как приглашение посетить придорожный кемпинг на Среднем Западе, из недостатков подобных заведений можно отметить тонкие стены, хлипкие задвижки на дверях и отсутствие горячей воды.

– И, кстати, у вас странный акцент. Вы ведь не марокканка?

– Нет.

– Может быть, Техас? Аризона? Небраска?

Фрэнки так и норовит съехать с автострады к греющим его душу картонным мотелям с вечно живой неоновой вывеской «VACANCY»4.

– Номер семь. Возьмите ключи.

– А дубликаты у вас есть? – интересуется Фрэнки.

– Конечно.

– Если вы когда-нибудь решите воспользоваться дубликатом, я буду рад.

– Когда-нибудь?

– В течение двух недель. Я пробуду здесь две недели.

Не такой уж он симпатяга, как мне показалось вначале.

Не симпатяга, но и не липучка, форсировать события не стал, просто внес предложение и отвалил от стойки. Я смотрю на прямую, лишенную всяких сантиментов спину, на аккуратную практичную задницу: никакой он не Франсуа Пеллетье, он и правда – Фрэнки.

Из двадцати семи номеров заняты (с учетом прибывших шестерых) десять. День, когда мы с Домиником прогорим, гораздо ближе, кажется. «Мы с Домиником» – эта чудесная формула спасала меня до сегодняшнего дня. Ради нее я занимаюсь кондиционерами и кухней, езжу в аэропорт за псевдосерферами и целыми днями торчу на ресэпшене. Но теперь все изменилось. И меняется – каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение.

К чудесной формуле прибавился новый элемент, и одного этого оказалось достаточно, чтобы полностью исказить ее сущность.

Чертовски красивые глаза – что я делаю на проклятом ресэпшене?

Чертовски красивые глаза – что я забыла в проклятой Эс-Суэйре, забытой богом задолго до меня?

Чертовски красивые глаза – мне нужно увидеться с Ясином. Я почти уверена, что одна из его улыбок скажет мне больше, чем говорила до сих пор.

Чертовски красивые глаза – они и сейчас передо мной.

Это – не наваждение, нет.

Чертовски красивые глаза принадлежат vip-персоне, внимательно изучающей меня с противоположной стороны стойки.

– Вы?! – я не верю собственным глазам, совсем не таким красивым. – Что вы здесь делаете?

– Мне пришлось арендовать машину, – сообщает vip-персона вместо приветствия. – Это обошлось недешево.

– Надеюсь, вы не выставите мне счет?

– Нет.

Я начинаю перекладывать бумаги, я щелкаю ручкой, я отодвигаю ящик стола – все эти жалкие ухищрения направлены на то, чтобы не встретиться с чертовски красивыми глазами.

– Чем могу быть полезна?

– Вы уже могли быть полезны, – в голосе vip-персоны нет злости, но и ничего другого тоже нет. Полное безветрие, я чувствую себя застрявшей в складках ледника, без всякой страховки, без всякого снаряжения.

– О'кей. Давайте начнем все сначала.

– О'кей. Давайте попытаемся. Это отель «Sous Le del de Paris»?

– Если верить вывеске – да.

– Свободные места есть?

Отель Доминика (и без того небольшой) съеживается до размеров коробки из-под пиццы с последним черствым куском на дне: он не полезет в глотку даже электромонтеру, даже разносчику овощей – что уж говорить о vip-персоне!

– Свободные места… э-э… свободные места…

– С ними какие-то затруднения?

– Нет. Никаких затруднений нет. Хотя в разгар сезона свободные места отыскать трудно. – Мне важно поддержать престиж отеля Доминика. А заодно – и свой собственный престиж. Остаток ночи уйдет на выяснение причин, почему это так важно. Но ночь еще не наступила.

– Сейчас ведь не разгар сезона?

– Нет. Вам нужен номер с видом?

– Ау вас имеются номера с видом? – vip-персона удивлена, если не сказать – потрясена. – Вообще-то мне нужен просто номер. Любой номер. Желательно – с работающим сливным бачком.

Еще никому не удавалось вот так, походя, оскорбить отель Доминика.

– У нас здесь, конечно, не «Риц» и не «Амбассадор», но на бачки еще никто не жаловался. Второй этаж и вид на океан вас устроит?

– Валяйте второй этаж.

– За океан придется доплатить.

– Сколько?

– Пятьдесят евро.

Vip-персона перегибается через стойку: теперь чертовски красивые глаза приблизились ко мне вплотную, и я могу рассмотреть их. Темные с едва заметными зеленоватыми прожилками, что-то это мне напоминает. Нуда – ту первую бусину, которую выложил передо мной Ясин.

Забавно.

– Дополнительных пятьдесят евро в сутки. За океан, – говорю я.

– А он того стоит, океан?

Океан шумит, не умолкая, – подобно испорченному сливному бачку. Прожекторы горят всю ночь. И десятки Рональдо, гоняющих мяч в свете прожекторов. И десятки Рональдиньо.

– Нет. Он того не стоит.

– Тогда я оставлю пятьдесят евро себе. Давайте ключ.

Полностью раздавленная железной логикой vip-персоны, я отдаю ей ключ от двадцать пятого номера.

И только спустя несколько минут, когда она уже скрылась в недрах отеля, до меня доходит смысл произошедшего:

– я не потрудилась взять у vip-персоны паспорт;

– я не заполнила регистрационную карточку;

– я поселила его в номере рядом с собой.

Последнее обстоятельство пугает меня больше всего. «Воспользоваться служебным положением», вот как это называется. У двадцать пятого номера и номера двадцать семь, который занимаю я, – смежный балкон, разделенный узкой фанерной перегородкой. И дверь в стене, закрытая с незапамятных времен. Но это не означает, что ее невозможно открыть. Просто ключа от нее не существует.

Меня ждет ужин с Домиником.

Я так заинтригована чертовски красивыми глазами, что почти забыла об этом. И мне совсем не хочется есть, мне хочется вернуться к себе в номер.

Не сейчас.

Вернуться сейчас означало бы капитулировать. Признать, что состариться в Эс-Суэйре мне не суждено, что привязанность к Доминику – фантом, что привязанность к отелю Доминика "-ложь, я просто использовала их – и Доминика, и отель; я пережидала время – именно так. В любом случае – был бы другой город, и другой отель, и другой Доминик.

Они ничего не стоят, ровным счетом ничего.

…Ничего не стоящий Доминик ждет меня на террасе. В окружении песка – он летит с океана, в ореоле прожекторов – их. только что включили. Картину дополняют несколько парашютов и несколько воздушных змеев, несмотря на вечер болтающихся в небе. Идиллическая картина сотворения мира по серферу, Доминик здесь нужен так же, как лыжи в пустыне.

–.Привет! – Я улыбаюсь Доминику самой ласковой из своих улыбок. Самой ласковой и самой фальшивой.

– Все в порядке? – интересуется Доминик.

– Все отлично.

– Ты встретила их?

– Да.

– Никого не потеряла по пути?

– Нет.

Доминик не просто изучает меня, как проделывал это неоднократно после моих возвращений из аэропорта, он пожирает меня глазами.

– Кто прибыл на этот раз?

– Шестеро и один, – врать Доминику я не в состоянии.

– Шестеро и один – будет семеро. Значит, прибыли семеро?

– Я предпочла бы именно эту формулировку – «шестеро и один».

Ужин, как обычно, приготовлен Наби; Наби живет при отеле гораздо дольше, чем я, и даже дольше, чем сам Доминик. Отец Наби работал у отца Доминика, так же, как дед Наби работал у деда Доминика, в то время, когда отель еще процветал. Теперь хозяйство пришло в упадок, на деньги, которые платит Доминик, семью не прокормить, так что Наби едва сводит концы с концами. Он мог бы уехать к зажиточным родственникам в Мекнес или отправиться в Агадир, туристический центр, где спецам, подобным Наби, всегда нашлась бы работа. Но Наби не делает этого, он привык к отелю и верит в то, что однажды все чудесным образом изменится.

Блюда, которые Наби стряпает из морепродуктов, всегда получаются отменными.

Запеченные креветки, салака на гриле и большое количество пряностей – все возбуждает аппетит, все дразнит обоняние, открытие последних пяти минут: я проголодалась!

– Чертовски хочется жрать! – в подтверждение я запускаю пальцы в тарелку с креветками. – М-м… сегодня у креветок замечательный вкус, ты не находишь, Доминик?

Доминик не отвечает. Вернее, отвечает не сразу. В руках Доминика подрагивает тонкий листок «Фигаро» – щит средневекового рыцаря, да и только! Сидя на безопасной террасе в Эс-Суэйре, он защищается им от вызовов Большого Мира, почему никогда раньше мне не приходила в голову такая простая мысль? Почему никогда раньше я не замечала, как печальны глаза Доминика? И этот маленький шрам на подбородке – я тоже не видела его!

– Шрам. Откуда у тебя шрам, Доминик?

– Шрам?

– Вот здесь, на подбородке.

Я перегибаюсь через стол и касаюсь рукой шрама Доминика. Доминик не делает никаких движений, сидит смирнехонько: СТО ПРОТИВ ОДНОГО – для морских пехотинцев из его брюха уже прозвучала команда «отбой».

– Он был всегда, – голос Доминика печален также, как и его глаза. – Всегда. Просто раньше ты не обращала на него внимания.

– Удивительно!

– Нисколько не удивительно. Кстати, и креветки сегодня самые обычные.

– Разве? – преувеличенно удивляюсь я.

– Точно такими же они были и вчера. И позавчера, и месяц назад.

Я больше не слушаю Доминика. Его лысеющий череп – вот что привлекает меня. Не так уж он некрасив, совсем напротив. Приди Доминику идея побриться наголо – все это могло выглядеть даже привлекательно, это подчеркнуло бы линию лба, и скрасило бы излишнюю округлость щек, и уравновесило бы подбородок. Брюху же (скрытому сейчас фиговым газетным листком) не поможет ничто, если, конечно, Доминик срочно не начнет качаться. Или играть в футбол в свете прожекторов.

– …Ты не слушаешь меня, Сашá! – в сердцах бросает Доминик.

– Конечно, слушаю. Еще никогда я не была так внимательна!

Положительно, скинь Доминик килограммов тридцать-сорок, он стал бы настоящим красавцем, колониальной достопримечательностью Эс-Суэйры, а сколько сердец он смог бы разбить! Сколько сердец хрустнуло бы под его пальцами подобно креветочным панцирям, мое сердце – не в счет, мое сердце уже занято.

– О чем я говорил, Сашá? – Доминик проявляет странную, несвойственную ему настойчивость.

– О чем? Мы рассуждали о креветках. О том, что сегодня они необычайно вкусны.

– Это ты сказала, что они необычайно вкусны.

– Просто тают во рту…

– Это ты… Ты сказала. А я сказал, что они самые обычные. Они – обычные, а ты – нет. Сегодня ты не такая, как всегда. Что произошло, Сашá?

Мне не хотелось бы обсуждать это. Во всяком случае, с Домиником.

– Почему ты не женишься, Доминик? – этот вопрос я задаю ему впервые. Впервые за три года, проведенных в отеле «Sous Le del de Paris».

На Доминика жалко смотреть: нелепый пот струится по нелепым вискам, нелепые пухлые губы подрагивают, нелепый подбородок трясется мелкой дрожью.

– Я хотел… Хотел сделать предложение одной чудесной девушке. Я даже купил кольцо…

– И что? Что ответила тебе чудесная девушка?

– Вот, посмотри!

Серебряная цепочка. С каких пор Доминик носит цепочку? Вопрос «почему раньше я не замечала ее» неуместен. Так же, как неуместна сама цепочка на толстой потной шее Доминика. И я испытываю самое настоящее облегчение, когда он снимает ее. И кладет на ладонь, и протягивает ладонь мне. Очевидно, чтобы я оценила кольцо, запутавшееся в цепочке. Очень мило со стороны Доминика.

– Что ж, чудесное кольцо.

Кольцо и вправду замечательное, может быть – слегка тяжеловатое, слегка помпезное и… слегка потертое. Проведшее с Домиником чуть больше времени, чем следовало бы.

– А как зовут девушку? Мерседес?

Мерседес, сладкая, как яблоко, не выходит у меня из головы.

– Мерседес? – удивляется Доминик. – Совсем не Мерседес.

– Тогда почему ты до сих пор не отдал… Чудесное кольцо чудесной девушке?

– Я хотел… Я только ждал подходящего момента.

– И?

– Он так и не наступил. Чудесную девушку увели у меня из-под носа.

– Как жаль.

Мне действительно жаль Доминика. Скинь Доминик килограммов тридцать-сорок, этого никогда бы не произошло.

– Мое сердце разбито, Сашá.

Представить разбитое сердце Доминика не составляет труда, стоит только разобрать завал из досок для серфинга и отогнуть край газетной страницы: там оно и лежит, расколотое на несколько жирных, сочащихся кровью кусков, даже Наби при всем его кулинарном таланте не смог бы сочинить из этого рано состарившегося мяса ничего, кроме банального гуляша.

– Все образуется, Доминик.

– Ничего не образуется.

– Все будет хорошо.

– Я и сам так думал. До сегодняшнего дня.

– А теперь?

– Теперь все кончено.

Доминик швыряет кольцо на тарелку с недоеденными креветками. Возможно, я не слишком хорошо знаю Доминика, но смысл его жеста ясен, как божий день: никогда больше он не прикоснется к этому кольцу, никогда больше. Мне остается лишь оплакивать креветки, сунуться к ним сейчас было бы кощунством по отношению к страданиям Доминика. Придется ограничиться салакой на гриле.

– Мне кажется, ты излишне драматизируешь ситуацию, Доминик. – Реплика, подкрепленная жеванием, со стороны выглядит цинично, но, кто знает, может быть, именно она приведет Доминика в чувство.

– Нисколько.

– Ты хотя бы говорил с ней? О своих намерениях?

– Я ждал…

– Подходящего момента?

– Да.

– Глупый-глупый Доминик! Разве ты не знаешь, что все признания всегда совершаются в самый неподходящий момент? – Я стараюсь развеселить Доминика.

– Правда?

– Конечно, в «Фигаро» об этом не пишут…

– Жаль, – Доминик добросовестно старается подыграть мне. – Мне нужно подписаться на что-нибудь другое?

– Давно пора.

– Я давно хотел сказать, Сашá… Я благодарен тебе.

– За что?

– За все.

Впервые за три года Доминик поднимается из-за стола раньше меня. И уходит, не прощаясь и не поцеловав меня в щеку, как делал это всегда. Я остаюсь в обществе кольца и небрежно брошенной на стул «Фигаро»; кем была девушка, разбившая сердце моего друга? Как печально, что наши отношения ограничивались осторожной симпатией, если бы Доминик чуть больше доверял мне, если бы он был со мной откровенен…

Теперь это не имеет никакого значения.

– …Я могу убирать, мадам Сашá?

Наби. Я и не заметила, как он появился. У Наби подвижное, выразительное лицо карманного воришки: дорого бы я отдала, чтобы посмотреть, как он обносит креветочные карманы, как ловко орудует в жабрах у салаки, как обчищает зажравшиеся пряности.

– Конечно, Наби. И спасибо за ужин. Он был потрясающим.

– Рад, что вам понравилось, мадам.

Наби несколько удивлен, еще никогда я не обращалась к нему с такими признаниями. Но и хватать меня за язык он не станет.

– Кольцо… Это ваше кольцо, мадам?

– Нет.

– Значит, его забыл хозяин.

– Не думаю, Наби.

Лицо Наби искажено непосильной работой мысли. Кольцо, лежащее на тарелке, стоит немалых денег: такого Наби не купить, но… Он может его продать, и это было бы самым лучшим выходом из создавшегося положения. И чудесная девушка, так жестоко обошедшаяся с Домиником, оказалась бы посрамленной. Заочно.

– Я все же поинтересуюсь у хозяина.

– Не стоит, Наби. Ты можешь взять его себе.

…Рональдо и Рональдиньо.

Я видела их сотни раз, пора бы перестать обращать на них внимание. Но именно сегодня они особенно прекрасны в своих футболках по полтора доллара штуку, именно сегодня их удары точны, а движения – полны скрытой грации, любой из них с ходу мог бы подписать контракт на несколько миллионов долларов.

Почему я не владею футбольным клубом?

Почему?

И почему вот уже битый час я стою на балконе, вцепившись руками в поручень?

По той же причине, почему и Эс-Суэйра уже не кажется мне конечным пунктом назначения. У меня еще будет время разобраться в этом, хотя ответ лежит на поверхности – я больше не несчастна.

И еще никогда мир не представал передо мной в таких ярких, таких волнующих красках, еще никогда он не казался таким объемным. Возможно, я ошибаюсь, и подобное случалось со мной – нет, не так: подобное уже случилось со мной однажды.

У меня еще будет время разобраться в этом, весы покачиваются, звенят чашками, на одну готова упасть l'amour, на другую – le merde, но сейчас я свободна и от одного и от другого, а десятки Рональдо и десятки Рональдиньо и вправду хороши. Где-то внутри меня, там, где до сегодняшнего вечера располагалась помойка из самых неприглядных воспоминаний («Осторожно! Радиация!»), играет одинокий саксофонист, и мотив хорошо узнаваем, что-то вроде «UNFORGETTABLE» Ната Кинг Коула. Обстоятельства, при которых я услышала его впервые, не так уж важны.

– …Вы любите футбол? – вот он и потревожил сопение океана. Голос того, кого я жду битый час – вцепившись руками в поручень.

– Нет.

На кого я похожа с точки зрения фанерной перегородки? Спутанные от ветра волосы, лицо, едва ли не занесенное песком, невнятный профиль (анфас был бы намного выигрышнее), невыразительный голосишко обслуги с ресэпшена; теперь я, как никто, понимаю отвергнутого беднягу Доминика.

– Не думал увидеть вас здесь.

– Я тоже не думала увидеть себя здесь. – Не слишком ли провокационно это прозвучало?

Плевать.

– Вы не зарегистрировались.

– Это не моя вина, – тут же уличает меня vip-персона.

– Да, конечно. Но формальности можно отложить до утра.

– Отлично. Значит, сегодня мы…

Vip-персона делает многозначительную паузу, и у меня нет никаких сил дождаться ее окончания.

– Мы – что?..

– Общаемся неформально.

Кто только не клеил меня за последние три года, иногда – такими экстравагантными способами, что выражение «общаемся неформально» выглядит откровенной насмешкой. Почем я знаю, может это и есть насмешка. Скорее всего.

– Меня зовут Алекс. Алекс Гринблат.

АЛЕКС ГРИНБЛАТ. Имя, принадлежащее знаменитому галеристу и теоретику современного искусства, я лично отправила письмо Алексу Гринблату два месяца назад. Какова вероятность того, что знаменитый галерист, презрев свои нью-йоркско-парижско-лондонские дела и сделав ручкой яйцеголовым снобам, появится в заштатной Эс-Суэйре?

Никакова.

Какова вероятность того, что человек, стоящий за фанерной перегородкой, – полный тезка знаменитого галериста и сам является снобом?

Три, максимум – пять процентов. Уже кое-что.

– Не думала увидеть вас здесь.

Я возвращаю Алексу Гринблату фразу, сказанную им самим: отскочив от зеркала моего рта, она упирается в лицо Алекса Гринблата солнечным зайчиком. Алекс Гринблат морщится от света:

– Я тоже не думал увидеть себя здесь.

– Спонтанное решение отдохнуть на побережье?

– Не совсем, – Алекс Гринблат пристально смотрит на меня. – У вас странный акцент.

– Вы не первый, кто пытается определить мою национальную принадлежность. И еще никому это не удавалось.

– Никому?

– Все попадали пальцем в небо.

– Вы – русская. И думать нечего.

Он угадал. Не потратив на процесс узнавания и минуты, он угадал. Все это время мне страшно хотелось приблизиться к Алексу Гринблату, сделать хотя бы шаг в сторону фанерной перегородки, один безнаказанный шаг. Вот и повод.

Сейчас или никогда.

– Вы русская. Я прав?

– Да. – Я делаю его, один безнаказанный шаг.

– Вы русская. И вас зовут Сашá.

«Сашá» в исполнении Алекса Гринблата тоже звучит вполне по-русски, путаницы с ударениями нети в помине. Но, произнесенное верно, оно вызывает во мне глухой протест.

– Я предпочла, чтобы вы называли меня так же, как и все остальные. Сашá.

– Пытаетесь прожить чужую жизнь? – Vip-персона, Спаситель мира Алекс Гринблат улыбается обезоруживающей улыбкой серийного убийцы. Еще мгновение – и он стянет мне горло струной от карниза.

– Просто пытаюсь выжить.

Сказанное мной не производит на Алекса Гринблата никакого впечатления, я же моментально оказываюсь в одной лодке со студентиком Мишелем, сочинившим трагическую историю, чтобы казаться значительнее в глазах окружающих. Та еще картина: русская дуреха на веслах, Мишель – загребной, оба – в одинаково пафосных матросках и парусиновых туфлях, в них-то и подкладывают трагические истории. Два-три сантиметра роста такие истории прибавляют, но выиграть регату… Выиграть регату нам не светит. Все регаты, как правило, выигрывает Алекс Гринблат, и спутники Алекса Гринблата, и спутницы Алекса Гринблата, есть же у него спутницы, черт возьми!.. Спутницы, ха-ха. Любовницы, так было бы точнее. И не какие-нибудь безмозглые фотомодели (за последние несколько часов образ Алекса Гринблата подвергся значительной корректировке), совсем нет. Холеные дамочки со стервинкой и вечнозеленым загаром, подцепленным в вертикальном солярии: они арендуют пентхаусы, драгоценности и платья от Dolche/Gabbana, ведут колонки в life-style журналах и всегда расплачиваются за себя в кабаках. И на вопрос «Пытаетесь прожить чужую жизнь» они, несомненно, нашли бы другой ответ. Гораздо более оригинальный.

– Это шутка, – я горю желанием избавиться от пафосной матроски и парусиновых туфель неудачницы. – Насчет выжить.

– Я так и понял. Так что вы делаете в Эс-Суэйре, Сашá Вяземски?

Он знает не только мое имя, но и фамилию, ого! Потрясающая осведомленность, хотя «Вяземски» звучит не слишком безупречно, в полузабытом подлиннике все было органичнее: Сашá Вяземская.

– Вы даже знаете, как меня зовут?

– Конечно. Ведь это вы написали мне письмо.

Алекс Гринблат, знаменитый галерист и теоретик современного искусства, поджарый, сильно загорелый мужчина лет тридцати пяти. Точно такой, каким я рисовала его в послеполуденных грезах у досок Доминика. И чертовски красивые глаза!..

– Значит, вы и есть Алекс Гринблат. Тот самый…

– Тот самый.

– И вы приехали сюда из-за моего письма?

– Из-за фотографий, приложенных к письму. Но и из-за самого письма тоже.

– Оно вас заинтриговало? – позволяю я себе маленькую вольность.

– Я нашел в нем пять орфографических ошибок, – тут же ставит меня на место Алекс Гринблат. – И три стилистических. И еще три – на согласование времен.

– Французский – не мой родной язык. И я никогда не писала писем на французском. – Зачем я оправдываюсь? Кому нужен этот школьный скулеж?

– А почему вы не послали его электронной почтой? Здесь нет интернета?

– Здесь есть интернет.

– Тогда почему?

В прозрачной, ничем не замутненной воде явно просматриваются подводные камни, моя задача – не налететь на них (я все еще сижу на веслах, пусть и без матроски, и без смытого волной студентика Мишеля); моя задача – не налететь на эти чертовы камни!

– Почему? Мне показалось, что письмо, напечатанное на машинке, вызовет больший интерес. Его нельзя будет стереть, от него нельзя будет отмахнуться.

– Чутье? – Алекс Гринблат пощипывает подбородок.

– Можно сказать и так.

– Вы поступили правильно, Сашá.

Ура! От подводных камней не осталось и воспоминаний, передо мной расстилается водная гладь и где-то впереди маячит спина везунчика Алекса Гринблата. Расстояние между нами сокращается, и – кто знает! – может быть, оно сократится до минимума. И исчезнет совсем.

– Хотите посмотреть доски, Алекс?

– Прямо сейчас?

– Прямо сейчас.

Я полна энтузиазма, я даже готова потревожить Доминика, и я почти уверена: Алекс Гринблат непременно даст согласие, не для того он совершил столь стремительныи бросок в Эс-Суэйру, чтобы остановиться в двух шагах от цели.

– Боюсь, это не слишком хорошая идея.

– Нуда. Не слишком.

Алекс Гринблат устал. Стремительный бросок в Эс-Суэйру еще нужно пережить, учитывая, как я продинамила Алекса в самом начале, закрыв автобусные дверцы у него перед носом. Плюс дорога по утомительному горному серпантину: она изматывает и меня, давно к ней привыкшую, что уж говорить об Алексе Гринблате, столкнувшемся с ней впервые!..

– Вы устали. Понимаю.

– Причина не в этом, Сашá.

– В чем тогда?

– Прежде, чем я увижу их, мне бы хотелось, чтобы вы о них рассказали. О них и об авторе.

– Я ведь не эксперт. И я даже не знаю, с чего начать…

Мне не совсем понятно, куда клонит Алекс Гринблат. И зачем ему мои россказни о том, что и так говорит само за себя. Рыбный рынок. Водостойкие мечты о Марракеше, Касабланке, Рабате. Женщины, вещи, чувства…

– Начните с автора. Кто он?

– Хозяин гостиницы.

Черт возьми, я несправедлива к Доминику, из всех возможных определений я выбрала самое неудачное; «трусишка Доминик» выглядело бы не в пример человечнее, «громила-сержант Доминик» выглядело бы не в пример мужественнее; «Доминик, сделавший предложение запеченным креветкам» могло хотя бы вызвать улыбку. Но нет – «хозяин гостиницы», что может быть унылее? Прости меня, Доминик!

– Ваш хозяин, ага.

– Не совсем так.

– Разве вы не работаете на него?

– Я работаю с ним, но мы, скорее…

– Любовники.

Алекс Гринблат не спрашивает и не утверждает, скорее – уточняет. Ничего, кроме интереса, смахивающего на производственный. В своей прошлой жизни в России я уже сталкивалась с чем-то подобным. Вспомнить бы только: когда и где.

– Нет, мы не любовники. И никогда не были любовниками. И вряд ли станем любовниками. Мы друзья.

Брови Алекса ползут вверх, ощущение такое, что он вообще впервые слышит это слово – «друзья». Не в контексте «Un Homme Et Une Femme»5 и не в контексте американской мыльной оперы; слово «друзья» напрочь отсутствует в лексиконе Спасителя мира Алекса Гринблата, не в этом ли причина возникновения большинства торнадо и скоропостижного таяния антарктических льдов?..

– Мы друзья, но это не имеет никакого значения, Алекс. Доминик талантлив, чертовски талантлив. Вы и сами знаете это.

– Пока еще нет.

– Но вы ведь приехали сюда!

– Ваше письмо показалось мне убедительным. Ваше письмо меня покорило.

Один безнаказанный шаг. Он давно уже сделан. Второй и третий, последовавшие за первым, несущественны. Совершив несколько движений, больше похожих на ритуальный танец, я устраиваюсь прямо на перилах, в опасной близости от Алекса Гринблата. Стоит протянуть руку – и я смогу коснуться его плеча. «Ваше письмо меня покорило» можно считать опосредованным комплиментом, признаком заинтересованности, но что-то мешает мне думать, что дело обстоит именно так. Наскоро прополоскав рот аперитивом «Доминик», мы переходим к главному блюду: – доски Доминика.

В этой теме гораздо больше пространства для маневра. В этой теме я чувствую себя как рыба в воде. Доминик прекрасно осведомлен о вещах, к которым не имеет никакого отношения, никто не смешивает краски с таким вдохновением и с такой дерзостью, как Доминик; никто не в состоянии лучше, чем Доминик, переплавить мечты в реальность и заставить поверить, что эта реальность – единственная из всех возможных. Доминик – это целый континент, целая страна, в ней найдется место и для Марракеша, и для Касабланки, и для Рабата; благословенная Франция тоже не будет забыта. Женщинам в этой стране не нужны паспорта, им не нужны возлюбленные, даже в именах они не нуждаются…

Я и не думала, что могу быть столь красноречива.

И Алекс.

Алекс Гринблат поощряет мое красноречие, незаметно направляет его в нужное русло. Вопросы Алекса точны и изобретательны, мне остается лишь отвечать на них – также точно и изобретательно. Игра в вопросы и ответы настолько увлекает меня, что я испытываю чувство острого сожаления, когда она заканчивается.

– Я не могу понять только одного, Сашá.

– Чего?

– Почему вы до сих пор не любовники, – ставит финальную точку Алекс.

Действительно, почему? Я ловлю себя на том, что удивлена этим обстоятельством не меньше Алекса. Как можно было не увлечься Домиником, смешивающим краски с таким вдохновением и с такой дерзостью, как можно было так долго простоять у границы прекрасной страны и не решиться перейти ее? Как можно было допустить, чтобы кольцо, минуя посредников в лице запеченных креветок, досталось заштатному повару Наби?..

– У него слишком толстое брюхо, – глупо хихикая, произношу я.

Прости меня, Доминик!

– Это меняет дело.

Взгляд Алекса Гринблата проясняется, теперь в нем появилась особая кристальность. Я больше не думаю о том, что у него чертовски красивые глаза, а предположение насчет египетской кошки или кошки породы камышовый пойнт и вовсе оказалось неверным. Фотообъектив, шикарная цейсовская оптика! – вот что приходит на ум, того и гляди раздастся щелчок затвора. Алекс Гринблат – умная машинка, роскошная вещица, позволить ее себе может далеко не каждый. Я – точно не могу.

– Вы разочарованы?

Алекс медлит с ответом. Легкое запаздывание – как раз в духе режимной съемки, я сфотографирована сразу с нескольких точек, но не факт, что ракурс оказался удачным, и совсем уж не факт, что пленка будет когда-либо проявлена.

– Не разочарован. Нет. Все именно так, как я и предполагал. И вы точно такая же, какой я ожидал вас увидеть.

Выходит, не я одна развлекала себя мыслями о гипотетической встрече!

– И вы такой же, Алекс. Или почти такой.

– И поэтому вы захлопнули дверцы у меня перед носом?

– Отчасти.

Щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Алекс проводит рукой по лицу (очевидно, это жест должен означать смену объектива).

– Откуда вы узнали обо мне, Сашá?

Странный вопрос для vip-персоны, для Спасителя мира. До этой минуты я была полностью убеждена, что подобных вопросов в арсенале Алекса Гринблата не должно возникать в принципе. Откуда все мы узнаем о существовании Иисуса? Телевидения? Кока-колы? Точная дата узнавания вечных ценностей не определена. А Иисус, телевидение, кока-кола – и теперь вот Алекс Гринблат – и есть вечные ценности.

– Прочла в журнале.

– Вы интересуетесь современным искусством?

Современное искусство – вот уж нет!..

– Я совсем не интересуюсь современным искусством. Это был просто журнал. Далекий от проблем современного искусства. Но и там вы умудрились засветиться.

Даже если бы я сказала, что у него шикарный член, даже если бы я выразилась в том смысле, что он роскошный любовник, – даже это не стало бы причиной столь самодовольной мины на лице Алекса. Алекс Гринблат полностью удовлетворен, он любуется собой, он торжествует.

– Обычно так и получается, Сашá. Я умудряюсь светиться в самых непредсказуемых местах.

– Например, здесь, в Эс-Суэйре.

– Например, здесь, – охотно соглашается Алекс.

Алекс Гринблат и крошечная, прилепившаяся к океану Эс-Суэйра – диво, так диво! Фейерверки, иллюминация, шествие верблюдов и джигитовка с пальбой – вот что должно было сопровождать его прибытие, а никак не захлопнувшиеся перед носом дверцы автобуса.

– Я понимаю. Алекс Гринблат – богатый и знаменитый… Вы ведь богатый и знаменитый?

– Это нескромный вопрос, Сашá.

– Почему? – искренне удивляюсь я. – Это просто вопрос.

– Без дальнего умысла? – Алекс Гринблат щурит чертовски красивые глаза.

– Без.

Щелчок затвора. Еще щелчок. Еще один. Когда пленка будет проявлена (если она вообще когда-нибудь будет проявлена) – я могу оказаться запечатленной не только в образе девахи в матроске и парусиновых туфлях, но и в образе типичной охотницы за капиталами: с арбалетом на плече, с патронташем на бедрах, с силком в наманикюренных пальцах. Пустое, Алекс Гринблат! стрелять из арбалета я не умею, и бедра мои совсем не безупречны, что же касается маникюра – я не делала его со времен побега в Эс-Суэйру.

– Я вам верю, Сашá. И я скажу вам больше: вы не похожи на тех русских женщин, с которыми я был знаком до сегодняшнего дня.

На чем зиждется такая уверенность Алекса, мне не совсем понятно.

– А вы были знакомы с русскими женщинами, Алекс?

– С несколькими. И все они начинали именно с этого вопроса…

– Про богатых и знаменитых?

– Да. И все они меня разочаровали.

По ходу пьесы мне не мешало бы вступиться за честь и достоинство неведомых мне соотечественниц, но… Я так давно живу вдали от Родины, что почти не чувствую себя русской. Как не чувствую себя ни француженкой, ни марокканкой; при известных обстоятельствах я могла почувствовать себя доской для серфинга, или доской для разделки рыбы, или нитью, на которые Ясин нанизывает свои бесконечные бусины, или ключом от любого из двадцати семи номеров отеля – но и этого до сих пор не произошло. Мне стоило бы подвергнуть Алекса Гринблата обструкции – по ходу пьесы. Кто ты, собственно, такой, чтобы через губу бросать: «все они меня разочаровали». Хрен моржовый, как сказали бы мои питерские друзья. При встрече я бы вряд ли их узнала, что не умаляет точности и широты выражения моржовый хрен.

– Они тоже писали вам письма?

– Если и писали, то уже после того, как я указывал им на дверь. Эти письма я не читал.

– Мне повезло.

– Вы еще не представляете, насколько сильно вам повезло.