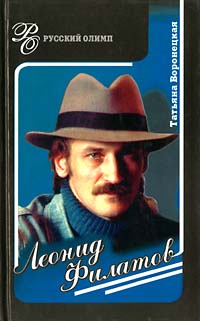

Книга: Леонид Филатов

Леонид Филатов

Посвящаю моей маме

...«У меня ощущение, без кокетства, что я как бы не из тех людей, которые родились артистами. Я не родился, я сделался. Поэтому у меня все время такое чувство, что рядом с моей судьбой есть еще не сбывшаяся, не знаю что... Не думаю, чтобы это было писательство в чистом виде, нет. Не думаю, чтобы это была режиссура, я никогда этим не занимался! Но я думаю, что это не актерство...».

...90-е годы.... Перестройка. Время, которое перевернуло нашу жизнь. До сих пор мы не осмыслили того, что произошло с нами. Кто-то так и погиб, в этом «кульбите» перестройки не став снова на ноги. Перестраивать всегда сложнее, нежили строить. Это не просто созидать, но еще и разрушать.

В 1992 году в издательстве «Искусство», с большими сложностями вышла моя книга «Леонид Филатов». Сложно она выходила потому, что старая структура издательства рухнула, а новая была непонятна. Денег не было. Бумаги не было, но книга все таки вышла.

Что бы понять весь трагифарс времени, надо сказать, что на гонорар за книгу до перестройки можно было купить машину, после 92-х, благодаря министру-Гайдару и его экономической политике, я смогла купить себе только два «сникерса». Когда я их съела, то дала себе клятву, никогда ничего не писать и по возможности, даже не читать. Но, как мы знаем не в деньгах счастье. Вот уже XXI век. 2002 год и я снова возвращаюсь к человеку, который очень много определил в моей судьбе — Леониду Филатову.

Последние десять лет были очень не просты для Леонида. Он становится режиссером кино... Леня уходит из театра Любимова. Конфликт на Таганке. Тяжелая, внезапная болезнь. Борьба за жизнь. Сегодня Леня пишет много и интересно, выходят его новые сказки, стихи, пьесы. Он возвращается в театр и в кино, но уже как драматург.

Еще десять лет назад, я начинала книгу со слов Леонида, что актерство это не его жизнь. Он чувствовал это когда был в зените своей актерской славы. Для нас, зрителей, Леня по-прежнему и актер, и режиссер, и писатель, удивительная звезда русской культуры, потому, что мы ему верим. То что было написано о Лене не теряет своей актуальности и сегодня, а встреча с людьми окружающими его вновь спустя десять лет позволит дать объем Времени, очень не простого не только для Филатова, но и для всех нас.

Трудно сказать, кем бы стал Леонид Филатов, наверное, все же человеком искусства, в нем сильно желание сказать о своем времени, понять что-то в нем, в себе, в других и высказать в любых формах — в театре, в кино, на телевидении, в стихах, сценариях, пьесах...

Каким должен быть современный артист? Какова его миссия в современном мире? Этот вопрос невольно перекликается с другим, не менее важным: кто сегодня герой нашего экрана, а еще точнее — нашего времени?

Сегодня мы интересны себе в истории. Время переосмысления — это время личности. Личность всегда несет в себе, как в капсуле, осознание конфликтности времени, его противоречия. В XX веке нами утрачено ощущение целостности мира, ощущение себя. Люди Ренессанса — редкость, они исключение, а не правило. Раздвоенность нашего времени усугубилась коллизиями отечественной истории — культом личности Сталина и вытекающей отсюда трагедией народа, а также периодами оттепели и застоя. Часто мы обретаем целостность, приходим к ощущению истории через яркую, интересную личность в искусстве, которая, выявляя противоречия времени, обнаруживая их, дает возможность осмысления, очищения. Особое значение приобретает личность в искусстве. Такими были А. Тарковский, В. Высоцкий, В. Шукшин... Они спасали нас от раздвоенности, оставляя ориентиры во времени.

В чем феномен современной актерской личности? Возможно ли авторское начало в актерской игре? Современный актер — это не феерия перевоплощения. Его авторство, его личность складываются из духовного потенциала, четкой гражданской позиции, интеллекта плюс виртуозного владения профессией. Только при наличии этих качеств можно стать определенным выразителем времени, автором своей роли.

«...Я знал поразительного по мастерству актера, который мог сыграть все, — говорит в одном из интервью Леонид, — даже, к примеру, воду, стул, телефонную книгу... Это был гениальный инструмент в руках других. Однако ремесла недостаточно, нужно иметь что сказать»1 ... За этим «что сказать» — напряженная работа человеческой души. Самосжигание, уносящее жизнь, здоровье, обнажающее нервы, но дающее ощущение пульса времени. Для Филатова его личная жизнь неотделима от жизни театра, от съемок в кино, от творческого процесса, который не кончается с концом рабочего дня, а поглощает его целиком, определяя существование.

Наше время — время особенного жизненного ритма. Катастрофически не хватает свободного времени, постоянная спешка, гонка, в которой исчезает самое главное и невосполнимое—духовность. В этом-то и заключается трагизм современной жизни. Своеобразный парадокс—чем больше ты хочешь успеть, тем меньше остается времени пополнять то, что расходуешь.

Леонид Филатов живет в спешке, как и многие другие люди искусства. Спешит играть в театре, сниматься в кино, на телевидении, выступать в концертах, писать стихи, пьесы, сценарии. Много замыслов, творческих желаний, которые не отпускают его, не дают передохнуть. Начинаешь жить, растрачивая то, что когда-то накопил. Филатов-художник по своему мироощущению, по своей удивительной ответственности за все происходящее. Что же спасает его от, казалось бы, неминуемого кризиса, когда хочешь сыграть, отдать, но уже не можешь, да и нечего. Спасает удивительное качество, которое определяет его человеческое существо,—пытливость, искренность души и ума, неравнодушие ко всему происходящему вокруг. Ему интересно жить, поэтому любой процесс, в котором он участвует, как бы восполняет его духовные силы. Юрий Любимов определил Филатова очень точно: «Он живой, с ним интересно работать...» Часто современных актеров обвиняют в том, что они в своих работах одни и те же. Нет чуда перевоплощения! Однако для современного актера главным становится не степень неузнавания, а умение в разных ролях сохранить верность своему мироощущению. Важным становится не только твоя актерская тема, но и твоя личность. «Соответствовать себе самому, тому, что исповедуешь, прежде всего в человеческой, а не только в творческой твоей биографии» (Л.Филатов). Не соответствовать — значит где-то лгать, или на сцене, или в жизни.

На одной из репетиций «Маленьких трагедий» А.С.Пушкина Юрий Любимов повторит давно известную истину: «...В искусстве лгать — это ужасно, если ты чуть соврал — все видно, никакое мастерство не поможет...» Филатов всегда соответствует себе. Отсюда удивительная правдивость, искренность, полная отдача роли. Мы слишком долго в чем-то «не соответствовали», так складывалась жизнь нашего общества, тоска по соответствию, явная или неосознанная, определяла выбор наших героев. Они становились выразителями современности и образа современника в искусстве и в жизни. Поэтому все, что делает Леонид Филатов, даже в так называемых средних фильмах, всегда интересно, потому что в любой его роли есть тот осколочек современности, который выражается не в современном костюме и не в современной тематике фильма, а в отношении артиста ко времени.

Современность — понятие сложное. Это не только «сегодняшний день», но и история, взаимосвязь времени, понятий вечных и преходящих. «Повседневно-обычный», «такой, как все», «на улице встретишь и не узнаешь» —слова эти как особую заслугу адресуют артистам, играющим наших современников. Однако современность приходит не от внешности, не от манеры говорить и выглядеть, она рождается глубже, там, где надо понимать, чувствовать, осмысливать, а потом уже говорить и выглядеть.

Первой работой в кино у Леонида был фильм режиссера Захариаса «Город первой любви» (1970 г.). Филатов не любит вспоминать этот фильм, считая его неудачным дебютом в кино. Однако в этом фильме режиссером был использован интересный прием. Леонид рассказывал нехитрую историю первой любви своего героя прямо в камеру, зрителю. Своеобразная исповедь, где актер и герой слились воедино, как бы пренебрегая условностью искусства. Мы видим очень молодого человека, только входящего во взрослую жизнь. Перед нами не красавец-герой кино, а, скорее, антигерой, но что подкупает в этом лице, в этом наивном рассказе?

Обаяние 60-х годов, острое чувство современности, документальности, необычной, ершистой фактуры лица, одежды героя, манеры говорить, двигаться. Эта небольшая роль очень символична. Диалог артиста со зрителем с годами усложнился, личность актера обрела особое значение. Зритель шел на фильм потому, что там играл Леонид Филатов.

Многое определяет актерскую судьбу, не только внутренний потенциал актера, не только время, сделавшее его героем, но и, конечно же, сам процесс развития искусства.

XX век — век аудиовизуальной культуры, и любой актер, даже не снимающийся ни в кино, ни на телевидении, попадает под ее требования. Внешность актера, его пластика, манера игры определяются во многом этими законами. Особое значение обретает имидж актера. С этим явлением массовой культуры, культуры зрелища приходится считаться. У Филатова тоже есть свой имидж, который зритель любит и оберегает, возникший сразу после роли летчика Скворцова в фильме «Экипаж». Однако это только то, что является несколько упрощенным внешним выражением современного героя, глубинный же пласт, о котором мы уже говорили, определяет прежде всего личность артиста.

Сегодня нас захлестнула волна рок культуры. Режиссеры, артисты пытаются осмыслить процессы, происходящие с молодежью. Казалось бы, время должно выдвинуть молодого, даже юного героя на киноэкран. Однако мы не теряем интереса к поколению, которому за сорок, к герою, который и по возрасту и по образу мыслей и чувств отличается от молодежных лидеров. В поколении сорокалетних есть тайна, разгадав которую мы лучше поймем, что происходит с нами, с молодежью сегодня, когда возникли глубинные процессы «неверия», потери нравственных ориентиров. Сегодня мы во многом повторяем нашу, не столь отдаленную историю. Поколение, которое пережило оттепель, интересно нам и сегодня. Что с ним произошло, в чем драма его нереализации, почему наступило время застоя.

Есть и еще один важный момент, определяющий интерес к личности и творчеству Леонида Филатова. В конце 60-х годов прошлого столетия сложилось такое понятие, как русская интеллигенция, которая всегда жила особенно совестливо, ответственно... Филатов—представитель такой интеллигенции и на экране и в жизни. Сегодня понятие интеллигенции шире только лишь классового определения, это некое состояние души, культура человека. Тяга к такому герою у нас сложилась как бы исторически. Это в традициях нашей культуры. Именно через таких людей осмысливается наше прошлое и настоящее, и становится не важным возраст героя па экране, он может быть любым и выражать настроения как молодежи, так и старшего поколения.

Герой книги — артист Леонид Филатов, но есть еще один герой, как бы постоянно незримо присутствующий во всем, что делает артист, о чем думает, чем живет, — это Время, время его творчества, время его поколения, время его современников. Об этих героях и пойдет наш рассказ.

...Идут съемки фильма «Город Зеро» режиссера Карена Шахназарова. В главной роли Леонид Филатов. Я нахожусь в съемочном павильоне, который представляет грандиозный хаос времен. Необычные экспонаты: первые исполнители рок-н-ролла в нашей стране; римские легионеры. Более близкие моменты истории: портрет Хрущева, подарки города Зеро Леониду Ильичу Брежневу в связи с его 70-летием...

Снимаются сцены в краеведческом музее города Зеро. История, доведенная до фарса для того, чтобы мы лучше осмыслили себя сегодня. И давит время, которое собралось здесь в один день и час наперекор всей хронологии.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С КИНОРЕЖИССЕРОМ КАРЕНОМ ШАХНАЗАРОВЫМ

«...Я с большим интересом всегда следил за Леонидом Филатовым, за его работами в театре, в кино. Он всегда вызывал у меня интерес и принадлежал к типу тех актеров, с которыми очень хотелось бы поработать, но у меня не было случая пригласить его до фильма „Город Зеро“. В этой картине возникло желание поработать вместе. Я думал, что роль инженера Варакина, когда приглашал Филатова, может быть для него интересна, хотя у меня было много опасений, связанных с тем, что у Леонида выработался стереотип яркого, неординарного героя, а инженер Варакин — самый что ни на есть обычный: „стертый“, незаметный персонаж... До этой работы я не был близко знаком с Леонидом, сейчас я благодарен судьбе, что она свела нас... С ним необычайно легко работать. С большими артистами всегда легко работать. Филатов — человек чрезвычайно творческий, эмоциональный... Во время работы я для себя не разделяю профессиональные и человеческие качества артиста. В кино ты встречаешься с человеком на длительный срок и для тебя важны все его качества, которые аккумулируются в процессе работы и в конечном счете влияют на картину. На съемках мы с Леонидом как-то очень близко общались. Меня он просто обаял. Это удивительно тонкий, интеллигентный человек. Я открыл его для себя и нахожусь под большим впечатлением нашего с ним общения...

— Ваше мнение о театральных работах Леонида?

— ...Я видел его в театре в основном в 70-е годы. Леня еще был в тени более старших и знаменитых артистов. Работы в театре были не те, по которым его можно было как-то отметить, выделить... Потом я отошел от Театра на Таганке... Я хорошо запомнил Леонида по его телевизионным работам. Он писал сценарии для телеспектаклей и играл в них. Думаю, не я один заметил его именно тогда. Он был очень интересен в этом телевизионном сериале, как бы принес героя на экран. Вообще, что такое Филатов как явление, с чем связана его действительно очень большая популярность? Он несет в себе определенный тип героя, который нужен сегодняшнему дню, который совпадает с желанием зрителя видеть, иметь такого героя. Это появилось в телеработах и развилось в дальнейшем творчестве...

— Какая работа в кино Филатова, по вашему мнению, наиболее полно раскрыла его возможности?

— Я думаю, у Леонида не было еще работы, которая в полной мере раскрыла бы его возможности даже на 50 процентов... Он несет в себе гораздо больше, чем заложено в драматургии тех ролей, которые он играл и играет... Беда такого класса артистов, что они иногда до конца дней своих не могут себя реализовать, найти такой материал, который наиболее полно их раскроет. Хотя это их не ущемляет, они несут в себе образ времени, и многие из них, в том числе и Филатов, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, в основном сделали свое дело... Я думаю, Леонид потому так энергично параллельно с кино и театром работает в литературе, что его личные возможности во многом еще не реализованы. Эта потребность писать — от недосказанности. Творческий потенциал Филатова очень высок, и в существующих рамках ему тесно. Леониду нужны другие формы, он желает другого выхода, в котором он также необычайно талантлив. На мой взгляд, у него хорошо получается писать, а не только играть.

— Вы принадлежите к молодым режиссерам нашего кинематографа, Леонид же сформировался в 60-е годы. Есть ли в связи с этим какие-то трудности в совместной работе?

— Сегодня, безусловно, кино другое, чем в 70-е годы. Это не значит, что я как режиссер жил вне существующих традиций. Просто сегодня уже другое время. Леонид в большей степени принадлежит 60-м годам, но он необычайно гибок, способен воспринимать современные тенденции в искусстве и в жизни... Это во многом рождается и от актерской профессии, когда в какой-то момент ты должен сыграть то, что не совпадает с твоей личностью. Лицедейство в хорошем смысле слова.

— Чем для вас является актер, какую роль вы отводите ему в процессе создания фильма?

— Для меня актер в значительной степени соавтор. Я выбираю актера в момент утверждения его на роль. Как только он утвержден, я подчиняюсь артисту, как и он мне. В чем-то подстраиваюсь под его индивидуальность. Артист — живой организм, он всегда богаче любых схем, которые ты можешь умозрительно придумать... Я никогда не знаю, как я буду снимать сцену, пока вместе с актерами не выйду на съемочную площадку и не увижу все своими глазами. Важен «живой» момент в работе. Я жду от актера всегда прибавления в работе и стараюсь «вытащить» из него как можно больше из того, что может он нового привнести в фильм. В чем прелесть работы с большими мастерами, к которым относится Леонид? Они понимают тебя с полуслова. Удивительная чуткость, интуиция. Им не нужно много слов о роли, показов. Они очень конкретны в работе.

— Влияет ли количество дублей на игру Филатова, на конечный результат, который мы видим уже на экране?

— Актер всегда работает лучше первые два дубля, в том числе и Леонид«.

...«Город Зеро»... Город ноль. Что значит — ноль? Пустота? Точка отсчета или, может быть, начало, а может, и конец? То и другое. Как белый цвет, который впитывает в себя все цвета и становится началом начал. А может быть, это что-то вроде детства человека. Как осмыслить детство, как осмыслить свое начало? Сложно. Можно вернуться к нему, вернуться в зрелости. «Где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему (детству)»,—писала Анна Ахматова. Что есть магическое в начале? Что заставляет нас возвращаться...

В перерывах между съемками мне предстоит разговор с Леонидом Филатовым на трудную тему—его детство и юность. В него надо вернуться, как в историю своего поколения... Вспоминать о детстве сложно. Оно предстает перед нами в ускользающих образах-настроениях. Иногда помнишь совсем не главное, казалось бы мелочи, которые видишь отчетливо, почти до физического ощущения места и времени. Самое обидное, что воспоминания о детстве, материализуясь в словах, теряют, к сожалению, всю поэтичность невысказанности, делаются незначительными, сентиментально-грустными пустяками, которых порой стесняются. Так значительны эти воспоминания в душе каждого взрослого, пока не переходят границы реальности слов. Филатов вспоминает свое детство и юность без стройной хронологии, избирательно: где факт, где образ, где ощущение... Образ детства и города, в котором жил, слились воедино.

Родился Леонид в Рождество, в 1946 году, в городе Казани. Отец был геологом. Семья кочевала из города в город, вскоре после рождения Леонида—опять переезд. Собственно, с города Ашхабада и начинается памятливая жизнь Леонида. Здесь он пошел в первый класс, здесь же и окончил школу-одиннадцатилетку. Надо учитывать тогдашний нравственный климат, социальный срез южного города, такого, как Ашхабад, удаленного от всех транзитов. Своеобразный Вавилон—там жили турки, армяне, азербайджанцы, русские. Город благодаря своей близости к границе был достаточно «снабжен» уголовными элементами. Его атмосфера не могла не сказаться на жизни Леонида. Он жил около нового университета, но ходил лупить «представителей» старого университета. Это были не какие-то банды, а просто, как часто бывает в 16-17 лет, кто-то кого-то где-то обидел и шли защищать. В то же время Леонид со школьными друзьями увлеченно ставил спектакли в школе, репетировал, писал стихи. Создавался двойственный мир, который казался ему тогда вполне органичным. Сейчас, вспоминая то время, он не может понять, как могли уживаться вместе участие в каких-то драках, никчемная, глупая жизнь и увлечение поэзией,—уже тогда он «терся» при газете, делал переводы, публиковался.

ГЁЗЫ

Слышите «охи»? Слышите «ахи»?

Это для гёзов строятся плахи.

Солнце лучом нам прощальным машет,

Стонет земля похоронным маршем.

Эй, не робейте!

Пойте и пейте!

Не умереть после смерти сумейте!

Нашим грехам индульгенций не хватит,

Гёз за прожитое жизнью заплатит.

Эй, голенастый В робе цветастой!

Выпей ты с нами! Выпей за нас ты!

Кружится все разноцветной мозаикой;

Море в неводе солнечных зайчиков,

Солнце, земля и небо, за руки

Взявшись, крутятся в пестрой мозаике.

Солнце в бокалы

Луч свой макало,

Пенилось солнце в прозрачных бокалах.

Пенилось, билось, бурлило игриво,

Словно шипучее золото пива,

Пенилось весело, пенилось грозно.

Грозно, как кровь неотмщенного гёза.

Эй, не робейте!

Пойте и пейте!

Не умереть после смерти сумейте!

Хотел ли он быть в то время актером? Нет. Собирался стать кем угодно, только не актером. Однако уже были сыграны первые роли в школьных спектаклях. Началось все с исполнения одного из героев, теперь уже трудно восстановить кого именно, в спектакле «Кошкин дом». Потом роль Тома Сойера. Сопутствующий образ тех дней — мама, которая прячется за колонной и плачет, когда видит своего сына на школьной сцене. Мама Леонида расскажет, что Леонид учился хорошо, любил рисовать иллюстрации к маленьким книжечкам, которые сам писал и раздавал ребятам во дворе.

Он научился читать, когда тихо сидел рядом с соседом-школьником и смотрел, как тот делает уроки. В детстве Леонида, как, наверное, во всяком другом, есть и случайное, и закономерное. Он попал в хорошую школу, к хорошим учителям, в газету, в драмкружок. Его окружал мир интеллигентной провинции с ее цельностью, а главное, с ценностями. Все это привило вкус к особому душевному состоянию — к творчеству.

50-е годы — время, когда родители больше доверяли школе, искренне верили в учителя как первого и главного воспитателя. Не было телевизоров в каждом доме, избытка информации. Дети росли более самостоятельными и, видимо, более ответственными. Юность этих детей приходится на 60-е годы. Послевоенное поколение... Что суждено было им сделать? Сейчас им за сорок. Это расцвет и зрелость, а может, усталость, измотанность временем и невозможностью себя реализовать...

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД

И ветка в темноте хрустит

и гнется,

И громоздятся сонные грачи,

И разом все невидимые

гнезда

Тревожно зажигаются в ночи.

Чердачный кот неряшлив

и печален,

С усталой морды стряхивает

сны,

Бредет смешной и

маленький, как Чаплин,

В индустриальном грохоте весны...

Лет с пятнадцати Леонид довольно регулярно печатался в местной газете «Комсомолец Туркменистана» без всяких снисходительных рубрик «стихи молодых» или «дебют».

Вот как об этом вспоминает мама Леонида Клавдия Николаевна:

«Первое опубликованное Ленино стихотворение „Колино признание“ именно в этой газете. Когда он увидел, что его стихи напечатали, ну неимоверная радость была. А потом он получил вдруг гонорар. И этот гонорар настолько его поразил, настолько это было неожиданно — и для всех нас, для всей семьи... но он пытался как-то использовать эти деньги для всех нас. Мне он подарил духи, моему брату Юре подарил несколько билетов в театр, себе купил билеты в кино, а бабушку спрашивал: „Бабуся, тебе нужны деньги?“.

Она сказала: «Конечно нужны, ну как же не нужны?»

Вот остаток этого гонорара он дал бабушке на хозяйственные расходы.

Чуть позже, в 17-18 лет, занялся переводами, но в основном писал собственные стихи. С поэзией связано все его детство и юность. В газету, которая во многом определила его судьбу, Леонид попал почти случайно. Как часто бывает в таких случаях, мама, собирающая все тетради со стихами сына, решилась их показать поэту Юрию Рябинину, который работал в местной газете. С этим человеком Леонида свяжет дружба на долгие годы. В то время Филатов писал басни, по его мнению, «чудовищные по своей направленности и лишенные хотя бы грамма таланта...». «Меня извиняло только то, что все-таки я учился в 4-м классе», — вспоминает он. Однако, в отличие от Леонида, Юрий Рябинин увидел в этих баснях проявление таланта, и вот появились на страницах газеты две басни ученика 5-го класса. Конечно же, это событие было гордостью мамы и, по мнению Леонида, «мощная стимуляция его графомании». Вот одна из басен, удивительно впитавшая в себя установки тех лет, которые воспринимаются теперь как пародия. Когда Леонид читает свои басни, он не может удержаться от смеха.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И КОЛИНО ПРИЗВАНИЕ (басня)

Мама папе говорит:

«Коле путь везде открыт!

Пусть актером Коля будет,

Через сцену выйдет в люди!

А потом, быть может скоро,

Станет кинорежиссером.

Я заметила давно:

Часто ходит он в кино!»

Отвечает папа: «Коле

Нужно быть в авиашколе.

Пусть помажет руки в масле...»

Мама крикнула: «Ужасно!

Алексей! Ведь это вроде

Как работать на заводе!»

Тут вмешалась тетя Тома:

«Коля будет агрономом!»

«Не болтайте, право, что ли!

Будет шофером наш Коля!

Станет ездить на «Победах»...

Вдруг на эти крики деда

Бабушка, присеменила:.

«Коля-шофер? Вот чудило!

Не согласна нипочем!

Станет Коленька врачом!»

Не знаю, чем кончилось это собрание,

Быть может, доныне идет пререкание...

Одно лишь могу вам сказать .» пока:

Я этого Колю видал у станка.

ученик 5 класса

Ашхабадской школы № 6.

Нашу беседу прерывает очередная подготовка к съемкам, на которых Леонид четок, собран, я бы сказала, предельно дисциплинирован. Он не опаздывает на съемочную площадку, его не приходится искать по коридорам студии. Слова Карена Шахназарова «с ним удивительно легко работать» в первую очередь относятся к одаренности, профессионализму артиста и, конечно же, к его необычайной собранности на съемках. Роль инженера Варакина Леонид играет почти без грима: чуть припудрили лицо, чтобы не блестело под юпитерами, капнули в глаза какую-то гадость, говоря, что это необходимо,—вот и весь грим. Суета съемок для Леонида—состояние наивысшего комфорта, хотя он ужасно устал, плохо себя чувствует, но именно на съемках, в работе испытывает чувство равновесия. Истинный покой, без суеты, без бесконечного процесса творчества, поиска, для него был бы просто адом, непреодолимым испытанием...

Разговор о детстве продолжается. «...В фильме „Грачи“, — говорит Леонид, — есть такая сцена, где упоминается Эдик Хачатуров. Тогда ты поймешь, как говорят в Ашхабаде. Медленно... не то чтобы агрессивно, нет. Именно юг, юг русскоязычный, он говорит на странном жаргоне. Не поймешь, что за акцент, то ли армянский, то ли туркменский... В городе существовало братство, никаких национальных проблем я не видел, не чувствовал...».

Люди, которые окружали Леонида в газете, куда он ходил почти каждый день, были для него больше чем воспитателями, они были — друзьями. «...Юрий Рябинин, который даже и не знал, какого класса он поэт на сегодняшний день, — вспоминает Леонид, — человек откуда-то из России, занимался переводами, выпустил несколько книжек своих стихов. В 70-е годы Юра трагически погиб... Потом погиб Олег Калмыков—замечательнейший человек, книгочей невероятный... Образованности такой, какой только может быть интеллигент настоящей провинции. Совсем еще молодым человеком он был проректором Туркменского университета. Несчастный случай — и его не стало... Мой поэтический учитель Эдик Скляр отличался удивительным литературным вкусом. Маленький, блондинистый, синеглазый человек. Похоронил свою молодую жену и не смог этого перенести..,. Страшные истории, но при всем при том — это люди моего детства, очень много сделавшие для меня...

В газете я понял, что самые бескорыстные люди — это, конечно, провинциальные газетчики, и особенно южные. Там одна ковбоечка, одни сандалии чудовищного канареечного цвета и остальное неважно, человек шлепает в этом года три-четыре. Поэтому любые малые деньги, 20-30 рублей за какую-то публикацию, за подборку стихов, тратились на пиво с друзьями. Я не видел, чтобы кто-то особо пьянствовал из газетчиков. Пили пиво... Жара чудовищная. К пиву — либо подсоленный горошек, либо еще какая-нибудь ерунда, либо горячие манты. И пиво, пиво, пиво... Вот за пивом бесконечные разговоры только о поэзии, о кино, о том, что в Москве. Бесконечные прожекты. Кто-то пишет повесть, кто-то пишет рассказ. Этот рассказ не пропустили, и так далее... Собственно, воспитывался я этими бескорыстными людьми, в общем нищими с точки зрения финансов, но замечательными товарищами. Казалось бы, чего им водиться с пацаном, я даже по возрасту им не подходил. Это время надолго осталось в моей памяти... Так что вот что такое город Ашхабад...».

Сразу после выпускного бала Леонид выехал в Москву с целой группой своих товарищей. Почти все собирались поступать в гуманитарные вузы. Леонид мечтал о режиссерском факультете ВГИКа, но, правда, режиссуру Леня представлял себе чисто умозрительно: это как бы какой-то «главный, мужского облика человек, который ставит кино». К экзаменам Леонид подготовил прозаический отрывок, а также стихи, которые сочинил сам, и решил прочитать их под другой фамилией. Вместо басни использовал случайно купленную в Москве книжечку Феликса Кривина. Таким образом подготовка была завершена для поступления на режиссерский факультет. До экзаменов оставалось еще полтора месяца, а деньги, выделенные мамой, уже были на исходе, к тому же для поступления на режиссерский факультет ВГИКа, как оказалось, необходимо было иметь трудовой стаж, которого у него не было, и еще нужна была режиссерская разработка, о необходимости которой он тоже не подозревал. Ребята, приехавшие вместе с Леонидом в Москву, звали его поступать вместе с ними в театральное училище. Леонид решил попробовать. Юные максималисты быстро определили, что самое лучшее училище — это, конечно же, Щукинское, там учатся Никита Михалков, Настя Вертинская, что было определяющим моментом, и всем гуртом повалили в Щукинское училище.

В это время в Москве проходил кинофестиваль, на который Леонид ходил каждый день и благодаря которому экзамены в училище прошли как бы между прочим. Так складывалось, что Леонид приходил на приемные экзамены ближе к вечеру, когда все апокалиптические картины дня уже были на исходе, народ расходился. Около дверей толпилось каких-нибудь тридцать — сорок человек. Комиссия прослушивала Леонида и предлагала ему прийти на следующий день к вечеру. «Если бы я хоть раз пришел утром, — вспоминает Леонид, — возможно, моя впечатлительная натура была бы смущена и вряд ли бы я пришел на следующий экзамен. А так у меня был совершенный покой и провинциальная наглость. Я считал, что все идет как надо». Так, посещая параллельно кинофестиваль, проходит Леонид тур за туром все вступительные экзамены и, единственный из всей компании, поступает в училище. Судьбу решил не искушать и остаться в театральном, а в город Ашхабад маме полетела телеграмма о том, что он принят на актерский.

В Москве — лето, стоит жара, прямо пекло. В павильонах «Мосфильма» прохладно. Леонида зовут на съемочную площадку. Опять погружаемся в загадочный мир фильма «Город Зеро». То снимают массовку —легионеров, то пионеров, то ветеранов, то не так вымыли полы в павильоне, то партнер по роли перепутал текст, то одно, то другое. Леонид хоть и звезда советского экрана, но умеет терпеливо ждать своей очереди. Пока его готовят к дублю, читаю сценарий будущего фильма, начало которого простое и ясное: «Железнодорожная станция. Раннее утро. Из поезда вышел мужчина с чемоданчиком в руке, лет 45-ти, невысокого роста, довольно крепкого сложения...»1. Даже внешне крепыш-инженер не вяжется с нервным, импульсивным обликом Леонида Филатова.

«С одной стороны, мне нужен был очень обычный, стертый персонаж, — расскажет несколько позднее Карен Шахназаров, — но с другой, в кинематографе есть своя тайна: тебе нужен неприметный человек, ты берешь такого, как бы выполняя задачу своего замысла, но он настолько неприметен, что получается обратный эффект. Зритель теряет интерес к герою, который просто не в состоянии удержать его внимание в течение полутора часов, и ты губишь свой замысел. Надо точно найти артиста, именно крупная актерская личность может сыграть неприметного человека!»

Традиционно начало фильма: завод, командировка героя за недостающими запчастями. На этот раз сложности с задней стенкой кондиционера. Рождается конфликт до боли знакомый: дадут не дадут герою необходимые детали для его завода. Судя по всему, нас ожидает фильм на производственную тематику с элементами лирики, но неожиданность: секретарь директора завода сидит за своим рабочим столом абсолютно голая! Герой удивлен, удивлен и зритель. Невольно вспоминается рассказ Теффи, где юная писательница для шарма, которого от нее требовал незадачливый издатель, сделала всех своих героев голыми, чтобы привлечь внимание читателя. Может, и здесь такая же попытка, все-таки как-то легче пойдут вопросы производства, если кто-то голый. И вот герой Филатова, традиционный как сама традиционность, с портфелем, в сером плаще, с унылой физиономией идет обедать в ресторан, и опять неожиданность: ему приносят на десерт его же собственную голову в виде торта...

Что происходит на экране? Абсурд... Гротеск... Авангард... Эксперимент... В какой-то мере всего понемногу. Можно спорить, что удалось или не удалось в фильме, но бесспорно: фильм — талантливая, оригинальная попытка осмысления истории нашего общества, времени сегодняшнего и вчерашнего. Язык фильма необычайно современен, и не в смысле ежеминутной моды, а в самом широком — искусстве XX века, интересны временные, пространственные построения в фильме, которые не самоцель, а принцип видения, размышления, разговора...

Роль Филатова в фильме «Город Зеро» — одна из последних работ актера в кино. Леониду интересен был сценарий «Города Зеро» и необычайный подход к осмыслению истории, хотя он заранее знал, что роль Варакина для актера невыигрышная, знаковая, статичная, в ней нет особого психологизма, который и не требуется для этого фильма. Варакин, в отличие от предшествующих работ актера, лишен острой индивидуальности, личностного начала, он своеобразный антипод героев Филатова.

Варакин — обычный, рядовой человек, живущий по принципу «не высовывайся». Он — не плохой и не хороший, он — никакой, а профессия у него — инженер, что стало своеобразным стертым признаком принадлежности мужчин к некоторым техническим делам. Он не привык что-либо выбирать, решать, быть сопричастным. И вдруг столько свалилось на него сразу. Варакина втягивают во все новые и новые, непонятные ему и навязанные человеческие связи и события: то он чей-то сын, то он присутствует при странном убийстве... Вот уж поистине все в мире оказывается взаимосвязанным. И в истории тоже: если бабочку прихлопнули на заре человечества, то мы сегодня не досчитываемся слона, а если нас долго держали в страхе и лучших из нас уничтожили, то сегодня наши герои — инженеры Варакины. Горькая ирония, гротеск происходящего заложен во всем: в сюжете, в китчевой стилистике фильма, в образе Варакина, в манере игры актеров... Герой охвачен единственным желанием — бежать в конкретный мир из города, в котором его с кем-то перепутали, не за того приняли. Но как сбежать от времени, как сбежать от своей истории, которая мстит за непричастность, за инертность и незнание...

«Вы никогда не уедете из нашего города», — скажет Варакину маленький мальчик, сын обычного электрика, в чьем доме остановился Варакин на ночлег. «Вы никогда не уедете отсюда, — повторит мальчик, — и будете похоронены на городском кладбище». Есть от чего похолодеть. И героя Филатова охватывает ужас, который усугубляется обыденностью всего происходящего. Весь фильм пронизан гофмановской чертовщиной, когда одно и то же событие реально и ирреально, когда охватывает ужас в момент проникновения в особую тайну связи времен и событий. Филатов прекрасно перелает то чувство «жути». Герою и шелохнуться-то лишний раз страшно. Он застывает, пораженный внезапным открытием, как это было перед портретом Патрика Дювалье, основоположника города Зеро, о чьей исторической миссии не подозревают случайные хозяева портрета.

В эпизоде, когда герой смотрит на портрет Патрика, во взгляде актера возникает глубокая, пронзительная мысль— как все взаимосвязано!.. Как, казалось бы, миф, ирреальность, то, во что ты не верил, приобретает реальные черты. Переворачивается твое сознание. Однако двойственность, многомерность происходящего, то, что прекрасно чувствовал и играл Филатов, не всегда подкреплялось в полной мере всеми остальными компонентами фильма. Исчезала легкость игры в условном мире, который рассыпался, так как не выдерживалась стилистика, вернее, не была найдена создателями фильма. Это приводило к неточности в ощущении и понимании времени, а порой к тому, что не прочитывалось задуманное авторами. Редко происходило чудо попадания в цель. Исчезала многомерность события. Роль Варакина, как и все остальное, делалась мельче. История в фильме подастся как китч, поэтому авторами используются самый стереотипные, примитивные знаки времени. В городе Зеро есть большой краеведческий музей, но и сам город-своеобразный музей, где, как в Ноевом ковчеге, «каждой твари по паре» и где экспонируются определенные модели человеческих отношений. И вот когда все герои фильма, обитатели Ыоева ковчега, идут к дубу-символу власти, под которым сидел когда-то сам Дмитрий Донской (дуб этот, правда, давно сгнил, хоть и находился с 1917 года под охраной государства), в этот момент Варакин пытается бежать из города в очередной раз... Замкнутый круг истории: нельзя сбежать от себя, от действительности. Символичен финал фильма. Побег героя кончается тем, что он плывет в лодке без весел. Лодка без весел—известный символ восточной культуры, где человека определяет мир, природа, история, а действия героя — вторичные производные. Весла ему не нужны, его путь определяет течение. Этот символ использован в фильме, скорее, как невозможность физическим, материальным путем покинуть духовное пространство времени и истории... «Течение выносит лодку на середину реки. Варакин ложится на дно и, заложив руки за голову, смотрит в высокое хрустально-голубое небо»1.

«Есть в жизни всех людей порядок некий, что прошлых лет природу раскрывает. Поняв его, предсказывать возможно с известной точностью грядущий ход событий, что еще не родились...». Герой Филатова должен обрести время, утраченное время сна, прозябания. Вернее, время должно начать свой отсчет после духовного пробуждения героя. Филатов и его герой Варакин не просто ровесники, они —люди одного поколения. И, конечно же, Филатову был интересен взгляд со стороны на свое время.

На юность актера и его героя выпали 60-е годы. Время, которое сейчас романтизируется. Однако страшное наследие 30-х годов сохранилось и в эти годы свободы и новых планов. В 1956 году был осужден культ личности. Однако что-то, тогда пошатнувшись, все же обрело равновесие и силу к концу 60-х годов. Это «что-то» было вечной нашей раздвоенностью, ложью самим себе, так как состояние полуправды сохранилось, страх присутствовал, отношение к человеку как к «винтику» оставалось. Мы были поглощены технической гигантоманией, ждали начала коммунистического общества, которое нам обещали в ближайшее время. Во всех концах страны сеяли кукурузу и внушали себе, что стране нужна именно она. Наши внушения с сомнениями в душе и порождали ложь. 70-е годы были логикой развития нашего отношения к себе, к миру. Мы их допустили, так как носили их в себе. Интересна в фильме судьба первых исполнителей рок-н-ролла. Этот невинный танец сломал жизнь множеству людей, привел к драматическому концу даже в то время, когда они уже стали героями дня, а запрещенный рок-н-ролл-любимым танцем в городе.

Постоянное состояние двоемыслия породило особый язык в искусстве и в жизни. Анатолий Найман, работавший над переводами с Анной Ахматовой, очень точно заметил:

«Что касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком, а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле: „мальки“ означали молодежь, „сети“-цензуру. Это был символизм наоборот...»1.

Немыслимый, казуистический язык! За него мы прятались, считая, что сохраняем себя и постигаем высший смысл.

Тем временем мы теряли себя. Наши мысли и действия расходились, опять рождался страх, мы впадали в безвременье, потому что связь времен — ощущение себя в истории — требовала согласованности действий и мыслей. Безвременье привело к тому, что так ярко прозвучало в фильме: потеря традиций и глубинного многомерного осмысления событий истории; к вырождению, к стереотипным, примитивным представлениям, к тому китчу, в котором и проходит перед нами история на экране.

Выйти из безвременья может духовно сильный человек, имеющий нравственные ценности. Сможет ли это сделать Варакин? Сможет ли это сделать послевоенное поколение?

КЮХЕЛЬБЕКЕР

Ему какой уж месяц нет письма,

А он меж тем не ленится и пишет.

Что ж сообщить?.. Здоровьем он не пышет,

И это огорчительно весьма.

Он занемог и кашлял целый год,—

Хвала его тобольской Дульцинее,—

Он мог бы захворать еще сильнее,

Когда б не своевременный уход.

Но что он о себе да о себе,

Унылый пимен собственных болезней!

Куда важней спросить, — да и полезней! —

Что слышно у собратьев по судьбе!

Как друг наш N.?.. Прощен ли за стихи?..

Он числился у нас в дантонах с детства!..

(N. поступил на службу в министерство,

Публично осудив свои грехи.)

Как буйный R.?.. Все так же рвется в бой?..

О, этого не сломит наказанье!

(R. служит губернатором в Казани,

Вполне довольный жизнью и собой.)

А как там К.?.. Все ходит под мечом?..

Мне помнится, он был на поселенье!..

(К. взят на службу в Третье отделенье

Простым филером. То бишь стукачом.)

Как вам не позавидовать, друзья,

Вы пестуете новую идею.

Тиран приговорен. Ужо злодею!

Зачеркнуто. Про то писать нельзя.

Однако же ему не по себе,

В нем тоже, братцы, кровь, а не водица,

Он тоже мог бы чем-то пригодиться,

Коль скоро речь заходит о борьбе!

Таких, как он, в России не милъен,

И что же в том, что он немного болен?

В капризах тела, верно, он не волен,

Но дух его по-прежнему силен.

Он пишет им, не чуя между тем,

Что век устал болтать на эту тему.

Нет добровольцев бить башкой о стену,

Чтоб лишний раз проверить крепость стен.

Все счастливы, что кончилась гроза!..

...А он, забытый всеми, ждет ответа,

Тараща в ночь отвыкшие от света

Безумные навыкате глаза...

«Время, когда я учился в Щукинском, было очень интересным. Мы ставили все — от Солженицына, Шукшина до Дюрренматта, Ануйя»,—вспоминает Леонид. Годы действительно были удивительно свободные, творческие. Это было особое время подъема в искусстве. Казалось, что многое уже можно, что будет еще лучше.

Шестидесятые годы запомнились и мне, коренной москвичке, своим особым неповторимым настроением. Помню длинные, бесконечные коридоры коммунальной квартиры в доме на проезде Серова, называемой в то время «коридорной системой». Она напоминала абсурдный город из произведений Кафки, в котором посторонний человек будет долго блуждать по кругу, не находя выхода, что бывало довольно часто. На огромной кухне столов сорок, и, конечно же, как у В. Высоцкого, «на тридцать восемь комнатов всего одна уборная», которая к тому же еще запиралась большим чугунным ключом от посторонних, так как вход в квартиру был всегда открыт. И в этих, казалось бы, нечеловеческих условиях жила старая Москва, причем жила полно, как-то особенно душевно и наивно. Все читали стихи, пели, сами сочиняли песни, увлекались Б. Окуджавой, джазом, роком, который тогда сильно отличался от нынешнего, в нем было больше юмора, иронии, гротеска... 60-е годы — золотое время в нашем искусстве. Мы научились думать, спорить... И, что, наверное, самое главное, чувствуя дыхание свободы, только учились говорить...

Из интервью с Владимиром Качаном (март 2000 года)

— Ни для кого не секрет, что львиное большинство песен слагается по принципу «раз дощечка, два дощечка — будет лесенка, раз словечко, два словечко — будет песенка». Я не хочу никоим образом обидеть хорошего поэта Юрия Энтина, сочинившего эти бессмертные строки, но тем не менее он как бы подытожил принцип действия поэтов-песенников, которые слагают по этому принципу хиты сезонов. Ведь мы очень часто встречаем подобный текст «лучшая подруга-лучшая подруга — что-то ты наделала, лучшая подруга, лучшая подруга — что тебе я сделала» т.е. рифма «сделала-наделала» это «как какала-накакала»... Или когда известный петербургский певец поет лирическую песню, как водится, об ушедшей любви и там встречаются слова « давно друг друга простя, сто лет спустя» мы даже не задумываемся, что правильно это «простив», но тогда рифма потребовала бы «спустив», а это уже песня несколько про другое. И поэтому говоря о Лене Филатове как не только о друге, а моем первом и основном соавторе по песням, нельзя не отметить, что он от этого принципа куда как далеко ушел. Его стихи — это не песенные тексты и песни-стихи. Это осмысленная поэзия, которая имеет прямое отношение к чувству и уму. Вот, и я вспоминаю... вспоминаю наш первый опыт в общежитии в этом смысле. Там словно получилось как-то, словно судьбы распорядилась так, что мы оказались вместе в одной комнате в общежитии. Мало того, что на одном курсе актерского факультета Театрального училища имени Щукина, но нас еще поселили в одной комнате, номер 39. И я еще тогда не подозревал, что умею сочинять мелодии — меня научил играть на гитаре старшекурсник Виталий Шаповалов, ныне артист театра на Таганке, среди своих «Шопен». И вот сама собой как бы получилась первая песня...

И первая песня, естественно, о какой-то неудавшейся любви. В 18-19 лет — это понятно. Это у всех какие-то любовные драмы в это время. И мы сочиняем песню «Ночи зимние»... Первая наша песня и какой-то студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития. Потом к нам начинают приходить однокурсники, соседи по этажу, все со своими напитками, все хотят послушать эту песню. Мы понимаем, что это ошеломляющий успех, популярность этой вещицы обусловлен не ее качеством, а тем, что у всех в той или иной степени была какая-то любовная драма или какая-то история любовная не совсем получившаяся. И «Ночи зимние» попадали в резонанс с настроением большинства. Окрыленные этим первым успехом, мы продолжали сочинять дальше. Каждую ночь или стихи или песню. В сигаретном чаду, куря через каждые пять минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, т.е. в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает — он сочиняет новые стихи или новую песню. Я сижу рядом, жду, не заглядываю через плечо — нельзя, табу, жду, когда он закончит, когда я возьму гитару, гитара уже без чехла, лежит тоже, ждет, Он закончит и я примусь сочинять мелодию и где-нибудь на кухне часа эдак в три ночи (а в уж 10 утра на следующий день первое занятие), будет премьера песни. Посреди вот этой кухни — окурков, картофельной шелухи Леня сидит и пишет — это надо знать почерк Филатова — каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк — он пишет такими красивыми буковками, что даже жалко зачеркивать, словно это какой-то старинный писарь составляет прошение на какое-то высочайшее имя. Потому что Филатов, так скромно всегда говорит — стишки пишу, стишки.

Вот сегодня читал новое произведение в стихах — пьесу — так, ерунда, чепуха какая-то. Мы с вами закроем глаза на эти конвульсии скромности у мастера слова, потому что даже если красавица говорит время от времени окружающим, что она уродина, ей, понимаете ли, это не вредит. Ее начинают возмущенно опровергать не очень умные люди или наоборот с улыбкой смотреть, которые поумнее. Во всяком случае, — пусть будут стишки, если ему так нравится. И вот он пописывает эти стишки, выводит их таким красивым-красивым почерком и мне приходит в голову, что может быть действительно та правда прошения на самое высочайшее имя, чтобы его, как он сам выражается, стишки превратились в стихи — диковинный язык, на котором изъясняется душа. Средство доставки чувства и ума человека человеку. Или еще того больше — хрупкий мост между небом и землей или очередная попытка создателя быть нами услышанным, достучаться до нас, чтобы это превратилось в стихи. Вот он пишет, зачеркивает-перечеркивает, снова опять закуривает, снова пишет, опять закуривает, опять пишет, перечеркивает, опять пишет — в конце концов получается какой-то конечный продукт и тем же вечером, как я уже говорил, этой ночью сочиняется новая песня...

Во время учебы Леонид не переставал писать стихи, выдавая их за чужие произведения. Это стало своеобразной легендой в училище. Все, от педагогов до сокурсников, гадали, кто же действительно это написал. Леонид умело путал карты. Он дошел до такой наглости, что — ладно там популярные Ежи Юрандот или Васко Пратолини — один свой отрывок он выдал за часть из «Процесса» Артура Миллера. Целый час Леонид играл его преподавателям кафедры училища, которая, к чести ее надо сказать, не вся прельстилась, но кое-кто оплошал. Был сделан даже комплимент такого рода: вот видите, какие надо брать отрывки, тогда и играть сможете, а то наберете черт знает что. Товарищ Леонида, Боря Галкин, не выдержал напряжения тайны и, думая, что делает Леониду приятное, выпалил, что это вовсе не Артур Миллер, а Филатов написал самостоятельно, чем, конечно же, смутил высокого преподавателя. «Это было время вольницы, — вспоминает Леонид, — нас никто никогда не курировал: что мы ставим, откуда отрывок, где он печатался...». Сейчас из того, что Леонид писал в то время, ничего не сохранилось, только в памяти сокурсников — Бори Галкина, Володи Кочана, Нины Руслановой. Леонид писал почти для каждого экзамена по актерскому мастерству 2-3 сценических отрывка. Делал как бы одноактную пьесу, но к этому своему виду творчества относился беспечно, безжалостно уничтожал написанное, так как не считал это фактом литературы, стеснялся, а писал отрывки чисто из актерского эгоизма, подгоняя их под некий характер, человеческий тип. Играть так было легче и интереснее.

В училище он в то время находился мало, в основном ходил на занятия по актерскому мастерству. Художественным руководителем курса, на котором учился Леонид, была В.К.Львова. Однажды из-за прогулов его чуть не исключили из училища, помогла Вера Константиновна, так как считала его способным.

Куда любил Леонид ходить в то время, так это в кино, не пропускал ни одной новой картины, был киноманом. Смотрел послевоенных поляков: «Пассажирка», «Мать Иоанна от ангелов», «Канал», раннего Вайду, который, что бы ни сделал тогда и потом, казался Леониду грандиозным. Юношеская влюбленность... «Тогда меня, — вспоминает Леонид, — впечатляла невероятно вся эта эстетика, — это замечательное черно-белое письмо. Я не мог от него никак отвыкнуть. В цветном кино все время чего-то не хватало, раздражало, казалось глупым и пошлым...».

Из интервью с Михаилом Задорновым (12 декабря 2000 года)

— Нас познакомил с Филатовым, Володя Качан, с которым мы учились еще в Риге и я как бы, прилип сразу к их компании, несмотря на то, что я был инженером. Они приняли меня, потому что все-таки меня очень интересовал театр. Что сказать о Лене? Вокруг него всегда были интересные компании и Леня среди нас, был учителем, который прививал хороший в первую очередь поэтический вкус, во-вторых — Леня рассказывал очень много о фильмах западных, о хороших западных фильмах, а не о таких, которые сегодня как бы выпускает с конвейера Голливуд... Леня являлся определенным эталоном вкуса для нас. Мне тогда очень нравилось, как он легко пишет стихи, он тогда написал несколько сценариев юмористических... Это было очень остроумно... Мы выпивая в пельменной по стакану водки отправлялись я помню с ним обязательно, посмотреть какой-то фильм неореализма. Он знал всех артистов, он знал всех режиссеров... у него были какие-то совершенно уникальные знания в кино. Должен сказать, что сегодня я тоже отношусь к нему, как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить и не хотел бы говорить то, что порою говорится с эстрады. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни — это моя мама и Леня Филатов. Часто так думаешь, интересно, если бы он был в зале, он сказал бы, что это пошлость — то, о чем я рассказал, или нет. Вот таким дорогим человеком для меня всегда был и есть Леня Филатов...

Мы действительно тогда носились по Москве, в поисках интересных фильмов — буквально надо было, выуживать какой-то интересный итальянский фильм, который шел в ДК и был так... завуалирован под некую лекцию. Я недавно ехал к Лене посидеть на кухне, поболтать о сегодняшнем... вообще о сегодняшних настроениях, о том, что творится — и я подумал — как изменилась Москва, она была в нашу пору... Москвой музейной, театральной и музыкальной. А сегодня Москва превратилась в бессовестно красивый город, но стала чужой: она купеческая, финансовая, банковская, политическая. Остались люди, которые ходят в филармонию, в театр, но я в театр уже стал ходить меньше, потому что обязательно тема гомосексуализма есть и я боюсь даже идти смотреть Дядю Ваню, потому что мне неинтересно, если дядя Ваня — гей... Не знаю, мне стало очень грустно, когда я поехал к Лене и вспомнил, как мы болтались по студенческой Москве...

В училище Леонид в основном играл характерные роли, все с увлечением ими занимались, не задумываясь над тем, что характерные роли редко кому удается сыграть. Щукинское училище славилось любовью к подобным ролям.

...«Мы в то время были лишены честолюбия. Нам важен был прежде всего мир училища, что нас именно здесь называют талантливыми, здесь нас ценят... Мнение товарищей было самым важным...».

ОТКРЫТИЕ

Мир, кажется, зачитан и залистан,

А все же молод. Молод все равно!

Еще не раз любой из древних истин

В грядущем стать открытьем суждено.

И смотришь с удивленьем кроманьонца,

И видишь, пораженный новизной,

Какое-то совсем иное солнце,

Иное небо, шар земной...

О, радость первозданных откровений!

О, сложность настоящей простоты!

Мы топим их в пучине чьих-то мнений,

Сомнений и житейской суеты.

Они даются горько и непросто,

Который век завидовать веля

Безвестному Колумбову матросу,

Что первым хрипло выкрикнул: «Земля!»...

«— Что вы понимаете под словом „талант“? — Талант — это то, что от господа Бога, предназначение!.. Есть удивительно талантливые люди, совершенно нераскрывшиеся, всю жизнь прожившие как бы рядом со своим талантом... Очень важно словить Удачу. К одним она приходит поздно, когда они у же слепы и глухи, когда нет сил, здоровья реализовать себя, к другим — когда есть еще. силы работать... В моей жизни было много счастливых встреч с людьми, которые определили судьбу: не будь преподавателя Щукинского училища Альберта Бурова, я не пришел бы в Театр на Таганку; не будь Юрия Любимова, я не узнал бы таких людей, как Борис Можаев, Федор Абрамов, Альфред Шнитке... И, наверное, моя жизнь была бы совсем иной... Не будь работы на телевидении с режиссером Сергеем Евлахишвили, не было бы встречи с Константином Худяковым... Беспрерывная цепочка счастливых встреч, но она стала возможной, потому что я очень много работал, старался, чтобы меня заметили».

Юрия Петровича Любимова в нашей стране не было пять лет, но театр и зритель его ждали, не мог он не приехать. И вот Любимов в Москве, он ставит по контракту «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина. Есть в этом слове «по контракту» что-то щемящее... Какой-то абсурд, нелепость. Любимов, который всей своей душой, талантом, всей жизнью своей боролся с гражданской апатией, рабством мыслей и поступков, который всегда утверждал человеческую личность, стал в силу обстоятельств не нашим гражданином. Чиновники выиграли еще одну дуэль, но лишь в том, что на долгих пять лет лишили зрителя режиссуры Ю.П.Любимова, а театр пережил в своей жизни множество драматических минут и невосполнимых утрат. Мы часто забываем, что театр — это единение людей, не только спектакли, существующие сами по себе, как праздник искусства, но это и будни, с каждодневным, непростым трудом. Театр — единение не только актеров, режиссера, драматурга, художника, композитора, но и зрителя, который включен в театральный организм. Только тогда можно говорить о факте существования театра, когда он имеет свою высшую идею, его формирующую, свой стиль, свое мировоззрение. Театр — это коллектив, но этот коллектив определяет лидер-режиссер. Без Станиславского не было бы МХАТ, без Таирова-Камерного. Мы узнаем театр не столько по актерам и названиям спектаклей, сколько по именам: Мейерхольд, Вахтангов, Товстоногов...

Таганка — это театр Любимова, уйдет его идея, его видение мира, современности — и театра не станет. Не мог этого не понимать Анатолий Васильевич Эфрос, когда писал открытое письмо Ю. Любимову в эмигрантский журнал «Континент», упрекая его в том, что тот хочет погибели своему театру. К сожалению, от 30-х годов нам досталась знаменитая фраза: «Незаменимых нет». За этой фразой страшное пренебрежение к индивидуальности, к личности человека. В наше время надо буквально кричать: «Каждый человек незаменим! Помните это!» Ю. Любимова нельзя заменить потому, что он — Любимов, потому, что он угадал время, когда в 1964 году создал Театр на Таганке...

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С Ю. П. ЛЮБИМОВЫМ

(в беседе с Ю. П. Любимовым участвовал старейший друг Театра на Таганке, член художественного совета театра Михаил Александрович Еремин)

«— Юрий Петрович, помните, как к вам в театр пришел Леонид Филатов?

— Помню. Он играл Актера из пьесы М. Горького «На дне». Мне это понравилось, и я сразу пригласил его работать, но он норовист, характер у него сложный... Мне очень нравится, как Леонид сочиняет пародии, по-моему, он достигает прекрасных по сути вещей, может, проникает через актерский свой дар? Не знаю, что здесь помогает. Он актер умный, с ним приятно беседовать и интересно работать.

— А есть что-нибудь, чего Леониду не хватает как профессионалу?

— Он очень много всего делает, а ему надо сосредоточиться, потому что выпала прекрасная возможность сыграть интересные роли в «Маленьких трагедиях», а он как бы забегался в славе... Звездная болезнь, я считаю, одна из страшных болезней, это как СПИД. Про человека говорят: «Прошел огонь, воду и медные трубы». Огонь и воду многие проходят, а вот «медные трубы» — редко кто. Леонид, надеюсь, пройдет «медные трубы», только, не дай Бог, кто это испытание не выдержит, теряет все. И нет уже ни трубы, ни огня...

— Как вы считаете, реализовались ли возможности артиста в театре?

— Филатов не совсем раскрылся в театре, у него больше возможностей. Если бы сейчас я ставил «Бесов» Ф.М.Достоевского, то Леонид мог бы сыграть Петра Верховенского. Я вижу его развитие в театре. Творческий запас у пего большой, поэтому я дал ему роли в «Маленьких трагедиях» А.С.Пушкина. Рассчитываю, что через характер Леонид сможет очень глубоко эти роли постичь, то есть подойти к тому, как Пушкин эти роли определил: Зависть, Скупость... А иногда Леонид сам виноват, он мог давно играть Мастера. Когда ставился спектакль, он был занят и вводился в спектакль уже без меня. Собираюсь переделывать спектакль и обязательно порепетирую с ним. Леониду в этой роли не хватает булгаковского взгляда на жизнь, где-то — философичности. А во второй части спектакля он должен думать о фразе, которую говорит Воланд: «Здорово его отделали!» У него мало этого чувства, что его сильно отделали дьяволы.

Я считаю, что Леонид очень прилично сыграл в спектакле «Что делать?». В поэтических представлениях он прекрасно чувствует стих, сам пишет, может, поэтому так удалась роль Пушкина в спектакле «Товарищ, верь!». Леонид хорошо работал в спектаклях «Дом на набережной», «Владимир Высоцкий»... Он человек мыслящий, творческий...

— Как вы нашли профессиональную форму актеров театра, когда вернулись?

— Кто-то из них профессионально стал крепче, кто-то погряз в штампах, очень много маньеризма, как на Западе говорят...

— А Леонид?

— Все-таки он живой. Старается понять, что режиссер от него хочет, а в наше время это заслуга, потому что артисты стали мало ценить форму.

— Как вы относитесь к тому, что современные актеры совмещают работу в театре и в кино?

— Для театра, когда актеры много работают на стороне, плохо. Страдают от этого главные режиссеры. Правда, я сейчас гражданин Израиля, гость. Работаю по контракту. Однако такое чувство, что я никуда не уезжал из театра, потому что я двадцать лет его создавал, делал, в театре я знаю все. В стране за пять лет, которые я здесь не был, произошли изменения, много интересного, радующего читаешь в журналах, видишь по телевизору.

— Как вы относитесь к временному уходу Леонида из театра в период вашего отсутствия?

— Мне об этом трудно говорить... Сейчас в театре идут, конечно, смешные споры: кто благороднее — кто остался или кто ушел? Контраргумент тем, кто ушел: «А если б и мы не остались и не сохранили театр, то вам некуда было бы и возвращаться». Мне покойный Анатолий Васильевич Эфрос написал открытое письмо в эмигрантский журнал «Континент», который наша страна не жалует. Журнал предложил мне ответить. Я отказался, так как ответил бы с удовольствием, но в «Советской культуре», в «Литературной газете», там, где знают всю происшедшую историю. Напечатайте оба письма в советском издании, и тогда я отвечу. Главное обвинение Анатолия Васильевича было в том, что я хочу, чтобы театр распался, умер. Однако он, понимая, что я этого хочу, так как мне как художнику обидно, что театр существует без меня, прощает мне это желание. Мне кажется, что некрасиво обвинять другого человека в том, что он хочет зла своему детищу. Почему я, как говорится по-народному, издалека начинаю, потому что вот это и говорит о поступке. Каждый в тот момент совершал свой поступок. Наступает время, когда человек должен что-то решить, вот это и определяет личность...

М.А.ЕРЕМИН: «У покойного Анатолия Васильевича была двойная вина. Когда Юрий Петрович в первый раз уезжал в Италию, Анатолий Васильевич ставил на Таганке „Вишневый сад“ с согласия и по приглашению Любимова. И после этого идти в этот театр... Я до последнего не верил, когда мне говорили, что Эфрос назначен на Таганку. Ребята, которые ушли, поступили благородно, и никаких разговоров на этот счет не может быть среди оставшихся, тем более что все знали обстоятельства травли на расстоянии. И знали, что их обманули...»

Ю.П.ЛЮБИМОВ: «Мне было официально разрешено лечиться. В театр сообщили, что я вернусь через 2-3 месяца, а тем временем уже был назначен Эфрос. Все время шла игра, и, конечно, люди понимали эту игру. Москва знала, что происходит».

Т.В.ВОРОНЕЦКАЯ: «Сейчас во всем обвиняют чиновников. Однако во все времена, даже самые жестокие, человек сам определял свой выбор».

Ю.П.ЛЮБИМОВ: «Одних чиновников нельзя винить. Это не сталинское время, когда грозило что-то страшное в случае отказа. Тем более Анатолий Васильевич сам пережил когда-то трудную ситуацию, когда его выгнали из Театра Ленинского комсомола. Тогда все мы его поддержали, цех поддержал. А после смерти Володи Высоцкого все близкие мне люди видели, что тут со мной творили. Было ясно, что фактически дело идет на уничтожение... Я не хочу быть злым. Думаю, что тут было сильное влияние людей, окружавших Анатолия Васильевича. Он был человек слабый, надломленный чиновниками. Было время, когда они и с ним обращались жестоко... однако потом он имел все, никто его не притеснял...»

— Юрий Петрович, почему вы решили сейчас поставить «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина?

— Сейчас все гонятся за острыми материалами, а надо заниматься искусством. Разве не современен «Живой» —пьеса, которая пролежала двадцать один год? Конечно, спектакли стареют, дряхлеют. Уходит жизнь. Остается одна голая форма. Если есть надежда, что форма совершенна и современна, то надо обновить спектакль... Собственно, так делали и старые мастера. Они возобновляли лучшие свои работы. Конечно, это глупость, что новое — это всегда что-то лучшее. Можно в первый год сделать что-то интересное, а потом десять лет ничего подобного и не суметь сделать, Если удается создать интересное произведение искусства, то его надо беречь, чтобы оно жило дольше...

Я особенно поразился за рубежом. Когда ко мне приходили сотни людей и приносили пожелтевшие программки нашего театра. Как ни парадоксально, но там я ощутил, для скольких людей театр был духовной отдушиной. Я обижался на актеров, что они этого не понимают, вернее, недооценивают, внешне вроде приятно, а внутренне они мало ценили это. Когда появились подряд такие работы, как «Борис Годунов», «Владимир Высоцкий», стало понятно, что театр не успокаивается, а снова обретает силу. Появилась возможность идти дальше, но, конечно же, при доброй воле и самоотверженности актеров. Все время, которое у меня будет, постараюсь отдать театру... Я свои шаги сделал, актеры попросили, я приехал и работаю.

— Какие человеческие качества Леонида Филатова вам импонируют, а какие — нет?

— У него, слава Богу, есть редкое качество — представление о товариществе. А то, что я бы ему не пожелал, — он иногда бывает несдержан и становится экстремичен в каких-то своих соображениях, которые его одолевают. И тогда он считает, что безусловно прав».

Когда говорим о Леониде Филатове, понимаем, что его судьбу определил во многом театр и, конечно же, Юрий Петрович Любимов. Видимо, чтобы понять личность актера, формирование его творчества, надо хотя бы обозначить те актерские проблемы, которые возникали в театре, и понять принципы, определяющие существо Театра на Таганке.

В 1969 году, окончив Щукинское училище, Леонид Филатов пришел «показываться» на Таганку. Его отговаривали, говорили, что этот индустриальный театр не для него, что он нужен там, где мог бы создать роли с тонким психологическим рисунком. А на Таганке—одни горластые! «Там все орут» — так пугали Леонида. Однако было попятно, что Театр на Таганке—это интересно, престижно. Попасть туда и зрителям и артистам было просто невозможно. Там были Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, там была Зинаида Славина, знаменитая по театральной репутации на всю Москву. Там была Алла Демидова, Вениамин Смехов — к тому времени это были уже имена! «В Щукинском училище, — говорит Леонид, — все разговоры были вокруг Таганки: что там делают, кто играет?..» Какие поэты, писатели собирались на Таганке: А.Вознесенский, Б.Ахмадуллина, Е.Евтушенко! Невозможно было не хотеть в этот театр человеку, пишущему стихи, пьесы, пародии, сочинявшему песни.

Первые два года работы в театре не принесли Леониду желанных ролей. Юрий Петрович Любимов давал небольшие роли в спектаклях, а хотелось по нахальству молодому чего-то более значительного. В это время Леонид пишет пьесу «Время благих намерений» для дипломного спектакля Щукинского училища. Играли в спектакле Юра Богатырев, Наташа Варлей, Костя Райкин. Ставил спектакль режиссер Валерий Фокин, который учился на параллельном режиссерском факультете. Аркадий Исаакович Райкин посмотрел спектакль. Пьеса ему понравилась, и он пригласил Филатова на разговор. «В театре я тогда особенно занят не был, — вспоминает Леонид, — Аркадий Исаакович так мило умел разговаривать: „Ленечка, я вам предлагаю в моем театре писать, играть, то есть делать все, что вы хотите. Пожалуйста“. Разговор меня как-то вдохновил». Леонид преодолел этот соблазн, так как понимал что за Таганкой стояло время, определенная идея, режиссура.

К тому же в это время Юрий Петрович Любимов предложил первую крупную работу артисту — роль Автора в спектакле «Что делать?» (1970 г.) по роману Н.Чернышевского.

Спектакли Любимова, как правило, полифоничны. В них сопрягаются разные времена, пространства. Многоголосие, создающее особый временной объем, позволяет рассматривать события, людей в разных временных ракурсах. По этому принципу построен спектакль «Что делать?». Роль Автора в спектакле —своеобразный центр полифонии. Автор в спектакле не простой комментатор событий, к которому часто прибегают из-за просчетов в драматургии, и не попытка изобразить самого Н. Чернышевского. Автор Филатова — обобщенный образ времени, образ «нового типа человека». Ироничность, ум актера, его острое чувство справедливости пригодилось как протест против обывателя, его духовной, умственной ограниченности, которая порождает злобу, зависть, цинизм. Автор Филатова не монологичен, он в постоянном диалоге со временем, со зрителем. В рецензиях на спектакль тех лет писали: «Образ Автора — несомненная удача театра: его драматургия, сценическое решение образа и, наконец, работа Филатова с ее неподдельной искренностью, умом, тактом, чувством меры». Филатов остался в театре.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С КИНОРЕЖИССЕРОМ СЕРГЕЕМ СОЛОВЬЕВЫМ

«...Потом я, как и все мы, „болтался“ в Театре на Таганке. Наблюдал, как Леня медленно не то чтобы входил, „вползал“ на Таганку, очень осторожно, пробиваясь между тогдашними уже мастодонтами: Высоцким, Губенко, Демидовой... Нельзя сказать, что после какой-то роли, сыгранной Филатовым, все ахнули и он встал вровень с Высоцким. Не было такой роли. А была какая-то очень духовная роль в этой компании, которая, в общем-то, не была компанией добряков и не стала бы с любовью пододвигаться при любом натиске извне, а все-таки для Лени раздвинулась и нашла место. Я думаю, что дело тут не в какой-то актерской удаче, а в том, что Леня внес в этот необыкновенный, разнообразный, талантливый спектр личностей, из которых состояла Таганка, свою личностную окраску, такую своеобразную, которую не спутаешь ни с чем, как бы ерническая Таганка. Поскольку Таганка — детище 60-х годов, романтический статус ее создателей и почитателей очень ценился, некий такой романтический либерализм. И вдруг Леня позволяет себе выступать, в общем-то, пародистом романтических постулатов такой Таганки. В том, что его приняли в театре, сказалось здоровье труппы, которая ощутила как необходимость вот эту ерническую краску...

Отношение к Таганке у Леонида бесконечно уважительное. Я бы сказал, что, может быть, самым главным романтиком из таганковцев оказался Леня. Когда настали дни перемены руководства театра и Анатолий Васильевич Эфрос пережил не лучший год с этим театром, как и театр с ним, то огромное количество любимовских романтиков проявили себя вполне разумными и прагматическими существами, которые попытались каким-то образом приспособиться к ситуации. Безумствовало очень мало народу. Самым главным романтичным безумцем был Леня, который на всех углах кричал о случившемся. Можно было подумать, что он внебрачный сын Любимова, а все остальные из детского дома. Леня очень болезненно воспринял случившееся...».

ТАГАНКА-75

(пародия на стихи А. Вознесенского)

Таганка, девочка,

Пижонка, дрянь!..

Что ты наделала,

Ты только глянь!..

О, Апокалипсис

Всея Москвы...

Толпа, оскалившись,

Крушит замки!..

Даешь билетики!..

А им в ответ:

Билетов нетути!

Физкульт-привет!

Такое скопление людей я видел только трижды в жизни: во время студенческих волнений в Гринвич-Виллидж, на фресках Сикейроса и в фильмах Бондарчука.

Лоллобриджидочка,

Чернявый бес,

Вы были в джинсиках,

А стали — без!..

Очкарик в свитере,

Второй Кювье,

О, как вам свистнули

По голове!..

Профессор с Запада,

Заморский гость,

Где ваши запонки,

А также трость?..

Знаменитости стояли в очереди особняком. Банионис кричал: «Я — Гойя!» Ему не верили. Все знали, что Гойя — Я.

Кассирша в ботиках

И в бигуди

Вопит: о Господи,

Не погуби!..

Ату, лабазники,

Ату, рвачи!

Как ваши блайзеры

Трещат в ночи!..

Пусть мир за стеночкой

Ревет в бреду!..

Сижу, застенчивый,

В шестом ряду.

«Я в театре очень мало работал за свою жизнь, —говорит Леонид, — не так много, как мне хотелось бы. Сказать, что у меня были какие-то необыкновенные успехи в театре, наверное, нет. В кино все-таки какие-то истории, типы, судьбы. Однако при всем при том я внутренне больше ощущаю себя театральным человеком, нежели человеком кино. И могу объяснить, почему так: потому, „то я пережил за этот дом что-то и переживаю“.

В театре у Леонида не было больших ролей. То, что он играл в театре, по его мнению, как бы «не принципиально». Роль Автора в спектакле «Что делать?», Неизвестный в спектакле «Дом на набережной», Горацио в «Гамлете», Мастер в «Мастере и Маргарите». Этот список можно продолжить, но в нем не найдется той роли, которая наиболее полно дала бы возможность раскрыться актеру, а его нервной, интеллектуальной, остросовременной натуре как-то обозначить себя, свое время, свое кредо. По мнению Любимова, Филатов не совсем раскрылся в театре. Причин, объясняющих это, много.

«После спектакля „Что делать?“ судьба как бы перестала быть ко мне милостивой,—вспоминает Леонид,—так получалось, что по тем или иным причинам я не мог играть очень интересные роли, которые мне предлагал Юрий Петрович». В «Преступлении и наказании» Леонид не сыграл Раскольникова, так как в это время у него совсем пропал голос и ему делали операцию на голосовых связках. Он не мог работать, хотя очень хотел сыграть Раскольникова. Вслед за этим— «Борис Годунов», роль Самозванца, а Леонид улетает в Колумбию на съемки «Избранных» к режиссеру С. Соловьеву. Играл роль Самозванца Валерий Золотухин, и притом замечательно. Приехать после съемок и сказать: «Дайте мне тоже поучаствовать» как-то неловко и некрасиво, и неизвестно, получилось бы, ведь спектакль уже сыгранный, сложный. От роли Мастера в спектакле «Мастер и Маргарита» Леонид поначалу отказался по принципиальным соображениям, так как считал, что Мастер — это как бы облако духовности, которое нельзя изобразить, или это может только человек, чья судьба как бы ложится на судьбу Мастера, то есть сам Любимов. Сейчас Леониду дали несколько ролей в новом спектакле Ю.Любимова «Маленькие трагедии». Две из них —Сальери и Барон. Зависть и Скупость — назвал их А.С.Пушкин.

Постараемся понять, почему же все-таки так много значит для артиста театр. Одна из причин, которая привлекла в свое время артиста к театру, — люди, которые окружали театр: Федор Абрамов, Борис Можаев, Андрей Вознесенский, Юрий Трифонов. «На разных этапах с театром были связаны разные люди, — говорит Леонид, — у меня с возрастом к ним совершенно разное отношение. Но благодарность моя юношеская все равно по отношению к ним остается, как к людям, которые меня многому научили в искусстве. Конечно, климат в театре не мог не стимулировать что-то писать. Поэтому артисты стали писать — В. Золотухин, А. Демидова, В. Смехов. Я не говорю сейчас о В. Высоцком — это явление автономное. Отчего мы все раскрылись? Театр как бы нас заставлял, вынуждал этим заниматься...». Леониду не важно, играет ли он главную роль или второстепенную, ключ к пониманию этого лежит в его натуре. Для него театр, спектакль — это событие жизни, ему интересно принимать в нем участие. Свои личные, актерские интересы уходят на второй план. Главное — это театр, его идея, в которую ты веришь, живет и развивается. Леониду Филатову свойственна удивительная преданность всему, чем он занимается, полная отдача своему делу. На репетициях он ловит каждое слово режиссера, пытаясь понять его концепцию. Он готов к эксперименту, к поиску. Удивительно молодое, открытое состояние души. Не надо понимать слова «интересно играть» как любовь только лишь к самому процессу. Нет. Для Филатова важен результат, но не столько его личный, сколько само произведение в целом. Отсюда особое понимание роли театра в его жизни, в его судьбе. Это как бы «его дело», которому он преданно служит вот уже двадцать лет. И, конечно же, в театре Леонид совершенствует мастерство, профессионализм; постоянная школа, тренинг.

«Я понял, насколько мне дорог театр, все накопления мои профессиональные связаны с этим домом. Копил я их здесь все, а тратил-то я их в кино. Здесь учился, как бы добирал что-то важное, и люди, которые окружали этот дом, воспитывали меня. А кино... как бы больше грабило. Театр — это где ты живешь, куда все свои болячки тащишь, где с живыми людьми общаешься, где можешь проверить себя, кто ты есть. И накопления все — театр. Театр воспитывает актера, а в кино некогда, пришел — перед тобой камера. Либо ты ас, либо ты — никто, с тобой возиться не будут».

Эти слова артиста перекликаются со словами Юрия Петровича Любимова, сказанными в интервью для журнала «Театр» еще в 1965 году.

«О каком актере мечтаю? О таком, который воспитывался бы у нас в театре. Вернее, я мечтаю, чтоб наш театр оказался способным всерьез воспитывать актеров»1. Как же воспитывается актер?

В статье «Скрипка Мастера» Вениамин Смехов говорит о всех тех ярлыках, которые долгие годы вешались на актеров театра и, конечно же, на сам театр: «Это не театр, а уличная банда», или: «Это не театр, а шесть хрипов — семь гитар» — «Я не отрицаю таланта Любимова, но он один, актеров нет!» — «Да они ему и не нужны!» — «Артелыцики-синеблузники»...2 Постепенно эти возгласы угасали, актеры Таганки прекрасно работали в кино, на телевидении, на радио; ведь «перед камерой ты — ас или ты — никто».

Однако, как, наверное, и в любом другом театре, на Таганке существовали конфликты между режиссером и актерами. Последние считали, что их свободу стесняют, мешают раскрываться их творческой индивидуальности. Из театра уходили: С. Любшин, А. Калягин... На эту тему хорошо сказал известный итальянский режиссер, ученик Б. Брехта Джордже Стрелер: «Актеры — это наши братья и наши враги, они с нами сотрудничают и в то же время нас саботируют... Они сторона именно саботирующая, но не противная. Точного слова не подберешь. Каковы же отношения между режиссером и актерами? Для меня это достаточно ясно: отношения между ними диалектические, но диалектика не исключает существования противоположных мнений, споров, противоречий. В конечном итоге усилия режиссера и актеров должны сводиться к некоему единству»1. Однако «последнюю ответственность» Стрелер оставляет за режиссером. Без этой ответственности, по его мнению, невозможен никакой театр, то есть режиссер, как говорит Брехт, «должен обладать способностью руководить и быть руководимым».

Долгое время этот конфликт театра переводили в какой-то личностный ряд, сводили к дурным характерам, однако, как это ни парадоксально, но именно этот конфликт дает энергию развитию театра. «Что спорить, — говорит Ю.Любимов, — лучше сыграть несколько вариантов сцен. В этом сила и тренинг хороший... Если актера не убеждает концепция режиссера, он вправе уйти, но и режиссер вправе попросить актера играть его концепцию все-таки... А иначе весь спектакль растащут... Тогда, поначалу, актерам казалось, что я суров, так как не даю им полной свободы, закрепощаю их рисунком, формой. Однако ведь держится театр, и актеры везде успешно работают, потому что понимают, что такое форма».