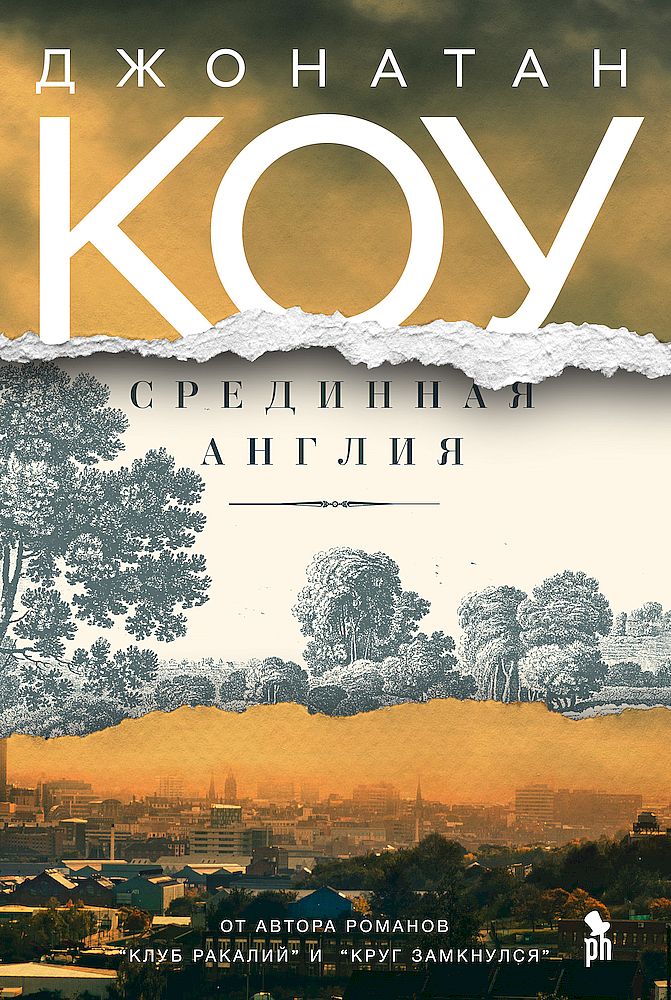

Книга: Срединная Англия

Срединная Англия

Jonathan Coe

Middle England

Copyright © 2018 by Jonathan Coe

All rights reserved

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии литературного агентства PEAKE ASSOCIATES

Перевод этой книги выполнен с учетом переводческих решений, принятых в изданиях романов Джонатана Коу «Клуб Ракалий» (М.: Фантом Пресс, 2008, пер. Сергея Ильина) и «Круг замкнулся» (М.: Фантом Пресс, 2009, пер. Елены Полецкой).

© Шаши Мартынова, перевод, 2018

© Андрей Бондаренко, оформление, 2018

© «Фантом Пресс», издание, 2019

* * *

Дженин, Матильде и Мэделин

В последние десятилетия века «британское» как самоопределение предполагает нечто новое… Оно теперь вмещает в себя новоприбывших из-за рубежа и людей вроде меня, которым эта вместительность и рыхлость видится притягательной. Возник гражданский национализм, что двигался вперед, мягко петляя, словно древняя река, чья опасная мощь иссякла гораздо выше по течению.

Апрель 2010-го

Похороны завершились. Поминки начали выдыхаться. Бенджамин решил, что пора уходить.

— Пап? — проговорил он. — Поеду-ка я.

— Хорошо, — отозвался Колин. — Я с тобой.

Они направились к двери и ухитрились сбежать безо всяких прощаний. На деревенской улице было безлюдно, тихо на позднем солнце.

— Нельзя вот так уходить, — сказал Бенджамин, обернувшись и с сомнением глянув на паб.

— Почему? Я поговорил со всеми, с кем хотел. Давай, веди к машине.

Бенджамин позволил отцу взять себя за предплечье. Так отец крепче держался на ногах. С невыразимой медлительностью они зашаркали по улице к стоянке при пабе.

— Не хочу домой, — сказал Колин. — Не могу все это без нее. Вези меня к себе.

— Конечно, — проговорил Бенджамин, хотя сердце у него ёкнуло. Грёза, какую он себе обещал, — одиночество, созерцание, стакан холодного сидра за старым кованым столом, бормотание реки, бурлившей своим вечным путем, — исчезла, вихрем умчала в вечернее небо. Да и пусть. Сегодня у него долг перед отцом. — На ночь останешься?

— Да, останусь, — ответил Колин, но «спасибо» не сказал. Последнее время благодарил он редко.

* * *

Машин было много, и к Бенджамину домой они добирались почти полтора часа. Ехали через самую сердцевину Средней Англии, более-менее вдоль реки Северн, мимо городков Бриджнорт, Эвли, Куотт, Мач-Уэнлок и Крессидж, спокойная незапоминающаяся поездка, где знаки препинания — лишь автозаправки, пабы и садоводческие магазины, а коричневые указатели на достопримечательности манят скучающих путников к более удаленным искушениям — к заповедникам дикой природы, домам Национального треста[2] и дендрариям. Въезд в любой населенный пункт отмечался не только табличкой с названием, но и мерцающим напоминанием скорости, с которой Бенджамин ехал, и советом ее сбавить.

— Кошмар какой-то — эти ловушки для лихачей, согласен? — сказал Колин. — Мерзавцам только дай снять с тебя денег, на каждом шагу.

— По-моему, эти штуки все же предотвращают аварии, — сказал Бенджамин.

Отец скептически хмыкнул.

Бенджамин включил приемник, настроенный, как обычно, на «Радио Три». Повезло: медленная часть фортепианного трио Форе[3]. Меланхолический, непритязательный силуэт мелодии не только показался уместным аккомпанементом воспоминаниям о матери, какими полнились сегодня его мысли (и, предположительно, мысли Колина), но и словно бы повторял в звуке мягкие изгибы дороги и даже приглушенную зелень пейзажа, в котором музыка вела их. То, что она была узнаваемо французской, не имело значения: ощущалась общность, единый дух. Бенджамину в такой музыке было совершенно как дома.

— Уверни этот тарарам, а? — сказал Колин. — Новости, что ли, нельзя послушать?

Бенджамин дождался, пока доиграют последние тридцать или сорок секунд той части, после чего переключился на «Радио Четыре». Шла программа «После полудня», и Бенджамин с отцом мгновенно погрузились в привычный мир гладиаторских боев интервьюера и политика. Через неделю всеобщие выборы. Колин будет голосовать за консерваторов, как на всех британских выборах с 1950 года, а Бенджамин, как обычно, не мог определиться — помимо того, что решил не голосовать вообще. Что бы ни услышали они по радио в ближайшие семь дней — разницы никакой. Сегодняшняя главная новость, судя по всему, сводилась к тому, что премьер-министра Гордона Брауна[4], борющегося за переизбрание, поймали на том, что он ляпнул о какой-то потенциальной стороннице как о «скажем так, фанатичке», и пресса выжимала из этого все возможное.

— Премьер-министр показал свой звериный оскал, — злорадно говорил парламентарий-консерватор. — Любой человек, выражающий закономерное беспокойство, — попросту фанатик, по его мнению. Вот почему у нас в этой стране не может быть серьезной дискуссии об иммиграции.

— Но разве господин Кэмерон, ваш собственный лидер, не в той же мере обеспокоен…

Не извиняясь, Бенджамин выключил радио. Некоторое время они ехали молча.

— Политиков она не выносила на дух, — проговорил Колин, выводя подземную нить неких размышлений на поверхность, и не было нужды пояснять, кто эта «она». Говорил он негромко, в голосе лишь сожаление и подавленные чувства. — Считала, что все они одинаковая дрянь. Все на руку нечисты до единого. Мухлюют со своими расходами, не показывают барышей, прячут по полудюжине делишек на стороне…

Бенджамин кивал, а сам вспоминал, что как раз Колин, а не его покойная жена места себе не находил из-за продажности политиков. На такую тему, одну из немногих, этот обычно немногословный человек делался общительным; может, пусть бы и сейчас было так — лишь бы не расстраивался от мыслей болезненнее. Но этому Бенджамин противился. Сегодня они прощались с его матерью, и он не желал осквернять это святое таинство очередной отцовой тирадой.

— Мне всегда нравилось в маме, впрочем, — сказал Бенджамин, чтобы увести разговор в сторону, — что она никогда не говорила об этом озлобленно. В смысле, даже если что-то осуждала, она не сердилась, а, что ли… огорчалась.

— Да, нежная она была душа, — согласился Колин. — Одна из лучших. — Большего не произнес, но через несколько секунд достал из кармана брюк на вид грязный носовой платок и вытер им глаза, медленно, тщательно.

— Непривычно тебе будет, — сказал Бенджамин, — одному. Но, знаю, ты справишься. Уверен в этом.

Колин уставился в пустоту.

— Пятьдесят пять лет мы были вместе…

— Понимаю, пап. Тяжко. Но Лоис будет рядом, часто. И я тоже недалеко. Не очень далеко.

Ехали дальше.

* * *

Бенджамин жил на перестроенной мельнице у реки Северн, на задворках деревни к северо-востоку от Шрусбери. Подъехать к дому можно было по однорядной дороге, затененной деревьями, живые изгороди густо разрослись по обеим сторонам. Бенджамин перебрался в это до нелепого удаленное и уединенное место в начале года, приобретение дома удалось благодаря продаже трехкомнатной квартиры в Белсайз-Парке, остались средства и на то, чтобы поддерживать скромный образ жизни еще несколько лет. Для холостяка дом слишком велик, но когда Бенджамин его покупал, одинок он не был. В доме имелось четыре спальни, две гостиные, столовая, просторная открытая кухня, оборудованная плитой «Ага»[5], и кабинет, где обширные окна со свинцовыми переплетами смотрели на реку. Пока Бенджамин был здесь чрезвычайно счастлив и тем самым развеивал прежние подозрения друзей и родни, что это его решение — ужасная ошибка.

В доме было полно коварных углов и крутых узких лестниц. Совершенно неподходящее место для его восьмидесятидвухлетнего отца. Тем не менее Бенджамин с некоторым трудом сумел вывести его из машины, вверх по лестнице в гостиную, еще выше — пусть и короче, но с хитрым поворотом вправо — на кухню, через заднюю дверь, а затем вниз по металлической лесенке на террасу. Нашел отцу подушку, налил из банки светлого пива и уже собрался усесться и завести какую-нибудь натужную беседу у воды, как услыхал, что к парадной двери подкатил автомобиль.

— Кого черт принес?

Колин, ничего не услышав, глянул на сына растерянно.

Бенджамин вскочил и поспешил в гостиную. Открыл окно, выглянул во дворик и увидел перед дверью в дом Лоис и ее дочку Софи — того и гляди постучат.

— Вы что тут делаете? — спросил он.

— Мы тебе уже час названиваем, — сказала сестра. — Ты зачем свой чертов телефон выключил?

— Я его выключил, потому что не хотел, чтобы он зазвонил посреди похорон, — ответил Бенджамин.

— Мы все за тебя изволновались.

— Ну и зря. Я в порядке.

— Чего ты вот так сбежал?

— Захотелось уже убраться.

— Где отец?

— Здесь, со мной.

— Сказал бы нам, что ли.

— Не подумал.

— Попрощался хоть с кем-то?

— Нет.

— Даже с Дугом?

— Нет.

— Он аж из Лондона приехал.

— Напишу ему СМС.

Лоис вздохнула. Брат иногда бесил ее.

— Ну так что, ты нас впусти и чаю налей, по крайней мере.

— Ладно.

Он провел их через дом на террасу к Колину, а сам остался на кухне заварить чай и налить Софи белого вина. Вынес напитки на подносе, ступая по лестнице осторожно, и заморгал, когда вечернее солнце ударило в глаза.

— Приятно тут, Бен, — сказала Лоис.

— Небось отлично для твоего писательства, — сказала Софи. — Я бы тут часами сидела, слушала реку и работала.

— Я тебе говорил, — сказал Бенджамин, — можешь приезжать когда вздумается. Доделаешь свою диссертацию — оглянуться не успеешь.

Софи улыбнулась.

— Уже. Закончила на прошлой неделе.

— Ух ты. Поздравляю.

— Она так и не поняла, что ты в этом месте нашел, — проговорил Колин. — И я не понимаю до сих пор. Дыра.

Бенджамин впитал это замечание и не счел его достойным ответа — даже если бы ему удалось такой ответ измыслить.

— Ну что ж, — сказал он и наконец уселся с усталым тихим вздохом удовлетворения. Только собрался отхлебнуть чаю, как услышал, что к дому опять подъехала машина. — Да что ж за черт…

Он вновь глянул в окно гостиной вниз, на двор, и на сей раз увидел там машину Дуга; сам же Дуг доставал ноутбук в чехле с заднего сиденья, выставив зад в открытую дверцу. Затем выпрямился, и Бенджамин обнаружил, что из такого положения открывается вид на то, чего он прежде не замечал, — Дугову плешь. У Дуга на макушке ширилась откровенная лысина. От этого у Бенджамина случился приступ злорадного, сопернического удовлетворения. Тут Дуг увидел его и закричал:

— Почему у тебя мобильник выключен?

Не ответив, Бенджамин спустился открыть входную дверь.

— Привет, — сказал он. — Лоис и Софи только что приехали.

— Ты чего уехал, не попрощавшись?

— Как в завязке «Хоббита». Нежданные гости[6].

Дуг легонько отпихнул его.

— Ладно, Бильбо, — сказал он. — Ты меня впустить собираешься?

Взбежал по лестнице, бросив Бенджамина изумляться, и двинулся прямиком в кухню. В этом доме Дуг был всего раз, но, казалось, запомнил, что тут где. Когда Бенджамин его нагнал, Дуг уже достал из чехла ноутбук, устроился за кухонным столом и жал на клавиши.

— Какой у тебя пароль от вай-фая? — спросил он.

— Не знаю. Надо глянуть на роутере.

— Давай тогда побыстрее, а? — Бенджамин удалился в гостиную с этой задачей, Дуг крикнул ему в спину: — Тост удался, кстати.

— Спасибо.

— Ну, не тост, а надгробная речь — или как оно там называется. Много у кого на глаза слезы навернулись, да.

— Ну, в этом и был смысл, наверное.

— Даже Пола, кажется, тронуло.

Бенджамин переписывал пароль, но при упоминании имени брата замер. Через мгновение медленно вернулся в кухню и положил клочок бумаги рядом с ноутбуком Дуга.

— Хватило же ему наглости заявиться сегодня.

— Похороны его матери, Бен. У него есть право присутствовать.

Бенджамин промолчал, взял полотенце и принялся протирать чашки.

— Ты с ним поговорил? — спросил Дуг.

— Я не разговариваю с ним уже шесть лет. С чего сейчас начинать?

— Ну, он все равно уже улетел. Обратно в Токио. Рейс из Хитроу в…

Бенджамин развернулся кругом. Лицо у него порозовело.

— Дуг, мне насрать. Не хочу о нем слышать, ладно?

— Хорошо. Как скажешь. — Пристыженный Дуг вернулся к клавиатуре.

— Кстати, спасибо, что сегодня приехал, — проговорил Бенджамин в попытке примирения. — Я ценю, правда. Отца это очень тронуло.

— Паршивый ты день для этого выбрал, — пробурчал Дуг, не отрывая взгляда от экрана. — Месяц я таскался за Гордоном и его разъездной кампанией. Что произошло в это время? Бля, да всё. Сегодня пошел черт по бочкам, а меня там даже близко нет. Застрял в крематории где-то в Реддиче… — Пальцы цокали, он, казалось, не сознавал резкости собственных слов. — А теперь подавай им тысячу слов к семи вечера, а известно мне лишь то, что я слышал в машине по радио.

Бенджамин бестолково поболтался миг-другой за плечом у Дуга, а затем сказал:

— Ладно, ты тут занимайся.

Ответа не последовало, и Бенджамин направился прочь, но не успел дойти до террасы, как Дуг сказал, не отвлекаясь от своего дела:

— Ничего, если я на ночь останусь?

Оторопев от вопроса, Бенджамин помедлил, а затем кивнул.

— Само собой.

* * *

Никто из гостей, сидевших на террасе в тот вечер, и не узнал бы, поскольку Бенджамин нипочем бы не поделился с ними правдой, но он приобрел этот дом, чтобы воплотить некую фантазию. Много лет назад, в мае 1979-го, в канун, как и сейчас, судьбоносных всеобщих выборов в Британии, Бенджамин сидел в пабе под названием «Виноградная лоза» на Пэрэдайз-плейс в Бирмингеме и грезил о будущем. Воображал, что Сисили Бойд, девушка, в которую он влюблен, останется его возлюбленной и десятилетия спустя, и когда они поженятся и подберутся к своим шестидесяти, а дети покинут отчий дом, они вдвоем поселятся на перестроенной мельнице в Шропшире, где Бенджамин будет сочинять музыку, а Сисили — писать стихи, вечерами же они станут устраивать великолепные обеды для всех друзей. Такие ужины будем закатывать, что люди их на всю жизнь запомнят, говорил он себе. Такие вечера переживут люди в нашем доме, что этими воспоминаниями станут дорожить. Конечно, все сложилось не совсем так. С того дня он не видел Сисили много лет. Но наконец они вновь нашли друг друга и вместе прожили в Лондоне несколько лет, оказавшихся… ну, несчастными, если честно, потому что Сисили очень хворала и жить с ней было мучительно, и тут, в отчаянной попытке осуществить ту грёзу, в болезненном усилии оживить прошлое воплощением былого видения будущего, Бенджамин предложил продать их квартиру, на часть вырученных денег купить этот дом, а на оставшиеся отправить Сисили на полгода в Западную Австралию, где, по слухам, жил врач, разработавший дорогое, но чудодейственное средство от рассеянного склероза. И вот через три месяца, когда дом уже был куплен и Бенджамин начал его обустраивать и ремонтировать, Сисили прислала из Австралии электронное письмо с новостями — хорошей и плохой: хорошая состояла в том, что ее состояние и впрямь улучшилось необычайно, а плохая — что она влюбилась в того врача и в Англию не вернется. Бенджамин же, к своему великому изумлению, налил себе здоровенный стакан виски, выпил, хохотал минут двадцать как псих-самоубийца, после чего продолжил красить защитную рейку вдоль стены и с тех пор о Сисили не очень-то и думал. Вот так и получилось, что он теперь жил в громадном перестроенном здании мельницы в Шропшире сам по себе, в свои пятьдесят, и сознавал, к своему молчаливому изумлению, что никогда прежде не был так счастлив.

Тому, что Лоис и Софи были в тот вечер рядом, Бенджамин порадовался, пусть сестра и бросилась искать его из злости. Он понимал, что отцовы капризы — всего лишь маска для его меланхолии, и в меланхолию отец станет погружаться с каждым часом все глубже. Бенджамин мог полагаться на Лоис и Софи в том, что благодаря им удастся держать равновесие — равновесие между горем от ухода Шейлы (всего через полтора месяца после диагностирования рака печени) и попытками повспоминать из жизни семьи что-нибудь повеселее: истории редких, но незабываемых званых обедов, в 1970-е устраивавшихся с бухты-барахты, с едой, напитками и нарядами, какие сейчас в голове не укладывались; неудачный отпуск в Северном Уэльсе — тоскливое блеяние овец в полях и дождь, барабанивший без передышки по крыше трейлера; более авантюрный отпуск в 1980-е — поездка Колина и Шейлы в Данию, в гости к старым друзьям, вместе с младенцем Софи, обожаемой единственной внучкой. Софи говорила о бабушкиной доброте, о том, как бабушка всегда помнила, что́ ты больше всего любишь из ее стряпни, всегда тобой интересовалась, помнила, как зовут твоих друзей, и задавала правильные вопросы о них, — и такой она была вплоть до самого конца, но тут у Колина опять сделался потерянный и несчастный вид, а потому Бенджамин хлопнул в ладоши и сказал:

— Так, кто хочет пасты? — И отправился в кухню варить пенне (непременно пенне, поскольку ни с чем, что нужно накручивать на вилку, отец не справлялся), подогрел самодельную аррабьяту (времени упражняться в готовке ему в те дни хватало), а когда вынес еду на террасу — вечер как раз сделался прохладнее, и солнце начало садиться, — попытался уговорить отца на приличную порцию, больше полплошки хотя бы, но выгреб чуть-чуть, поскольку Колин сказал, что ему много, однако подсыпал обратно, когда показалось, что слишком мало, а затем спросил: — Теперь годится? — И попробовал поднять настроение, добавив: — Ни пенне больше, ни пенне меньше. — Шутку эту он счел особенно подходящей, раз один из любимых отцовых писателей — Джеффри Арчер[7], но Колин, кажется, не уловил юмора, и тут Дуг добавил, что единственное число от «пенне» будет как-то по-другому, а? — «пенна» или что-то в этом роде, — и все, в общем, насмарку, ужинали в итоге молча, слушали реку, как та скользит мимо, свист ветра в деревьях и причмокивание Колина, управлявшегося с пастой.

— Я его уложу, — прошептала Лоис около девяти, после того как отец принял два виски и уже клевал носом в кресле. Ей на это потребовалось полчаса, Дуг же тем временем вернулся в кухню отсмотреть, какие правки внес в статью его редактор, а Бенджамин потолковал с Софи о ее диссертации, посвященной живописному изображению европейских писателей с чернокожими предками в XIX веке, — в этой теме Бенджамин разбирался так себе.

Когда вернулась Лоис, вид у нее был мрачный.

— Он совсем расклеился, — проговорила она. — Легко с ним теперь не будет.

— А чего ты от него сегодня ожидала? — спросил Бенджамин. — Чтобы он колесом ходил?

— Да понятно все. Но они прожили вместе пятьдесят пять лет, Бен. Он сам для себя все это время ничего не делал. За полвека ни разу еду себе не приготовил.

Бенджамин понимал, что́ у нее на уме. Что он как мужчина уж наверняка найдет способ увернуться от задачи ухаживать за их отцом.

— Я буду его навещать, — с нажимом произнес он, — дважды в неделю, а то и чаще, может. Буду ему готовить. Возить его по магазинам.

— Обнадеживает. Спасибо. Я тоже постараюсь, как сумею.

— Ну вот видишь. Как-нибудь справимся. Конечно… — продолжая эту фразу, он отдавал себе отчет, что ступает по тонкому льду, — легче было б, если бы ты оставалась в Бирмингеме подольше.

Лоис промолчала.

— С мужем, — добавил он для полной ясности.

Лоис раздраженно отхлебнула холодного кофе.

— Работа у меня в Йорке, ты помнишь, да?

— Конечно. Значит, ты могла бы приезжать каждые выходные. А не… сколько там, раз в трое-четверо выходных?

— Мы с Крисом жили так много лет, и нас это очень устраивает. Правда, Соф?

Ее дочь, вместо того чтобы встать на материну сторону, произнесла лишь:

— По-моему, это странно.

— Мило. Вот спасибо. Не всем парам нравится жить друг у дружки за пазухой. Я что-то не замечала, как ты со своим нынешним парнем рвешься съехаться.

— Потому что мы расстались.

— Что? Когда?

— Три дня назад. — Софи встала. — Давай, мам, нам уже пора домой. Тебе, может, и не хочется, а я бы поболтала с папой перед сном. По дороге все тебе расскажу.

Бенджамин вышел вместе с ними во двор, поцеловал сестру и надолго обнял племянницу.

— Отличные новости про диссертацию, — сказал он. — А вот про парня не очень.

— Переживу, — отозвалась Софи с вялой улыбкой.

— Давай ключи, — сказала Лоис. — Ты три стакана вина выпила.

— Нет, не пила я, — возразила Софи, но ключи тем не менее вернула.

— Ты все равно слишком быстро водишь, — заметила Лоис. — На пути сюда это нам видеокамера скорости мигала, совершенно точно.

— Да вряд ли, мам, просто блик на чьем-то ветровом.

— Как бы то ни было. — Лоис повернулась к брату. — Думаю, мама бы нами гордилась. Прекрасная получилась речь. Красиво у тебя со словами выходит.

— Мне положено. Я их достаточно понаписал.

Она еще раз его поцеловала.

— Ну, я считаю, ты лучший непубликуемый писатель в стране. Несравненный.

Еще одно объятие, они хлопнули дверцами, и, пока автомобиль осторожно сдавал задом вдоль подъездной аллеи, Бенджамин махал свету фар.

* * *

Было все еще довольно тепло, в самый раз, чтобы окно в гостиной оставить открытым. Бенджамину очень нравилось, когда погода позволяла, сидеть в одиночестве, иногда впотьмах, слушать звуки ночи, клич ушастой совы, вой хищной лисы, а над всем этим бормотание — вневременное, неумолчное — реки Северн (тут она была еще новичком в Англии, перебравшись через границу с Уэльсом всего в нескольких милях выше по течению). Сегодня, впрочем, все было иначе: компанию Бенджамину составлял Дуг, хотя ни тот ни другой завязывать беседу не торопились. Дружили они почти сорок лет и мало чего не знали друг о друге. Бенджамину, по крайней мере, хватало просто сидеть по разные стороны от камина со стаканами «Лафройга», и пусть бы чувства, взбаламученные днем, постепенно оседали и утихали в молчании.

И все же в конце концов именно он нарушил тишину.

— Доволен статьей? — спросил он.

Ответ Дуга оказался неожиданно небрежным.

— Да сойдет, мне кажется, — проговорил он. — Я последнее время чувствую себя жуликом, по чести сказать. — У Бенджамина сделался удивленный вид, и Дуг тогда выпрямился и взялся объяснять: — Я искренне считаю, что мы на перепутье, понимаешь? Лейбористам конец. Прям так я и думаю. Люди сейчас ужас как обозлены, и никто не понимает, что с этим делать. В последние несколько дней я это слышал в предвыборной гонке у Гордона. Люди видят этих ребят из Сити, которые практически раздавили экономику два года назад, без всяких последствий, никто из них не загремел в тюрьму, а теперь опять стригут купоны, нам же, всем остальным, полагается затягивать пояса. Зарплаты заморожены. У людей нет гарантий занятости, нет пенсионных планов, им не по карману съездить в отпуск всей семьей или автомобиль починить. Несколько лет назад они себя считали зажиточными. А теперь — бедняками.

Дуг все больше оживлялся. Бенджамин знал, до чего Дугу нравится вот так разговаривать, он даже теперь, двадцать пять лет проработав журналистом, ни от чего так не заводился, как от болтовни о британской политике. Бенджамин не понимал этого воодушевления, но знал, как ему подыграть.

— А я думал, что все ненавидят как раз тори, — прилежно проговорил он, — из-за того скандала с растратами. С требованиями ипотеки на второй дом и всяким подобным…

— Народ обе партии в этом винит. И это хуже всего. Все стали такими циниками. «Да все они хороши…» Вот потому-то оно все время было на грани — до сегодняшнего дня.

— Думаешь, что-то изменится? Просто ошибка. Застали врасплох.

— Нынче многого и не надо. Вот такое все взрывоопасное.

— Значит, самое время для таких, как ты. Столько всего, о чем можно писать.

— Да, но я… оторван от всего этого, понимаешь? От озлобленности этой, от тягот. Не чувствую я их. Я всего лишь зритель. Сижу в этом чертовом… коконе. Живу в доме в Челси, он стоит миллионы. Семья моей жены владеет половиной ближних графств[8]. Я понятия не имею, о чем толкую. И это видно по тому, что я пишу. Еще б не видно было.

— Как у вас с Франческой дела, кстати? — спросил Бенджамин; он когда-то завидовал Дугу из-за его богатой красивой жены, а теперь уже не завидовал никому и ни в чем.

— Вообще-то довольно паршиво, — сказал Дуг, угрюмо вперяясь в пространство. — Последнее время по разным спальням. Классно, что у нас их так много.

— А что дети про это думают? Заметили?

— Что замечает Рэнулф, сказать трудно. Меня-то — уж точно нет. По уши в «Майнкрафте», некогда с отцом поговорить. А Корри…

Бенджамин не впервые обращал внимание, что Дуг никогда не называет дочь ее полным именем — Кориандр. Дуг это имя (выбор жены) терпеть не мог даже сильнее, чем невезучая двенадцатилетняя носительница имени. И сама она никогда и ни в какую не откликалась ни на что, кроме Корри. Употребление ее полного имени обычно приводило к стеклянному взгляду и молчанию, словно обращались к какому-то незримому постороннему.

— Ну, — продолжил Дуг, — возможно, все еще есть надежда. У меня такое чувство, что она начинает ненавидеть меня, Фран и все, что мы собой олицетворяем, а это было бы прекрасно. Я изо всех сил это поддерживаю. — Подлив себе виски, он добавил: — Пару недель назад я свозил ее на старый Лонгбриджский завод. Рассказал о дедушке и о том, чем он тут занимался. Попробовал объяснить, что такое «цеховой староста». Сурово это, доложу я тебе, — пытаться втолковать девочке из частной школы в Челси политику профсоюзов 1970-х. И боже ты мой, почти ничего от старого места не осталось.

— Знаю, — сказал Бенджамин. — Мы с отцом иногда ездим глянуть.

От мысли о том, что много лет назад их отцы были по разные стороны великого водораздела в британской промышленности, оба улыбнулись, каждый погрузился в свои воспоминания, и Дуга они привели к вопросу:

— А ты как? Выглядишь хорошо, должен сказать. Жизнь внутри картины Джона Констебла[9], очевидно, тебе на пользу.

— Ну, это мы еще поглядим. Пока рановато судить.

— Но вся эта история с Сисили… ты действительно справляешься?

— Конечно. Более чем. — Он подался вперед. — Дуг, я на тридцать с лишним лет увяз в романтической одержимости. А теперь ее больше нет. Я свободен. Можешь себе представить, до чего это хорошо?

— Разумеется, однако что ты собираешься с этой свободой делать? Не сидеть же тебе тут весь день за готовкой соуса к пасте и сочинением стихов про коров?

— Не знаю… За отцом предстоит усиленно приглядывать. Видимо, на мою долю придется немало.

— Тебе скоро наскучит кататься в Реднэл и обратно.

— Что ж… может, он сюда переберется.

— Ты бы действительно этого хотел? — спросил Дуг, а когда Бенджамин не ответил, обратил внимание, что стакан у друга вновь опустел, с трудом встал и сказал: — По-моему, пора укладываться. Завтра старт спозаранку, к девяти надо быть в Лондоне.

— Ладно, Дуг. Знаешь, куда идти, да? Думаю, я еще посижу. Пусть оно как-то… уляжется, понимаешь.

— Понимаю. Тяжко это, когда кто-то из родителей помирает. Потом даже хуже делается, чем сейчас. — Положил Бенджамину руку на плечо и прочувствованно выговорил: — Спокойной ночи, дружище. Ты сегодня был молодцом.

— Спасибо, — сказал Бенджамин. Ненадолго сжал Дугу руку, хотя добавить вот это «дружище» у него не получилось. Никогда не получалось.

Оставшись в гостиной в одиночестве, он налил себе еще выпить и перебрался на широкий деревянный подоконник в эркере. Открыл окно пошире, дал прохладному воздуху обнять себя. Колесо мельницы уже много десятилетий не работало, и река, непобеспокоенная, неукрощенная, текла мимо ровно, без бурления и суеты, в постоянной ряби благодушного настроения. Взошла луна, и Бенджамин видел, как мечутся на фоне лучистого серого неба летучие мыши. Размышления, которые он весь день пытался отогнать — о действительности материной смерти, о муках ее последних недель, — сдерживать больше не получалось.

На ум пришла музыка, и Бенджамин знал, что ее надо послушать. Песня. Он подошел к полке, где в переносную колонку был воткнут его айпод, вынул машинку и принялся перелистывать список исполнителей. Кажется, последними он слушал «Экс-ти-си». Прокрутил Уилсона Пикетта, Вона Уильямса, «Ван-дер-Грааф Дженерейтор», Стравинского, Стива Суоллоу, «Стили Дэн», «Стэкридж» и «Софт Машин»[10] и наконец нашел то, что искал, — Шёрли Коллинз, фолк-певицу из Сассекса, чьи записи Бенджамин начал собирать еще в 1980-е. Ему нравилась вся ее музыка, но была одна песня, которая в последние несколько недель приобрела для него особое значение. Бенджамин выбрал ее, нажал на «плей» и, добравшись до эркера, сев и уставившись на залитую луной реку, услышал, как сильный, суровый голос Коллинз, без аккомпанемента, напитанный отзвуками, струится из колонок и наполняет комнату едва ли не самой жуткой и печальной английской народной песней из всех когда-либо сочиненных.

Старой Англии след уж простыл,

Сотни фунтов, прощайте навек,

Если б кончился мир, пока молод я был,

Своих горестей я бы избег.

Бенджамин закрыл глаза и отхлебнул из стакана. Ну и денек выдался — на воспоминания, воссоединения, трудные разговоры. На похороны приехала его бывшая жена Эмили с двумя маленькими детьми и мужем Эндрю. Из Японии примчался брат Пол, с которым Бенджамин прервал дипломатические отношения — даже взглядами встретиться с ним не смог себя заставить, ни во время траурной речи, ни потом на поминках. Явились дяди и тети, забытые друзья и дальние родственники. Был и Филип Чейз, самый преданный друг по школе «Кинг-Уильямс», — и неожиданный Дуг, и даже электронная открытка от Сисили из Австралии прилетела, а это гораздо больше того, что от нее ожидал Бенджамин. Но самое главное, приехала и стояла с ним рядом Лоис, — Лоис, чья приверженность брату была безгранична, чьи глаза тускнели от печали всякий раз, когда ей казалось, что на нее никто не смотрит, Лоис, чей двадцативосьмилетний брак оставался для Бенджамина загадкой, чей муж, опекавший ее весь день, удостаивался хорошо если случайного взгляда…

Было время, бренди и ром

Я пивал, каких мало кто пьет,

Нынче рад родниковой воде,

Что из города в город течет.

Мелодия вела Бенджамина назад, назад в последние две недели жизни его матери, когда она уже не могла говорить, когда сидела, обложенная подушками, в старой спальне, а он оставался с ней часы напролет, поначалу разговаривая, пытаясь поддержать монолог, но постепенно осознал, что эта задача ему не по силам, а потому решил собрать музыкальный плейлист и ставил его на воспроизведение в случайном порядке, и за все время, что осталось им вместе, — весь остаток ее жизни — Бенджамин разговаривал с ней лишь иногда, а в основном сидел на краю кровати, держал ее за руку, и они слушали Равеля и Вона Уильямса, Финзи[11] и Баха, самую успокаивающую музыку, какая только шла ему на ум, он так хотел, чтобы все завершилось для нее нотой красоты, в плейлисте было более пятисот композиций, и вот эта не всплывала долго, едва ли не до последнего дня…

Бывало, я ел добрый хлеб,

Добрый хлеб из доброй муки,

Нынче черствой да затхлой корке я рад,

Рад, что есть хоть такие куски.

Лоис с отцом тоже были в доме, но им, в отличие от него, не хватало стойкости, они вплывали и уплывали, им приходилось занимать себя внизу, заваривать чай, готовить обед, а Бенджамина праздность никогда не тяготила, ему вполне годилось просто сидеть, годилось это и матери, им обоим годилось смотреть в окно на небо, которое в тот день — он запомнил — было глубочайшего, тягчайшего серого цвета, небо снижалось, давило, может, типично для того угрюмого апреля, а может, подумалось Бенджамину, все дело в облаке вулканического пепла, что влеклось через Европу из Исландии, попало во все газетные заголовки и устроило кавардак в расписаниях полетов по всему континенту, и как раз когда он созерцал это небо, его сверхъестественную утреннюю тьму, алгоритм айпода случайно выхватил песню Шёрли Коллинз и принялся излагать эту скорбную историю древних невзгод…

Бывало, на доброй постели,

На пуху, доводилось мне спать,

Нынче я рад и чистой соломе,

Не на хладной земле бы лежать.

Сейчас уже обращая внимание на слова, Бенджамин предположил, что песня, должно быть, века из XVIII или из начала XIX, это голос несчастного заключенного, который ждет перевода в другую тюрьму, но ассоциации, какие возникли у Бенджамина сегодня в уме, не имели ничего общего с ветхими стенами узилища или с тюфяками, где возятся крысы; он думал о том, что Дуг наговорил ему об озлобленности, с которой столкнулся в последние несколько недель, пока шла предвыборная кампания Гордона Брауна, об ощущении ползучей несправедливости, возмущения финансовыми и политическими властными кругами, что ободрали народ и вышли сухими из воды, о безмолвной ярости среднего класса, уже успевшего привыкнуть к удобствам и процветанию, а теперь все это ускользало из рук: «Несколько лет назад они себя считали зажиточными. А теперь — бедняками»…

Бывало, катался в коляске,

Прислуга со мною всегда,

Нынче в темнице, в крепкой темнице,

Не знаю, деваться куда.

…И все же удавалось извлечь из этих слов такое значение, подразумевать сказ об утрате — утрате привилегий, какая отзвучивала сквозь столетия, но в действительности все, что было в этой песне прекрасного, все, что проникало сейчас в Бенджамина и брало за сердце, происходило из мелодии, из порядка нот, который казался таким правдивым, царственным и, что ли… неизбежным, — мелодия того сорта, какую, стоит только ее услышать, ощущаешь, будто знал всю жизнь, и в этом, предположил он, должно быть, и состояла причина, что как раз когда песня в то утро подобралась к концу, как раз когда Шёрли Коллинз повторяла первую строфу этим своим таинственно английским голосом с богатым выговором, голосом, что пронизывал слова, как солнечный свет — воды винноцветной реки, как раз когда повторилась первая строфа, произошло нечто причудливое: мать Бенджамина издала звук, первый звук за много дней, все считали, что голосовые связки у нее отключились, но нет, она пыталась что-то сказать — во всяком случае, Бенджамину так чудилось миг-другой, — но затем он осознал, что это не слова, не речь, что голос слишком высокий, тембр слишком разный, хоть и безнадежно не попадавший в ноты записи, тем не менее мама пыталась петь, что-то в мелодии задело какое-то далекое воспоминание, вытягивало из глубин ее умирающего тела наружу — или пробовало вытянуть — некий первобытный, инстинктивный отклик, и когда финальная строфа завершилась, у Бенджамина по спине бегали мурашки — от этого другого голоса, невероятно тонкого, невероятно слабого, наверняка принадлежавшего матери (хотя он не мог вспомнить, что хоть раз слышал, как она поет, за всю их прожитую вместе жизнь), но, казалось тогда, порожденного неким бестелесным присутствием в комнате, неким ангелом или призраком, предвещавшим невещественную суть, которой его мать того и гляди станет…

Старой Англии след уж простыл,

Сотни фунтов, прощайте навек,

Если б кончился мир, пока молод я был,

Своих горестей я бы избег.

* * *

Песня доиграла. На гостиную пала тишина, снаружи над рекой висела тьма.

Бенджамин плакал, поначалу беззвучно, а затем с краткими, надсадными, судорожными всхлипами, что сотрясали все его тело, от них болели ребра и в мучительных судорогах сводило нечасто применяемые мышцы мясистого живота.

Когда припадок закончился, Бенджамин, все еще сидя на подоконнике, попытался собрать волю в кулак и приготовиться ко сну.

Не следует ли заглянуть к отцу? Наверняка же виски и эмоциональная буря этого дня усыпили его хорошенько. И все-таки Бенджамин знал, что отец последнее время спит плохо — месяцы, если не годы, — и началось это задолго до болезни жены. Казалось, отец живет в постоянном подавленном гневе, который не дает ему покоя ни ночью ни днем. То, что он сказал Бенджамину о видеорегистраторах скорости — «Мерзавцам только дай снять с тебя денег, на каждом шагу», — очень характерно. Назвать «этих мерзавцев» Колин, вероятно, не смог бы, но чуял их высокомерное присутствие, как они помыкают всеми, и остро злился. Как и говорил Дуг: «Народ ожесточается, не на шутку ожесточается», пусть он и не в силах объяснить, за что или на кого именно.

Потянувшись закрыть окно, Бенджамин еще разок глянул на реку. Мерещится ему это или же река сегодня действительно чуть поднялась и бежит чуть быстрее? Когда он купил этот дом, многие спрашивали, учел ли он риск разлива, и Бенджамин надменно отметал такие вопросы, однако зерна сомнений они посеяли. Ему нравилось считать реку своим другом, добродушным напарником, чье поведение он понимал, в чьем обществе ему было легко. Не обманывал ли он себя? Положим, река оставит свои покойные и разумные привычки, — допустим, она тоже сделается сердитой без всяких простых или предсказуемых причин. Какие очертания примет этот гнев?

Октябрь 2010-го

За годы Софи претерпела множество романтических разочарований. Первые серьезные отношения — с сыном Филипа Чейза Патриком — не пережили университета. На магистерском курсе в Бристоле она познакомилась с Соаном, человеком, которого сочла родственной душой, красивым студентом со шри-ланкийскими корнями, с факультета английской литературы. Но он оказался геем. Следом возник Джейсон, который, как и она, учился в аспирантуре в Кортоулде[12]. Но он ей изменял со своим научным руководителем, а его преемник, Бернард, был так поглощен собственной диссертацией по записным книжкам Сислея, что Софи по-тихому прервала отношения, а он даже не заметил. Ну их, умников этих, постановила Софи. Если соберется искать кого-то еще (никакой особой спешки не было), попробует раскинуть сети за пределами академического мира.

Тем временем ей улыбнулась удача: в конце весеннего семестра ей написала коллега из Бирмингемского университета, предложила подать заявку на двухлетнюю стажировку у них. Софи подала; стипендию получила; в августе 2010-го собрала у себя в крошечной студии в Мазуэлл-Хилл пожитки и двинулась с ними по трассе М40 обратно в город, где родилась. А поскольку ничего лучшего не подвернулось, она пока съехалась с отцом.

Кристофер Поттер жил в то время на зеленой улице в Холл-Грин, улица эта ответвлялась по диагонали от Стрэтфорд-роуд, но казалась очень удаленной от ее беспрерывных автомобильных потоков на север и юг. Дом был сдвоенным, и родители собирались жить в нем вместе, но на деле Кристофер жил в нем один. Много лет дом у семьи был в Йорке, где Лоис работала библиотекарем при университете, а Кристофер держал частную юридическую практику — специализировался на исках о личном ущербе. Весной 2008-го, пока их единственная дочь жила в Лондоне, а здоровье матери Кристофера и обоих родителей Лоис портилось, он предложил жене переехать вместе обратно в Бирмингем. Лоис согласилась — вроде бы с благодарностью. Кристофер поискал и нашел способ перевестись в контору в Средней Англии. Они продали дом и купили вот этот, новый. И тут, в последнюю минуту, Лоис сделала поразительное заявление: не хочет она уходить со своей работы, не убеждена, что ее родителям она нужна под боком, и ей невыносима сама мысль о возвращении в город, где более тридцати лет назад ее жизнь слетела с рельсов из-за личной трагедии, которая мучает ее до сих пор. Лоис останется в Йорке, и отныне они будут видеться по выходным.

Кристофер принял такое положение дел со всем доступным ему добродушием, положившись на то (а оно ни разу не проговаривалось вслух), что это временно. Но счастлив он не был, жить в одиночку ему не нравилось, и он пришел в восторг, когда Софи сообщила ему о своей новой работе и спросила, можно ли ей у него пожить.

Самой Софи возвращаться в дом к отцу показалось странным и неловким. Ей исполнилось двадцать семь, и обитание с одним из родителей в ее жизненные планы не входило. Она быстро полюбила многолюдный, несколько самодовольный космополитизм Лондона и пока сомневалась, что обретет подобное ему в Бирмингеме. Кристофер был приветлив, с ним легко получалось разговаривать, но атмосфера в доме оставалась гнетуще тихой. Софи быстро начала хвататься за любую возможность слинять, пусть даже на день-другой, а если выпадала поездка в Лондон, она радовалась вдвойне.

И вот в четверг, 21 октября, она покинула студгородок прямо в три пополудни. Настроение было хорошее: ее семинар по русским романтикам пользовался успехом. Среди студентов она уже сделалась любимицей. В студгородок она, по своему обыкновению, приехала на машине. Дед Колин, у которого зрения водить машину уже не хватало, недавно преподнес Софи подарок — свою хворую «тойоту-ярис». (Давно миновали деньки, когда он из патриотических соображений покупал все британское.) Софи забронировала себе место на лондонский поезд ближе к вечеру и, чтобы сберечь деньги, выбрала маршрут помедленнее и подешевле, через Чилтернз, до вокзала Марилебон. Первым делом ей предстояло доехать до вокзала Солихалл и оставить там машину. Софи воображала тихое неспешное движение по автостраде — с удовольствием от езды через город, где, в отличие от столицы, ориентироваться было одинаково просто и на личном, и на общественном транспорте. Однако на пробки она не закладывалась и примерно через полчаса заволновалась, что опоздает на поезд. Взбираясь по Стритзбрук-роуд, она резко выжала газ, и машина дала тридцать семь миль в час. На этом участке пределом было тридцать, и, когда Софи проезжала мимо, ей поморгал видеорегистратор скорости.

* * *

Сходя с поезда на Марилебон, Софи поняла, что у нее до рандеву с Соаном есть время прогуляться. Она пересекла Марилебон-роуд к Глостер-плейс и побрела полупустыми переулками мимо высоких кремовых георгианских домов, пока не выбралась на Марилебон-Хай-стрит. Здесь было поживее, и Софи приходилось вилять и петлять в толпе ранневечерних пешеходов. Прислушиваясь к разнообразным языкам улицы, она вспомнила об одном случае несколько лет назад, когда и Бенджамин еще жил в Лондоне. Колин с Шейлой приехали его проведать, и Софи пошла ужинать с дядей и стариками в одно итальянское заведение на Пиккадилли. «Кажется, я ни слова по-английски не услышал, пока мы сюда шли», — сказал Колин, и Софи осознала, что жаловался он как раз на то, что ей в этом городе больше всего нравилось. Этим вечером она уже уловила французскую, итальянскую, немецкую, польскую, бенгальскую речь и урду — и еще несколько других, которые не смогла определить. Ее не беспокоило, что она не понимает половину того, что люди произносят, — Вавилон голосов усиливал ощущение благодушной путаницы, которое ей так нравилось, и все это в единстве с общим шумом города, с калейдоскопом огней светофоров, фар, стоп-сигналов, уличных фонарей и магазинных витрин, с осознанием, что, пока люди снуют по улицам, ненадолго пересекаются миллионы их отдельных, непостижимых жизней. Софи упивалась этими размышлениями, даже ускоряя шаг, поглядывая на часы на экране телефона и понимая, что к университетскому зданию она подойдет с опозданием в пару минут.

Соан уже ждал ее за столиком в баре «Робсон Фишер», сумрачном анклаве, куда хаживали в основном аспиранты и преподаватели. Перед Соаном стояло два бокала просекко. Он пододвинул один Софи.

— Мама родная, — произнес он. — Вид у тебя бледный и больной. Должно быть, ужасный северный климат.

— Бирмингем не на севере, — сказала она и поцеловала его в щеку.

— Пей давай все равно, — сказал он. — Сколько ты уже такого не принимала?

Софи сделала долгий глоток.

— Там, где я живу, такое дают, к твоему сведению. Завезли году в… 2006-м, кажется. Звезды уже здесь?

— Не знаю. Если и да, то в Зеленой комнате.

— А тебе к ним не надо?

— Позже. Спешить некуда.

Соан позвал Софи — для моральной поддержки в том числе — поприсутствовать на публичной дискуссии между двумя маститыми романистами, англичанином и французом, которую Соан должен был вести. Лайонел Хэмпшир, англичанин, был в некотором роде знаменитостью — по крайней мере, в литературных кругах. Двадцатью годами ранее он опубликовал роман, за который получил Букеровскую премию, и заработал себе на нем репутацию, — «Сумерки выдр», щуплый томик, заключавший в себе в основном мемуары и отчасти вымысел и более-менее сумевший запечатлеть дух своего времени. И пусть ничто из написанного им далее не достигло такого же успеха (последнюю работу, причудливый экскурс в феминистскую научную фантастику под названием «Фаллопия», литературная пресса недавно разнесла в пух и прах), его это, похоже, попусту не тревожило: почтения, каким был окружен давний призер, хватало, чтобы его прибыльная карьера оставалась на плаву, а сам он держался как человек, чьи лавры уверенно обеспечивали ему на чем почивать.

Писатель-француз по имени Филипп Альдебер, напротив, был величиной неизвестной.

— Кто он такой? — спросила Софи.

— Ой, не волнуйся, я начитал, — сказал Соан. — Там у себя большая звезда, судя по всему. «При-Гонкур», «При-Фемина». Написал двенадцать романов, однако лишь парочка издана здесь — сама знаешь этих британцев: не ценят они, когда на землю Диккенса и Шекспира заявляется Джонни Иноземец и учит их, как это делается.

— Нервничаешь как ведущий? — поинтересовалась Софи.

Событие организовывали совместно факультеты французской и английской словесности. Соан ныне был самым молодым сотрудником второго, пока простой лектор, но вообще-то, раз он уже писал для «Нью стейтсмен» и «Ти-эл-эс»[13], его сочли подходящим для такой встречи, предназначенной и для широкой публики, и для педагогов, и для студентов.

— Немножко, — признался он и поднял бокал. — У меня это уже третий.

— Не очень понимаю название, — сказала Софи, глядя на листовку, лежавшую между ними на столе. Она гласила, что тема сегодняшней дискуссии — «Беллетризация жизни. Жизнь как беллетристика». — Что это означает?

— А мне откуда знать? У тебя два писателя, у которых ничего общего, кроме грандиозного мнения о самих себе. Надо же было как-то это назвать. Оба пишут художественную прозу. Оба пишут о «жизни» — ну или о своей версии ее, так или иначе. Не очень понимаю, можно ли вообще промахнуться с таким вот названием.

— Видимо, нет…

— Слушай, к девяти все закончится, и я на девять тридцать забронировал столик. Строго на нас двоих.

— Тебе разве не полагается ужинать со всеми остальными?

— Придумаю отговорку. Я с тобой хочу побыть. Сто лет не виделись. И ты такая бледная!

* * *

Лекционный зал набился почти под завязку: публики набралось под двести человек. Судя по всему, несколько студентов все же явились, но терпеливые, предвкушающие лица вокруг Софи были в основном пятидесятилетние или старше. Со своего места в верхних рядах она глядела на сцену поверх моря седых шевелюр и лысин.

На сцене расположились четверо выступающих — Соан, двое знаменитых писателей и лектор с французского факультета, приглашенный, чтобы переводить ответы мсье Альдебера на английский для собравшихся и нашептывать ему перевод на французский вопросов, задаваемых Соаном. Ведущий и переводчик казались встревоженными, писатели же выжидательно улыбались публике. После нескончаемых вступительных слов ректора поединок начался.

То ли из-за отрывочности, обусловленной участием переводчика, то ли из-за очевидного нервного напряжения у Соана дискуссия началась не гладко. Вопросы, адресованные писателям, были длинными и путаными, а ответы получались в виде речей, а не задушевного и свободного разговора, на какой рассчитывал Соан. Примерно через пятнадцать минут, во время последнего монолога Лайонела Хэмпшира, в котором он уверенно обобщал различия в отношениях к литературе у французов и британцев, Соан укрылся за своими заметками и, судя по всему, ожесточенно их просматривал. Через несколько секунд Софи почувствовала, что у нее завибрировал телефон, и осознала, что Соан на самом деле набирал ей СМС.

Помоги у меня кончились вопросы что дальше?

Она глянула влево и вправо, но люди на соседних сиденьях, кажется, не заметили, от кого пришло сообщение, — да и вообще что оно пришло. Подумав, она отправила ответ:

Спроси ФА согласен ли он что французы относятся к книгам серьезнее.

Отклик Соана — эмотикон с поднятым большим пальцем — прилетел очень быстро, а через несколько секунд, когда выступление Лайонела Хэмпшира наконец замедлилось и утихло, все услышали, как Соан обращается к месье Альдеберу:

— Интересно, как бы вы ответили на это? Не очередной ли это типично британский стереотип о французах — что, с нашей точки зрения, у вас больше уважения к писателям, чем у нас?

После того как перевод нашептали ему на ухо, мсье Альдебер помолчал, сжал губы и, казалось, глубоко задумался.

— Les stéréotypes peuvent nous apprendre beaucoup de choses, — ответил он наконец.

— Стереотипы бывают очень осмысленными, — перевел переводчик.

— Qu’est-ce qu’un stéréotype, après tout, si ce n’est une rem àarque profonde dont la vérité essentielle s’est émoussée à force de reépétition?

— Что такое стереотип, в конце концов, если не глубинное наблюдение, сущностная истина которого потускнела от повторений?

— Si les Français vénèrent la littérature davantage que les Britanniques, c’est peut-être seulement le reflet de leur snobisme viscéral qui place l’art élitiste au-dessus de formes plus populaires.

— Если французы чтят литературу больше британцев, возможно, это лишь отражение их сущностного снобизма, который ставит элитистское искусство над жанрами более популярными.

— Les Français sont des gens intolérants, toujours prêts à critiquer les autres. Contrairement aux Britanniques, me semble-t-il.

— Французы — народ нетерпимый, судящий. В отличие от британцев, как мне кажется.

— Почему вы так считаете? — спросил Соан.

— Qu’est-ce qui vous fait dire ça? — прошептал переводчик.

— Eh bien, observons le monde politique. Chez nous, le Front National est soutenu par environ 25 pour cent des Français.

— Ну, взглянем на мир политики. Наш Национальный фронт располагает поддержкой двадцати пяти процентов французов.

— En France, quand on regarde les Britanniques, on est frappé de constater que contrairement à d’autres pays européens, vous êtes épargnés par ce phénomène, le phénomène du parti populaire d’extrême droite.

— Мы во Франции смотрим на британцев, и нас впечатляет, что, в отличие от большинства других европейских стран, у вас нет этого явления — широко популярной партии крайних правых.

— Vous avez le UKIP, bien sûr, mais d’après ce que je comprends, c’est un parti qui cible un seul problème et qui n’est pas pris au sérieux en tant que force politique.

— У вас есть ПНСК[14], разумеется, но, насколько я понимаю, это партия одной задачи и ее как политическую силу не воспринимают всерьез.

Соан ожидал, что Альдебер разовьет мысль и дальше, а когда этого не случилось, обратился к Лайонелу Хэмпширу и в некотором отчаянии спросил его:

— Не желаете ли прокомментировать?

— Ну, — произнес маститый писатель, — как правило, я воздерживаюсь от подобных широких обобщений о национальных чертах. Но, думаю, Филипп, возможно, тут не очень-то промахнулся. Я не безрассудный патриот. Отнюдь. Но есть что-то в английском характере, что меня восхищает, и Филипп в этом прав — в смысле нашей любви к умеренности. Нашей неумеренной любви к умеренности, если угодно. (Эта изысканная фраза плюхнулась в почтительную тишину зала и запустила зыбь смеха.) Мы — нация политически прагматичная. Крайности слева и справа нам не нравятся. И к тому же мы по сути своей терпимы. Поэтому мультикультурный эксперимент в Британии в общем и целом складывается удачно — с одним-двумя мелкими огрехами. Я бы в этом смысле не взял на себя смелость сравнивать нас с Францией, конечно, однако, несомненно, если рассуждать с личных позиций, вот чем я восхищаюсь в британцах больше всего: нашей умеренностью и нашей терпимостью.

— Сплошная самодовольная херня, — проговорил Соан. Но, к сожалению, не со сцены.

* * *

— Ты так считаешь? — спросила Софи.

Они сидели в ресторане «Гилберт Скотт» на вокзале Сент-Панкрас и проводили посмертное вскрытие дискуссии. Ресторан они выбрали дорогой, однако решили, что, раз уж встречаться теперь будут редко, каждая такая встреча пусть будет особой. Софи заказала ризотто с зеленым горошком, а Соан решил поэкспериментировать с пирогом с креветками и кроликом, который оказался вкуснейшим.

— Эти люди не знают, о чем говорят, — продолжил он. — Эта так называемая терпимость… Каждый день сталкиваешься с людьми, которые нисколько не терпимы, будь то сотрудники магазинов или обычные прохожие на улице. Может, ничего агрессивного они и не говорят, но видно по их глазам и вообще по тому, как они себя ведут с тобой. И им хочется что-нибудь сказать. О да, им хочется применить к тебе какое-нибудь запретное слово или же просто сказать тебе, чтоб съебывал обратно в свою страну — где бы она, по их разумению, ни была, — но им нельзя. Они знают, что это непозволительно. А потому ненавидят не только тебя, они ненавидят еще и их — кем бы те ни были, — этих безликих людей, что сидят где-то над ними и осуждают их, предписывают, что можно, а что нельзя произносить вслух.

Софи не знала, что тут сказать. Ни разу прежде не слышала она, чтобы Соан рассуждал на эту тему так откровенно и так ожесточенно.

— В Бирмингеме, — неуверенно начала она, — люди вроде бы ладят… Не знаю, много народу из разных стран, и…

— Тебе это так и будет казаться, — проговорил Соан. Но этого ужина он ждал и хотел, чтобы настроение оставалось приятным, а потому сменил тему — достал свой айфон, нашел в фейсбуке какой-то фотоснимок и протянул телефон ей. — Кстати — что скажешь?

Софи уставилась на лицо молодого человека восковой бледности, каменно глазевшего в объектив из-за неопрятного рабочего стола.

— Кто это?

— Один мой аспирант.

— И что?

— Одинокий.

Софи ошарашенно вперилась в Соана.

— Ну ты же ищешь себе кого-нибудь?

— Да не очень, — сказала она. — Да и вообще, тут и говорить не о чем. У него вид, как у анорексичного Гарри Поттера.

— Чарующе, — отозвался Соан и вытащил из гугл-картинок другое фото. — Ну хорошо, а вот этот?

Софи вновь посмотрела на экран телефона и прищурилась: разочарованное лицо среднего возраста.

— Кто это?

— Из моих коллег.

Она пригляделась.

— Потасканный чуток, не?

— Я не знаю, сколько ему. Знаю, что уже девятнадцать лет пишет диссертацию и все никак не закончит.

Софи присмотрелась еще пристальнее.

— Это перхоть?

— Возможно, просто пыль на экране. Ну слушай, я с этим парнем в одном кабинете сидел весь прошлый год. Он хороший. Да, есть некоторые… трудности с личной гигиеной, но…

Софи вернула телефон.

— Спасибо, не надо. Никаких больше академиков. Хватит с меня очков-аквариумов и сутулых плеч. Мой следующий парень будет жеребцом.

Соан недоверчиво рассмеялся.

— Жеребцом?

— Высоким смуглым красавцем. С нормальной работой.

— Ты где такого найти собираешься — там, наверху?

— «Там, наверху»? — переспросила Софи, весело сверкая глазами.

— Это же наверху, так?

— Да тебе все «наверху». Все, что к северу от Клэпэма.

— Значит, мой взгляд на мир лондоноцентричен. Ничего не могу с этим поделать. Я тут родился, это мой город и единственное место, где я собираюсь жить. Бристоль был временным помутнением.

— Приезжай ко мне в гости в Бирмингем. Это разует тебе глаза.

— Хорошо, приеду. Но ты мне скажи, какие там мужчины.

— Такие же, как везде, конечно.

— Правда? Я думал, мужчины в Средней Англии помельче.

— Помельче? С чего ты это взял?

— Думал, так Толкин выдумал хоббитов. — Софи разразилась добродушным, но насмешливым хохотом, и Соан загнал себя в угол еще глубже: — Нет, ну серьезно: разве большинство в наше время не считает, что «Властелин колец» — это на самом деле про Бирмингем?

— Связь, очевидно, просматривается. В том месте, которое вроде как вдохновило Толкина, есть музей, на той же улице, где я живу.

— Мельница Сюр-Лох, — невозмутимо произнес Соан.

— Сэрхол, — поправила Софи. — Слушай, приезжай да сам глянь. Это милый город, вот правда.

— Конечно, милый. Земля беспредельной романтики и половых возможностей. В следующий раз приедешь сюда, я вас обоих приглашу на ужин. И тебя, и твоего парня-хоббита.

С этими словами он налил им по последнему бокалу вина, и они провозгласили тост: за Средиземье, за Срединную Англию.

Дуг получил электронное письмо из пресс-службы на Даунинг-стрит, в котором оглашалась прорва новых назначений, и взялся гуглить. Взгляд задержался на фамилии заместителя помощника начальника отдела связей с общественностью нового коалиционного правительства: Найджел Айвз. Был у них в школе мальчик по фамилии Айвз. Тимоти Айвз. И пусть фамилия не редкая, далекие воспоминания она пробудила. Бенджамин как-то раз сказал ему в минуту слабости, несколько лет назад, что принял от Тимоти Айвза запрос на дружбу в фейсбуке и обнаружил, что у Тимоти, среди прочего, есть сын… Не Найджел ли? И это тоже могло оказаться совпадением. Но в любом случае Дуг написал Найджелу, и Найджел ему ответил, и когда они встретились поболтать — не под запись — в кафе рядом со станцией «Темпл», Найджел первым делом сказал:

— Кажется, вы учились в школе с моим отцом.

— С Тимоти? В «Кинг-Уильямс» в Бирмингеме, в семидесятые?

— Точно. Он вас боялся до ужаса.

— Правда? — проговорил Дуг.

— Был уверен, что вы его презираете.

— Правда? — повторил Дуг и вспомнил, что так оно в самом деле и выходило. Тимоти Айвз был мелким недоростком, и старшие мальчишки в школе — особенно Хардинг — безжалостно его травили, постоянно отправляя на посылки и вымогая разные услуги. — Как он поживает? Чем занимается?

— Стал довольно успешным проктологом.

— Да что вы говорите.

— Уверен, что вы геморроем не страдаете, Дуглас, но если вдруг так, отец мог бы облегчить вам муки.

— Я несомненно буду иметь это в виду.

— Но, осмелюсь предположить, вы пришли поговорить не о своем геморрое.

— У меня его нет, и я о нем не говорил.

— Действительно.

— Нет, я пришел, потому что хотел обсудить возможность наших с вами… задушевных и взаимовыгодных отношений. Если тори и либерал-демократы способны сформировать коалицию — и найти способы работать вместе, то… кто знает? Может, сумеем и мы.

— Разумеется. Вы говорите о духе эпохи, Дуг. Полный отрыв от старой двухпартийной системы. Никаких больше мелочных противостояний. Исключительно общий язык и сотрудничество. Очень вдохновляющее время для начала политической жизни.

Дуг оглядел Найджела и задумался, сколько тому может быть лет. По виду — только что из университета. Щеки бледно-розовые, и, казалось, брить их отродясь не надо было. Темные костюм и галстук с иголочки, но непримечательные, как и расчесанные на косой пробор волосы. Выражение лица пресное, голос постоянно воодушевленный, но при этом непроницаемый. Начало третьего десятка, никак не больше.

— Так все же как там на самом деле все складывается сейчас — в Доме десять? — спросил Дуг. — У вас там две очень разные партии, с очень разными программами. Вряд ли это надолго, верно?

Найджел улыбнулся.

— Дэйв, Ник[15] и команда уважают вас как комментатора, Дуглас, но мы знаем, что ваша задача — искать узкие места. Здесь вы их не найдете. У Дэйва и Ника, естественно, имеются разногласия. Но в конечном счете они же обычные ребята, которым хочется делать дело.

— Обычные ребята?

— Именно.

— Обычные ребята, которые по чистой случайности посещали невероятно дорогие частные школы, прежде чем вскарабкаться по намасленному шесту политики.

— Именно. Видите, сколько у них общего? Не великолепно ли было наблюдать за ними в тот первый их совместный день в Саду роз?[16] Как они резвились на камеры, смеялись…

— То есть никакого идеологического разделения нет?

Найджел чуть нахмурился.

— Ну, Дэйв учился в Итоне, а Ник — в Вестминстере. Это довольно серьезное различие, я отдаю себе в этом отчет. — Впрочем, лицо у него быстро посветлело. — Но вот честно, Дуглас… можно мне теперь называть вас Дугом?

— Конечно, отчего же нет?

— Вот честно, Дуг, слыхали бы вы, какой у них был отжиг за министерским столом.

— Слыхал бы я… что, простите?

— Как они отжигали. Отжиг.

— Отжигали?

— Шутили, смеялись, подкалывали. Поверьте, я слышал много такого, особенно в универе, и тут отжиг прям топовый.

— Давайте-ка проясним: вы говорите о… дискуссиях кабинета министров?

— Абсолютно так.

— То есть несколько дней назад тысячи молодых людей вышли на улицы Лондона в знак протеста против колоссального повышения стоимости учебы, которое Ник Клегг обещал не поддерживать, а теперь поддерживает, а тем временем новый министр финансов объявляет о повальных сокращениях расходов на общественные нужды, и вы мне говорите, что за всем этим… отжиг?

Найджел замялся. Кажется, забеспокоился, как будет воспринята его следующая реплика.

— Дуг, не поймите неправильно, однако это поколенческое. Речь о разрыве между поколениями. Вы, ваши друзья, мой отец воспитаны определенным образом. Вы привыкли к антагонистической разновидности партийной политики. Но Британия ушла вперед. Старая система рухнула. Шестое мая нам это доказало[17]. Шестого мая Британии предложили выбрать новое направление, и люди сказали громко, единодушно, решительно — и сказали яснее некуда. Они сказали: «Мы не знаем». — В ответ на растерянное молчание Дуга Найджел приятно улыбнулся. — «Мы не знаем», — повторил он, пожимая плечами и разводя руки. — Два года назад мир пережил чудовищный финансовый кризис, и никто не понимает, как с ним разбираться. Никто не знает, куда дальше. Я называю это радикальной нерешительностью, этот новый дух нашего времени. И Ник с Дэйвом идеально его воплощают.

Дуг в ответ механически кивал, но сам не мог решить, шутит Найджел или нет. Это ощущение в ближайшие несколько лет сделается все привычнее.

Декабрь 2010-го

Письмо из полиции Уэст-Мёрсии плюхнулось на коврик у двери Софи утром в конце октября. Видеокамеры засекли ее автомобиль на Стритзбрук-роуд, когда она ехала тридцать семь миль в час при тридцатимильном ограничении скорости. Ей предлагалось на выбор либо получить себе три штрафных балла, либо заплатить сто фунтов за курсы сознательного отношения к скорости. Софи, естественно, выбрала второе.

Ей назначили на два часа дня в безликом конторском квартале на Колмор-роу в начале декабря. Она приехала, ее проводили в приемную на девятом этаже, оснащенную двумя торговыми автоматами с газировкой и шоколадными батончиками, и где вдоль стен квадратом стояло два десятка стульев. Когда Софи явилась, почти все стулья уже были заняты. Занимали их мужчины и женщины всех возрастов, всех оттенков кожи. Велись ехидные приглушенные разговоры полушутя. По духу это место напомнило Софи школу: мальчики и девочки, которых поймали на мелком хулиганстве, ждут своей кары перед кабинетом директора. Софи решила не присаживаться, а подобраться к прокопченному окну и поглядеть на город, на торговые центры и небоскребы, на старые ряды террасных домов вдали и, еще дальше, на бетонную путаницу многоуровневой развязки — все сплошь серое и размазанное в чахлом послеполуденном свете.

— Так, внимание всем, — прозвучал у нее за спиной молодой энергичный мужской голос. — Будьте любезны, идите за мной, пожалуйста, займем свои места и начнем.

Говорившего Софи не увидела. Двинулась за вереницей людей, побредшей в соседнюю комнату; там все было обустроено как в школьном классе — парты, скамейки за ними, экран для презентаций в «ПауэрПойнте». Дневное освещение под потолком свирепо и безрадостно. Перед партами спиной к вошедшим стоял высокий, хорошо сложенный мужчина и перекладывал на столе какие-то бумажки. Обернулся.

— Добрый день всем, — сказал он. — Меня зовут Иэн, я ваш методист на сегодняшнем занятии. А это моя коллега Нахид.

Дверь в дальнем углу открылась, вошла очень яркая женщина — едва ли не такая же высокая, как Иэн, вероятно, за тридцатник, но кучерявые волосы до плеч уже тронуты сединой — и двинулась между рядами парт. На ходу она чуть клонилась назад, несла себя с уверенностью и раздавала улыбки-приветы сидевшим по обе стороны от нее. Улыбки эти были вызывающими и дерзкими. Софи она сразу понравилась, подумалось, что кишка у женщины должна быть ой не тонка: стоять вот так в классе, набитом почти одними мужиками — в основном белыми мужиками, — и отчитывать их за водительские ошибки.

На деле с ее ожиданиями не совпал ни тот ни другой инструктор. Иэну, вовсе не пожилому педагогу, потрясающему перстом — как раз такого педагога Софи без особой нежности воображала себе, — было тридцать с чем-то или под сорок, сложен он был как регбист, лицо радушное, открытое, с тонкими чертами и маняще длинные ресницы. Вот это особенно притягивало внимание Софи, хотя ей вновь удалось сосредоточиться, когда он начал опрашивать всех в классе об их прегрешениях по скорости и предлагать по очереди сказать что-нибудь в свою защиту, если получится. Он выслушивал каждый ответ с полной серьезностью и вниманием, а вот у Нахид улыбка с уст не сходила почти совсем, а из взгляда почти не исчезало веселье.

Ответы сами по себе получались интересные. Софи слушала говоривших, таких разных по возрасту, общественному классу, полу и национальности, у всех такие разные рассказы, но осознавала, что все они объединены общей чертой: глубинным и всепроникающим ощущением несправедливости. Превышали ли эти люди скорость, чтобы успеть на важную встречу, или (в одном случае) чтобы довезти хворого родственника до больницы, или (в другом) потому что купили китайской еды на вынос и хотели добраться домой прежде, чем она остынет, или, может, просто пришли к личному выводу, что ограничение скорости в этом месте неразумно, и решили им пренебречь, — все они бурлили праведным негодованием, чувствовали, что их выделили среди всех, выбрали злые незримые силы — силы, упивающиеся собственной властью и неотвратимо желающие укреплять ее, усложняя жизнь простым гражданам, которых поймали за безобидными занятиями их повседневной жизни. В классе от этого чувства было душно. Люди считали себя жертвами.

Софи категорически не хотела иметь к этому никакого отношения. Вышло так, что до ее рассказа очередь дошла последней, и Софи решила, как бы ни сложилось, говорить поперек общего хора.

Через несколько секунд Иэн обратил на нее внимание — Нахид, стоявшая впереди, лукавым, проницательным взглядом тоже предложила Софи поделиться своей историей с инструкторами и собратьями-негодниками.

— Да, в общем, рассказывать нечего, — произнесла она. — Ехала в зоне ограничения до тридцати миль в час. Согласно уведомлению, которое мне прислали, я делала тридцать семь миль в час. Вот и все.

— И почему же вы превышали скорость, как думаете? — спросил Иэн. — Есть ли какая-то конкретная причина?

Софи чуть замялась. Так легко было бы выкрутиться простым объяснением: думала, что может опоздать на поезд. До чего же скучно, а? Не готова она была строить из себя невинную. И, кроме того, ей хотелось как-то произвести впечатление на Иэна.

— Думаю, Хаксли выразил это лучше всех, — сказала она, собравшись с духом.

Иэн растерялся.

— Кто?..

— Олдос Хаксли, — пояснила Софи. — Романист и философ. Он написал «О дивный новый мир»[18].

Иэн по-прежнему не выказывал признаков узнавания этого имени.

— Хорошо. И как же он выразился?

— Он выразился так: ближе всего к новому наркотику — наркотик скорости. «Скорость, как я понимаю, обеспечивает по-настоящему современное удовольствие».

Нахид и Иэн, которые до сего момента производили впечатление людей, слыхавших, надо думать, что угодно, пока ведут эти курсы, коротко переглянулись. В их взгляде был вопрос: кто из них двоих будет разбираться с этим неожиданным выступлением? Софи поразилась быстроте взаимопонимания между Иэном и Нахид, бессловесной легкости, с какой соглашение было достигнуто.

Иэн подошел поближе и присел на край ее парты.

— То есть скорость для вас — как наркотик, да? — спросил он, улыбаясь. Она кивнула и улыбнулась в ответ. Казалось, они оба понимают, что она говорит не всерьез. — И вы ехали тридцать семь миль в час? — Она вновь кивнула. Улыбка у Иэна была совершенно обезоруживающей. — Ну, не то чтоб вы героином закинулись, верно? Это было б все равно что ехать… восемьдесят, так? — Она не ответила, он продолжил: — Тридцать-то семь при ограничении в тридцать? В наркоманских понятиях это вроде как… уф, не знаю, две ложки кофе на чашку вместо одной.

Класс хором разразился смешками.

— Думаю, мой коллега пытается сказать, — вступила Нахид, — что цитата милая, но вы, вероятно, просто пытаетесь пустить нам пыль в глаза. Скорее всего, вы просто немножко торопились — успеть на поезд или что-нибудь в этом роде.

Софи все еще упивалась последними мгновениями веселого, одобрительного взгляда Иэна и по-настоящему расслышала лишь конец этого замечания. Впрочем, она успела уловить в голосе Нахид тихую властность — как и во всем, что Нахид говорила, пока шло занятие. Ее знания и навыки вызывали уважение, хотя некоторые мужчины в классе злились, что их на заданную тему поучает женщина — женщина-азиатка, — и злость эта была осязаемой. Рядом с Софи сидел багроволицый мужчина средних лет в деловом костюме, со взъерошенными седыми волосами и видом неизбывного, едва скрываемого презрения. Звали его Дереком, поймали его на езде пятьдесят три мили в час на участке с сорокамильным ограничением, потому что «я тот участок дороги знаю как свои пять пальцев», и враждебность к Нахид уже, кажется, распространилась и на Софи — за то, что она отвергла его неуклюжие попытки заговорщицкого юмора.

Посреди занятия, уже ближе к вечеру, объявили перерыв — освежиться, Иэн и Нахид компанию им не составили, ушли куда-то к себе, после чего собравшихся разделили на две группы для просмотра видеозаписей множества различных сценариев автовождения, чтобы разобраться, в чем их опасность. Софи и Дерек оказались в одной группе, руководила ею Нахид.

— Так, хорошенько вглядитесь в этот участок пригородной улицы, — сказала она, ставя запись на паузу и указкой обращая внимание зрителей на отдельные детали. — Посмотрите на эти знаки, посмотрите на возможные помехи и опасности. Скажите, какое тут ограничение скорости и с какой скоростью, по-вашему, тут безопасно ехать в заданных условиях.

Посовещавшись, группа Софи правильно определила ограничение скорости — тридцать миль в час (хотя многие высказывали дикие — и ошибочные — предположения), но когда Софи заметила, что разумно было бы вести машину на двадцати милях в час, Дерек оказался непреклонен: тридцать миль в час — совершенно приемлемо.

— Нет, я так не считаю, — отозвалась Нахид. — Ваша соседка права в данном случае.

— Это ваше мнение, — сказал Дерек.

— Да, мое, и все имеют право на свое мнение, хотя это не означает, что все мнения одинаково ценны. Чем вы, напомните, занимаетесь по работе, сэр?

— Менеджер розничных продаж. В основном спортивный инвентарь.

— Хорошо. Значит, в том, что касается спортинвентаря, ваше мнение ценнее моего. Но вероятно, если речь о безопасности на дороге…

— Я вожу машину сорок лет, — перебил он, — и ни разу не попал в аварию. С чего мне выслушивать поучения такой, как вы?

Краткая пауза, оторопь — Нахид осознала удар, нанесенный этими тремя словами, но так стремительно, что едва заметишь, и ответила совершенно уравновешенно:

— Видите вот этот знак? Разумеется, видите — и знаете, что он означает: где-то на этой улице школа. Вход в школу видите? Нет, потому что вот этот фургон, оставленный на правой стороне, будет заслонять вам вид, пока вы с ним не поравняетесь. Немала вероятность, что из-за фургона, не замечая вас, выбежит маленькая девочка. От вашей скорости в двадцать миль в час она сильно пострадает. Тридцать миль в час, возможно, убьют ее. Но если проедете по этому отрезку улицы на скорости в тридцать миль в час, вы, наверное, и впрямь укоротите себе время в пути секунд на пять. Вот вам и уравнение. Эти две вещи нужно взвесить относительно друг дружки. Пять секунд вашей жизни — и вся чья-то еще жизнь. Пять секунд — целая жизнь. — Она примолкла, глаза все еще блестели, намек на улыбку по-прежнему виднелся в уголках рта. — Трудное ли это решение? По-моему, нет. А по-вашему, пожалуй, да.

Улыбка у нее теперь сделалась вызовом, оружием, направленным прямиком на Дерека. Он уставился на Нахид, но ничего не сказал.

Когда занятия завершились, Софи оказалась с ним в одном лифте. Он сухо кивнул ей, затем отвел взгляд, и мгновение ей думалось, что они доедут молча до самого первого этажа. Но Дерек сказал:

— Ну что, четыре часа моей чертовой жизни я уже никогда не верну.

Софи тщательно взвесила свой ответ:

— Все же лучше, чем получить штрафные на права, согласны?

— Не знаю, — отозвался Дерек. — Думаю, лучше так в следующий раз — вместо того чтобы выслушивать нотации этой самодовольной с…

Софи поначалу не ответила. Просто полегчало от того, что он умолк, не договорив того слова. И лишь когда они вышла на студеный воздух Колмор-роу, где стайки конторских служащих пробирались к станциям и автобусным остановкам, к беспрестанным приливам и отливам дорожного движения, к вечернему небу, черному, как в полночь, она сказала:

— Уверена, что парень сказал бы в точности то же самое. — И добавила имя — Иэн, непонятно зачем. Действительно излишне.

Путь домой для Дерека, где бы этот дом ни находился, был в противоположную от Софи сторону. Но прощальный выстрел он для нее приберег.

— Знаете, что это было? — произнес он. — То, что мы наблюдали сегодня вечером? — И не успела она заговорить, как он ответил на свой вопрос сам: — Новый фашизм. — Вскинул руку в прощальном жесте и добавил: — Добро пожаловать в Британию-2010. Пока!

— Безопасной дороги, — ответила Софи, и они отвернулись друг от друга, двинулись каждый своим путем.

* * *

Софи прошла всего несколько ярдов и сразу нырнула в ближайший «Старбакс», решив, что ведро кофе с обилием молока — в точности то, что ей необходимо, прежде чем принять мытарства очередного вечера в обществе отца.

С мокко в руке она поискала себе место и увидела за столиком у окна одинокую Нахид. Софи потянулась было к ней, но затем, не желая навязываться, выбрала свободный столик рядом. Однако Нахид ее заметила, махнула рукой и кивнула, и все это Софи решила истолковать как приглашение.

— Привет, — произнесла Нахид, пока Софи устраивалась напротив. — Думала, вы уже на трассе, жмете девяносто пять миль в час по внешней полосе, для кайфа.

Софи рассмеялась и сказала:

— А я думала, вам нужно что-нибудь покрепче кофе после такого-то вечера.

— Вряд ли, — сказала Нахид. — Я за рулем, домой ехать, а нам полагается быть прозрачными как стеклышко.

— Само собой, — отозвалась Софи, чувствуя, что ляпнула глупость.

— Кроме того, занятие прошло неплохо, совсем неплохо. Вы, ребята, вели себя вежливо и прилично, в общем и целом.

— Я вся сплошное восхищение, — сказала Софи. — В смысле, я и сама немного преподаю, но тут другое дело… Мои студенты по доброй воле на занятия ходят, им хочется учиться — большинству из них.

— Мне моя работа нравится, — сказала Нахид. — Она стоит усилий, и у меня последнее время получается, пусть даже я сама это говорю.

— Точно, — согласилась Софи. — Я сегодня многое узнала, хотя и не то, на что рассчитывала. Почему-то думала, что вы все из полиции.

Нахид улыбнулась.

— Нет. Эти курсы ведет не полиция. Мы все в основном были инструкторами по вождению. А вы, — обратилась она к Софи, — вы где преподаете?

— В университете. Историю искусств. Не настолько стоящее усилий, наверное. По крайней мере, то, чему я учу, спасает не многие жизни.

— Незачем извиняться за то, чем занимаетесь, — сказала Нахид.

На столе зажужжал ее телефон, Нахид глянула на экран, раздумывая, принять ли сообщение. Великая дилемма современного светского этикета.

— Давайте-давайте, — сказала Софи. — Мы все так делаем.

Нахид всмотрелась в телефон.

— Ну, это просто Иэн. — Прочитала сообщение. — Говорит, я сегодня молодцом.

— Как мило с его стороны.

— Он приятный парень. — Повинуясь порыву, взяла телефон и набрала ответ, затем глянула на Софи — с привычным уже теперь блеском в глазах. — Хотите, скажу, что я написала?

— Если это не личное.

— Сказала, что пью кофе с наркушей на спидах.

Софи рассмеялась:

— У меня уже такая кличка?

— Когда перерыв на чай, мы всегда выдумываем всем вам прозвища. Полагается продумывать вторую часть занятия, но… в общем, у нас это все уже от зубов отскакивает — более-менее.

— Скажите другие клички, — попросила Софи.

— По-моему, не стоит.

— Вот Дерек. Который по спортинвентарю.

— Мистер Злюка. Не очень оригинально, я понимаю, но ему к лицу. У нас таких один-двое всегда находятся, кстати. Одно понимаешь в этой работе точно: ох и много у людей гнева.

— Вы смелая — так подставляться под обстрел.

— Да не то чтобы. И вопрос тут не всегда расовый. Людям нравится злиться на что угодно. Очень часто они просто ищут повод. Мне их жалко. Думаю, у многих… мало что происходит в жизни. Эмоционально. То есть, может, у них брак усох или все, что они делают, стало некоей привычкой, не знаю. Но они мало что чувствуют. Никаких эмоциональных стимулов. Нам всем необходимо чувствовать, верно? Когда из-за чего-то сердишься, хоть что-то чувствуешь. Получаешь свой эмоциональный кайф.

Софи кивнула. Во всем этом был отчетливый смысл.

— А вы? Вам не надо сердиться, чтобы чувствовать себя живой?

— Мне повезло, — сказала Нахид. — У меня хороший муж и двое прелестных детишек. Они задачу выполняют. А у вас?

— О, я сейчас в некотором смысле… между отношениями. — Софи помедлила, но пока она это произносила, у Нахид вновь зажужжал телефон.

Она покосилась на экран и невозмутимо произнесла:

— Ну что ж, очень своевременное сообщение. — Она глянула на Софи. — Это опять Иэн. Он просит меня взять у вас номер телефона.

За всю свою жизнь Софи никогда не встречала никого с таким же пронзительным взглядом — или с такой же красноречивой, застающей врасплох улыбкой. Софи показалось, что она под этим взглядом сейчас увянет.

— Стоит дать?

Бенджамин вновь ехал из Шрусбери в Реднэл, вдоль реки Северн, через городки Крессидж, Мач-Уэнлок, Бриджнорт, Энвилл, Стаурбридж и Хэгли. Этим путем он катался туда-сюда по крайней мере дважды в неделю весь последний год. Двести поездок или даже больше. Немудрено, что ему теперь казалось, будто он знает каждый изгиб трассы, каждую черту пейзажа, каждый объезд, каждый паб, каждую автозаправку, каждый «Теско Экспресс», каждый садоводческий магазин, каждую старую церковь, ныне обустроенную под жилье. Он знал, где пробки будут паршивее всего, а где есть лазейки, чтобы обогнуть особенно неудобную череду светофоров. Сегодня-то это все не требовалось. Дороги пустовали. Резкий холод, притащивший за собой в эти края снег в начале месяца, уступил облачным небесам и температурам помягче; тусклая, невыразительная погода, то, что надо, и для этой поездки, и для ее повода. Субботнее утро, как любое другое такое же. Рождество — день, который Бенджамин пылко возненавидел.