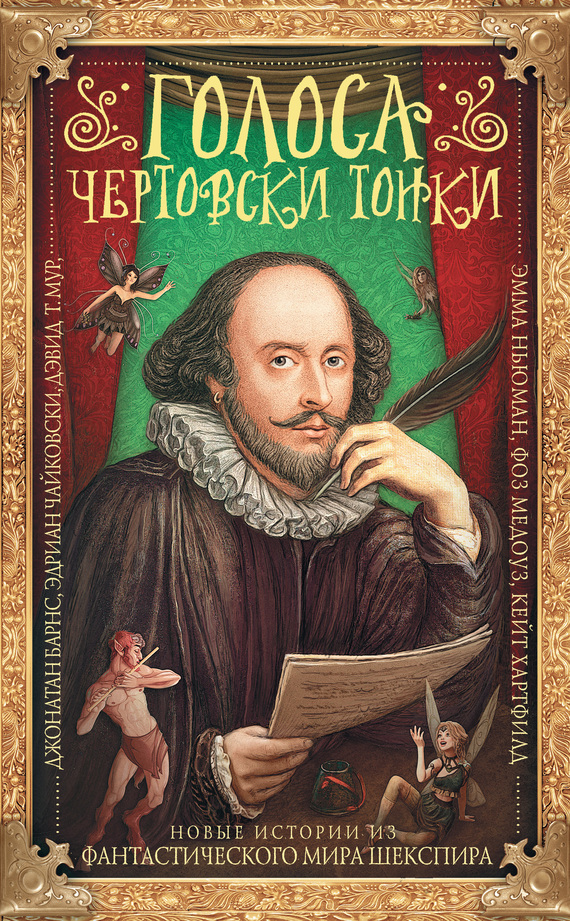

Книга: Голоса чертовски тонки. Новые истории из фантастического мира Шекспира (сборник)

Джонатан Барнс, Адриан Чайковски, Эмма Ньюман и др

Голоса чертовски тонки (сборник)

Новые истории из фантастического мира Шекспира

Jonathan Barnes, Adrian Tchaikovsky, Emma Newman, Foz Meadows, Kate Heartfield and David Thomas Moore

MONSTROUS LITTLE VOISES: NEW TALES FROM SHAKESPEARE’S FANTASY WORLD

Печатается с разрешения издательства Rebellion, www.Abaddonbooks.com.

Monstrous Little Voices, Blessed Candles of the Night, Coral Bones,

The Course of True Love, The Unkindest Cut, Even In The Canon’s Mouth,

On The Twelfth Night© 2016, 2017 Rebellion. All rights reserved.

Abaddon Books and the Abaddon Books Logo are trademarks or registered trademarks of Rebellion Intellectual Property Limited.

The trademarks have been registered or protection sought in all member countries of the European Union and other countries around the world. All rights reserved.

***

Это – времена Шекспира. Времена, когда бушуют бури, гремят сражения, творится магия – и пишутся истории. Внимайте пять новых сказок, великолепных и ужасных, придают новый облик бессмертным творениям Барда. Перед вами новый сборник повестей что, может статься, будут передаваться из уст в уста столетиями!

***

Каждая из этих историй по-своему прекрасна. Настолько оригинальной и блестяще написанной антологии нам не встречалось уже давно, и мы безоговорочно рекомендуем ее вниманию читателей.

AMAZING STORIES MAGAZINE

Словно мечты, воплощенные наяву!

FX MAGAZINE

***

Памяти Лизы Джардин,

кавалера Ордена Британской Империи,

действительного члена Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе

и Королевского исторического общества

(1944–2015)

Эта книга посвящается памяти профессора Лизы Джардин, умершей в октябре 2015 г. после тяжелой продолжительной болезни.

Профессор истории эпохи Возрождения Университетского Колледжа Лондона, основательница Центра междисциплинарных исследований в области классических языков и литературы… Полный список должностей, почетных званий и наград, присужденных Лизе научными учреждениями всего мира, слишком велик, чтобы публиковать его здесь. Действительный член Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе и Королевского исторического общества, она была авторитетом мирового уровня в вопросах истории эпохи Возрождения, владела восемью древними и современными языками, была страстным и тонким публицистом и регулярно выступала по телевидению и радио. Кроме этого, в 1997–1998 гг. она читала курс лекций о творчестве Уильяма Шекспира в Лондонском университете королевы Марии, где выпала честь учиться и мне.

Ее лекции – кроме феноменального владения темой, эмоциональности и непредвзятости – запомнились мне стремлением изучать Шекспира в современном контексте. Мы изучали различные редакции и дополнения, рассматривали язык Шекспира в его эпоху и в наше время, спорили о его политических убеждениях… Помню лекцию о «Ромео и Джульетте», почти полностью основанную на фильме База Лурмана[1]. А однажды мы чуть ли не пол-лекции рассматривали фото с гвардейцем, безмолвно плакавшим на похоронах принцессы Дианы, обсуждая эмоции и способы их выражения…

С тех пор я почти не вспоминал о Лизе, пока не услышал о ее смерти – как раз в тот момент, когда работал над этой книгой. Нет, я не суеверен, но это необычайное совпадение потрясло меня до глубины души. Одобрила бы Лиза сборник, который вы держите в руках? Не знаю. Остается лишь надеяться на это. Она стремилась подарить Шекспира современному миру, и, по-моему, Фоз, Кейт, Эмме, Адриану и Джонатану это вполне удалось. И в этом есть некая высшая справедливость: миру будет очень не хватать голоса Лизы (кстати, отнюдь не «чертовски тонкого»)[2].

Дэвид Томас Мур

Ноябрь 2015 г.

Священными светилами ночными

– Хорошо, Уилл!

Он поднимает взгляд от страницы, смотрит на меня, слегка улыбаясь, и я трепещу от радости.

Я, конечно, сплю.

– Хорошо, и ты сам знаешь, что это хорошо! Во имя веры, я ж сколько раз тебе твердил!

Он небрежно швыряет страницы на стол, и я бросаюсь собирать их, следя за тем, чтобы не опрокинуть чернильницу.

– Спасибо, Кит[4]. На самом деле, работа еще не закончена. Так, значит, у меня получилось? Он настоящий злодей? – я нервничаю и запинаюсь. Кит один из моих лучших друзей в Лондоне, – мой первый настоящий лондонский друг, но, когда я показываю ему свою работу, то чувствую себя каким-то жалким школяром.

…в свете ламп сверкает лезвие…

– Замечательный, чудовищно жестокий король! – потягиваясь, как кошка, он встает. – «Так низость голую я прикрываю лохмотьями священных ветхих текстов и, сердцем дьявол, выгляжу святым»[5]. Превосходно. Аллен[6] вникнет в эту сцену и так злобно глянет на это мужичье в зале, что они тут же обмочат свои брэ[7].

– А я думал дать шанс молодому Бербеджу…

– Да? – он изгибает бровь, и я, покраснев, утыкаюсь в свои бумаги. Но, поразмыслив, Кит кивает. – Хороший выбор. Он уже достаточно зрел, и у него определенно есть талант.

– Я тоже так думаю.

Я беру свою кружку и, обнаружив, что она пуста, встаю и иду к очагу за стоящей подле него бутылкой хереса.

– Хорошо, Уилл, но… – друг салютует мне кубком, выжидающе смотрит на меня, и я послушно наполняю собственную кружку. – Но, как я уже говорил, загвоздка не в таланте, а в опыте. Ты пишешь о Падуе, о Вероне, но ты никогда там не был. Матерь божья, да ты даже в Кале никогда не был!

– Я знаю, что ты собираешься сказать, но…

– Уилл, едем со мной. Я отправляюсь завтра или послезавтра. Венеция, Флоренция…

– Но, Кит, я занят. Говард требует, чтобы «Ричард» был готов через две недели, и еще хочет пьесу о Черном принце, как только я…

Он театрально закатывает глаза.

– Опять эти короли! И все для того, чтобы польстить старому мешку с…

– Кит, прошу тебя! – я нервно оглядываюсь, хотя мы одни в моей чердачной каморке, и беспомощно пожимаю плечами. – А Генри Кэри нужна комедия для его новой труппы. Что-нибудь этакое, где одних путают с другими, и чтоб непременно был какой-нибудь дурень, и все бегали взад-вперед…

Кит пьет, ставит кубок на стол и смотрит мне в глаза.

– Два месяца, Уилл. Венеция, Флоренция, у меня там кое-какие дела…

– Хочешь улизнуть от Тайного Совета? Но почему бы тебе не обратиться прямо к королеве?

Он морщится.

– Скорее всего, я исчерпал кредит ее доверия. В любом случае, к моему возвращению все уже забудется. Поехали, Уилл, прошу тебя. Будет весело!

Я таращусь на него и хочу сказать: «Да!», хочу сказать: «Поехали! Не будем ждать ни минуты, едем сейчас же!» В Лондонском Пуле всегда найдется корабль, готовый отправиться в Венецию. Я жажду сказать это и изменить прошлое…

Но ничего не происходит. Я смотрю себе под ноги, и глупо, неловко молчу.

Кит пожимает плечами.

– Перед отъездом задам тебе этот вопрос еще раз. Завтра я буду в Детфорде – Поли[8] просил меня присоединиться к нему у Элеоноры Булл, – но я еще вернусь.

Что-то касается моей спины, и я просыпаюсь. В моих комнатах темно – теперь они просторнее и лучше обставлены – и до рассвета еще далеко. Чья-то нога, теплее моей…

Эдвард? Джон? Я был чересчур пьян и не запомнил. Обычно я отправляю актеров восвояси: от них одни неприятности, да еще у половины – сифилис. Но я топил печаль в вине – и сам тонул в печали, – и тут явился этот то ли Эдвард, то ли Джон, запрыгал вокруг, плюхнулся ко мне на колени, заерзал, и я позволил этому случиться. Возможно, даже хотел, чтобы это случилось.

Какой-то миг я думаю об Энн и морщусь. Ладно. Отложим тревоги до утра. А пока – пусть все это еще немного послужит мне утешением.

…люди, дерутся за кинжал…

Миновало тринадцать лет. Теперь я довольно богат. Новый король видел истории, написанные мною в угоду старой Бесс[9], и желает, чтобы я написал и о его предках. Рукопись, можно сказать, у меня на столе, и я чувствую себя виноватым.

– Эй, Дикон! – говорю я, вновь засыпая – легко, будто задув свечу. – А Кит здесь? Я думал с ним увидеться.

В «Голове королевы» полно актеров и драматургов; сегодня шума и веселья здесь куда больше, чем обычно. Лицо Бербеджа внезапно бледнеет. Что я такого сказал? Уж не ослышался ли он?

– Я говорю…

– Уилл, ты разве не слышал? – говорит молодой актер, опуская руку мне на плечо, будто я уже в горе, будто он уже сказал то, что собирается сказать – то, что я уже знаю, понимая, что сплю.

– Неужто Тайный… – начинаю я.

– Уилл, Кит мертв. Убит вчера ночью.

Пальцы Ричарда сжимают плечо, он пристально глядит мне в глаза, ожидая увидеть в моем взгляде боль.

– Убит?

…сверкает лезвие, люди дерутся за кинжал…

– Кабацкая драка. Счет не поделили. Так говорят.

Он все еще пристально смотрит мне в лицо, все еще следит за мной, все еще…

Я не видел, как это случилось, но с того дня начал видеть это во сне – драку, кинжал, кровь.

Нет, не всегда. Порой этот сон мучает меня еженощно на протяжении месяца, порой я не вспоминаю о нем целый год. Но он, тот миг, неизменно возвращается…

…желтый отблеск на лезвии; брызжет алая кровь…

Я как будто виню во всем кинжал. Не Фрайзера[10], совершившего убийство, не ублюдка Поли, наверняка приложившего к нему руку, но сам кинжал, как будто неразумная сталь могла намеренно убить, утоляя жажду крови. Кинжал… Кто знает, что с ним сталось? Наверное, лежит себе в мошне на чьем-то поясе и служит целям не более мрачным, чем нарезание сыра.

Однако он не покидает моих мыслей. Он преследует меня. Он пляшет в моих снах, уничтожая все хорошее и доброе вокруг, поет пронзительные стальные гимны во славу смерти и утрат…

Я вновь просыпаюсь – резко, внезапно, сердце отчаянно бьется в груди. В спальне ничто не изменилось ни на дюйм. Я отбрасываю одеяла – то ли Джон, то ли Эдвард раздраженно ворочается и вопросительно мычит.

– Прости, – говорю я. – Я просто… мне нужно…

Он вновь разражается храпом, а я подсаживаюсь к столу и зажигаю лампу.

Кинжал…

Поначалу я думал просто спустить старика с лестницы, но нужно что-то сделать с этим кинжалом, и пьеса о шотландских предках старого Джимми[11] – как раз подходящее место. Подходящий мрачный приют для этой мрачной вещи. Кинжал всего лишь нужно…

…отправить куда-нибудь подальше, прочь из моих мыслей. Тогда я избавлюсь от него.

Берусь за перо и пишу:

МАКБЕТ:

Кинжал ли предо мной? и рукоятью

К моей руке? – Вот я тебя схвачу!! [12]

Венеция, 1598 г.

Говорят, пирушки при дворе Оберона, царя фей и эльфов, заметно уступают весельям в покоях его супруги в изысканности и изяществе, зато намного превосходят их в разнузданности. Однако сейчас было еще рано. Кровавая «охотничья луна»[13] нависла над потаенной рощей в глубине окруживших Венецию лесов, заливая багровым светом нескольких сатиров, обхаживающих нимф, огров, бьющих в огромные барабаны, и гоблинов, выделывающих немыслимые антраша в буйном хороводе. Позже вино польется рекой, настанет время поединков и охоты.

Царь фей, еще не присоединившийся к празднествам, возлежал на ложе из роз и костей. Упившись темным горьким вином, он лениво взирал на придворных и выслушивал доклад своего лазутчика, Паслена. Сегодня он пребывал в облике рогатого полузверя ростом вдвое выше человеческого, и пиршество обещало быть на редкость буйным.

– Значит, Медичи затевают войну? – спросил Оберон, устремив взор вдаль.

– Воистину. Их младший, Фердинанд, затеял тяжбу за тосканский трон со старшим.

– А-га, а Фердинанд женат на племяннице Арагона, и значит, Педро опять начнет бряцать саблей и швыряться громкими словесами, хотя на деле ему нет ни малейшей заботы, кому принадлежит этот трон.

– А герцог Франческо женат на племяннице Орсино, – добавил Паслен, блеснув ничего не выражающими черными глазами в багровом свете луны, – и потому Иллирия также вступит в этот спор, – он плотоядно усмехнулся. – Говорят, оба братца назойливо докучают Миланскому Волшебнику, но ни один пока не добился своего.

– А что Франция?

– О, Генрих не станет ввязываться. Он, как всегда, позволит своим лордам драться на любой из сторон, кому какая по нраву, взыскуя чести и славы.

Царь фей воздел руки, расплескивая из кубка вино.

– Так что же, в драку вступит весь мир? – спросил он.

Гоблин с ухмылкой качнулся на пятках.

– Разве война не есть основа естества смертных?

– Это верно, – мрачно согласился Оберон, протягивая пустой кубок одному из слуг-виночерпиев. – Что ж, благодарю тебя за твой доклад, мой добрый Паслен. Ты можешь возвращаться к своим обязанностям.

– Но, мой повелитель… – осмелился возразить Паслен.

– Да, гоблин? – поднял бровь царь фей и эльфов, изумленный дерзостью своего слуги.

– Сдается мне… Серениссима[14] примет сторону Арагона. А ваша царица все еще пребывает в Иллирии, где обхаживает Орсино…

– Вот как? И что же?

– Мой повелитель, царству фей и эльфов лучше всего не ввязываться в войну смертных.

– Х-ммм… – задумчиво протянул Оберон. – Ты прав. Выбери дюжину эльфов и фей из самых добропорядочных и отправь их с посольствами ко дворам смертных. Пусть эти посольства послужат призывом к миру.

Швырнув только что наполненный кубок на мягкий мох, Оберон поднялся на ноги и тяжко вздохнул.

– А я пойду, поговорю с супругой…

Коралловые кости

Отец твой спит на дне морском.

Кораллом стали кости в нем.

Два перла там, где взор сиял.

Он не исчез и не пропал,

Но пышно, чудно превращен

В сокровища морские он[15].

Акт I

ОТЕЦ МОЙ ЛЖЕТ

Неаполь, 1580 г.

– А ты знаешь, что он усыпляет тебя? – сказала тогда Ариэль, отпихнувшись воздушными пятками от близлежащего валуна. В тот день она приняла женский облик. – Когда ты надоедаешь ему. Он погружает тебя в сон.

– Знаю, – ответила я, и безмятежность на ее лице сменилась печалью. – Но разве не спят все приличные дети? Разве не спят все живые существа?

– Спят, – согласилась Ариэль. – Но по-другому.

Горячка колотит, трясет, словно буря – корабль. Мне ее не одолеть. Бред кружит меня, точно водоворот, сужая и сужая круги, еще, и еще, и еще, но никак не может снять мое тело с якоря, оторвать его от этой проклятой пульсирующей боли. Лекарь говорит: выкидыш ветренен и ненадежен, чуть что – предаст, точно жена, точно женщина, однако я чувствую себя скорее преданной, чем предательницей. А, может, правду говорят, что я, как Калибан – попросту дикое, чудовищное создание с зубами, рыжими, как и мои волосы – рыжие-рыжие, ярко-красные. И простыни мои красны, и я верчусь на них в горячке, и тело мое покрыто коркой едкой, сладкой соли, никогда не знавшей моря.

– Она будет жить? – спрашивает Фердинанд. Он вне пределов моего взора, но не слуха. Нарочно, или всего лишь волею случая?

– Возможно, – уклончиво отвечает лекарь. – Во время беременности плодные воды должны защищать мать от нечистых жидкостей, но в данной ситуации, когда воды отошли…

Я, скорее, чувствую, чем вижу взмах его руки.

– Она весьма уязвима, – понижает тон, но не громкость голоса. Кашляет. – Хоть вам и больно будет слышать это, мой повелитель, но наблюдается следующая взаимосвязь: женщинам, скудно питавшимся в детстве, весьма тяжело вынашивать и собственное потомство. Взращенная же на необитаемом острове…

– Взращенная волшебником, Чезаре. Взращенная герцогом и мудрецом в одном лице.

– Мудрецом… Волшебником, который, по собственным же словам, не способен наколдовать еды, неважно, сколь чисты его намерения… Хм! Мой повелитель, я вовсе не хочу оскорбить принцессу Миранду – она, безусловно, прекрасна. Но при этом – узка в бедрах и мала ростом. То есть, лишена телесных запасов, которые помогли бы ей оправиться от горячки. Если же горячка не прекратится… я опасаюсь самого худшего. И даже если жизнь принцессы удастся спасти… – Фердинанд отчетливо сглатывает. – Даже если жизнь принцессы удастся спасти, вам следует учесть, что вероятнее всего, в будущем ее ждет бесплодие. Мой опыт гласит, что скудость питания в детстве чаще всего ведет именно к этому.

– Бесплодие? Вправду?

Голос Фердинанда бесцветен от ярости, и в этот миг я ненавижу его, как никого на свете, даже больше, чем самых жестоких из придворных дам.

«Два перла там, где взор сиял», – пел некогда мой Ариэль, и, вспоминая об этом, я смеюсь сквозь собственную ненависть. Перл моей женственности в глазах Фердинанда представлял собою все; взыскуя драгоценной жемчужины, он отворил мою непорочность, словно раковину, и теперь я чахну, чахну, угасаю, охваченная горячкой, тощая, рыжеволосая, раскрасневшаяся от жара…

– Шевельнулась! Смотри же, Чезаре!

– Вижу, ваше высочество! О! Позвольте, я подам ей воды.

Прижимает край чаши к моим губам. Но я не пью.

– Наверное, тому есть причина! – поджав по-детски тонкие колени к подбородку, я задумалась над этой загадкой. – В конце концов, какая же жуткая сосредоточенность требуется, чтобы усыпить каждую рыбу в море, каждого муравья, воробья и мышь… Хотя, быть может, он погружает их в сон не по отдельности, а группами?

Ариэль покачала головой. Ее облик в точности повторял мой, вот только волосы вокруг ее – хотя, скорее, моего… ну, пускай нашего – лица колыхались медленно, словно водоросли в глубине неспешно текущих вод.

– Тогда спит ли сам отец?

В силу моей же собственной логики следовало предположить, что должен, хотя я ни разу не заставала его спящим.

– Он спит, когда спишь ты, чтоб ты не могла разбудить его.

– Разбудить? – я озадаченно сморщила нос. – Но как он может проснуться раньше времени, пока еще не готов? Сон действует совсем не так.

– Естественный сон действует именно так.

– Не верю.

– Доказать?

– Докажи, если сможешь, – дерзнула я бросить ей вызов. В те времена я часто осмеливалась на такое.

Стоило лишь моргнуть – и они ушли. А может, не просто моргнуть; мое сознание, как и тело, трясет лихоманка, и полагаться на него нельзя. Гляжу в сводчатый каменный потолок, на нарисованных ангелов. Поднимусь ли и я на небо, когда умру?

Движение подле постели. Легкое дуновение воздуха, сгустившегося на грани света и тени…

– Миранда?

Голос мой, но все же не мой.

Значит, наш.

– Ариэль?

Поворачиваю голову, и вот она – вернее, я – вернее, мы, хотя она в моем облике не охвачена горячкой и вполне здорова. Лишь нимб ярко-рыжих волос сияет пламенем вокруг ее – моего, нашего – лица.

– О, бедное дитя… – полупрозрачная ладонь скользит по моему лбу. – Мне так жаль. Не стоило оставлять тебя здесь. Я бросила тебя.

– В том нет твоей вины. Ведь я сама хотела сюда. Я думала… – в горле совсем пересохло, и я умолкаю, дрожа и покрываясь испариной от нового приступа боли. – Мне и в голову не приходило, что все будет так.

– Откуда же тебе было знать? Ведь ты совсем не знаешь мужчин.

Веки сомкнулись сами собой.

– Знала. Кое-что.

– Кое-что, – негромким эхом откликнулась Ариэль. – Но все же… Совсем недостаточно.

***

В ответ на мой вызов Ариэль превратилась в леопарда – по крайней мере, приняла облик зверя, которого я полагала леопардом без какой-либо связи с настоящими леопардами – и пригласила меня сесть на нее верхом. Ее мягкая полупрозрачная шкура переливалась причудливыми голубыми узорами, словно пламя костра, разведенного из просоленного морем плавника. Голос ее сделался низким, рокочущим.

– Ни звука, – сказала она, поднимаясь в теплую высь, и понесла меня вперед, к зеленому сердцу острова. Вскоре мы отыскали семейство мышей, спавших, прижавшись друг к другу, в изгибе древесного ствола. К моему удивлению, зверьки проснулись, встрепенулись и негромко запищали, стоило лишь легонько погладить их.

Мышки были просто очаровательны, мне стало очень жаль, что я потревожила их, и, мчась обратно к берегу на спине Ариэль, я сообщила ей об этом. Но Ариэль заверила, что мыши вновь уснут, стоит лишь нам уйти. Без всякого волшебства!

– Зачем ты вернулась, Ариэль? Отчего именно сейчас?

– Сначала я была занята. Дела малого народца… Я слишком задержалась на нашем острове, дитя мое, и должна была вернуться ко двору Титании – испросить прощения, выказать почтение, принести дары… Мне надлежало доложить о себе и объяснить свое отсутствие. Но после… – она умолкла и отвела взгляд. – После мне стало совестно. К тому же, у меня была пусть невеликая, но надежда; я думала, что со временем ты изменишься, и все будет хорошо.

– Возможно, я смогла бы измениться. Но ведь они остаются прежними, а потому и я не могу. А если бы и смогла, в этом не было бы никакого проку.

Ариэль не стала спрашивать, кто такие «они». Это было ясно и без слов.

– Ты его любишь? – негромко спросила она.

– Смотря с чем сравнивать.

Ответ звучит жестче, чем мне хотелось бы – боль вгрызается в меня, точно пила, и оттого слова вырываются наружу едва ли не с яростью. От отца я знала, в чем состоят добродетели женщины, и когда к острову подошел корабль – когда к нам явился Фердинанд и у меня, наконец, появилась аудитория, – воплотить их оказалось на удивление просто, словно и тело и чувства только и ждали удобного случая. Но мир, в котором это вышло так легко, был мал и без прикрас прост, и отличался от моего нового положения, точно ракушка от сапфира. Так что, если и существует женщина, воплощающая в себе все эти добродетели, это уж точно не я; и никого похожего здесь, где каждый мой шаг пристально разглядывают в поисках проявлений варварства, нет.

– По сравнению с тем, как я когда-то любила отца? Или с тем, как я должна бы любить саму себя? Нет! – слезы текут по щекам. – Нет и нет, и теперь здесь поздно что-либо менять.

– И не надо! – Ариэль опускается на колени – вернее, меняет свой воздушный облик так, будто стоит на коленях. – Миранда, ты вполне можешь покинуть это место. И отправиться, куда захочешь.

– Я? Одна? Женщина? О которой все знают, что она отвергнута, или бесплодна, или бежала от своего законного властелина? Которую отец в любом случае потащит обратно домой? Ну и выбор ты предлагаешь! Куда ни кинь – жемчужина, что сделает нищего богачом!

Рука Ариэль скользит по щеке прохладным дуновеньем, и ясность рассудка возвращается – словно вуаль падает на лицо.

– А что, если… – начинает она, но тут же умолкает. На острове у меня не было настоящего зеркала, но за последний год я привыкла к чертам своего лица достаточно, чтобы узнать выражение страха, тоски и недоверия. – Что, если они подумают, будто ты мертва?

– Естественный сон, как вся естественная жизнь, непрочен, – басовито промурлыкала леопард-Ариэль, опускаясь на песок. – Помни об этом, Миранда.

– Хорошо, но что значит «непрочен»?

Ариэль молча лизнула лапу и принялась умываться. Наконец ухо ее дрогнуло, и она разом стала девушкой, такой же как я, наматывающей на палец локон.

– Это значит, что он небезопасен и переменчив. Словно песчаная отмель, движущаяся по воле волн.

Я кивнула: в отмелях я разбиралась прекрасно. И тут мне невольно пришла в голову странная мысль.

– Мыши зашевелились, когда я погладила их, – заговорила я. – А я шевелюсь во сне?

– Нет, – ответила Ариэль. – Что с тобой ни делай, ты лежишь неподвижно.

– О-о, – протянула я. – Наверное… наверное, это хорошо, – кожа странно похолодела. – Это ведь хорошо, Ариэль?

Глаза ее в точности повторяли мои, но казались много старше.

– Не обязательно, – ответила она.

– Почему?

– Все зависит от того, что именно с тобой делают.

– Есть одно заклинание, – продолжает Ариэль, не дождавшись от меня ответа. – Наподобие волшбы, разве что самую чуточку посложнее. Все, кто знает, что ты здесь, будут считать, что ты умерла от родильной горячки. Которую я, в любом случае, в силах исцелить, – поспешно добавляет она. – Ты не умрешь, Миранда, уж в этом-то я тебе клянусь. Но, если хочешь…

– Да, – говорю я с облегчением, словно извергая из себя отраву.

Не знаю, куда я отправлюсь, если Ариэль согласится отвести меня или хотя бы предоставит шанс бежать, но здесь я оставаться не могу. По сравнению с этим дворцом мой остров вовсе не был дик.

Во дворцах обитают такие чудовища…

Акт II

ГЛУБИНЫ ЛЖИ

– Откуда ты взялся, Ариэль?

– Из двора Титании, царицы фей и эльфов, – ответил он.

В тот день он пребывал в обличье мальчика – по крайней мере, так сказал он сам. Мне не с чем было сравнивать, оставалось лишь верить ему на слово. Глядя вдаль, он рассеянно почесывал тощее, ободранное колено.

– Нет, я не о том. Откуда ты взялся? Как появился на свет?

Ариэль сузил глаза. Они и без того были узки, с крохотными морщинками в уголках, кожа – цвета мокрого песка, а волос не было вовсе – только темная колкая щетина. Наверное, Ариэль позаимствовал этот облик так же, как заимствовал мой, но чьим он был изначально, я не знала.

В то время я еще многого не знала.

– Ты спрашиваешь обо всем дивном народце или именно обо мне? – уточнил он. – Или о происхождении всех живых существ вообще?

– Разве ответы разные?

– Даже отдаленно не похожи.

Это не на шутку удивило меня.

– Правда?

– Правда.

– Тогда приведи пример. А еще лучше – покажи!

Снадобье Ариэль – панацея, что лечит от всех хворей – на вкус точно мох и сумерки. Оно царапает горло, будто комок сухой земли, проскальзывает внутрь, ледышкой оседает в желудке и источает прохладу, успокаивая жар, а с ним и мысли, и чувства. Вновь гляжу вверх, на ангелов, нарисованных на потолке, и думаю, как же мало ангельского во мне, решившейся оставить отца и мужа в убеждении, что я мертва. Но если я останусь здесь…

– Я просила их учить меня, – обращаюсь я к золотистой дымке, в которую превратилась Ариэль. В ответ дымка взвихряется маленьким смерчиком, мерцает и искрится, в такт волнам приятной прохлады внутри меня. – Мы прибыли сюда, и мне захотелось заняться науками. И Фердинанд помог – поначалу. Решил – и, наверное, был прав, – что девушка, выросшая на необитаемом острове и желающая учиться, – это оригинально. Но я не стала ограничивать интересы теми науками, которые устроили бы его – мне хотелось изучать физиогномику, астрономию, историю, а не только музыку и хорошие манеры, – и его стремление учить меня тут же угасло.

Поднимаюсь с постели. Как давно я не чувствовала в себе столько сил! Наколдованная Ариэль ванна уже ждет. Опускаюсь в воду – засохший пот и запекшаяся кровь струпьями сходят с кожи.

О Фердинанде, о потерянном ребенке, о его рождении – ни слова. К этому я еще не готова.

Не сейчас.

После.

Отмывшись дочиста, облачаюсь в одежды, выбранные Ариэль – краденые, мальчишечьи – туго перевязываю грудь, прячу волосы и удивляюсь сама себе: ведь я совсем не боюсь. Вернее, боюсь, но вовсе не того, что впереди – не неизвестности и уж конечно не Ариэль.

– Готова? – спрашивает Ариэль.

Она снова в моем обличье – лишь след золотой дымки, запутавшись в волосах, клубится, поблескивает, точно нимб.

– Да, – отвечаю я, хоть и не знаю к чему.

Кончики ее пальцев касаются моей головы. Чары ниспадают на меня, точно невесомые хлопья пепла, и я исчезаю.

– Вот, смотри. – Ариэль указал на яйца. Три круглых предмета в бледной скорлупе, каждый – размером с небольшой плод, тесно прижаты друг к другу на дне птичьего гнезда. – Из них вылупятся птенцы козодоя. Мать откладывает яйца, а уж птенцы вылупляются из скорлупы сами.

Сегодня – никаких полетов верхом на леопарде. Мы вместе вскарабкались на дерево, совсем как обычные дети, хотя обычная девочка из нас лишь одна. Скорлупа яиц теплая на ощупь, и, пока мы лезли вниз, кончики пальцев хранили ощущение от прикосновения к ней.

Мы молчали. Ариэль преподавал мне урок, а молчание наше было одним из тех проявлений дружбы, которые легко ветшают от частого использования.

На краю большой лужи, оставленной отливом, Ариэль опустился на корточки. Взгляд его темных глаз зашарил по дну в поисках подходящего примера.

– Вон там! – объявил он. – Видишь ее?

– Морскую звезду? – уточнила я.

– Да-да! Вот необычные создания! Если отрезать любой из лучей, он не только отрастет обратно – оторванный луч вырастет в целую новую морскую звезду. А вот и ее сосед, морской конек – вон, видишь?

Сощурившись, я перевела взгляд.

– Тот – толстый, полосатый?

– Именно! – лучезарно улыбнулся Ариэль. – Он в тягости, но при том – самец. Когда настанет время, малыши, морские жеребята, вырвутся из кармана в его брюхе стайкой и поплывут, точно облачко пушинок одуванчика на ветру.

Любой другой ребенок не поверил бы ему, но я росла на острове одна и даже не представляла себе, как все это отличается от обычного порядка вещей.

– Значит, и мой отец – все равно, что морской конек? Ведь я рождена от него?

– Да, ты рождена от него, но не так, – ответил Ариэль неожиданно серьезно. – Вас, людей, рожает мать…

– Как птенцов козодоя?

– Да, но вы появляетесь не из яиц. Вы растете в лоне матери, внутри ее тела, а когда подрастаете достаточно, она выталкивает вас наружу, во внешний мир.

Тут я нахмурилась.

– Если у меня есть мать, то где же она? Почему ее нет здесь, с нами?

– Это может сказать твой отец, но не я.

– Потому, что не знаешь?

Ариэль вздохнул и качнулся на пятках.

– Нет. Потому, что он запретил.

***

– Отведи меня ко двору Титании, – внезапно говорю я.

Ариэль замирает.

– Тебе там не понравится.

– Отчего же?

– Ты только что сбежала от одного двора! – Ариэль машет рукой в сторону оставшегося позади дворца – его застывшие серые контуры темнеют на фоне вечернего неба. – Зачем менять его на другой?

– Потому что… – начинаю я и умолкаю, пытаясь обдумать свой выбор, хотя его очарование и ставит под угрозу хоть сколь-нибудь рациональную оценку его возможных последствий. – Куда еще мне идти? Я хочу учиться, посвятить себя наукам, а здесь, под властью покровителя-мужчины, это невозможно. Сама можешь судить, насколько все плохо – ведь, чтобы уйти из-под надзора мужа, я… – горло вдруг перехватывает. – Я решилась притвориться мертвой.

– Я думала, – негромко говорит Ариэль, – что ты, возможно, захочешь вернуться обратно на остров.

В изумлении таращусь на нее.

– С тобой?

– Возможно – если захочешь. А не захочешь, возвращайся одна… – Ариэль вздыхает, плечи ее каменеют, взгляд устремляется в сумрак мира. – Я до сих пор летаю туда, и довольно часто. У нас с Калибаном нечто вроде уговора. В конце концов, мы оба были там пленниками.

От звука этого имени неожиданно больно.

– Когда-то я его ненавидела. А потом – жалела.

– А сейчас?

– А сейчас все поняла. Он был лишь чужим отражением, Ариэль… – горечь этих слов слишком сильна, и мне не удержать ее. – И все его страсти и вожделения были лишь подражанием. Притворством. Не более того.

Умолкаем, но уюта и покоя в этом молчании нет.

– Отведи меня ко двору Титании, – снова прошу я, когда ко мне возвращается голос. – Вся жизнь моя, не считая последнего года, прошла среди магии, и там хотя бы не нужно будет скрывать этого, – смотрю на Ариэль и улыбаюсь. – Возможно, я даже отважусь быть самой собой – кем бы я ни была, когда ты не носишь мою личину.

Ариэль вздрагивает.

– Прости. Я могу превратиться в…

– Нет. Не надо, – кладу руку ей (мне) на плечо, нежно сжимаю его. – Я вовсе не это имела в виду.

Снова молчание, но теперь в нем нет напряженности. Мы словно заново привыкаем друг к другу.

– Я не могу отвести тебя туда, – наконец нарушает молчание Ариэль. – Нет, не оттого, что не хочу. Просто у меня дела – дела, которые я отложила ради твоего спасения, но мешкать с ними дальше непозволительно.

Непреклонно вскидываю подбородок.

– Тогда я отправлюсь туда сама.

Ариэль внезапно смеется – гордо и довольно.

– Как, в Иллирию? В такую даль, одна? Что ж, почему бы нет. Однако позволь хотя бы дать тебе провожатого. Он представит тебя должным образом. Волею случая один мой друг как раз сейчас направляется туда. Он, надо заметить, бесовски проказлив, но при том не бес, если тебе это важно. С ним ты будешь в безопасности и уж точно не заскучаешь в пути – иначе я буду не я.

– Ты будешь… – умолкаю: это чепуха, пора сосредоточиться на главном. – Кто же он, в таком случае? И где мне его найти?

В ответ Ариэль на миг сжимает кулак, а когда вновь разжимает пальцы, на ладони ее, точно в гнездышке, сидит крохотная красногрудая птичка. Перья ее взъерошены от холода, глаза ярко светятся в сумерках. Нетерпеливо чирикнув, она стрелой взмывает вверх, оставляя в воздухе за собой едва различимый фосфорически мерцающий след.

– Идем, – командует Ариэль.

Вдвоем мы следуем за птичкой. Невидимые, неслышимые, неузнанные минуем городские ворота и выходим на пыльную дорогу. Слишком далеко обогнав нас, птичка описывает круг, возвращается и нетерпеливо чирикает на нас. Идем через холмы, заросшие вереском, через горные хребты и скалы, сквозь заросли деревьев – и оказываемся на небольшой полянке в самой гуще леса. В импровизированном очаге посреди полянки приветливо потрескивает огонь, а у огня сидит человек – длиннорукий, длинноногий, пара маленьких рожек выглядывает из тугих кудряшек на голове.

Ступаем на полянку – и птичка с радостным щебетом устремляется к нему. Он поднимает взгляд – одновременно удивленный и радостный – и хохочет: птичка устраивается на кончике его рога. Чирикнув на прощанье, наш провожатый исчезает, рассыпавшись облачком искр.

– Ариэль! – восклицает сидящий у огня. – И – что это? Человеческое дитя?

– Рада встрече, Пак, – с улыбкой отвечает Ариэль.

Внезапно смутившись, следую за нею. Ариэль усаживает меня к огню и жмет руку Пака. Тот отмечает общность наших черт и с любопытством рассматривает меня.

– Это Миранда, – продолжает Ариэль. – Моя подопечная с безлюдного острова.

– Та самая? Ишь ты, а я-то думал, все это – сказки! Ну, если не все, то наполовину. – Подается вперед, опершись на ладони, и улыбается мне – от уха до уха. Светлая кожа его золотиста и тепла на вид, мелкие кудряшки шевелюры отливают медью в отблесках огня. – Воистину рад встрече, хоть и понятия не имею, что тебе могло занадобиться от меня.

– Она хочет ко двору Титании, – говорит Ариэль. – А я хочу, чтоб ты взял ее с собой.

– Так ты его спрашивала? – Ариэль вновь в облике леопарда, но самца или самки – мне было не понять. – О своей матери?

Нахмурившись, я опустилась на камень. Мысли спутались. Я вдруг почувствовала себя странно – легко и опустошенно, волоски на руках поднялись дыбом.

– Не знаю, – медленно ответила я. – А зачем? Разве нужно было?

Усы леопарда заходили ходуном.

– Ведь ты же начала расспрашивать – и на тебе! Передумала?

– Пере… думала?

– Миранда! С тобой все в порядке?

– Не знаю, что и сказать… – я было обхватила колени, но тут же разжала руки – голова леопарда легла на них, а бархатистые лапы вытянулись вдоль моих бедер. – Я чувствую себя как-то странно. О чем я должна была спросить?

– О твоей матери.

– У меня есть мать?

– Да.

– О. Должно быть, это здорово.

Ответом мне было досадливое фырканье:

– Если бы не этот запрет…

– Ничего. Все в порядке.

– Нет, Миранда. Ты прекрасно знаешь, что нет.

– Вот как?

– Знаешь. И прежде знала.

– Но все же… – усевшись рядом, мы оказались лицом к сумеркам, сгущавшимся над океаном. – Вечер такой прекрасный, разве нет?

На сей раз ответа вовсе не последовало.

– Ты хочешь, чтобы я – я! – отвел это дитя ко двору царицы Титании?

– Именно.

Пак, не мигая, таращится на Ариэль.

– Должно быть, ты позабыла, зачем меня призывают ко двору? – поворачивается ко мне и криво усмехается. – Сейчас я у царицы Титании не больно-то в чести.

– Отчего на сей раз? – с веселой улыбкой спрашивает Ариэль.

– Ты и сама знаешь.

– Зато Миранда не знает.

– Так Миранда и не спрашивает.

Оба глядят на меня. Щеки мои розовеют. Не знаю, смеяться мне или бежать, но не могу устоять перед соблазном новых знаний:

– Отчего же царица Титания разгневана на тебя?

– Есть на то причина, – отвечает Пак. – Я – доверенный посол царя Оберона – по крайней мере, один из таковых – и, раз уж кое-кто из свиты царицы взял на себя смелость высмеять меня в этом качестве, я взял на себя смелость заставить их об этом пожалеть.

– Пак хочет сказать, – поясняет Ариэль, – что заставил Мотылька влюбиться в черепаху, а Горчичное Зерно привязал волосами к иве, и оба они не сумели понять его юмора. Вот царь Оберон и послал его заглаживать вину – возмещать ущерб их чести и чести двора царицы Титании.

– В точности так, – соглашается Пак. – Я в опале, пусть моя проказа и не заслуживает этакой немилости, и – убей, не пойму, что проку Миранде в моем покровительстве.

– Ты просто смотришь на вещи не с того конца, – возражает Ариэль. – Для царицы Титании ее приверженцы – и их дары – священны. Ты приведешь к ней Миранду, и это будет расценено как проявление верности – и, кстати, раскаяния – с твоей стороны, ведь ты с легкостью мог бы отвести ее к царю. Так что, глупый проказник, твой позор не падет на Миранду. Напротив, она поможет тебе смыть его.

– Да ты тонкий политик, – улыбается Пак. Рот его полон игольно-острых зубов точно у глубоководной рыбы. – Но с чего бы, скажи на милость, тебе оказывать мне подобную услугу?

– Я оказываю услугу не тебе, а Миранде, – устало, но терпеливо объясняет Ариэль. – Ты не хуже моего знаешь все эти правила, которыми окружено явление людей ко двору фей: они должны добираться путями смертных, не пользуясь волшебными дорогами. У меня просто нет на это времени, а тебе, кающемуся грешнику, все равно. Так будет даже убедительнее.

– Час от часу не легче, – ворчит Пак. – У меня ноги болят!

– Мое сочувствие не знает границ.

– Да уж, у тебя все, что ни возьми, не знает границ.

Мне становится смешно. Смех вырывается наружу, словно стайка вспугнутых птиц взлетает над купой деревьев. Как странен этот дивный народец! Однако их пикировка доставляет мне истинное наслаждение – не меньше, чем новообретенная жизнь без боли и постоянного надзора, неожиданная свобода, которой я жаждала целый год.

– Так ты возьмешь ее с собой?

– Ох, Ариэль, Ариэль, лучший из духов! Мой драгоценный воздушный друг! – Пак с улыбкой качает перед собою поднятым пальцем. – Как можно быть таким прозрачным? Я же вижу тебя насквозь! По собственным твоим словам, услугу я окажу тебе, поскольку это дитя тебе дорого, но присмотреть за ним недосуг. Да, песнь о том, как мне умилостивить твою царицу, убедительна, но все же – думаю, ты поймешь меня верно – взяться за твое дело без торга будет против моего естества.

Ариэль подняла лицо, точно взывая к небесам.

– Так давай заключим сделку. Чего ты хочешь от меня?

– Можно заключить сделку с тобой, – Пак стреляет взглядом в мою сторону. – А можно и с ней.

Сердце тревожно бьется в груди, но голос мой тверд:

– Какую именно, сэр?

– Миранда… – предостерегающе начинает Ариэль, но хохот Пака обрывает ее на полуслове.

– Поскольку благородный Пак славен великодушием, выбирай сама, дитя мое. Что предпочтешь ты – случай, сноровку или обмен?

Голос дрожит, но на самом деле мне не страшно.

– А в чем разница?

За Пака отвечает Ариэль:

– «Случай» означает ставку в игре, где все зависит от удачи – если проиграешь, он не возьмет тебя в попутчицы. «Сноровка» – тоже игра, исход которой зависит от… от сноровки и ловкости – и он, опять же, не возьмет тебя с собой, если проиграешь. «Обмен» означает, что и ты со своей стороны предложишь ему что-либо ценное – скорее всего, услугу – в обмен на его помощь. Хотя, конечно, – она вновь обжигает взглядом Пака, – тут придется поторговаться.

– Что же мне предложить? У меня есть несколько монет, но… – встречаюсь взглядом с Паком. В глазах его мерцают огоньки. – Мне отчего-то думается, что подобные ценности тебе ни к чему.

– Именно так, – соглашается Пак.

Однако моя рука все же тянется к мошне на позаимствованном у кого-то поясе. Наверное, в мужском платье я должна бы чувствовать себя неловко – как же не устыдиться столь вопиющего греха? Но я ведь и без того чудовищна и безобразна, и на любой возможный упрек во мне найдется подходящая черта.

– Что же нужно тебе, – спрашиваю, – если не деньги?

– Память, – отвечает он. – Или же…

Но продолжения я не слышу. Страх тащит меня вниз, в глубину, словно отлив.

Звезды в небе меркнут, исчезают…

Я глядела и глядела на стену пещеры – на нацарапанные на ней письмена, неровные буквы, белевшие на темном камне.

– Не помню, – шепнула я. – Я не понимаю, что здесь написано, Ариэль. Почему?

Ариэль в облике белой волчицы прижалась боком к моей ноге и заскулила.

Опустившись на колени, я зарылась лицом в ее мерцающую шерсть – мягкую, подернутую рябью, колеблющуюся, будто лепестки актинии в токах невидимого подводного течения.

– Он боится тебя, – объяснила Ариэль. – Такова уж натура волшебников – их тяга к знаниям превыше жажды общения. Он боится того, как ты можешь распорядиться знанием, овладев им.

– И потому крадет его у меня. Снова и снова. Как вода точит камень.

Ариэль вновь заскулила – тоскливо, басовито.

– А что, если он тоже придет сюда? И сотрет со стены все?

Полагаться на память я не могла, и потому записывала здесь, на стене пещеры, все, что извлекала из бесед с Ариэлем и из рассказов отца о большом мире за горизонтом.

– Я буду помнить все это за тебя, – отвечала Ариэль с яростью волчицы, защищающей своего щенка. – И помогу записывать это снова и снова – как волна за волной намывают песчаную отмель.

В голове всплыли обрывки воспоминаний, и я поперхнулась от смеха.

– Ариэль, ты сама говорила: песчаные отмели небезопасны и переменчивы.

Мокрый нос ткнулся в шею над воротом.

– Верно, – согласилась она. – Однако, поместив отмель в нужное место, можно утопить огромный галеон. Запомни и это.

– Запомню, – прошептала я. – Если он позволит.

– Не онемела ли ты, дитя мое? Что с тобой?

Мягкая ладонь гладит по спине. Поднимаю веки, и в глаза льется свет очага. Свет теплый, воздух – тоже, но в горле холодно, точно в брюхе сырой рыбины.

– Память не отдам, – хриплю я. – Даже за корону самой Титании.

Ладонь – конечно, принадлежащая Ариэль – продолжает гладить спину.

– Ну конечно, нет, – виновато бормочет она. – Прости меня. Я не подумала…

– Тут нет твоей вины.

– Миранда…

– Миранда? – внезапно говорит Пак, как будто только что узнал меня. Лицо его проясняется, затем мрачнеет – словно солнце прячется за облака. – Так ты та самая Миранда, дочь герцога Просперо…

Что-то внутри твердеет.

– Я не просто дитя своего отца!

– Ясное дело, раз уж ты здесь, – Пак смотрит на Ариэль едва ли не в раскаянье. – Дети – они ведь все одинаковы. Ты сказала, что это – твоя подопечная с безлюдного острова, а я знал о возвращении Просперо, но не связал одно с другим.

– Теперь связал, и что это изменит?

– Возможно, что-то и изменит, – соглашается Пак. – Однако ж…

– «Однако ж»… – глумливо фыркает Ариэль. – Так продолжай же. Вернемся к твоей… сделке.

Пак оценивающе смотрит на меня. Взгляд его тяжел, но, в отличие от взоров некоторых мужчин при дворе Фердинанда, в нем нет шипов похоти или пренебрежения. Крупицы моей души текут сквозь его взгляд, точно песчинки в песочных часах.

– Миранда, – говорит он, – из уважения к твоей проказе, бегству от мужа, я послужу тебе защитником, провожатым и другом. В уплату же возьму не более и не менее, как цвет твоих волос.

Недоуменно моргаю.

– В буквальном смысле, сэр, или же в фигуральном?

Пак восторженно хохочет.

– В буквальном, милое дитя. И в будущем, имея дело с волшебным народцем, держи ушки на макушке, не упускай возможных лазеек в условиях сделок! Так как же? Есть ли меж нами согласье?

Волосы спрятаны под шапкой, и я не вижу их, но Ариэль все еще в моем обличье – копна ее рыжих, ярко-красных волос вьется вокруг наших щек, скул, подбородка, словно львиная грива. Вспоминаю окровавленные простыни (красные-красные), горечь от утраты своего первенца, и думаю, что уж чем-чем, а рыжиной вполне могу поделиться.

– Да, – отвечаю я и протягиваю руку, как подобает джентльмену, но совсем не подобает леди. Мысль поражает внезапно, словно молния: «Но ведь, возможно, я – и то и другое? И в то же время – ни то ни се?»

– Идет, – говорит Пак, скрепляя наш договор рукопожатием. Его ладонь тепла, и волшебство, источаемое ею, щекочет кожу, словно шелковая нить. В пространстве между сомкнутыми ладонями как будто разгорается искра. Жар ее нарастает, и я бросаю взгляд на Ариэль.

– Ах!

Свободная рука взлетает к губам. Я вздрагиваю и улыбаюсь сквозь пальцы, но сдерживаю смех: рыжие волосы Ариэль становятся белыми, как снег, блекнут в такт пульсаций Паковой волшбы. И брови, и даже ресницы ее белеют, и в голову мне приходит мысль: обнаружу ли я, раздевшись в следующий раз, и прочие, более интимные перемены? (Наверное, эта мысль, как и многое другое, должна вогнать меня в краску. Но не тут-то было.)

Последний волосок на голове Ариэль становится белым, и что-то толкается в сомкнутую ладонь изнутри. Пак удовлетворенно ворчит и осторожно разжимает пальцы.

– Вот, – говорит он.

На его раскрытой ладони… Нет, не птица, как можно ожидать после недавнего фокуса Ариэль, а красный с рыжим отливом камень, сверкающий, точно опал, и идеально круглый, как совиный глаз. Казалось, он бьется, как крохотное сердце, но я моргаю и прежде, чем вновь раскрываю глаза, Пак прячет его в карман и проказливо ухмыляется.

– Отныне я официально к твоим услугам, – объявляет он, склоняя передо мной свои рожки и отвешивая поклон, какого не удастся повторить и самому искушенному из придворных.

– Ну наконец-то! – восклицает Ариэль. Тело ее подергивается рябью, и моя копия принимает облик леопарда, переливающегося голубым. В этом кошачьем обличье она бодает бархатистой макушкой мои дрожащие пальцы и негромко мурчит на прощание. – Увидимся, когда я покончу с делами.

Горло странно сжимается.

– Я знаю.

– Я буду искать тебя при дворе Титании. А если не найду… – подмигивает Паку, предостерегающе грозя кончиком хвоста. – А если не найду, то буду знать, на чьей совести грех.

– Тогда я буду, как всегда, безгрешен, – отвечает Пак с поклоном не менее изысканным, чем тот, каким он одарил меня.

Ариэль издает рык, означающий, как мне известно по опыту, крайнюю степень раздражения, бросает на меня прощальный взгляд, разворачивается и взмывает в воздух. Ее силуэт постепенно растворяется в последних проблесках вечерней зари и исчезает из виду.

– Не могу я так больше.

Ариэль обняла меня, прижавшись лицом к моему затылку. Она вновь приняла мой облик – это все больше и больше входило у нее в привычку, и вместе мы выглядели, словно двойняшки. Порой, когда поблизости не было отца, мы и спали в таком виде. У нас это называлось исследованием сна естественного – то есть такого, в который погружаешься без помощи волшебства и без волшебного принуждения.

Мне очень понравилось видеть сны.

– Прости, Миранда, – прошептала Ариэль. – Ты ведь знаешь: если б я только могла… если б не этот запрет… я обязательно, обязательно помогла бы тебе.

– Не волнуйся, – ответила я, закрывая глаза. Темнота, наступавшая по моей собственной воле, совсем не пугала. – Есть план.

Акт III

ИСЧЕЗЛА? ДА, НО НЕ СОВСЕМ…

– Вот правила, которых должен держаться служитель двора, – объясняет Пак, размахивая руками на ходу.

Солнце немилосердно палит наши спины, да еще моя голова – ослепительно-белая, что подтверждает отражение в подвернувшейся нам на пути дождевой бочке – укрыта шапкой, а его – обнажена. Пак говорит, что волшба скрывает его рожки от всех человеческих глаз, кроме моих. Нет, ему и в качестве лесного духа нечего опасаться, ведь и самый отъявленный буян поостережется обходиться с духом неучтиво, однако Пак дорожит своим инкогнито – похоже, из озорства.

– Ты меня слушаешь, Миран?

Пожалуй, имя не совсем мужское – по крайней мере, в таком варианте, – но все же, подобно туго перевязанной груди и позаимствованным штанам, хоть как-то помогает скрыть истину. К тому же, несмотря ни на что, оно мне нравится.

– Слушаю, – отвечаю я.

– Чудесно. Правил этих три – мы, духи, любим троицу. Правило первое: все приверженцы должны добираться ко двору путями смертных, но, как видишь, иметь духа в проводниках, – он с ухмылкой указывает на себя, – не возбраняется. Правило второе: ежели в пути ко двору приверженцу докучает эльф, фея, дух, бог или призрак – а приверженцам, прознав об их прибытии, частенько докучают, испытывая твердость их нрава – он должен избавиться от докуки без посторонней помощи или же начать паломничество сызнова не раньше, чем минет три полнолуния.

– Значит, и мне станут докучать?

– Не думаю, – беззаботно отвечает Пак.

Удивленно поднимаю бровь, и он поясняет:

– Нет, конечно, всякое может быть, но я ведь не из придворных Титании и никогда не покровительствовал приверженцам, и по такому случаю никто не ожидает, что я приведу с собой еще кого-либо, кроме собственной очаровательной персоны. Так что это мне стоит опасаться каверз в пути.

– Но разве мне не стоит опасаться каверз в твой адрес? Уж очень не хотелось бы лишиться провожатого.

Пак хохочет – звонко, от всей души.

– Твоя забота трогательна, но совершенно напрасна. Разве Ариэль не говорила? Я плут, хитрец, и как ни старайся мои враги, ухитриться перехитрить хитреца – дело хитрое, – в его улыбке коварство, более острое, чем его клыки. – К тому же, кто отважится перехитрить меня, тот должен быть готов к ответной хитрости.

– Весьма хвастливые речи!

– Скромность – для святых, а я уж точно не из их братии.

– В самом деле? Я потрясена, сэр!

– Прекрасно! Так и было задумано. Люблю потрясать окружающих, что – пусть и окольным путем – приводит нас к третьему правилу. Если царица допустит тебя ко двору – а этому нет никаких гарантий, что бы ни говорила Ариэль, – она предложит оказать тебе некую милость, либо, что более вероятно, попросит сослужить ей службу. И в чем бы ни заключались милость или служба, твой отказ означает немедленное изгнание. Навсегда. В другой раз царица и слышать о тебе не захочет.

По спине пробегает дрожь.

– А если она попросит что-то такое, с чем мне не хочется расставаться? Нельзя ли поторговаться, предложить ей что-то другое?

– Кое-кто пробовал, – отвечает Пак, искоса глядя на меня, – но чаще всего безуспешно. Она уважает смелость, но ставит свою волю превыше желаний нового слуги.

– И если она скажет «нет», мне никак нельзя будет остаться?

– Смотря по обстоятельствам. Если она откажет сразу, то еще может позволить тебе остаться в царстве фей на правах смертной гостьи. Путь ко двору тебе будет закрыт, официального места при дворе ты не получишь, но это уже кое-что. Однако если ты откажешься принять ее милость или сослужить ей службу, то – нет. Тогда ты неизбежно будешь изгнана, иного исхода я и представить не могу. Отказ оскорбит ее, дитя мое, а, как показывает мое нынешнее положение, двор фей и эльфов оскорблений не спускает.

Закусываю губу. Внезапно возникает бессмысленное желание обернуться – взглянуть на Неаполь, на все, что я оставила позади. Конечно, город давно скрылся из виду, однако сердцем – грешным, развратным и грязным – я чувствую его тягу.

– Ты не можешь вернуться, – легко, будто делая вид, что это вопрос, говорит Пак, однако оба мы знаем, что он вовсе не спрашивает, а утверждает.

– Благодаря чарам Ариэль, – говорю я, заставляя себя смотреть на дорогу впереди, – все они считают, что я мертва. Думают… – запинаюсь о слова правды, будто о камень, неожиданно подвернувшийся под ноги. – Думают, что я не перенесла выкидыша.

В молчании Пака есть нечто от алхимии – само его присутствие словно изменяет атмосферу.

– Порой я забываю, как молоды вы, люди, – негромко говорит он. – Как коротки ваши жизни, какие опасности ожидают вас с самого появления на свет, – он прикрывает глаза, будто обдумывая что-то, вновь смотрит на меня… Как чужд его взгляд! В глазах Ариэль я никогда не замечала ничего подобного. – Что ж, мне следует пожалеть тебя? Или сожалеть вместе с тобой? Или еще что-нибудь?

– Отчего же тебе сожалеть, если я сама ни о чем не жалею?

Изумляюсь собственным словам до полной неподвижности и застываю на месте. Пак тоже останавливается, но не издает ни звука.

– Нет, я не жалею, – слова вызывают странное ощущение: язык мой будто мхом покрыт. – Конечно, я кое-что чувствую. Возможно, тоскую, хоть и не понимаю, о чем. Но не жалею. Наверное, я – чудовище, как ты считаешь?

– Я знаю множество чудовищ, дитя мое. Ты не похожа ни на одно из них.

– Просто… Мне… – ненавижу слезы. Ненавижу размазню, в которую они превращают меня. – Мне ведь должно быть много хуже на душе. Из-за бегства. Из-за всего, что я наделала.

– Кто это сказал? Ведь ты наверняка не хочешь, чтобы тебе было хуже!

– Не хочу. Но…

– Разве кто-то тебя заставляет? Может, я? Или Ариэль?

– Нет, но мой отец, мой муж и господин… Если бы они знали…

– Однако они ничего не знают, – обрывает меня Пак. – В этом-то и вся суть, не так ли? Может, я и ошибаюсь, но, сдается мне, что, если бы ты и осталась с ними, они все равно хотели бы, чтобы ты чувствовала не то, что чувствуешь, и была не тем, кто ты есть. А если так, то разницы от твоего бегства никакой. Суди сама. Разгадав твою хитрость, они требовали бы от тебя того же самого, чего и без нее. Поэтому ты и пустилась на эту хитрость. Поэтому их невежество и освобождает тебя от любых уз. Понимаешь? Торчать на месте нет никакого проку, – он умолкает, давая мне время ухватить нить рассуждений, и вдруг утирает слезы с моих щек. Интимность этого жеста повергает в шок, однако я улыбаюсь. Улыбнувшись в ответ, Пак разводит руками и приплясывает от нетерпения. – Итак, вперед! Печаль печалью, но с тобой, как видишь, весельчак Пак, а путь в Иллирию слишком далек, чтоб мешкать. Идем-идем! Бегом-бегом!

С этими словами он срывается с места, точно наколдованный Ариэль снегирь, и пускается бежать по дороге.

Покинув остров, я еще ни разу не бегала бегом. «У дам, – говорил Фердинанд, – а в особенности у принцесс, нет причин бегать». Отец был с этим согласен.

Пускаюсь вдогонку за Паком. Мой смех – смех бунтовщицы.

Отец спал, когда спала я, чтоб я не будила его, – так говорила Ариэль. А спала я – беспробудным неестественным сном, – когда он усыплял меня.

Но что, если уснуть без посторонней помощи? Что, если уснуть прежде, чем ему настанет время спать? Он сделает мой сон еще глубже? Или, убаюканный ощущением собственного могущества, не сочтет нужным принимать дополнительные меры?

– Как клонит в сон! – сказала я, разлегшись на песке в лучах послеполуденного солнца.

Я закрыла глаза.

Подождала.

Заснула.

И спала…

…и пробудилась.

***

Гостиница невелика и ничем не похожа на дворец, но в сравнении с теми удобствами, к которым я привыкла на острове, колючий соломенный тюфяк – верх роскоши.

Пак, однако ж, не разделяет моего настроения.

– На земле куда удобнее, – ворчит он, ворочаясь на своем тюфяке. – А эта солома только колется. И от нее все чешется! Уж лучше прикорнуть прямо на спине спящего крокодила!

– Ариэль однажды превращался в крокодила. В такого голубого, с золотым отливом. И катал меня по реке, протекавшей через остров.

– Превращался? Катал?

– Да, в тот день он был «он», а не «она».

– Ого! – вырывается у Пака. – Ого-го!

– Что?

– Ты только что ответила на один вопрос, а я до сих пор и не подозревал, что он нуждается в ответе.

– Это как же?

– Я всегда думал, – объясняет Пак, – что смертные – в силу собственного естества – и любую другую живую тварь относят непременно к мужскому или женскому полу. Не забывай, я много старше, но никогда в жизни не видел ничего такого, что заставило бы меня в этом усомниться. Однако ты, Миран-Миранда… – это двойное имя повергает меня в странный трепет, хоть я и не могу сказать, отчего. – Похоже, ты прекрасно видишь истинную суть вещей. И это здорово облегчает мне жизнь. Как ты можешь догадаться, такое случается редко.

Стук собственного сердца внезапно кажется мне оглушительно громким.

– Меня воспитывала скорее Ариэль, чем отец. И я никак не могла понять, отчего отец настаивает, чтобы я называла ее только «он», несмотря ни на ее облик, ни на мои предпочтения. Как-то раз он пробовал объяснить, почему… – проглатываю рвущиеся наружу воспоминания – горячие, острые… – Но я не поняла.

– Поведай мне, сделай милость, – говорит Пак – мягко, точно пряча за мягкостью тона настойчивость. – В чем состоял его тезис?

– Он говорил, что большинство духов и прочего волшебного народца принадлежат к мужскому полу, а женский облик принимают лишь затем, чтобы губить смертных, вводя их в опасный соблазн. Однако так и не объяснил, что в этом такого губительного.

– Но как, скажи на милость, он обосновывал это утверждение?

Комкаю тиковое одеяло.

– Сказал, что волшебство – огромная сила, а мужчины владеют силой лучше, чем женщины. Они более приспособлены к ней и потому успешнее ею распоряжаются.

– Твой папаша, – заявляет Пак, – просто осел.

Громко и совершенно неизящно кашляю от неожиданности.

– Пак!

– Ты не согласна? Ты полагаешь, ослиный род не заслуживает такого оскорбления?

– Пак!!!

– Если уж говоришь таким тоном, то можешь вдобавок именовать меня полностью: Робин Добрый Малый.

Его притворство безупречно; я фыркаю в подушку и натягиваю одеяло на голову, пряча непонятное смущение.

– Сама не знаю, чему смеюсь, – говорю я. Мой голос звучит из-под одеяла слегка глуховато. – Ведь это совсем не смешно.

– Порой даже в самых тяжких бедах необходимо находить смешное. Иначе как узнать, что мы пережили их?

– Отец… – высовываюсь из-под одеяла и моргаю, глядя в потолок. Вокруг сумрачно. Желудок тревожно сжимается. – Нужно ли обсуждать его в столь поздний час?

– Ничуть не нужно, – соглашается Пак.

Умолкаем.

Как долго не удается уснуть…

Книга была очень старой и очень тяжелой. Страницы покоробились, пошли волнами от соленой морской воды. Конечно, я видела эту книгу не впервые – я держала ее в руках, стирала с нее пыль, смотрела, как отец читает ее, но он ни разу не позволил мне заглянуть в нее хотя бы одним глазком. И все же я безошибочно выбрала ее среди всех его драгоценных томов.

Я видела, этой книгой он пользовался чаще всего.

Отец зарычал во сне – Ариэль называла это храпом. Сердце пустилось вскачь. Я вынесла книгу наружу и уселась, скрестив ноги, под светильником, сделанным с помощью Ариэль, – наполненным светлячками и подвешенным к ветке дерева у входа в пещеру шариком, сплетенным из тонких прутиков, перевязанных блеклыми сухими водорослями. Наш светильник мерцал, будто крохотная желтушная луна, и света его едва-едва хватало, чтобы различать буквы. Я знала, что человеческое волшебство – совсем не то, что волшебство фей и эльфов. То, что у Ариэль выходило без малейших усилий и было присуще ей от природы, потребовало от отца многих лет, знаний, усилий и жертв, и принесло куда более скромный результат.

Раскрыв волшебную книгу, я принялась за чтение.

Дорога в Иллирию длинна, каким способом ни странствуй, а длиннее всего – если идешь пешком. Подозреваю, Пак сдерживает шаг, чтобы я легко поспевала за ним, но пропасть между выносливостью духа и смертного так широка, что мне ее не одолеть, несмотря на его предупредительность. Все тело болит, но болит от настоящего дела. Целый год при дворе Фердинанда мне приходилось не бегать, а только ходить узкими коридорами, не встречая на пути препятствий, кроме уймы незримых препон, скованной грузом условностей и тяжестью юбок, но теперь…

Теперь я вернулась в просторный мир и вновь стала собой. Приятно побаливают натруженные мускулы, спину и плечи начинает ломить вскоре после того, как Пак соглашается доверить мне мешок с провиантом.

– Я – как мул на двух ногах, – замечаю я.

В ответ он хохочет, и я горжусь тем, что развеселила его, а когда ложусь спать, засыпаю немедленно, сплю крепко, без сновидений, хотя постелью нам служит лишь трава.

Зато в этой постели, кроме меня, нет больше никого.

В дороге мы с Паком коротаем время за разговорами, но говорим о пустяках – о городах и селениях, попадающихся на пути, о хитросплетениях законов волшебного царства, о невинных шутках Пака над встречными. Хотя не всегда его шутки так уж невинны. На третью ночь после того, как я покинула Неаполь, какой-то землевладелец с глумливой усмешкой отказывается предоставить нам ночлег в амбаре и отпускает непристойное замечание в адрес бестолковых юнцов, совсем потерявших стыд.

Мои щеки вспыхивают румянцем. Пак же – сама любезность – желает домохозяину доброй ночи и уводит меня прочь. Проворно укрыв нас обоих от чужих взоров, он целый час предается веселью – вначале уговаривает всех кошек в хозяйстве покинуть этот дом, затем льстиво вдохновляет чертову дюжину мышиных семейств заночевать в том самом амбаре, куда не пустили на ночлег нас.

– Но он же может умереть с голоду, – говорю я Паку. Он, все еще посмеиваясь над собственной проделкой, устраивается ночевать под сенью раскидистого старого дерева посреди поля. – Если мыши съедят его урожай…

– Он одинок, – отвечает Пак. – Жены его нет в живых, дети выросли и разбрелись по свету. Любой смертный, имеющий хоть кроху здравого смысла, поостережется так грубо отказывать в гостеприимстве путникам в землях фей – каковые, как известно любому дураку, находятся именно здесь. И я вроде как отплатил ему за то, что он пожелал нам зла.

– Но последствия твоей проказы продлятся много дольше, чем память о его грубости.

– Знает ли он об этом? Ему же ни дела ни заботы – а мы вполне могли бы погибнуть без крыши над головой. Например, попавшись в лапы ночных разбойников.

– Но с нами все в порядке!

Пак обжигает меня взглядом. До этого я ни разу не видела его в ярости.

– С нами – да, но только из-за того, что я с тобой. Вот почему моя месть соответствует наихудшим последствиям его деяний – потому, что, как ты, верно, хочешь подметить, он этого не знал. И не просто не знал, Миран, – даже знать не желал, на случай возможного ущерба его драгоценной чести и достоинству! – над головой Пака с треском возникает маленькая молния; его изогнутые рожки – словно горлышки колб в лаборатории химика. – Никак не пойму, откуда взялись у смертных такие странные понятия о плотской любви? Вы ведь когда-то вовсе не были такими ханжами! – Пак встряхивает одеяло, и ткань, расправляясь, громко хлопает в воздухе. – Какие вы учиняли оргии!

Звук, издаваемый мною в ответ, далек от изящества. Пак резко вскидывает голову, словно только что вспомнив о моем присутствии. Негромко фыркает, губы его кривятся.

– Прошу прощения, – говорит он.

– Не стоит. Твои… э-э… аргументы неоспоримы.

Пак смеется и разжигает костер. Садимся к огню, привалившись спинами к толстому стволу дерева, по-братски делим ломти ветчины, дольки яблок, хлеб и сыр, купленные с утра. Лучшего ужина не припомню за всю мою жизнь!

– Я учусь быстро, – говорю я. Слова медленно, негромко слетают с языка, будто по собственной воле. Наш костерок горит ярко, весь прочий мир – лишь неясные темные силуэты за пределами светлого, красного с золотом круга. – И на острове отец позаботился о том, чтобы… Да, он учил меня манерам, приличиям. Женским добродетелям, – Пак усмехается, и я едва не усмехаюсь в ответ. – И я училась прилежно. Но у нас не было столовых приборов, – взмахиваю последней краюхой хлеба. – И неумение держаться за столом при дворе сочли ужасным недостатком. Как странно, что этому придают такое значение! К тому же, я была лишена вкуса – не знала, как надлежит одеваться, причесываться… Отец учил меня только выражению покорности, а все остальные нужные знания всегда были исключительно женскими, и, при всей своей учености, он не мог – и не стал – просвещать меня в этой области.

Пак подбрасывает в воздух дольку яблока и ловит ее ртом. Жует, глотает. Смотрит на меня.

– Я слышал, – говорит он, будто речь идет о вещах не более личных, чем завтрашняя погода, – что дочь Просперо пошла замуж по собственной воле.

Гляжу в огонь.

– Что такое собственная воля, если не знаешь, на что идешь? Да еще когда на самом деле выбора нет? Отец всю жизнь преподавал мне один набор истин, а Ариэль – другой. И на острове я, по мере возможности, склонялась к мудрости Ариэль, так как она касалась моей собственной жизни, моего собственного существа, а не абстрактного недосягаемого мира. Но потом пришел тот корабль, а с ним и Фердинанд…

Горло перехватывает. Желудок сжимается, точно стараясь избавиться от съеденного на ужин. Пак молча ждет, и, когда я заговариваю вновь, мой голос звучит не громче, чем потрескивание костра.

– Фердинанд оказался благодарным зрителем. И я сыграла перед ним ту роль, которую меня учили играть перед мужчинами, и он ответил именно так, как меня учили – любезностью, улыбками, признаниями в любви. Он взял меня замуж еще до того, как мы покинули остров. Ты знал об этом?

– Нет, не знал.

– А было именно так. И я подумала… Я подумала, что теперь, после стольких сомнений и раздумий о том, кем мне быть и как жить, после всего, что я вынесла, станет легче – ведь я точно знаю, чего ожидать. Что, если я буду вести себя определенным образом, то получу определенный результат. Что я смогу покинуть этот остров. Что буду в безопасности… – опускаю голову. Слезы текут по щекам. – Но все вышло не так. Совсем не так. Со временем я начала понимать… Что двор отрезал меня от мира еще надежнее, чем воды океана.

– Ты – далеко не первая из жен, кто чувствовал это.

– Прости, но, по-моему, это не к лучшему, а только к худшему, – пытаюсь улыбнуться, хотя заранее знаю, что ничего не выйдет. – Ему… ему, как мужу, полагалось «брать», а я была обязана… господи, хотела бы я сказать «безропотно сносить», но – возможно ли такое? – порой я тоже находила в этом удовольствие!

– Одно и то же блюдо не всегда одинаково на вкус, – говорит Пак ровно, явно сдерживая голос. – Сегодня за ужином оно радует, но это не мешает отсутствию аппетита или оплошности повара – или, осмелюсь допустить, и тому и другому разом – лишить его всякой привлекательности назавтра.

Едва заметно киваю. Сама знаю, что позже буду думать и думать над этим отпущением грехов, но сейчас оно может вывернуть всю душу нараспашку.

– Я думаю… – вновь умолкаю на полуслове: слова, рвущиеся наружу, слишком велики для моего рта. – С Фердинандом я часто чувствовала… Да, бывало – и, если бы я не росла в обществе Ариэль, эта мысль никогда не пришла бы мне в голову, но так уж вышло – я часто чувствовала, что так… так наслаждаюсь им, его телом… и не только вожделела его, но и завидовала ему.

Обхватываю колени, готовлюсь столкнуться с осуждением, но осуждения нет как нет. Пак выглядит удивленно, но не враждебно, и слова рекой льются с языка наружу, в ночную тишь:

– Я… Я знаю, что вожделение для меня в новинку, а муж всегда учил меня, что желания – его епархия, а их исполнение – моя обязанность. Конечно, я завидовала его праву принимать решения, но это… это было еще не все. На острове мне не было нужды думать о себе как о «девочке» или «женщине» – разве что в связи с наставлениями отца, – потому что мне не с чем было сравнивать. Калибан не принадлежал к роду человеческому, отец считал себя больше волшебником, чем просто мужчиной, а Ариэль могла быть кем заблагорассудится. Но вот появился Фердинанд, и ради него – и чтобы самой было проще – я приняла назначенную мне роль, но, хоть и старалась повиноваться, мне было… Ох, хотела бы я сказать, что единственным неудобством были юбки, которые мне приходилось таскать ради приличия! Но нет, Пак, все дело было в языке – в словах и в вызываемых ими чувствах. Я и не подозревала, что слова так остры, пока не испытала на себе, что неверное слово может ранить. Но самое худшее, что эти слова не всегда были неверны. Бывали дни, мне нравилось, когда меня называли «леди», но день проходил, солнце садилось и вставало вновь, и то же самое слово становилось похоже на ошейник, не пускающий на волю, или на корсет, сдавливающий тело и коверкающий фигуру в угоду взорам посторонних. Но верным было это слово или нет? До сих пор не пойму. Ах, как жаль, как жаль, что я не могу менять облик, как Ариэль, и превращаться из девушки в мужчину в мгновение ока! Как мне хотелось бы уметь принимать любое обличье, какое только сердце пожелает! Вот у луны есть фазы, верно? Мы называем их «полнолуние», «новолуние», «молодая луна», «старая луна». Луна растет и убывает, однако так и остается луной, и любят ее не меньше. Почему со мной должно быть не так? Со мной должно быть так же, это же естественно. Мое сердце – все равно, что луна: в полнолуние я внутри сияю ярко, и облик мой соответствует имени[16]. Потом я иду на убыль, и зеркала показывают мне лишь полумесяц – мой облик повторяет ущербность луны. А когда и полумесяц растворяется во тьме, я тоже становлюсь темна, а после начинаю возрождаться вновь. Почему принять этот факт труднее, чем считать меня мертвой, хотя я жива? Противоречие всего лишь в их представлениях о том, что я есть. Возможно, моя смерть и разрешила бы это противоречие к их удовольствию, однако даже это не отменило бы моей правоты.

Откидываюсь назад, трепеща от радостного облегчения. Сморю на Пака. Такой мягкой улыбки я не видала еще никогда.

– Миран-Миранда, мне и за тысячу лет не пришло бы в голову отрицать твою правоту. Отрицать ее стал бы разве что круглый идиот.

Все еще плачу, но, утирая слезы, обнаруживаю, что их соль не щиплет глаза. Улыбаюсь Паку. Он, слегка пожав плечами, устремляет взгляд в огонь и вытягивает ноги.

– Конечно, ты совершенно права. Обличья, сердца, имена… Мы строим самих себя из слов, но ведь инструмент – не то же самое, что материал, и если меняется материал, то почему не меняться и инструменту? – беззаботная улыбка сверкает на его лице. – Взять хоть, для примера, моего северного кузена Локи. Однажды он, в облике серой в яблоках кобылицы, даже родил жеребенка! Но и при этом оставался самим собой. Он есть то, что он есть, и если он есть не нечто одно, но многое разное, кто мы такие, чтобы спорить? Не вижу, почему кто-либо, будь он дух, бог или смертный, непременно должен определять себя единственно через телесный облик. Ведь он – лишь видимость, подверженная изменениям. И потому именовать тебя неучтивыми словами за то, что ты желаешь того, чего не получила от рождения, – все равно, что утверждать, будто растить бороду для взрослого мужчины неестественно, так как рожден-то он без бороды! Почему одни превращения считаются природными, а другие – нет? Короны и башмаки не растут на деревьях, но мы же меняем свой облик, надевая их. Ох уж эти смертные! Такие неразумные создания! – с жестом, в котором странно соединяются любовь и отвращение, он виновато подмигивает мне. – За исключением моей собеседницы, конечно.

– Да уж, конечно, – говорю я, и что-то во мне раскрывается, словно рука, готовая ухватить нечто новое.

Знать, что тебе требуется, и раздобыть требуемое – вовсе не одно и то же, и преуспеть мне удалось лишь с помощью Ариэля. Он пошептался с ветром, и бриз принес издалека необходимые мне перья – орлиное, воронье и голубиное, – а самое главное, сдул прядь волос с головы спящего Просперо. Когда у меня дрогнула рука, не кто иной, как Ариэль, пролил мою кровь в выдолбленное в камне углубление, высек искру, чтобы поджечь перья, волосы и травы, а после принес мне чистейшего белоснежного песку с дальнего берега острова.

Не кто иной, как Ариэль, стал молнией, ударившей в песок, смешанный с золой, и сплавившей его в иззубренный комок стекла. Не кто иной, как Ариэль, помог мне вылепить и отшлифовать единственный ровный и плоский осколок – как раз такой, чтоб поместился в кулаке.

Но когда настал час, не кто иной, как я – и только я! – пошла на бой, вооружившись тем, что выковано нами.

Акт IV

ПРЕВРАЩЕН

Я просыпаюсь – тонкие, холодные пальцы сжимают плечо, тянут куда-то. На миг цепенею от ужаса, но тут же с визгом вскакиваю. Чья-то ругань, чей-то крик – и мир вспыхивает багрянцем, и золотом, и черненым серебром. Звезды и жаркие угли вихрем кружатся в воздухе, а кто-то дергает меня вниз, вправо, влево, вверх – и втаскивает в вихрь. Завеса мира поднимается, как театральный занавес, пропускает меня отсюда туда. Проморгавшись, обнаруживаю, что я больше не в мире смертных.

Я – на волшебных дорогах фей. Смотрю на своих похитителей. Их двое. Эльфы. С виду – мужчина и женщина. Кожа женщины, словно крылья мотылька, покрыта пестрой мозаикой белых и коричневых пятен, черные с серебром курчавые волосы разделены на множество пучков, связанных в тугие короткие узелки. Облачена она в свободно ниспадающее платье, оставляющее одно плечо открытым, верхнюю часть правой руки обвивает золотой торк[17]. Мужчина высок и строен, цвет его кожи – оливковый, прямые волосы заплетены в тонкие косы, свисающие до середины спины. Одет он в горчично-желтую куртку и шоссы, коричневые, как воробьиное перо. Оба они, как и я, босиком.

В памяти всплывает недавний разговор, и – щелк! – все встает на свои места. Вскидываю подбородок и смеюсь им в лица.

– Вы – Мотылек и Горчичное Зерно!

– Смышленое дитя, – замечает Мотылек, и сухость ее тона говорит о том, что думает она как раз обратное. – Я бы спросила, кто ты такова, но поскольку тебе покровительствует Добрый Малый, это неважно.

Волшебные дороги принимают разные формы. Сейчас я стою на белой точно кость полоске земли, усеянной красными камнями. На бледно-сиреневом, точно сердцевина цветка ириса, небе не видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Земля за пределами белой полоски усыпана красными камнями сплошь, и оттого дорога кажется белой костью, торчащей над лужей крови. Окрестный вид совсем не приветлив, и от животного страха волосы на шее встают дыбом.

– Вы замышляете вынудить его нарушить условия покаяния, – медленно, чтобы окончательно убедиться в своей догадке, говорю я. – Ему надлежит достичь двора одними лишь путями смертных, и, явившись за мной сюда, он нарушит обет.

– Именно, – елейным голосом подтверждает Горчичное Зерно, растянув тонкие губы в змеиной улыбке. – И потому, кем бы ты ему ни доводилась – любовницей, обманутой простушкой, приживалкой – будь послушной смертной и жди. Самой тебе отсюда не удрать. Уж поверь мне, даже пробовать – исключительно глупо.

Расправляю плечи и смотрю ему в глаза.

– Я – приверженка царицы Титании и иду к ее двору, чтоб присягнуть ей на верность. Перенеся меня сюда, вы чините препоны моему странствию.

Мотылек презрительно усмехается.

– Добрый Малый никогда не водил приверженцев даже к царю Оберону, не говоря уж о царице Титании. Берешься лгать, так лги правдоподобно.

– Теперь же сядь, – велит Горчичное Зерно, обнажая не замеченный мною прежде нож – осколок рога, отточенный до злобной остроты. – Не то, пожалуй, пожалеешь.

Однажды – словно тысячи лет назад – мне довелось пройти одной из волшебных дорог с помощью Ариэль. Я знаю удручающе мало, однако все же больше, чем думают мои пленители. Сглатываю, не отводя глаз от клинка Горчичного Зерна, и заставляю себя кивнуть.

– Я не стану мешать вам.

Опускаюсь на мягкую белоснежную землю. Сердце отчаянно бьется, мысли несутся вскачь.

– О, Миранда! Зачем тебе нужно было ослушаться меня?

Голос отца звучал спокойно, но от этого не менее яростно. Глядя на него сверху вниз, я сжала в ладони кусочек стекла – так крепко, что едва не порезалась до крови.

– Ослушание было бы мне ни к чему, если бы ты не держал меня на такой короткой привязи! – мой голос дрожал от страха. – Ну, чем я могу угрожать тебе?

Отец покачал головой.

– Женская непокорность – угроза сама по себе. Все в мире, Миранда, идет надлежащим путем, справедливым порядком. Когда ты поступаешь супротив его законов, у меня нет выбора – я должен вмешаться.

– Нет выбора? Да ты же можешь делать все, что только пожелаешь! И о каком, скажи на милость, мире речь? – я взмахнула дрожащей рукой. – Вот он, весь наш мир, отец! Твои обычаи в нем не имеют смысла и служат лишь для того, чтобы лишить меня права на собственный выбор!

Отец огорченно вздохнул.

– Хотел бы я знать, откуда ты набралась таких абсурдных идей. Это сильно упростило бы жизнь и мне и тебе.

Я почувствовала, как слезы текут по щекам.

– Ты хочешь от меня простоты, но я не проста. Я – человек, личность, у меня есть собственный разум, и я хочу… хочу…

– Довольно, Миранда, – он поднял жезл, и в воздухе треснула искра волшебства. – Ты будешь повиноваться. – Свободной рукой он начертал в воздухе светящуюся руну. – Забудь сей день и обрети покой. Будь, кем была…

Его чары нависли надо мной, и с визгом я вскинула вверх свое стекло. Края его сверкнули в лучах солнца.

Волшба ударила, точно гром. Рука моя онемела по самое плечо. В огненной вспышке отраженных чар перед глазами на миг мелькнуло потрясение на отцовском лице. В следующий миг мощь его заклятия, отброшенного назад, сбила его с ног. Выронив жезл, отец рухнул наземь. Я двинулась вперед. Колени подгибались, в ушах звенело. Отец скорчился на песке, закатив глаза под лоб. Стекло в моей руке треснуло, но я не бросила его, а только сжала еще крепче. Опустившись на песок рядом с отцом, я положила его голову себе на колени. Он застонал, но глаза его все так же белели из-под полуопущенных век, и это означало, что время у меня есть.

Склонившись к его уху, я заговорила:

– Заклинаю тебя: забудь все заклятия забвения. Забудь о том, что лишал меня памяти, забудь о моем ослушании, забудь нашу ссору и все, что повлекла она за собой, – горло перехватило, из глаз хлынули слезы, но я заставила себя договорить. – Забудь, что когда-то вожделел меня. Забудь свой и мой позор. Забудь.

И с тем я поднялась и пошла прочь, крепко сжимая стекло в кулаке.

– Он не спешит, – бормочет Мотылек, бросая взгляд в мою сторону. – Либо она ничего не значит для него, либо он замышляет какую-то каверзу. Не нравится мне это.

– Либо я – в самом деле приверженка царицы, – спеша опередить Горчичное Зерно, добавляю я, – и потому Пак убежден, что я способна спастись сама.

– Вздор, – говорит Горчичное Зерно, но теперь в голосе его чувствуется нотка неуверенности. – А если и так…

Не обращаю на него внимания, закрываю глаза и погружаю пальцы в мягкую, невероятно белую почву в поисках знакомых острых граней. «Пожалуйста, окажись здесь, – думаю я. – Пожалуйста. Прошу тебя. Пожалуйста».

– Ариэль, его нужно спрятать. В книге сказано, что чары рассеются, если он отыщет его.

– Можешь забросить в океан…