Книга: Сказание о Йосте Берлинге

Сказание о Йосте Берлинге

© Штерн С. В., перевод на русский язык, 2016

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик». 2016

Издательство выражает признательность Шведскому Совету по Искусству – Swedish Arts Council за финансовую поддержку в издании данного перевода

Это прямо удивительно, как Сельме Лагерлёф пришло в голову дебютировать подобным романом!

Множество трудов по этому поводу написано, а все равно непонятно.

На дворе конец XIX века, в литературе господствует суровый социальный, или, как его называли в России, критический реализм. Каждый новый роман – не столько произведение искусства, сколько повод для жарких общественных дебатов. Символисты еще только делают первые робкие попытки возродить романтическую традицию – правда, в иных, назовем их декадентскими, формах. И романтика в их сочинениях присутствует не сама по себе, а как некий идеал. И его недостижимость внушает сочинителям плохое и унылое настроение. Даже веселый Альфонс Доде, автор «Тартарена», с грустью написал: «Глаза нашего поколения не горят огнем. У нас нет пыла ни к любви, ни к отечеству. Мы все поражены скукой и истощением, побеждены до начала действия, у всех у нас души анархистов, которым недостает храбрости».

И вдруг ни с того ни с сего скромная учительница из провинциальной Ландскруны публикует «Сагу о Йосте Берлинге». И ведь не скажешь, что по наивности: Сельма Лагерлёф была очень начитанна и прекрасно осведомлена, что происходит в литературном мире. Мы знаем это из ее переписки.

И все же решилась. У нее, в отличие от Доде, храбрости хватило.

Ошеломленные критики встретили роман в штыки. Сельме Лагерлёф досталось по первое число. Как только ее не называли! Самое мягкое определение – деревенская сказочница. И только через два года, после того как датский критик Георг Брандес прочитал перевод и написал восторженную рецензию, роман заметили и начали хвалить взахлеб. Все, как положено, – нет пророка в своем отечестве.

Хотя критиков можно понять. Что это за роман? Так и вспоминается концовка гоголевского «Носа» – удивительно, как авторы могут брать подобные сюжеты! Даже жанр трудно определить. Любовный? Исторический пастиш с привкусом рыцарского романа в духе Вальтера Скотта? Приключенческий? Сентиментальный? Иронический? Или, как теперь называют этот жанр исконно русским словом, фэнтези? Как ни странно, присутствует и первое, и второе, и пятое, и десятое. Впрочем, если спросят, откуда берет начало так называемый магический реализм Маркеса или, скажем, Кензабуро Оэ, не нужно долго думать над ответом. Магический реализм вырос из магического романтизма Сельмы Лагерлёф.

Это, по-видимому, и есть самое точное определение ее стиля: магический романтизм. Недаром великий японец, приехав в Стокгольм для получения Нобелевской премии по литературе, первым делом попросил свозить его в усадьбу шведской писательницы.

Все радости и горести мира, все его искушения и соблазны уместились на берегах небольшого продолговатого озера. Сто лет маркесовского одиночества уместились в один год. Перед читателем в стремительном карнавале проносятся трубадуры и воины, горные ведьмы и лесные феи, погони и похищения, влюбленности и разрывы, грехи и искупления, природные катастрофы и древние легенды и поверья. Мало того, вряд ли кто из писателей так язычески одушевлял природу, как Сельма Лагерлёф. Озера у нее «знают, где им начинаться», волны сговариваются поднять восстание, потому что им надоело крутить колеса машин, горы и долины пререкаются из-за места на берегу… и написано это с такой убедительностью, что начинаешь сомневаться: а кто их знает, может, и вправду пререкаются.

Мастерство рассказа Сельмы Лагерлёф, возможно, не имеет равных в мировой литературе. Роман представляет собой серию эпизодов, так или иначе связанных с судьбой главного героя – Йосты Берлинга, разжалованного за пьянство пастора, красавца, романтика и сердцееда. Едва ли не каждая глава представляет собой самостоятельный рассказ, законченный сюжет, удивительным образом вплетающийся в канву повествования.

Вот, казалось бы, совершенным особняком стоящая легенда о Кевенхюллере, получившем в дар от лесной феи великий изобретательский талант (оцените изысканность фамилии!). Но этот дар – не дар, а мучение: ему не разрешено повторить свои открытия. Сотворить разрешено, а повторить – нет. Летательный аппарат, самоходный экипаж – все в единственном числе. Он не может передать их людям. Какое же отношение к Йосте Берлингу имеет Кевенхюллер? Вроде бы никакого. Но оказывается, имеет – измученный невозможностью принести людям счастье, Кевенхюллер в припадке сумасшествия поджигает Экебю, прибежище веселых и беспутных кавалеров во главе с Йостой Берлингом. Ставит последнюю точку в хаосе распада.

Роман написан от третьего лица, но иногда автор неожиданно вмешивается в ход событий, высказывает свои мысли, примеряет на себя судьбы своих героев. Вот, например, падает в обморок старушка, обнаружившая в мужнином кресле не кого-нибудь, а врага рода человеческого. Ее спасает случайно заехавшая соседка.

«Если бы на месте Ульрики была я, меня бы спасти не удалось, – неожиданно пугается Сельма. – Я бы к этому времени уже отдала Богу душу».

В другой раз писательница пересказывает легенду о страшной горной ведьме, повелительнице всех ветров, гроз и наводнений, живущей в Вермланде уже, наверное, больше тысячи лет. Подробно описав ужасную старуху, Сельма Лагерлёф мимоходом замечает:

«Я сама ее встречала».

И эти лукавые ремарки, и предельно, подчас даже запредельно романтическая интонация автора порождают сомнения: что это? Ностальгия по прошедшим временам сильных чувств и отважных героев или ирония над собственной ностальгией?

А как ответить на извечный детский вопрос – Йоста Берлинг, главный герой, хороший он или плохой?

На этот вопрос читателю придется ответить самому. Дилемма примерно та же, что в «Онегине», – хороший человек Евгений или плохой?

Йоста Берлинг. Обаятельный, искренний, импульсивный, отважный красавец, готовый на подвиги и самопожертвование. Поэтическая душа, великолепный оратор, прирожденный лидер.

Но!

Безответственный шалопай, не думает о последствиях своих поступков, повинуется сиюминутным желаниям, нанося при этом окружающим долго не заживающие раны.

Выбор ваш.

Роман на особый, поэтический манер отображает вечную модель общественного развития: революция, стагнация, распад. В финале кавалеры берутся за ум и начинают усердно трудиться. Сельма Лагерлёф старается показать, что в труде и есть смысл жизни. Словно забыла, что несколькими страницами раньше устами насквозь положительной молодой графини опровергла бескрылую богоборческую философию одного из кавалеров, дядюшки Эберхарда. Тот тоже утверждал, что смысл жизни в работе.

«Разве работа – это Бог? – спрашивает графиня. – Разве в самой по себе работе заключена какая-то цель?»

Может быть, и забыла, что вряд ли, конечно. Но это противоречие делает понятным, почему так очаровательно беспомощны, так трогательно наивны попытки писательницы завершить книгу счастливым финалом – восстановлением разрушенного, всеобщим примирением и катарсисом. Настолько беспомощны и наивны, что невольно приходит в голову – не очередное ли это лукавство великой сказочницы и фантазерки?

И последнее: приношу глубокую благодарность Обществу Сельмы Лагерлёф за предоставленные бесценные материалы.

Сергей Штерн

Пастор

Наконец пастор поднялся на кафедру. По церкви пронесся нестройный многоголосый вздох.

Все-таки явился. Все-таки дождались проповеди. Не то что в прошлое воскресение. Или в позапрошлое.

Пастор был молод, великолепно сложен и ослепительно красив. Надень на него шлем с серебряной чеканкой и кольчугу, дай в руки меч – и перед вами прекраснейший из афинян, Ахиллес. Хоть сейчас в мрамор.

Мечтательные глаза скальда, округлый, но твердый, как колено, подбородок полководца – все в нем было прекрасно, выразительно, все свидетельствовало об уме и духовном совершенстве.

Прихожане не знали, что и думать. Таким они его никогда не видели. Куда привычнее качать головой и кисло ухмыляться, когда их пастор, еле держась на ногах, выползает из местного кабака в обществе таких же пропойц, как и он сам: полковника Беренкройца с седыми, будто ватными, усами и здоровенного, как медведь, капитана Кристиана Берга.

А это еще что за красавец стоит на кафедре? Разве это их пастор? Их пастор беспробудно пьет, месяцами не появляется в церкви. Дошло до того, что община начала писать жалобы. Сначала пробсту[1], потом епископу. Написали даже в соборный капитул[2].

И именно сегодня приехала с проверкой целая комиссия во главе с самим епископом. Он сидел на хорах в окружении священников из соседних приходов, поглаживал большой золотой крест на груди и недовольно хмурился. Приехали даже преподаватели духовной академии из Карлстада.

Никаких сомнений – пастор перешел границы дозволенного. Тогда, в двадцатые годы девятнадцатого века, на пьянство смотрели сквозь пальцы, но этот молодой красавец не знал меры. Он пренебрег священным долгом, и теперь никто из прихожан не сомневался – пастором ему не быть. Да и сам он никаких надежд не лелеял.

Он стоял на кафедре, дожидался, пока допоют последний стих предваряющего проповедь псалма. Постарался унять дрожь в ногах и внезапно понял: враги. Здесь его враги. Все до единого. Крестьяне на лавках, господа на галерее, мальчики-певчие в хоре – все его враги. Непримиримый враг топчет педали мехов органа, еще более непримиримый нажимает клавиши. Его ненавидят все, даже младенцы, которых принесли в церковь на руках. И церковный сторож, задубевший в боях солдат, сражавшийся еще с Наполеоном под Лейпцигом, тоже его ненавидит. Ненавидит своего пастыря, а ведь и сам не прочь пропустить стаканчик.

Ему вдруг захотелось упасть на колени и вымолить прощение.

Но он подавил это желание. Вернее, оно исчезло само, потому что его сменил гнев. Он помнил себя, каким он год назад впервые поднялся на эту кафедру. Безупречен, наивен, полон надежд. А теперь стоит за той же кафедрой и смотрит на этого надутого, с золотым крестом, епископа. Тот приехал, чтобы с ним покончить.

С трудом прочитал стих из Библии, смысл которого должен разъяснить в предстоящей проповеди. Ярость подкатывала тяжелыми волнами, глаза застилал багровый туман.

Допустим, это правда – пил он беспробудно, но у кого есть право судить его? Кто-нибудь когда-нибудь видел что-то подобное этой так называемой пасторской усадьбе в Богом забытой деревушке? Где мрачный ельник подступает к разбитым окнам, через которые в дом беспрепятственно льет дождь и валит снег? Где с потолочных балок капает вода, где стены черны от плесени? Где урожая с плохо обработанной земли не хватает, чтобы прокормить всех, и призрак голода стоит у самых дверей?

Разве они заслуживают лучшего пастора? Он как раз то, что им нужно. Они же пили вместе с ним, так почему именно он должен ни с того ни с сего давать обет воздержания? Крестьянин, напившийся до чертиков на поминках по собственной жене, отец, не вяжущий лыка на крещении первенца. Да все они, те, кто сидит в этой церкви, наверняка напьются по дороге домой. Они не заслужили другого пастора!

И не сразу он стал таким. Не сразу. Пусть вон тот, с золотым крестом, попробует поездить по замерзшим озерам в пальто на рыбьем меху, пусть погребет под дождем в лодке по взлохмаченной немилосердным ветром реке, пусть в пургу по десять раз выскакивает из саней, чтобы с лопатой пробить дорогу в саженных сугробах, пусть поищет брод на болотах… можно держать пари, даже сам епископ начнет искать утешения в бутылке.

Дни тянутся за днями, пугая мрачным однообразием. Все, и крестьяне, и помещики, вроде бы думают только о земле, об урожае, но хватает их забот только до вечера – вечером правит бал самогон. Оттаивают сердца, мир светлеет, рождаются песни, и даже полуувядшие розы начинают благоухать. И как легко вообразить, что ты не в прокопченном деревенском кабаке, а где-то в блаженном Средиземноморье… над головой свисают гроздья винограда, зреют маслины, тут и там в темно-зеленой листве невинно белеют мраморные Психеи, а по аллеям под чинарами прогуливаются, неторопливо беседуя, философы и поэты…

Нет, нет и нет. Он, пастор на кафедре, лучше кого бы то ни было знает, что без горячительного прожить в этих краях нельзя. И не только он. Все его прихожане, все, кто сидит в этой церкви, знают это не хуже его.

И они смеют его осуждать!

Они хотят сорвать с него пасторское облачение только потому, что он смел явиться под хмельком в обитель их Бога. Ханжи! Их истинный бог – самогон. Никакого другого бога у них не было и нет.

Он зачитал стих и преклонил колена, чтобы начать «Отче наш».

Во время молитвы в церкви воцарилась гробовая тишина. Пастор вцепился обеими руками в завязки сутаны. Ему показалось, что вся община во главе с епископом крадется к кафедре, чтобы сорвать с него облачение. Он стоял на коленях, опустив голову, видеть он их не мог, но ясно представлял – и епископа, и пробста, и сторожа, и звонаря… вот они потихоньку подбираются к ведущей на кафедру шаткой лесенке, срывают с него сутану… и, не удержавшись, валятся по этой лесенке, валятся, как костяшки домино, сшибая тех, кто напирает сзади.

Он представил эту картину так ясно, что невольно улыбнулся, но тут же его прошиб холодный пот. Ничего смешного: ему готовят участь отверженного, и все из-за спиртного. Отлученный от сана священник – пария, изгой. Такой даже жалости не вызывает. Только презрение.

Что ему остается? Одеться в рубище, просить милостыню на дорогах и ночевать в канаве с такими же, как он, человеческими отбросами.

Пастор дочитал молитву. Настало время проповеди.

И внезапно ему пришло в голову: в последний раз. В последний раз в жизни стоит он на кафедре и доносит мудрость Всевышнего до неразумной паствы.

Почему-то эта мысль тронула его до слез. Он мгновенно забыл и про епископа, и про самогон, про все на свете, настолько важным ему показалось в последний раз восславить Создателя и Покровителя всего живого на земле. Может, никогда уже не представится такой случай.

Его начал бить тревожный и сладкий озноб вдохновения.

Пол церкви опустился, а купол вознесся в неведомые выси. Пастор уже не стоял за пыльной кафедрой – дух его воспарил к нарисованным небесам, и он уже еле различал крошечные фигурки в зале, будто смотрел в перевернутый бинокль.

– Дети мои!

Он всегда мысленно морщился от фальши – какие они ему дети? Почти все в церкви старше его. Но не сейчас. Сейчас это обращение не показалось ему странным. Сейчас все прихожане, все до одного, от старика до младенца, были его детьми. Мало того, он не узнал собственный голос. Откуда только взялся этот неслыханной красоты тембр – торжественный, бархатный и мощный, как медленные удары колокола! Голос его отозвался восторженным эхом во всех уголках внезапно ставшей огромной церкви. Воцарилась мертвая тишина, и каждое слово проникало в сердца онемевших прихожан, наполняя их трепетом, надеждой и восхищением.

Он был человеком вдохновения, наш пастор. Отложил листки с написанной проповедью – нужны ли они, когда мысли роятся сами по себе, и даже не в голове, а над головой, как нимб или стая ручных голубей? Ему даже казалось, что говорит не он, а кто-то другой. И внезапно пришло понимание: никому, даже сильным мира сего со всей их роскошью и могуществом, не суждено достичь высот, где сейчас парил он, проштрафившийся сельский пастор. Именно ему суждено было донести до смертных Откровение Господне.

И он говорил и говорил, пока не подернулась пеплом и не начала остывать горячая лава вдохновения. А когда закончил, когда и купол церкви и пол встали на свое место, он опустил голову и захлебнулся рыданием. Потому что внезапно сообразил: никогда уже не повторится подаренный ему свыше редчайший миг истинного счастья.

После службы был назначен сход общины. Все перешли в небольшой флигель приходского совета. Епископ спросил старосту, нет ли каких-либо жалоб на священника.

А бедный пастор уже забыл охватившую его перед проповедью ярость. Он сидел, повесив голову, и ждал – вот сейчас выплывут на чистую воду все его пьяные подвиги. Какой срам!

Но нет. За столом воцарилась тишина.

Он поднял голову и посмотрел на звонаря – тот покачивал головой и чему-то смутно улыбался. Староста, богатые фермеры, даже надутые владельцы рудников – все молчали.

«Ждут, кто первым начнет лить на меня помои», – решил пастор.

Староста прокашлялся.

– А что… неплохой у нас пастор.

– Уважаемый епископ, думаю, сам слышал, какой он замечательный проповедник, – добавил звонарь.

Епископ нахмурился и напомнил прихожанам о пропущенных службах.

– Пастор тоже человек, – пожал плечами пожилой крестьянин. – Заболеть каждый может.

Епископ пристально оглядел собравшихся:

– Не вы ли выражали неудовольствие… э-э-э… его образом жизни?

И наш пастор не поверил своим ушам: все в один голос принялись его защищать! Он еще так молод, наш пастор, все бывает… но если он будет проповедовать так, как сегодня, они не поменяют его даже на самого епископа, уж вы нас простите, ваше святейшество.

Вот так. Суд не состоится за отсутствием обвинителей.

Пастор почувствовал, как кровь быстрее побежала по телу, сердце забилось, как пойманный в силки заяц. Он был не прав! Они не враги его, они его друзья! Он завоевал их души, они уже не хотят от него избавиться, его не выгонят, он останется пастором!

После дознания епископ, пробсты, теологи из Карлстада и уважаемые члены общины пошли по традиции обедать к герою дня. Пастор был не женат, поэтому заботы по приему гостей взяла на себя жена соседа-арендатора и, надо сказать, управилась наилучшим образом. Даже собственный дом показался ему не таким уж убогим. Длинный стол накрыли прямо под елями, и это придало особое праздничное очарование белой, с кружевными оборками скатерти, бело-голубому фаянсу, вымытым до горячего блеска бокалам. А чего стоили хитро сложенные, похожие на королевские короны салфетки на каждой тарелке! И в дом зайти не стыдно – две березки у крыльца, а высоко над дверью, под самым коньком, венок из свежих полевых цветов. Пол в сенях по традиции устлан ветками можжевельника, цветы в каждой комнате. И даже плесенью вроде бы не пахнет, чисто вымытые оконные стекла сияют на солнце.

Наш пастор был счастлив и весел. Никогда, никогда больше он в рот не возьмет спиртное!

И все за столом были веселы. И те, кто неожиданно для себя проявил великодушие, и те, кто искренне простил непутевого пастора, и даже высокая комиссия – никому не хотелось скандала.

А епископ поднял бокал и долго рассказывал, с каким тяжелым сердцем собирался он в эту поездку – столько всяких сплетен пришлось ему выслушать. Он, оказывается, приехал, ожидая увидеть Савла, а на поверку оказалось, что не Cавла он встретил, не Савла, врага и гонителя истинной веры, а Павла, апостола Павла, светоча христианства. Он говорил и о необычайном проповедническом даре молодого пастора. И нашему молодому другу надо помнить, что такой дар дан ему Богом не для гордыни, не для самолюбования, а для духовного подвига, для терпения и воздержания при выполнения высокого долга, возложенного на него этим редкостным даром.

За обедом молодой пастор пил очень умеренно, но вино все-таки ударило ему в голову. А может, вовсе и не вино, а неожиданное счастье, настигшее его в невозвратной точке падения. И когда гости разошлись, он долго пребывал в том же восторженном настроении. Ему казалось, что даже струящаяся по жилам кровь намного горячее обычного. Cm не было ни в одном глазу. Он открыл окно и подставил лицо прохладному ночному ветерку. Надо попробовать успокоиться и выспаться перед началом новой жизни.

– Не спишь, пастор?

Он вздрогнул и вгляделся в темноту. Прямо по газону к дому шагал человек. Не узнать его было трудно – капитан Кристиан Берг, бродяга и искатель приключений, верный его собутыльник. В этих краях не было никого, кто мог бы сравниться с ним ростом и непомерной силой. Был он огромен, как гора Гурлита, и глуп, как горный тролль.

– Попробуй усни в такую ночь!

И только послушайте, что рассказал ему капитан Кристиан!

Оказывается, у этого колосса появилось недоброе предчувствие, что после всех сегодняшних событий он может потерять собутыльника. Пастор просто-напросто побоится лишний раз приложиться к рюмке, потому что, если вся эта священная братия нагрянет снова, прощай, сутана…

И капитан Кристиан Берг решил повлиять на развитие событий. Раз и навсегда отбить у епископа и его свиты охоту появляться в этих краях. Теперь-то друзья опять смогут без помех собираться здесь, в пасторской так называемой усадьбе, и веселиться, сколько влезет.

Никому в голову не пришла бы такая мысль, а капитану Бергу пришла. И послушайте, что он придумал.

Когда епископ и оба священника из академии в Карлстаде сели в свою крытую коляску и тщательно заперли дверцы, чтобы не вывалиться на ухабах, капитан ссадил кучера с козел, сел на его место и погнал лошадей в светлую июньскую ночь. Верст десять или пятнадцать летела коляска по бездорожью. Капитан дал понять сановным посетителям, на каком тонком волоске висит человеческая жизнь. Он нахлестывал лошадей, а духовные лица в запертой кибитке молились, как мог бы молиться горох в банке, которую трясет заботливая хозяйка, желая определить, хватит ли гороха на вечерний суп.

Уж не подумали ли вы, мои читатели, что он старался объезжать ямы и рытвины? Что упустил случай спуститься к озеру и гнать прямо по воде, которая грозно журчала под колесами и то и дело заливала кибитку? Уж не подумали ли вы, что, спускаясь с холмов, капитан придерживал лошадей? Наоборот, нахлестывал их немилосердно, и чудом, подлинным чудом не перевернулась коляска со священнослужителями. Можно удивляться, что она не застряла в болоте, – капитан, во всяком случае, никаких стараний к тому не прилагал. Епископ и пасторы сидели и возносили Богу молитвы, и если бы не наглухо закрытые кожаные шторки, можно было бы видеть, что лица их белы как полотно.

Впрочем, так оно и оказалось: когда экипаж остановился на постоялом дворе в Риссетере, бледный-пребледный епископ вылез на неверных ногах из коляски и трясущимися губами спросил:

– И что это значит, капитан Кристиан?

– А значит это вот что, – бодро произнес гигант заранее заготовленную фразу, – надеюсь, теперь его святейшество трижды подумает, прежде чем приезжать с проверками к Йосте Берлингу!

– Вот оно что… – холодно процедил епископ. – Вот оно что… в таком случае передай Йосте Берлингу, что ни я, ни другой священник во всем королевстве никогда к нему не приедут.

Всю эту историю и поведал с гордостью глупый капитан Кристиан Берг, стоя под открытым в благоухающий сад окном. Услышав слова епископа, он тут же бросился рассказывать другу о своей победе.

– Теперь можешь быть спокоен, сердечный друг мой пастор, – сказал он. – Больше они не приедут.

Ах, капитан, капитан… как он торжествовал, когда перепуганные священники вылезли из злосчастной кибитки! Но друг его пастор вовсе не торжествовал. Он стоял у окна, бессильно опершись на подоконник, и лицо его в неверном свете летней ночи было еще белее, чем у священников. Белее смерти. Ах, капитан Кристиан!

Пастор, недолго думая, ткнул кулаком в глупо ухмыляющуюся физиономию приятеля, захлопнул окно и cхватился за голову. Глаза его жгли слезы отчаяния.

Бог ниспослал ему неслыханные мгновения чистого вдохновения, и он же, этот Бог, сыграл с ним такую злую шутку…

Само собой, епископ уверен, что это именно он подослал капитана Кристиана, ни на секунду не усомнится епископ, что вся вдохновенная утренняя проповедь была не чем иным, как злонамеренным притворством. И, конечно, теперь нет никаких шансов, что его, пастора, оставят в приходе.

Когда настало утро, пастора в усадьбе уже не было. Незачем было оставаться и пытаться оправдаться – все равно никто бы ему не поверил. Бог его не простил. Показал, как могла бы сложиться его судьба, какое счастье мог бы он испытать, проповедуя людям слово Божье и веру в спасение. Но грехи его слишком тяжелы, и глупо было бы надеяться на что-то другое.

Все это произошло в начале двадцатых годов девятнадцатого века в отдаленном уезде в западном Вермланде.

Грянул первый гром. Но это был далеко не последний удар судьбы из тех, что выпали на долю Йосты Берлинга.

Так молодой жеребчик, не знающий шпор и плетки, при первом же испытании сбрасывает груз, срывается с места и мчит куда глаза глядят, не ведая, что уже поджидает его разверстая пропасть.

Попрошайка

Холодным декабрьским днем по склону холма в Брубю поднимался нищий. Одет он был в самое жалкое тряпье, которое только можно вообразить, а в рваные башмаки все время набивался снег.

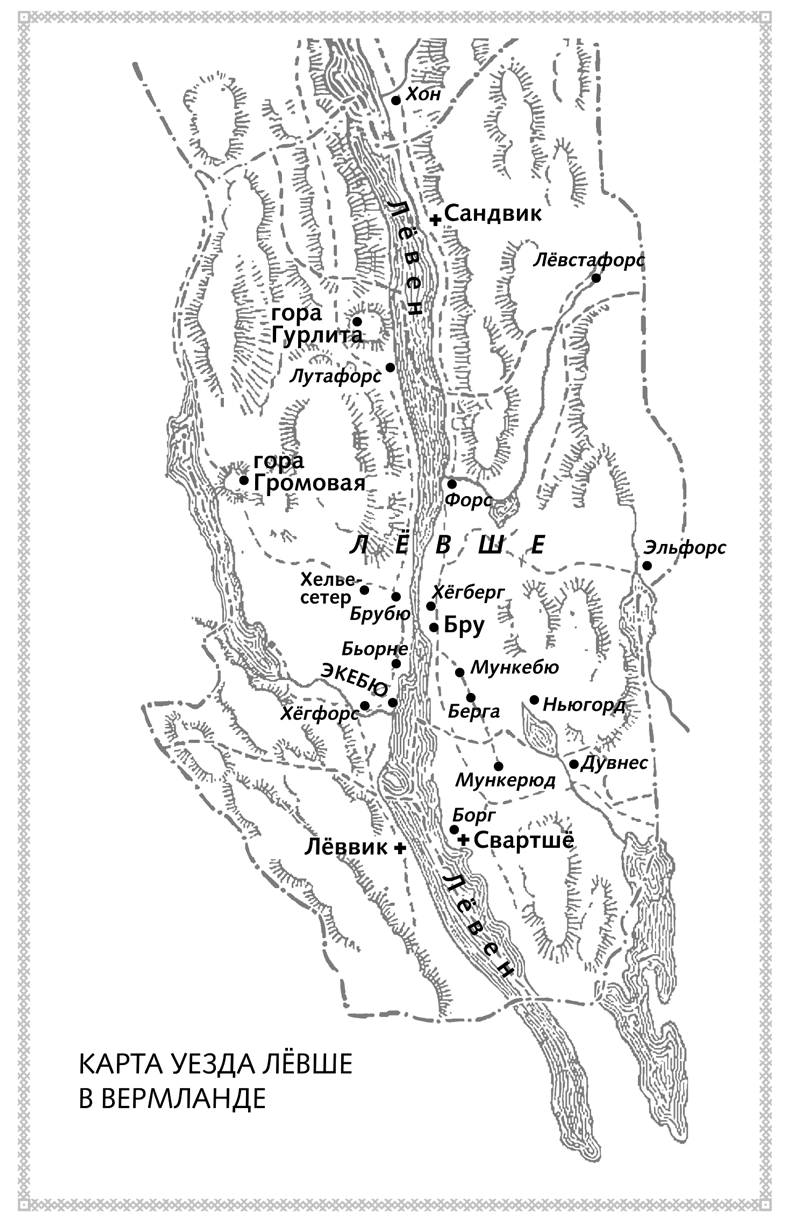

Лёвен – длинное, продолговатое озеро в Вермланде. Можно было бы сказать, что это не одно озеро, а три, соединенные узкими проливами. С высоты птичьего полета оно наверняка напоминает связку сосисок. Начинается оно в диких, непроходимых финских лесах[3] на севере, а на юге доходит почти до Венерна. На берегах озера несколько приходов, самый большой и богатый – Брубю. Он расположился на обоих берегах озера. На западном берегу – богатые дома, известные своей роскошью усадьбы вроде Экебю и Бьорне, и конечно же поселок Брубю, давший название всему приходу. Большой поселок с постоялым двором, полицейским исправником и ярмарочной площадью.

Брубю лежит на довольно крутом склоне. Нищий миновал постоялый двор у подножья и теперь плелся к пасторской усадьбе на самой вершине холма.

Он догнал маленькую девочку, с трудом тащившую санки с мешком муки.

– Такая маленькая лошадка и так тяжело везет… – сказал он.

Девочка посмотрела на незваного спутника. Ей не больше двенадцати, а выражение лица, как у взрослой: сжатые в узкую полоску губы, пристальный, подозрительный взгляд.

– Лошадке, какая ни на есть, хорошая поклажа не в обузу.

– Ну да… что ж плохого. Домой тащишь?

– А куда же? Бог милостив. Лошадку-то люди кормят, а я сама себе пропитание добываю, даром что ростом невелика.

– Давай помогу. – Нищий ухватился за высокую спинку саней.

Девочка остановилась и посмотрела на него недоверчиво:

– Только не думай, что и тебе достанется.

Бродяга засмеялся:

– Экая ты суровая… не иначе пасторская дочь.

– В точку попал. У многих отцы победнее, но хуже ни у кого нет. Истинно так, хоть и зазорно говорить такое про родного отца.

– Скупой, должно быть, у тебя папаша. И добрым его не назовешь.

– И то и другое. И скупой, и злой, как оса. Но люди говорят, дочь-то еще хуже будет, когда вырастет. Если ей Бог даст вырасти. Это мне то есть.

– Люди зря не скажут… и где же ты взяла этот мешок?

– Твое-то что за дело? Ладно… все равно. Ты не продашь. А продашь, кто тебе поверит! В амбаре утром потихоньку взяла мешок с зерном и отнесла на мельницу.

– А что скажет папаша, когда ты явишься с мешком муки?

– Ты что, с луны свалился? Или Господь тебя недоделал? Что пастору делать дома среди дня? Он в общине.

– В общине? А кто это за нами едет? Слышишь, полозья скрипят… уж не он ли?

Девочка замерла, прислушалась, и лицо ее перекосилось от страха.

– Это он! – всхлипнула она. – Он меня убьет! Убьет!

– Да уж… как раз тот случай, когда дорог хороший совет.

– Вот что, – решительно сказала девчушка. – Ты можешь мне помочь. Возьми веревку и тащи сани, будто они твои.

– И что я дальше буду с ними делать? – Нищий вскинул канат на плечо.

– Тащи, куда хочешь, но чтобы вечером, когда стемнеет, был в усадьбе. Я буду тебя ждать. Не тебя, санки и муку, понял? – поправилась она.

– Попробую…

– «Попробую»… – передразнила девочка. – Попробуй не прийти!

И сорвалась с места – ей надо было успеть домой раньше отца.

Попрошайка скрепя сердце развернул санки и потащил вниз к постоялому двору. С горы – не в гору, но у него были совсем другие планы. Даже не планы, а мечта. Он мечтал о диких лесах к северу от Лёвена, огромных финских лесах.

Ему вовсе не хотелось идти в поселок на берегу пролива между Верхним и Нижним Лёвеном, в эту обитель радости и богатства, где сменяют друг друга роскошные усадьбы и аккуратные фабрички. Любой приют казался ему тесным, любая дорога тяжкой, любая перина тверже камня. Его неодолимо тянуло в вечный покой огромного, непроходимого леса.

Он вздрагивал от каждого удара цепов в ригах. Наверное, такой большой урожай, что до сих пор не обмолотят. Из леса сплошным потоком тащились дровни с бревнами и большими плетеными корзинами с древесным углем, тяжелые повозки с рудой словно плыли по колее, наезженной бесчисленными предшественниками. А легкие сани с чистой публикой носились между усадьбами, и ему казалось, что не сани скользят на полозьях, а любовь и красота, и поводьями правит чистая, незамутненная радость. Скорее бы добраться до леса… он мечтал о лесе, как верующий о Храме, где можно отмолить свои грехи. И молитвы эти будут услышаны, на то и Храм.

Там, в лесу, царят тишина и покой, там огромные сосны возносятся к небу, как колонны в церкви, там ветер едва шевелит иголки в кронах, не в силах даже сбросить тяжелый снег с прогнувшихся веток. Он хотел бы забрести как можно глубже в этот таинственный, манящий лес, брести и брести, пока силы не покинут его. И тогда он упадет под одной из этих величественных елей и медленно и неощутимо умрет, убаюканный вечным холодом…

Он нестерпимо тосковал по этой огромной могиле с еле слышными песнями ветра, по могиле, где бренность всего живого кажется естественной и неизбежной, где голод, холод, усталость и самогон наконец-то положат конец его существованию, уничтожат слабое тело, которое, как оказалось, способно вынести почти все.

Где-то надо дождаться вечера. Он зашел в бар постоялого двора и без сил опустился на скамью у дверей. Закрыл глаза и опять увидел лес.

Хозяйка сжалилась над ним и поднесла стопку самогона. А потом и вторую – он так жалобно попросил, что она не смогла отказать. Но когда попрошайка заикнулся насчет третьей, она покачала головой.

Его охватило отчаяние. Ему вовсе не хотелось умирать здесь, на людях. А чтобы не умереть, он должен во что бы то ни стало выпить еще этого прекрасного напитка.

Хотя бы еще раз почувствовать, как согревается душа, как бежит по жилам кровь, хотя бы раз насладиться свободным полетом мысли. О, эта сладкая пшеничная водка! Солнце, пение птиц, ароматы летнего дня, красота и прелесть мира – все слилось в этой прозрачной маслянистой струе. Еще раз, всего только один раз насладиться солнцем и счастьем, а потом сгинуть в холоде и мраке.

И он обменял на водку сначала муку, потом мешок, а потом и санки. Выпил много и заснул прямо на лавке, где сидел.

А когда проснулся, понял, что натворил. Грешная плоть победила душу, и душа потеряла право на бессмертие. Как он мог! Ребенок доверился ему, а он… Какой позор… Оставалось только одно: как можно скорее освободить землю от своего присутствия, может, тогда душа его на пути к Богу обретет чистоту и свободу… но и на это надежды мало.

Он, не вставая с лавки, устроил суд над самим собой. «Йоста Берлинг, разжалованный пастор, похитивший муку у голодного ребенка, приговаривается к смертной казни – похоронам заживо в снегу».

Схватил свою шапку, с трудом поднялся с лавки и побрел к выходу. Он еще не совсем протрезвел, и пьяные слезы сострадания к его пока еще бессмертной, как он надеялся, душе катились по небритым щекам. Он должен освободить душу от погрязшего в пороках тела, немедленно, сейчас же, пока в ней теплится хоть какая-то небесная искра.

Далеко он не ушел – прямо на обочине намело огромный сугроб. Он упал в него и закрыл глаза, втайне надеясь, что смертные муки не продлятся чересчур долго.

Никто не знает, как долго он пролежал, но когда дочка пастора нашла его в этом сугробе, он был еще жив. Ждала-ждала в усадьбе, но он все не появлялся, и она побежала его искать.

И нашла.

Начала трясти изо всех сил, старалась разбудить – надо же узнать, где ее мука и санки. Он с трудом разлепил уже помутневшие глаза и, еле ворочая языком, рассказал ей все. Девчонка истошно закричала. Отец убьет ее, если узнает, что она потеряла санки! Она укусила несчастного за палец, исцарапала лицо, ни на секунду не прекращая визжать.

Около них остановились сани.

– Кто это тут верещит? – послышался суровый голос.

– Я! – плаксиво выкрикнула девочка и замолотила кулачками в грудь полузамерзшего попрошайки. – Я тут верещу! Он пропил мою муку и санки, и я должна вернуть их, иначе мне конец!

– Он же совершенно заледенел, а ты царапаешься, как дикая кошка! А ну, вставай!

С саней слезла крупная, крепко сложенная женщина. Она взяла девчонку за шиворот и отшвырнула в сторону, будто это и вправду была кошка. Нагнулась, завела руки под спину попрошайки, подняла его без видимого усилия и положила в сани.

– Иди на постоялый двор, паршивка, посмотрим, что можно сделать, – крикнула она девчонке и тронула поводья.

* * *

Час или полтора спустя нищий сидел на стуле у дверей лучшего номера постоялого двора, а перед ним, уперев руки в бока, стояла та самая внушительная дама, что вытащила его из сугроба и спасла ему жизнь.

Похоже, она возвращалась из леса от углежогов: руки все в саже. Грязно-белая глиняная трубка в зубах, овчинный нагольный тулуп, домотканая шерстяная юбка в полоску, добротные, мастерски прошитые просмоленной дратвой берестяные башмаки. Тесак в ножнах на поясе. Седые, зачесанные назад волосы, немолодое, но очень красивое и значительное лицо. Конечно, это она. Он слышал про нее тысячу раз.

Перед ним стояла знаменитая майорша из Экебю.

Владелица семи сталелитейных заводов[4], самая богатая и, наверное, самая могущественная женщина во всем Вермланде, привыкшая повелевать и не сомневаться, что приказы ее будут исполнены. А кто он? Осужденный на нищету и страдания бродяга, сам себя приговоривший к смертной казни. Любая дорога тяжка, любой приют тесен, повторял он мысленно и каждый раз вздрагивал, когда она останавливала на нем взгляд.

Она смотрела на него пристально, будто хотела понять, как мог человек докатиться до такого. Как мог так опуститься этот молодой еще парень в отрепьях, с красными, распухшими руками и невероятно красивым, несмотря ни на что, лицом?

– Значит, ты и есть Йоста Берлинг, тот самый помешанный расстрига?

Он не шевельнулся.

– А я майорша из Экебю.

По телу попрошайки прошла судорога. Он сцепил руки и посмотрел на нее полным беспредельной тоски взглядом. Что она хочет с ним делать? Заставить жить? Он чувствовал в ней пугающую силу. И надо же ей было появиться в последний момент… а ведь он уже был так близко к желанному покою далеких финских лесов.

Но она, видимо, твердо решила не дать ему умереть. Для начала сообщила, что его преступление искуплено – дочка пастора получила назад свои санки и мешок с мукой. И что она, майорша, готова разрешить ему жить во флигеле в своем поместье в Экебю.

– Там ты будешь не один. Там уже живут такие же бездомные бродяги, как и ты. Я их называю кавалерами. – Она усмехнулась.

Она предлагала ему жизнь в достатке и безделье, но он упрямо покачал головой:

– Я хочу умереть. Единственное, что я хочу, – умереть.

Тогда она грохнула кулаком по столу – ну ладно же, тогда слушай, что я о тебе думаю.

– Вот оно что! Умереть он хочет! Большое дело… было бы чему умирать. Посмотри на себя! В чем душа держится… изможденный, тощий, как богомол, одни глаза торчат. Плюнешь – промахнешься. Не так уж много ты оставил для смерти. Ты уже умер! Какая разница, можешь, конечно, лечь в гроб, даже крышку пусть заколотят, мертвее не будешь. Думаешь, я не вижу, что ты давно умер, Йоста Берлинг? Я вижу череп, а не голову. Вижу, как черви копошатся в глазницах, а рот твой набит прахом. А ты сам разве не слышишь, как мертво щелкают позвонки, стоит тебе шевельнуться? Йоста Берлинг утонул. Утопил себя в самогоне и умер. Кости-то еще движутся кое-как, но это кости мертвеца. Скелет. Ты и их хочешь лишить жизни, если тебе угодно называть это жизнью. Да это то же самое, что лишить мертвецов единственной радости – поплясать на кладбище в лунном свете. Стыдишься, что тебя разжаловали, выгнали, лишили сана? До того стыдно, что умереть собрался? Позволь сказать, что больше пользы было бы, если бы ты воспользовался данным тебе божьим даром и принес хоть какую-то пользу на созданной Им зеленой и прекрасной земле! Надо же! Почему не явился ко мне сразу? Я бы все поставила на место. А теперь он, видите ли, жаждет, чтобы его завернули в саван и положили на опилки. Да еще кто-нибудь скажет – поглядите, какой пригожий мертвец!

А нищий слушал ее и чувствовал, как к нему постепенно возвращается желанный покой. На губах заиграла бледная улыбка. Пусть говорит, сколько влезет… величественный лесной храм ждет его. Никто не в силах повернуть его судьбу.

Майорша замолчала и несколько раз прошлась по комнате – туда и обратно. Села у камина и поставила локти на колени. На лице заплясали грозные отблески пламени.

– Тысяча чертей! – хохотнула она. – В моих словах больше истины, чем я сама могла подумать. Не думаешь ли ты, Йоста Берлинг, что в этом мире много живых людей? Почти все либо совсем умерли, либо умерли наполовину. Ты думаешь, я живу? Как бы не так! Посмотри на меня внимательно! Майорша из Экебю, самая могущественная женщина во всем Вермланде… Мне достаточно пальцами щелкнуть, и наместник тут как тут, щелкну два раза – епископ, а уж если три – глядишь, весь капитул и советники, да и заводчики заодно пляшут польку на площади в Карлстаде. И все же… тысяча чертей, паренек! Две тысячи! Три! Посмотри на меня. Приодетый труп. Жизни во мне осталось – с комариный сик.

Нищий подался вперед – такого он не ожидал. А майорша покачивалась на стуле, смотрела на игру пламени в камине и говорила, говорила… Ни разу даже не повернулась.

– Будь я живой… неужели не зашлось бы сердце мое в печали, глядя на тебя, изможденного, жалкого, ничего не желающего, кроме смерти? Неужели не нашла бы я слов утешения, не пролила бы слез над твоей горькой судьбой? Неужели слезами и молитвой не спасла бы твою душу? Будь я живой… но я мертва.

Ты, наверное, и не слышал – была когда-то красавица, и звали ее Маргарета Сельсинг. Не вчера это было, но и сейчас старые глаза мои жгут слезы, когда думаю я о ее… о своей судьбе. Почему Маргарета Сельсинг должна умереть, а Маргарета Самселиус остаться в живых, с какой стати майорша из Экебю оказалась приговоренной к жизни? А знаешь, какова была Маргарета Сельсинг? С осиной талией, стройна, скромна и невинна… вот какой она была, Йоста Берлинг. Из тех, на чьих могилах плачут ангелы.

Она была добра ко всем, и все были добры к ней. Никому даже в голову не приходило причинить ей зло. А уж красива была… таких поискать, и то не найдешь.

И в один прекрасный день появился парень – молодой, сильный, красивый. Звали его Альтрингер. Никто не знает, как его занесло в эти края, в пойму Эльвдалена, где у родителей Маргареты был небольшой рудничок. Еще раз говорю: парень был – заглядение. И он влюбился в Маргарету. И она его полюбила.

Одна незадача – беден он был, как церковная крыса. И договорились они ждать друг друга. Пять лет, точно, как в песне… «Пять зим, пять вёсен»…

Не прошло и трех лет, явился другой жених. Урод, каких мало, но родители решили, что лучшего жениха не найти, и заставили Маргарету выйти за него замуж. Не уговорами, так угрозами, а иной раз и кулаки в ход пускали… И знаешь – умерла Маргарета Сельсинг. В день свадьбы умерла. С тех пор нет на земле Маргареты Сельсинг, осталась только майорша Самселиус. Ничего хорошего в ней не было, она была уверена, что всем на земле властвует зло, и не замечала добра. Куда исчезла ее застенчивость!

Да ты наверняка знаешь, что было дальше. Мы, майор и я, жили в Шё, здесь недалеко, на берегу Лёвена. Он оказался вовсе не так богат, как надеялись родители, нередко туговато приходилось, а потом и вовсе обнищал.

И тут вернулся Алтьрингер. Он сказочно разбогател, купил поместье Экебю по соседству и шесть сталелитейных заводов. Энергичный, дельный хозяин и замечательный человек. И он все еще был влюблен в Маргарету Сельсинг.

Он даже помогал нам – мы ездили в его колясках, он посылал продукты на нашу кухню, вино в погреб. И опять наполнил мою жизнь радостью и счастьем. Майор уехал на войну, а нам-то что! Сегодня я приезжала в Экебю, завтра – он в Шё. Не жизнь была – танец по розам…

Но, само собой, пошли разговоры. Была бы жива Маргарета Сельсинг, умерла бы со стыда, а мне было плевать. Но тогда я еще не понимала: это потому, что я умерла. Мертвые сраму не имут.

Слухи дошли до моих родителей – углежоги в Эльвдальских лесах нашептали. Мать долго не размышляла – поехала меня уламывать.

И в один прекрасный день явилась. Майора не было, а мы, я и Альтрингер, сидели с гостями за столом. Я видела, как она входит в зал, но я ее не узнала! Я ее не узнала, Йоста Берлинг! Не узнала свою мать! Поздоровалась, как с незнакомкой, пригласила за стол – таков обычай в наших краях.

Она-то, наверное, была уверена, что я ее дочь, пыталась поговорить со мной, но я ее остановила.

«Вы ошибаетесь, – сказала я ей. – Мои родители давно умерли. Они оба умерли в день моей свадьбы».

Она и бровью не повела. Семьдесят лет, двести верст отмахала за три дня, и хоть бы что! Села за стол и принялась за еду. Сильная была женщина…

«Горе какое, – говорит, – надо же, – такое несчастье и в такой день. Печально, печально…»

«Печально не это. Печально то, что они не умерли на день раньше. Тогда бы и свадьбе не бывать».

«А разве госпожа майорша недовольна своим браком?»

«Теперь довольна. Нет большего счастья, чем выполнить волю моих драгоценных, безвременно ушедших родителей».

«Была ли на то родительская воля, чтобы дочь навлекла позор на себя и на них? Чтобы она изменяла мужу? Вряд ли покойные родители обрадовались, узнав, что дочь их блудница».

«Сами толкнули ее на это… как постелешь, так и поспишь. К тому же милостивая госпожа должна понимать: я не допущу, чтобы чужие люди порочили дочь моих родителей».

За столом все замерли. Никто не прикасался к еде, только мы и ели – я и она.

Сутки пожила она у нас, отдохнула и собралась в дорогу. И клянусь, ни разу не пришла мне в голову мысль, что она моя мать. Я твердо знала одно: моя мать умерла.

И вот, Йоста Берлинг, собралась она уезжать. И коляску уже подали. Стоим мы на крыльце, а она говорит:

«День я прожила у тебя, и ты ни разу не назвала меня матерью. По бездорожью добиралась я к тебе, двести верст за три дня, и вся дрожу от стыда за тебя, мою дочь. Дрожу, будто меня секут розгами. Пусть все отрекутся от тебя, как ты отреклась от меня, своей матери[5]! Да станет дорога твоим домом, да будет клок соломы твоей постелью, пусть согревают тебя угольные ямы. Позор и бесчестье – вот что тебе суждено. И пусть каждый плюет на тебя, как плюю я, твоя мать!»

И отвесила мне крепкую пощечину, даром что старуха.

Я стерпела, усадила ее в коляску и спросила:

«Какое право у тебя меня проклинать? Кто ты такая, чтобы бить меня?»

И дала ей ответную пощечину.

Коляска тронулась в путь, и только в этот миг, только в этот миг, Йоста Берлинг, я осознала, что Маргареты Сельсинг на свете больше нет. Она умерла.

Нищий слушал ее, и на какой-то момент ему показалось, что звуки ее голоса заглушили манящий шепот далеких заснеженных лесов. Он и ожидать такого не мог. Подумать только: эта величественная дама, хозяйка Вермланда, рассказывает про свои грехи. И все ради того, чтобы вселить в него мужество, заставить продолжать жить! Ради того, чтобы он понял: не он один такой пропащий, другие тоже погрязли в грехе.

Он с трудом встал и подошел к майорше.

– Ну что? – спросила майорша со слезами в голосе. – Захотелось тебе жить, Йоста Берлинг? Из тебя мог бы выйти замечательный пастор, но никогда, слышишь, никогда тот Йоста Берлинг, которого ты утопил в вине, не был так чист и невинен, как Маргарета Сельсинг! А я своими руками погубила ее! Теперь ты понял, что обязан жить?

Йоста упал перед ней на колени.

– Простите меня, – прошептал он. – Не могу.

– Значит, решил… надо же, я, старая, зачерствевшая от горя женщина, сижу здесь и откровенничаю. С попрошайкой, которого нашла полузамерзшим в сугробе. С бродягой, который надумал лишить себя жизни. Надумал – так надумал. Мне же лучше – никому не передашь, что я тебе тут наплела.

– Госпожа майорша, я не самоубийца, я приговоренный! Мне и так нелегко, а вы… Поймите, я не имею права жить. Плоть моя растоптала и раздавила душу, я должен освободить ее, пока в ней еще теплится искра бессмертия, отпустить душу к Богу.

– Надеешься, долетит? – Она усмехнулась.

Йоста вздрогнул:

– Прощайте, госпожа майорша! Прощайте и спасибо.

– Прощай, Йоста Берлинг.

Нищий встал и неверными шагами, с поникшей головой поплелся к двери. После встречи с этой женщиной путь в далекие финские леса уже не казался таким легким и манящим.

У двери он обернулся, встретился взглядом с майоршей и обмер. В жизни не приходилось ему видеть такого превращения. Только что она была полна гнева, горечи и презрения, а сейчас черты лица волшебно изменились, и в глазах светилось сострадание. Сострадание, нежность, любовь и прощение.

И что-то дрогнуло в нем, что-то сверкнуло сквозь окутавшую душу ледяную пелену отчаяния. Он прислонился лбом к косяку, обхватил голову руками и горько зарыдал.

Майорша швырнула свою трубку в камин, подошла к нему и обняла – нежно и ласково, как когда-то обнимала мать.

– Мальчик мой… мальчик мой…

Она подвела его к стулу у камина, но он опустился на пол и уткнулся лицом в ее колени.

– По-прежнему жаждешь смерти?

При этих словах он хотел вскочить, но она силой удержала его.

– Я еще раз говорю – поступай, как хочешь, как велит твое сердце. Единственное, что я могу тебе обещать, если ты останешься жить, я возьму к себе пасторскую дочку, эту дикарку, и сделаю из нее человека. И она возблагодарит Бога, что тот послал ей тебя, а ты пропил ее муку. Ну как?

Он поднял голову и посмотрел ей в глаза:

– Вы всерьез?

– Всерьез, всерьез, Йоста Берлинг.

Он увидел перед собой злые, перепуганные глаза, сжатые в нитку по-старушечьи губы, красные замерзшие ручонки. Вполне может быть, если кто-то позаботится об этой девчонке, согреет ее рано очерствевшую душу, может, и забудет она со временем череду унижений, и исчезнет ее оскал на весь жестокий, ополчившийся против нее мир. Это показалось ему настолько важным, что мысль о призрачной смерти в вечных финских лесах уже не казалась такой привлекательной.

– Пока майорша будет ее опекать, я с собой не покончу, – тихо сказал он. – Я так и знал, что вы заставите меня жить тем или иным способом. Вы сильнее меня.

– Йоста Берлинг! – сказала она торжественно. – Я боролась за твою жизнь, как за свою собственную. Я взмолилась Богу – Боже, если осталось во мне хоть что-то от Маргареты Сельсинг, позволь ей хоть на секунду показаться на свет! Может быть, ей, Маргарете, погибшей во мне невинной девушке, ты поверишь! И Он, великий и непостижимый, позволил! Позволил ей показаться на свет, и ты, Йоста Берлинг, видел не меня! Ты видел ее, ее, Маргарету Сельсинг, полную любви и сострадания… потому ты и остановился у дверей. А она шепнула мне, она подсказала, что мысль о бедной озлобленной девчушке помешает тебе наложить на себя руки. О, души человеческие! Вы летите, как дикие птицы, куда вам вздумается, часто себе на погибель, но Господь наш знает, в какие силки вас ловить…

– Вы говорите о Боге, – задумчиво сказал Йоста Берлинг. – Действительно, непостижимый… Он лишил меня всего, отверг, бросил в мрак нищеты и отчаяния – и в последний момент не дает мне умереть… Да будет так…

С этого дня Йоста Берлинг стал одним из кавалеров из Экебю, как называла их майорша. Дважды пытался он покинуть Экебю. Как-то майорша подарила ему хутор неподалеку. Он переехал туда и решил зарабатывать физическим трудом. Поначалу все шло хорошо, но потом он утомился от одиночества и тяжелой работы и вернулся в Экебю. Все пошло своим чередом. В другой раз Йоста Берлинг нанялся домашним учителем к графу Хенрику Дона и влюбился в его сестру, Эббу Дона. Но когда он уже был близок к тому, чтобы завоевать ее сердце, она неожиданно умерла, и с тех пор он прекратил все попытки начать новую жизнь. Ему суждено было остаться кавалером в Экебю. Все пути к исправлению для разжалованного священника, похоже, были закрыты.

Ландшафт

А теперь надо описать продолговатое озеро, плодородную степь и дымчато-голубые горы по берегам, потому что именно здесь, в этих краях, протекала непутевая жизнь Йосты Берлинга и майоршиных кавалеров.

Озеро начинается довольно далеко на севере. Озера знают, где им начинаться, – лучшего места не выберешь. Лес, горы и холмы ни на секунду не прекращают собирать для него воду, ручьи и родники стремятся к нему круглый год. Белый, тонкий песок на берегу, на котором так сладко вытянуться, мыски и холмы, отражения деревьев в заросших кувшинками и лилиями заводях. А сколько нимф, и ундин, и наяд, и русалок! Наверное, они и мечтать не могли о таком месте для ночных игр…

Здесь, на севере, озеро приветливо и гостеприимно. Стоит только посмотреть на него ранним утром, когда оно просыпается и сбрасывает с себя утреннюю пелену – сначала медленно, словно лениво, а потом сразу, рывком освобождается от последних качающихся клочьев тумана. Розовое и свежее, оно тут же накидывает на себя тонкую сверкающую вуаль солнечных искр.

А ему все мало. Узким проливчиком прорвавшись сквозь песчаные дюны, озеро стремится на юг, искать новых приключений. Оно становится больше и величественнее. Правда, появляется работа: надо заполнить бездонные провалы, постараться украсить и без того живописный пейзаж. Озеро и здесь прекрасно, но по-иному – вода не такая голубая, как на севере, она темна и масляниста, под ней угадывается грозная глубина. Ветра сильнее и порывистее, берега суровее и однообразней. Чуть не круглый год снуют по озеру корабли, работают плотогоны, навигация прекращается поздно, чуть не перед самым Рождеством. Но в зимние дни озеро небезопасно: иногда оно начинает гневаться, темнеет, по нему бегут нарастающие белыми гребнями пены волны. В такие дни не стоит поднимать парус; немало неосторожных моряков нашли свою могилу в пучине. А потом успокаивается, замирает в мечтательной дреме и отражает каждое облачко так безупречно, что и понять нельзя, кто кого отражает – озеро небо или небо озеро.

Что ж, довольно теперь озеро? Нет, ему не угодишь. Оно продолжает стремиться на юг, хотя со всех сторон уже подступают неприступные скалы. С трудом, вновь оборотившись проливом, проталкивается наше озеро сквозь утесы и разливается в третий раз. Но могло бы этого и не делать: прежней красоты уже нет.

Ровные, скучные берега, ветра, правда, не такие свирепые, но и зимняя спячка наступает намного раньше – там, на севере, еще вовсю перегоняют плоты, а здесь озеро уже сковано льдом. Конечно, оно все равно красиво – как может быть некрасивым озеро? – но нет уже в нем той юной свежести и зрелой силы. Обычный водоем, как и многие другие. Двумя рукавами нащупывает озеро путь к Венерну, а когда находит, из последних сил обрушивается с кручи и с предсмертным грохотом замирает.

Озеро длинное, но и окружающая его равнина не короче. Конечно, ей не так легко пробиваться на юг, как озеру, – на пути встают реки, горы, не говоря уж о глубокой котловине на самом северном конце Лёвена. Но равнина не менее упряма, чем озеро, – в конце концов все-таки добирается до Венерна, и там-то ей привольно и спокойно. Охотнее всего она следовала бы берегам, и так бы оно и было, если бы не горы. Горы то и дело преграждают ей путь. Огромные серые стены, покрытые кишащими дичью лесами, изрезанные расщелинами и оврагами, поросшие мхом и лишайником. Каждая речушка, каждый ручей требуют свою дань, и равнина по пути на юг оставляет им на память крошечные озерца и болота, где клеенчатая черная вода почти не видна под изумрудным слоем ряски. Потом она натыкается на заброшенные углежогные ямы, на вырубки, откуда уже вывезены бревна, на выжженные под пашню наделы. А горы больше всего любят греться под солнцем и любоваться вечной игрой света и тени на своих склонах.

И с этими ленивыми горами трудолюбивая, богатая и кроткая равнина, стараясь сохранять вежливость, ведет вечный спор.

– Вы окружили меня своими стенами, это замечательно, я чувствую себя в безопасности. Больше мне ничего не надо, – говорит она горам.

Но куда там! Горы и слушать не хотят. Они высылают целые полки холмов и каменистых плато к самому озеру, возводят красивые смотровые площадки у самой воды. У равнины нет ни малейшей возможности понежиться на песчаных берегах – все заняли горы.

– Сказала бы спасибо, – отвечают горы. – Ты должна радоваться, что мы здесь стоим. Подумай, что бы с тобой было в декабре, перед Рождеством, когда над Лёвеном ночью и днем ползут ледяные смертные туманы!

Но равнина начинает жаловаться – и места маловато, и вида никакого.

– Глупее ничего не придумаешь! Поглядели бы мы, что ты будешь говорить о каком-то «виде», когда с озера задует пронзительный ветер! Ты же совсем голая! Чтобы вынести такое, нужен густой мех из ельника и гранитный хребет. Да и в конце концов, мы-то тебе чем не нравимся? Любуйся, сколько влезет!

А равнина только и делает, что любуется на эти горы. Больше ей и любоваться не на что. Конечно, горы красивы, в этом им не откажешь: чего стоит один только волшебный фонарь на их склонах, когда они по десять раз на день меняют цвет – от светло-серого до темно-фиолетового, а иногда вдруг вспыхивают закатным багрянцем. Надо только посмотреть, как в полдень они опускаются и сереют, уступая место огромному небу, а к концу дня опять вырастают сизой громадой на фоне заката. А то свет упадет так, что каждая расщелина, каждый мелкий утес, каждый выступ играют всеми переливами радуги, и видно их за много-много верст. Иногда все же горы милостиво расступаются и позволяют равнине подобраться к берегу и поглядеть на Лёвен, но не без умысла. Равнина видит разгневанное озеро, оно шипит и плюется, как пойманная рысь, а то покрыто холодным туманом – всем известно, откуда этот туман. Водяные варят пиво или стирку затеяли. Наверное, горы правы, решает равнина, ничего хорошего нет в этом озере, и снова прячется в тесные ущелья.

Люди начали возделывать равнину с незапамятных времен, и теперь она заселена довольно тесно. Везде, где, прыгая по камням, стремятся к озеру горные реки, строят они мельницы и фабрики. Там, где равнине все же удается добраться до берега, стоят церкви и пасторские усадьбы, а на каменистых склонах разместились крестьянские дворы, дома офицеров и даже господские усадьбы.

Но в те времена, о которых идет речь, в начале девятнадцатого века, равнина еще не была заселена так плотно, как сейчас. Там, где сейчас пашни и выпасы, были леса и болота. И народу было не так много, как сейчас. Промышляли извозом или уходили на заработки в города – прокормиться земледелием было почти невозможно. Одевались в домотканые одежды, ели овсяный хлеб и довольствовались ежедневным заработком в двенадцать шиллингов. Нужда стояла у дверей, но трудолюбивые и умелые люди не унывали. Их и спасали трудолюбие и мастерство, но, к сожалению, лишь в чужих краях эти замечательные свойства были оценены по достоинству.

Стараниями всей троицы – озера, голубых гор и богатой, плодородной равнины – образовался пейзаж, красоту которого трудно вообразить. И обитатели, как всегда бывает, старались соответствовать красоте природы – край и сегодня населен мужественными, одаренными, стойкими людьми. Но в наши дни нищета отступила, появилось образование. Люди стали жить лучше.

Пусть они будут счастливы, обитатели волшебного края на берегах длинного озера Лёвен и голубых гор! Не было бы их, не было бы и моего рассказа, сплетенного из их легенд и воспоминаний.

Ночь перед Рождеством

Его звали Синтрам, злобного заводчика из Форса, с обезьяньим туловищем, непомерно длинными руками и безобразной, вечно ухмыляющейся физиономией, того, для кого не было большей радости, чем сеять зло.

Его звали Синтрам, того, кто нанимал в работники только отпетых негодяев и драчунов, а в служанки – лживых и сварливых девок. Того, кто доводил собак до бешенства, втыкая им в нос иглы, того, кто был счастлив только в окружении мерзавцев и свирепых зверей. Его звали Синтрам.

Его звали Синтрам! Его звали Синтрам, того, для кого не было большего счастья, чем вырядиться под нечистого, надеть шкуру, прицепить рога, хвост и копыта и внезапно вынырнуть в темноте из-за печки или поленницы, пугая до полусмерти суеверных старушек и детей.

Его звали Синтрам, того, кто умел превратить нежную дружбу в непримиримую ненависть, кто отравлял сердца людей ложью и клеветой.

Его звали Синтрам. И в один прекрасный день явился он в Экебю.

* * *

– Волоките санки в кузницу, ставьте посередине и положите сверху днище от телеги, вот и стол готов. Что за праздник без стола! А сидеть на чем? Давайте сюда все, на чем можно зад пристроить. Пустые ящики, треноги сапожников, драные кресла, пуфики, санки без полозьев… а это что? Кузов от коляски? Это будет кафедра. Вы только посмотрите, какая шикарная! Колесо оторвано, стенки неизвестно где, один облучок остался, подушки разодраны и мхом поросли… а кожа вся красная! То ли от стыда, то ли от старости. Ну и развалина! А высоченная, как дом. Подоприте ее оглоблями, чтобы не рухнула.

Ура! Начинается рождественская ночь в Экебю. В двуспальной кровати под шелковым балдахином спит майор, спит майорша… спят и думают, наверное, что и кавалеры во флигеле спят. Как бы не так! Кем надо быть, чтобы такое подумать?

Босые кузнецы не ворочают поковки, чумазые мальчишки-подручные не таскают тачки с углем, молот, похожий на руку со сжатым кулаком, висит на крюке под крышей, печи не открывают свой красный зев, чтобы проглотить очередную порцию древесного угля. Кузница спит.

Спит кузница, спит… Спит устрашающее порождение человеческого разума, а кавалеры не спят! Кузнечные клещи поставлены в ряд, в их челюстях зажаты огарки сальных свечей – чем не канделябры! Рожковый фонарь Беренкройца привязали к молоту под потолком. Из сверкающего двухведерного медного котла вырываются языки призрачного голубоватого пламени – на решетке горит целая голова смоченного ромом сахара, и золотистая карамель стекает в играющий праздничными бликами пунш. Стол готов, сидеть есть на чем. Кавалеры встречают Рождество в кузнице!

То и дело вспыхивает смех. Их не пугает, что кто-то услышит шум застолья, – все заглушает величественный рев порогов за стенами кузницы.

Пирушка в разгаре. Что сказала бы майорша, если бы увидела? Но она ничего не скажет, потому что спит крепким сном в кровати под шелковым балдахином.

А если и проснется, что такого? Она с удовольствием осушила бы с ними стаканчик-другой. Умная женщина, ее не испугает застольная песня, она даже с удовольствием сыграет с ними в партию-другую в шилле[6]. Богатейшая дама в Вермланде, отважная, как мужчина, гордая, как королева. Любит попеть, послушать скрипку или рожок. И от вина не отказывается, и от карт, и застолье ей по душе. Припасы из кладовой – к столу, танцы и песни – пожалуйста, флигель с кавалерами – замечательно. Посмотрите на них у котла с пуншем, только посмотрите на этих кавалеров! Их двенадцать, двенадцать отборных мужей. Не светских мотыльков в модных фраках и обтягивающих панталонах, а настоящих мужей, сильных и отважных. Долго не померкнет их слава в Вермланде.

Высохшие за конторскими книгами пергаментные старики, толстяки, похожие на туго набитые кошельки, – это не про них. Дела их не волнуют. Они бедны и беззаботны. Лучшего имени, чем дала им майорша, и придумать нельзя. Кавалеры.

Не маменькины сынки, не сонные господа в сонных поместьях. Бродяги, пропойцы, весельчаки, искатели приключений.

Уже много лет пустует флигель, где когда-то жили кавалеры. Отставные офицеры и обедневшие дворяне уже не находят там приют. Никто не колесит по Вермланду в зыбких одноколках. По правде сказать, и пользы-то никакой от них не было, но земля без них скучнее. И как хочется, чтобы кто-то воскресил это веселое, вечно юное, беспутное племя!

Все эти знаменитые шалопаи играли на одном или нескольких инструментах. В головах у них, может, ничего дельного и не было, зато там кишели, как муравьи в муравейнике, песни, рифмы и зажигательные ритмы. Этим они были похожи друг на друга, но только этим. Каждый обладал особенным даром, отличавшим его от остальных.

Первым из тех, кто собрался у медного котла с пуншем, назову я Беренкройца, полковника с пышными белыми усами. Этот полковник помнил чуть не все песни Бельмана, но главное – ему не было равных в игре в шилле. Рядом с ним сидит его друг и однополчанин, молчаливый майор Андерс Фукс, великий охотник на медведей. А третий – маленький Рустер, полковой барабанщик. Он долго был денщиком Беренкройца, но был возведен в звание кавалера за несравненное умение варить пунш и держать генерал-бас в многоголосии. Нельзя не сказать и о пожилом подпоручике Рутгере фон Эрнеклу, большом франте и поклоннике женского пола. Он, казалось, никогда не снимал высокий черный шелковый воротник с бантом, жабо и парик, он даже пользовался румянами, как женщина. А как не упомянуть его могучего друга, капитана Кристиана Берга, рыцаря без страха и упрека? Правда, особым умом капитан не блистал: обмануть его было так же просто, как глупого великана из сказок.

В обществе этой пары часто можно было видеть маленького, пухлого Юлиуса, бывшего помещика, которого все называли патроном. Веселый и остроумный, говорун, художник, скальд и настоящий кладезь анекдотов, он постоянно разыгрывал подагрического подпоручика Рутгера фон Эрнеклу и простака-великана Кристиана Берга.

И, конечно, великий немец Кевенхюллер, изобретатель самоходной коляски и летательного аппарата, чье имя до сих пор можно уловить в шелесте листьев в непроходимых лесах. Истинный рыцарь по происхождению, да и вид у него самый что ни на есть рыцарский: эспаньолка, подкрученные усы, орлиный нос и постоянно прищуренные глаза в сети морщин, которые принято называть гусиными лапками. А как не назвать великого воина, кузена Кристофера, никогда не покидавшего кавалерский флигель, разве что для медвежьей охоты или в предвкушении очередного приключения. Рядом с ним – дядюшка Эберхард, философ и мыслитель. Он, может быть, и не поселился бы в Экебю, если бы не страстное желание не думать о ежедневном куске хлеба, а посвятить себя науке наук и закончить свой, без сомнения великий, труд.

А напоследок я оставила лучших из лучших: кроткого и богобоязненного Лёвенборга, который был слишком хорош для этого погрязшего в грехах мира и вряд ли соображал, куда ведут его пути. И, само собой, замечательного музыканта Лильекруну. У Лильекруны собственное поместье, но он и сам смог бы объяснить, что влечет его в Экебю. Скорее всего, душа его слишком жаждала разнообразия и новых впечатлений, чтобы перетерпеть унылую жизнь в захолустье.

Все одиннадцать уже далеко не юноши, а многие уже перешагнули порог старости. Но есть еще один, кому не исполнилось и тридцати, в ком сохранилась и душевная, и физическая молодость. Я говорю о Йосте Берлинге, кавалере из кавалеров! Он превосходил всех в искусстве говорить речи, петь, играть на инструментах, охоте, умении выпить. Я говорю о Йосте Берлинге, заядлом картежнике. Вот о ком я говорю, о Йосте Берлинге, обладающем всеми достоинствами, которыми должен обладать истинный кавалер. Подумать только, какой презент всей честной компании сделала майорша, приведя его в Экебю!

Посмотрите на него, как он взбирается на эту смешную, сделанную из обломков коляски и подпертую оглоблями кафедру! Посмотрите, как шарят по кузнице длинные фестончатые тени с черного потолка, словно набрасывая траурную шаль на его светлую прекрасную голову, голову бога-светоносца, преодолевшего хаос и тьму мира! И он и в самом деле похож на Аполлона – изящный, несказанно красивый, полный жажды новых приключений молодой бог.

Все ждут от него шутки, но он начинает с неожиданной серьезностью:

– Братья-кавалеры! Дело идет к полночи, но праздник продолжается. Теперь самое время поднять бокалы за тринадцатого за нашим столом!

– Йоста, брат мой! – восклицает патрон Юлиус. – Какой тринадцатый? Нас здесь ровно дюжина.

– Каждый год в Экебю умирает один из кавалеров, – голос Йосты с каждым словом становится все мрачней и торжественней, – умирает один из обитателей нашего флигеля, один из веселых, беззаботных, вечно молодых кавалеров. Так и быть должно – кавалер не имеет права состариться. Если дрожат руки и ты не можешь поднять бокал, если угасающие глаза не могут отличить пику от червы, что за радость для тебя от такой жизни? И что за радость для жизни от такого тебя? Каждый год умирает один из тринадцати, и каждый год приходит новый, чтобы пополнить наши ряды. Приходит новый, искусный, как и мы, в ремесле счастья, не чурающийся скрипки и карт. Дневным бабочкам не положено знать, что такое ночь. Они живут, только покуда им светит солнце радости и надежды. Так выпьем же за тринадцатого!

– Но Йоста! – дружно закричали кавалеры, не прикасаясь к бокалам. – Нас же только двенадцать!

А Йоста Берлинг, которого все называли поэтом, хотя он в жизни не написал ни одной поэтической строчки, ни на секунду не смутившись, продолжил торжественно и спокойно:

– Кавалеры, братья мои! Не забывайте, кто мы. Мы – те, кто отвечает за радость в нашем Вермланде. Те, кто не дает покоя смычкам, те, кто не дает остановиться танцам, благодаря нам не смолкают звуки песен и баллад. Наши руки не знают труда, и золото не занимает наши души. Если бы не было нас, угасло бы лето, умерли бы танцы и розы, песни и карты и в этом благословенном краю не осталось бы ничего, кроме железных рудников и заводчиков. Пока мы живы – жива радость. Шесть лет кряду празднуем мы Рождество в кузнице, и ни разу не решались выпить за тринадцатого.

– Но Йоста! – опять закричали кавалеры наперебой. – Нас только двенадцать! Как мы можем пить за тринадцатого?

На лице Йосты отразилось беспокойство.

– Разве? Разве нас только двенадцать? И что же с нами будет? Что же, по-вашему, мы обречены на смерть? На следующий год нас будет одиннадцать, потом десять? И что же, наши имена канут в вечность, будут упоминаться разве что в сказках? Выпьем же за тринадцатого! Я уже поднял за него бокал, и вы сделайте то же самое. Из глубин моря, из недр земли, с небес или из преисподней пусть явится он, чтобы встать в наши ряды. Я призываю тебя, тринадцатый!

И в эту секунду в дымоходе что-то загремело, из печи брызнул сноп искр, и в кузнице появился тринадцатый.

Перепачканный сажей, с рогами, хвостом и копытами, обросший грязно-серой мохнатой шерстью, с острой козлиной бородкой. Кавалеры в ужасе повскакали с мест.

Не испугался только Йоста Берлинг. Громовым голосом возгласил он:

– А вот и тринадцатый! Пьем за тринадцатого!

Конечно, это он, враг рода человеческого, кто ж его не знает… Легкомысленные кавалеры нарушили мир и покой святого Рождества, накликали на свою беду непрошеного гостя. Конечно, это он, подельник сонмища ведьм, непременный участник их шабашей на горе Блокулла, это он подписывает свои договоры кровью на угольно-черной бумаге. Тот самый, что семь дней и ночей танцевал вальс с графиней в Иварснесе, и семь священников не в силах были изгнать его.

Кавалеры, замерев, смотрели и лихорадочно пытались сообразить: ради чьей души явился он в рождественскую ночь? Кое-кто готов был уже дать стрекача, но постепенно до них дошло, что на этот раз нечистый вовсе не собирается заманивать в свои силки заблудшие души, вовсе нет. Оказывается, он не мог противостоять соблазну выпить с кавалерами стаканчик-другой огненного пунша, послушать музыку и песни и поиграть в шилле. Ему надоело сутками напролет исполнять служебные обязанности и захотелось разделить со смертными их радость в святую ночь.

Ах, кавалеры, кавалеры… кто из вас помнит, что это за ночь? Ночь, когда ангелы поют в полях, когда дети боятся проспать светлую заутреню… Скоро уже пробьет час зажигать свечи в церкви, а в лесной хибаре юноша уже приготовил смоляной факел, чтобы освещать своей девушке путь в церковь. Хозяйки выставили в окнах пирамидальные семисвечники, чтобы идущие в церковь прихожане могли полюбоваться на веселые огоньки. Пономарь повторяет псалмы, а старый прост[7] проверяет голос – возраст уже не тот, не дай бог дать петуха. «Слава Го-о-споду нашему на небеса-ах, – повторяет он, напрягая диафрагму, – миру на земле сла-ава, благим пожеланиям сла-ава…»

Ах, кавалеры, кавалеры! Лучше бы вам лежать в своих постелях, чем пировать с исчадием ада!

Но нет, не лежат кавалеры в своих постелях. Кавалеры пируют с исчадием ада.

Понемногу успокоились кавалеры, выпили, как предлагал Йоста, за здоровье тринадцатого, поднесли ему чарку с пылающим пуншем, освободили почетное место за столом. И странное дело… как же велико сатанинское очарование: уже казалось им, что в дьявольской роже, мерзкой харе сатира проступают черты их давних возлюбленных…

Беренкройц предложил партию в шилле, патрон Юлиус спел для него свои лучшие песни, а Эрнеклу затеял разговор о красивых женщинах, об этих прелестных созданиях, украшающих нашу жизнь. О чем же еще говорить с князем тьмы?

Дьявол явно наслаждался обществом – взгромоздился на облучок, аристократически небрежно откинулся на спинку, осклабился и, ухватив когтистой лапой чарку с пуншем, высоко поднял ее над головой.

И конечно, приветственную речь выпало говорить Йосте Берлингу – кому же еще, как не ему, предсказавшему явление нечистого духа.

– Ваша милость, – сказал он, и гулкое эхо его необыкновенного голоса тревожно и волнующе заметалось в притихшей кузнице. – Мы долго ждали вас в Экебю. Мы понимали, что визит ваш неизбежен. Ведь в любой другой рай дорога вам, прошу меня извинить, заказана. Но не в наш. Здесь мы живем, не утруждая себя ни севом, ни ткачеством, ни домашними обязанностями. Жареные голуби сами летят в рот, а горькое пиво и сладкий самогон черпаем мы из ручьев. Кому и оценить, как не вам, – превосходное местечко! И я уже сказал, ваша милость, мы, кавалеры, ждали вас давно. Потому что состав наш не полон. Только не подумайте, что перед вами двенадцать бездельников, готовых следовать за вами в ваши сомнительные чертоги. Нет, берите выше: мы – те самые двенадцать! Мы – те, что правили миром на прячущемся в вечных облаках Олимпе, мы – вся поэзия мира, мы – двенадцать птиц в вечнозеленой кроне Иггдрасиля[8]. Мы – вечные спутники поэзии, где бы она ни начинала вить свои изящные гнезда. Не двенадцать ли было нас за круглым столом короля Артура? Не двенадцать ли паладинов было при дворе Карла Великого? Один из нас был Туром, другой – Юпитером, и эта мерка нам по плечу и сегодня. Разве вы не угадываете золотые доспехи под лохмотьями? Разве вы не видите львов под ослиной шкурой? Время играет против нас, но, когда мы собираемся вместе, деревенская кузница превращается в Олимп, а флигель, в котором мы живем, – в Вальхаллу. Но, ваша милость, ряды наши неполны. Известно, что в бессмертной поэтической дюжине должен быть Локи[9], должен быть Прометей. Его-то нам и недостает. Итак, добро пожаловать, ваша милость!

– Вот это да! Вот это речь! Слово к слову, хоть сейчас в учебник риторики! Жаль, нет времени ответить такой же прочувствованной речью… Дела, ребята, дела. Сейчас должен исчезнуть, но в дальнейшем – ого-го! Клянусь, в дальнейшем готов исполнить в ваших играх любую роль! Спасибо за вечерок, старые трепачи! Увидимся!

Посыпались вопросы – и куда это ваша милость так торопится?

Ответ последовал незамедлительно:

– Благородная майорша, хозяйка Экебю, ждет продления контракта.

Кавалеры онемели от удивления.

Их хозяйка? Суровая, трудолюбивая дама, майорша из Экебю? Ей ничего не стоит поднять бочку с зерном на плечи, она сама сопровождает фуры с рудой из Бергслагена, а оттуда до Экебю путь не ближний. Если придется, спит, как спят батраки, на полу в амбаре, головой на мешке вместо подушки. Зимой проверяет, не погас ли огонь у углежогов, летом провожает плоты по Лёвену. Ругается как сапожник, но без ее слова ничто и с места не сдвинется – ни на ее семи заводах, ни у соседей. Муж ее только и занимается своими ручными медведями. Все знают – она здесь главная. И в своем приходе, и в соседних, а уж если начистоту – во всем Вермланде. Но для своих бездомных кавалеров она как мать. Шли и раньше такие разговоры, мол, нечисто тут дело, уж больно она везучая, эта майорша, – они и слушать не желали. Их покровительница продала душу дьяволу? Смех, да и только.

Но услышать такое от самого нечистого?

Посыпались изумленные вопросы – какой еще контракт?

А он неторопливо и обстоятельно объясняет – да, было дело, он устроил майорше все ее семь заводов в обмен на обещание, что она каждый год будет посылать ему одну душу. Всего одну – не так уж много за семь заводов.

И козлоногий злорадно ухмыльнулся.

Сердца кавалеров похолодели от ужаса.

Только теперь сообразили они, что можно было и раньше догадаться.

Каждый год умирает один человек в Экебю, один из гостей флигеля кавалеров, один из веселых, беззаботных, вечно молодых. На что здесь жаловаться? Это в природе вещей. Кавалеры не имеют права стариться. Что за кавалер, который не может поднять бокал трясущимися руками? Который смотрит гаснущим взором на сдачу и сослепу кидает черву вместо пики? Это уже не жизнь! Дневные бабочки живут, пока светит солнце, они не должны знать, что такое ночь, а когда им пробуют объяснить, они умирают.

Но только сейчас у кавалеров спала с глаз пелена – они поняли!

Будь проклята, женщина! Вот почему ты кормишь нас до отвала, вот почему не жалеешь ни горькое пиво, ни жгучесладкий самогон! Да потому, что мы прямо от буфета с напитками и ломберного столика должны провалиться в преисподнюю, в царство зла, в геенну огненную. Каждый год по одному.

Будь проклята, женщина, будь проклята, ведьма! Мы приходим в Экебю молодыми, полными сил, приходим в твой проклятый флигель – и что? Оказывается, мы приходим на заклание, ты высасываешь из нас жизнь, как паук высасывает жизнь из запутавшихся в паутине мух. В грибы-сморчки обращаются наши мозги, в сухой прах обращаются наши легкие, а душам суждена вечная тьма, и лишь на смертном ложе сознаем мы, какой долгий путь нам предстоит – путь без надежды на спасение!

Будь проклята, женщина! Ты погубила лучших из лучших, а нам, занявшим их место, суждена та же участь.

Кавалеры стояли как парализованные, а тут словно очнулись.

– Ах ты, проклятый нечистый дух! – заорали они наперебой. – Не надейся – никакой контракт с этой ведьмой ты не продлишь. Она умрет. Смотри, Кристиан Берг, наш могучий капитан Кристиан Берг, уже забросил на плечо самую тяжелую кувалду, какая только нашлась в кузнице. Он размозжит этой колдунье голову в лепешку! Наши души она не получит.

– А тебя, адово отродье, пристроим на наковальню и запустим механический молот! Не удерешь – видишь щипцы у стены? Узнаешь, как охотиться за душами кавалеров!

Дьявол труслив, это известно всем, поэтому разговоры про кузнечный молот ему очень не понравились. Он ухватил за рукав капитана Кристиана Берга и начал торговаться.

– Давайте сделаем так, уважаемые кавалеры, – проблеял он. – Вы возьмете себе заводы, все семь, а майоршу отдайте мне.

– Думаешь, мы такие же мерзавцы, как она? Мы никого никому не отдаем. То есть заводы мы получить не прочь, а с майоршей разбирайся сам.

– А что скажет Йоста? – тихо спросил кроткий Лёвенборг. – Пусть Йоста Берлинг скажет. Решение непростое, надо и ему высказаться.

– Вы что, все с ума посходили? – сказал Йоста Берлинг, приходя в себя от изумления. – Кавалеры! Из вас делают идиотов! Что мы без майорши? Души… не знаю уж, что суждено нашим душам, но неужели вы хотите еще при жизни стать неблагодарными предателями и убийцами? Тогда-то уж точно души загубим. Что мы без майорши? Я, например, слишком много лет пользовался ее добротой, ел ее еду и пил ее вино, чтобы ее предать.

– Ну и направляйся к дьяволу, Йоста, если у тебя есть такое желание. А мы не намерены. Почему бы нам самим не управляться в Экебю?

– Не пойму, что с вами. Вроде и не так много выпили. Вы что, и в самом деле поверили? Поверили, что сам дьявол забежал к нам на огонек? Не понимаете, что ли? Все, что он вам наплел, мерзкая ложь и клевета!

– Видите? Видите? Видите? – забормотал нечистый. – Вот вам пример! Вот как далеко дело зашло! Этот парень прожил в Экебю семь лет, а ему и невдомек, куда держит путь… – Тут дьявол запнулся, но все же выговорил ненавистное слово, хотя и произнес его как бы в кавычках: – Куда держит путь его «бессмертная» душа! Берегись, парень! Ой, берегись! Я как-то раз, помнится, уже стоял с лопатой наготове, что подсобить тебе в печку. Да, Йоста Берлинг… упрям ты. Неплохо поработала с тобой майорша. Считай, ты уже наш.

– Она не поработала со мной, а спасла мне жизнь. Что бы со мной было, если бы не она?

– Ну-ну… не забывай, что в ее собственных интересах держать тебя в Экебю. Ты малый даровитый, многих можешь завлечь в ловушку. Она тебя держит как приманку. Помнишь, как-то раз ты пытался улизнуть? И она подарила тебе хутор. Ты якобы собирался работать, зарабатывать себе на хлеб. И чем кончилось? Чуть не каждый день проходила она мимо, будто нечаянно, и каждый раз в компании красоток. Как-то в этой компании оказалась Марианна Синклер – и пошло-поехало. Ты забросил лопату подальше и вернулся в Экебю. Опять подался в кавалеры.

– «Чуть не каждый день», – передразнил Йоста. – Там же дорога проходит! Что ж ей, по пашням ковылять?

– Вот-вот… дорога рядом. А хутор твой случайно у самой дороги. А потом ты нанялся гувернером в Борг, к Хенрику Дона, и чуть не стал зятем графини Мэрты. И кто же все порушил? Разве не майорша сказала Эббе Дона, что ты лишенный сана пастор? И Эбба тебе отказала. Майорша, майорша… Ей надо было тебя вернуть.

– Ну и что? Эбба все равно вскоре умерла. Все равно она мне бы не досталась.

Нечистый дух подошел к нему поближе и наклонился чуть не к самому уху:

– Конечно, умерла. Из-за тебя и умерла. Руки на себя наложила. Разве тебе не говорили?

Йоста вздрогнул.

– Да ты и в самом деле настоящий дьявол! – крикнул он, пришел в себя и засмеялся.

– Еще раз повторю – все это подстроила майорша.

– Силен, силен… А почему бы нам самим не подписать с тобой контракт? Кровью, разумеется… Подписали – и все семь заводов переходят к нам.

– Давно бы так… Своего счастья не понимаешь.

Притихшие кавалеры зашумели. Йоста был первым среди них, и слово его было решающим. Откажись он от сделки – и они бы не стали подписывать. А семь заводов – невиданный подарок судьбы для нищих, как церковные крысы, кавалеров.

– Но заруби себе на хвосте, – сказал Йоста, – мы принимаем от тебя эти семь заводов исключительно для спасения души. Мы не собираемся там хозяйничать, не собираемся пересчитывать доходы и взвешивать привезенную руду. Мы не собираемся превращаться ни в пергаментных желчных старцев, ни в туго набитые кошельки. Мы не собираемся делать ничего, что не пристало кавалерам. Мы остаемся кавалерами.

– Мудрые, мудрейшие слова, Йоста, – угодливо хихикнул дьявол.