Книга: Философия культуры

Философия культуры

Рукопись подготовлена в рамках грантового проекта ВШЭ по изданию авторских учебников

Рецензенты:

доктор философских наук, заведующий сектором античной и средневековой философии и науки Института философии РАН

В.В. Петров;

доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета

Г.И. Зверева

«Философия культуры» как дисциплина в системе высшего образования сегодня уже с достаточной определенностью позиционируется среди других гуманитарных и социальных номинаций: в частности, она уже не смешивается с культурологией. Но все же надо отдавать себе отчет в том, что время итоговых учебников по философии культуры, которые можно было бы назвать сводом устоявшихся дисциплинарных знаний, еще не пришло. Это вполне естественно: философия культуры и как гуманитарное знание, и как учебный курс находится в процессе становления. «Философия культуры» – это рубрика, которая появилась сравнительно недавно. Гуманитарная наука стала активно ветвиться на дисциплинарные потоки и «ручейки» во второй половине XX в. Это многообразие, надо сказать, зачастую так же быстро «пересыхает», как и появляется, но «философия культуры» закрепилась. При этом она нередко «перечитывает» со своей точки зрения то, что уже попало в другие рубрики: в социологию, психологию, языкознание, антропологию и т. д. Поэтому белых пятен на этой территории более чем достаточно. Нет устоявшейся терминологии, нет привычных навыков размежевания с близкими дисциплинами, умения отделить академическое исследование от идеологической манифестации, нет системных и достаточно полных историй культурфилософских учений. (Зато читателям этого учебника – будущим молодым ученым – есть чем заняться в перспективе.)

Ниже будет представлена долгая и богатая история развития культурфилософских идей, но – при всем том – у философии культуры практически нет фундамента общепризнанных аксиом, методов и достижений (в той мере, в какой ими располагают, скажем, социолог или лингвист). Спорно даже то, что мы вправе надеяться на появление такого фундамента в будущем. Тем не менее многообразие дидактических подходов, учебников и пособий – одно из условий хотя бы относительного успеха в этом направлении. Учебники по философии культуры нужны в самых разнообразных версиях, чтобы в процессе проб и ошибок выявлять удачные решения. Но принцип поливариантности имеет еще один важный аспект, который надо подчеркнуть с самого начала: гуманитарные науки – это многообразие точек зрения. Именно в этом их сила, и в таком качестве надо эти науки изучать. Унификация гуманитарного знания делает его бесплодным, поливариантность – напротив – позволяет осваивать неоднозначную реальность человеческого мира. Так, хорошо организованная сеть множества дорог позволяет лучше освоить городское пространство, чем одна магистраль (хотя магистраль, безусловно, лучше, чем бездорожье). Данный учебник также нужно рассматривать как авторскую версию одного из возможных подходов к теме. От него не нужно ждать директивности, но можно ждать инструктивности. Принимая или не принимая его положения, читатель все же проходит путь обучения.

От философии культуры, как и от всякой теории, не следует требовать «пользы», но можно, тем не менее, ожидать подсказок в решении насущных задач. Сегодня крайне востребованным оказалось умение сформулировать универсальные ценности и различить простейшие функции культуры. Например, недавно возобновился спор о соотношении науки и религии (казалось бы, давно завершенный). Заговорили о «столкновении цивилизаций», о «мультикультурализме». Знать в ходе этих споров кое-какие накопленные опытом философии ответы было бы неплохо. Польза философии культуры возможна и там, где современные конфликты в явной или скрытой форме содержат установки, идеи и мифы, которые поддаются анализу. Впрочем, самая общая польза в том же, в чем польза изучения иностранных языков. Среда непонятных «шумов» превращается в среду коммуникации. Мы начинаем понимать, что происходит вокруг, по каким правилам идет «игра», и нами уже трудно манипулировать. Философия культуры неплохо учит разоблачать те формы культуры, которые выдают искусственное за естественное, а естественное – за этическое, моральное, а значит, она учит не обманываться речами различных проповедников вражды или ложной солидарности. Вот еще, может быть, самый простой пример «пользы»: сейчас важные процессы происходят в массовой культуре, которая не только высвечивает, выговаривает какие-то не замеченные нами тайны современного мира, но и в своих «низких» модусах вырабатывает и апробирует ценности будущей высокой культуры. Способы расшифровки этих сообщений подсказывает нам идейный ресурс, накопленный философией культуры.

Предлагаемый учебник до некоторой степени экспериментален и принадлежит к типу учебника-исследования. Автор счел возможным использовать разнообразный спектр жанров: история идей; «догматичная» теоретическая часть с единой идейной схемой и анализом истории культурных эпох; эссе, посвященные тем или иным конкретным «казусам»; дидактические материалы. Этим должна быть показана многоаспектность философии культуры как гуманитарной дисциплины.

Одним из принципиальных решений учебника является доминанта истории культурфилософских идей. Автор твердо уверен в том, что основой обучения должен стать исторически сложившийся корпус ведущих концепций философии культуры, которому будет подчинен современный категориальный аппарат соответствующей дисциплины. С этой точки зрения сегодняшняя артикуляция и тематизация философии культуры как дисциплины должна играть роль систематического введения, не предопределяющего идейные предпочтения учащегося. Признавая дискуссионность такого решения, автор все же считает его хорошо обоснованным и позволяющим избежать догматизма. Учебник стремится представить философию культуры как единый вектор мысли с весьма неслучайным сюжетом развития и поэтому должен читаться как текст, связанный в целое не авторским усилием, а историей предмета. Студент, который пройдет путями культурфилософской мысли, получит возможность сопереживать ее ключевые события. В этом случае учебник будет школой гуманитарной мысли.

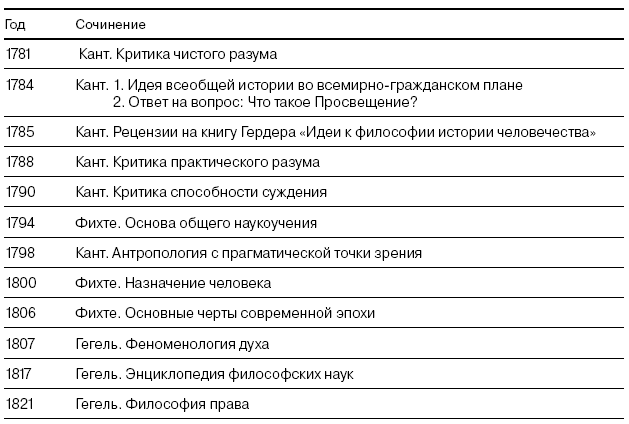

Приоритет некоторых тем (концепций зрелого Просвещения и немецкой классической философии), который очевиден в исторической части учебника, может быть оспорен, но надо признать, что с точки зрения дидактического эффекта именно этот материал позволяет вооружить студента системой понятий и методов, сохраняющих валентность во все периоды развития философии культуры. По этой же причине в учебник включены некоторые сквозные культурно-исторические фабулы. Так, особое внимание обращается на «волновой» характер историко-культурных процессов, анализ которых подкреплен историческим материалом и компаративным анализом культурных эпох. Движение по культурному циклу хорошо выявляет телеологию культуры: по авторской версии – объяснительную матрицу культурных процессов. В учебнике рассмотрены основные типы трансляции культуры как внутри целостного типа, так и при взаимодействии между гетероморфными культурами. Особое внимание уделяется тем случаям трансляции, когда внутренняя преемственность культуры заканчивается и она должна уступить место другой культуре. В этом случае речь идет уже не столько о традиции, сколько о консервации и адекватной «зашифровке» культуры: именно эти механизмы часто игнорируют авторы культурологических учебников. Одна из главных задач философии культуры, как полагает автор, состоит в построении функционально-значимой теории динамики культурных форм: без них малоэффективны традиционные герменевтические и каузальные объяснения механизмов культуры. Поэтому учебник специально обращает внимание на достижения культуральных исследований XIX–XX вв., выводящих на построения когерентной теории динамики культурных морфем. Селективность указанных тем во многом связана с их дидактической задачей: с тем, чтобы избранный демонстративный материал позволял студенту двигаться дальше самостоятельно.

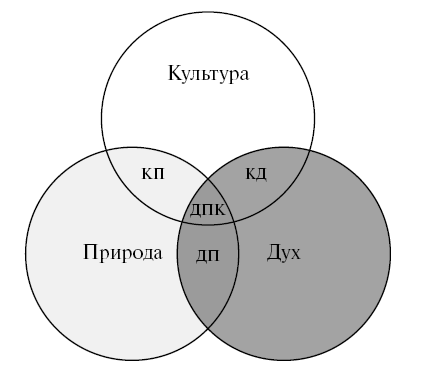

Теоретические разработки учебника основаны на том, что, с точки зрения автора, предмет философии культуры есть смыслообразующая деятельность, объективированная в артефактах. Причем существенной для учебника является спецификация философии культуры как связи императивов духовной культуры и природной среды через создание символической среды как медиума. Для автора принципиально то, что «композит» состоит именно из этих элементов.

Еще одно решение, дискуссионность которого автор готов признать, – создание системы «факультативов», параллельной основному тексту. «Факультативы» не являются чисто дидактическим материалом, но они демонстрируют основные подходы философии культуры к своей предметности. Это должно позволить студенту, освоившему концептуальный материал, увидеть, как можно его приложить к конкретной историко-культурной реальности. Полезны будут и «факультативы», дающие очерк методики отечественных культурологов и философов, давно уже получивших признание международного научного сообщества. Пусть не удивляют читателя в этих эссе некоторые реминисценции, «цитаты» из основной, теоретической части (а порой и «переклички» самих факультативов). Они намеренно использованы автором, с тем чтобы «новое» знание периодически находило опору в уже знакомом, закрепляя и расширяя его и одновременно выстраивая некий каркас взаимосвязей, на котором держится единое целое книги.

Учебник рассчитан на студентов и аспирантов гуманитарных вузов, поэтому автор избегает в нем искусственного упрощения проблематики. Но при условии помощи педагога-руководителя или использования справочной литературы он может быть применен и в других вузах, а также в старших классах средней школы.

Возникновение и развитие философии культуры

Предыстория

Теория культуры появляется в европейской науке лишь в XVIII в. Еще позже формируется культурология как самостоятельная дисциплина: это происходит в XX в. Но, несмотря на относительную молодость культурологической мысли, можно говорить о ее достаточно содержательной предыстории. В мышлении древних цивилизаций тема культуры присутствует в «связанном» виде: она включена в религиозный культ, в мифологию, в исторические и географические описания, в практику образования и т. п. Культура не становится предметом исследования хотя бы потому, что не существует как отдельно воспринимаемый объект. К такому восприятию привела лишь долгая история культурных кризисов, научившая видеть в культуре не естественную среду социальной жизни, а продукт творческих усилий, имеющий ограниченную временем и обстоятельствами ценность. Попробуем взглянуть на эти косвенные формы понимания культуры[1].

Древние мифы (и их фольклорные родственники – сказки), как правило, затрагивают два сюжета, имеющие отношение к нашей теме. Это: а) рассказ о творении мира и б) приключения дерзкого изобретателя разных хитростей и приспособлений (названного в научном мифоведении культурным героем). Древняя космогония разных народов дает множество вариантов просхождения мира, среди которых можно найти и весьма причудливые, но нам особенно интересен мотив творческого усилия, которое может осуществляться богом (богами), человеком или даже животным. Этот извод космогонии отличается от версий, по которым мир рождается биологической силой (как дитя божественной пары родителей, или как птенец из яйца, или как часть разъятого тела прародителя и т. п.). В тех мифах, где мир порождается целенаправленным усилием бога-творца (как, например, в египетской и вавилонской мифологии, в индуизме, в иудаизме), уже присутствует в скрытой форме тема культуры: творец придает хаотическому материалу форму и смысл, зачастую опосредуя свою волю такими инструментами, как слово и число, устраивает мир как сложноорганизованную систему с уровнями разного достоинства и предназначения (таковы, например, древние модели мира как «мирового древа», «мировой горы» или античный образ «космоса»). В мифоведении такой тип творца называют демиургом[2], и действительно, перед нами – образ мастера, который творит мир как добротную вещь или как произведение искусства.

Во многих мифах наследниками творения оказываются люди. Человек может бережно хранить порядок, установленный богами, но может и вносить в него нечто новое. Такой ролью в мифах обычно наделяется «культурный герой». Он устанавливает правила общественной жизни, мастерит или добывает (порой хитрыми уловками) инструменты, огонь, полезные злаки, изобретает приемы ремесла, охоты, искусства. Иногда он даже помогает богам в благоустройстве природного мира. Любопытно, что чаще всего древние мифы изображают культурного героя как пройдоху и жулика, который похищает то, что ему не принадлежит (ученые назвали такой мифологический тип «трикстером»). Видимо, седая древность приписывала творческие силы только богам и побаивалась наделять ими недостойный человеческий род. Культурному герою несвойственна роль племенного вождя, который защищает установленный порядок, или жреца (жречество в большей степени хранит дары богов, чем изобретает новое). Он скорее оживляет и разнообразит мир своими проделками и уловками. При этом отнюдь не все его выдумки служат людям на благо, часто это плоды его озорства или дерзости (в таких случаях в мифе нередко появляются отрицательные двойники культурного героя, как бы пародирующие его полезные дела). Лишь со временем культурный герой уподобляется богам и становится изобретателем (как Гермес), мастером (как Гефест) или героем (как Прометей). Важная роль культурного героя – борьба с темными хаотическими силами, будь то природная стихия, чудовище или злодей. Стоит заметить, что культурный герой может быть прямым потомком богов, их родственником или сотрудником, но он остается человеком при всех своих подвигах и даже волшебных способностях. Лишь сравнительно поздний слой мифов говорит об обожествлении героя, его принятии в сообщество богов. Мы видим, что древняя мысль уже включает в свою картину мира акты сознательного творчества, акцентирует внимание на переходе от хаоса к порядку, на необходимости героических усилий для поддержания такого порядка и осознает неоднозначную роль в мировом устройстве человека, способного стать и на сторону хаоса, и на сторону порядка.

Вместе с появлением в лоне древнего Средиземноморья греческой полисной демократии – общества радикально нового типа – возникает и новый образ культуры. Дело в том, что, в отличие от других древних цивилизаций, где хранителями культурных ценностей было сословие жрецов, античная (греко-римская) цивилизация, основанная на принципе гражданской свободы, утверждает свою культуру как общинную собственность и ценность, за которую отвечают все граждане. Естественно, в этих условиях появляется необходимость в массовом образовании, вырастает роль культуры как пространства коммуникации, ощущается и потребность в рациональном осознании (в рефлексии) законов культуры. Само понятие культуры формируется в довольно узкой предметной области: стремление обобщить культурные явления возникает только в связи с образованием. Этому служат греческое понятие «пайдейя» и латинское «гуманитас», общий смысл которых – воспитание и образование, делающие из природного человека достойного гражданина. Однако смысловая нагрузка этих понятий приблизилась к современному понятию «культура»: словом «пайдейя» обозначали весь тот комплекс ценностей и традиций, который делал человека (независимо от его этнического и социального происхождения) сознательным носителем эллинской культуры. Было в ходу также понятие «мусейа», которое обозначало область духовных достижений образованного человека, его причастность к музам и их дарам. Но потребности в обобщенном описании этой области мы не встречаем.

И все же можно говорить если не о теории культуры, то о своего рода «чувстве культуры», которое было весьма развитым в античности. Эпические поэмы Гомера и Гесиода – «священное писание» Античности – проникнуты благоговейным восхищением способностью богов и людей превратить хаос в благоустроенный и прекрасный космос. Воспевание труда, изобретательности, любовное описание строений, оружия и утвари, гордость эллинским мастерством и разумом – все это говорит о том, что универсум идеальных и материальных артефактов воспринимается греками как целостная и прекрасная система. По образу Паламеда – персонажа мифов и эпоса – мы видим, каким почтением окружен этот изобретатель алфавита, цифр, монет, календаря, мер веса и длины, игры в кости и шашки. По образу Одиссея – главного гомеровского культурного героя (и соперника Паламеда) – мы можем судить о том, как рядом с прославлением воинских подвигов появляется восхищение изворотливым, гибким разумом и способностью сохранять с его помощью человеческое достоинство в самых невероятных ситуациях. У Гесиода можно увидеть своего рода динамику культуры. В поэме «Теогония» дана генеалогия богов, изображающая поэтапный переход эволюционного типа от хаоса к космосу, которым разумно правят олимпийцы. В эпической поэме Гесиода «Труды и дни» мы встречаем описание культурных эпох, связанных с пятью последовательными поколениями людей, сотворенных богами. Гесиод изображает нелинейный процесс: золотое, серебряное и медное поколения сменяются в направлении вырождения; четвертое – героическое – поколение лучше прежних, но губит себя войной, пятое – железное – несет с собой окончательную и безраздельную власть бесправия и злодейства. Заметим, что, с одной стороны, судьба каждого поколения предопределена материалом, из которого его создает Зевс, но с другой – эпоха формируется способом труда, совестью и справедливостью; люди сами творят свой мир.

С гесиодовским драматизмом переживает человеческий дар творчества и Софокл («Антигона», 332–375; пер. Д.С. Мережковского). Софокл изумляется тому, что «сильнее человека нет в природе ничего», но уверен, что он «если нет в нем правды вечной, на погибель обречен». Заметим, что, воспевая разумность человека, Софокл употребляет слова «механе» (хитрость, уловка, приспособление) и «техне» (умение, искусство, ремесло) – слова, в которых звучит предвестие будущего триумфа европейской техники. Современность унаследовала созидательный пафос античности, но предостережения Софокла как-то забылись. Для античного же сознания, особенно греческого, в завоеваниях культуры всегда было что-то сомнительное и рискованное. Недаром Прометей, безусловный герой для Нового времени, для Античности (для Гесиода, Эсхила) – все же соперник олимпийцев (титан), дерзкий нарушитель мирового порядка, заслуживающий возмездия.

Осознавая «дерзость» культуры, древние признают и ее необходимость людям в той мере, в какой они отделены от мира животных. Оба этих мотива – восхищение созидательными способностями человека и опасение утратить связь с природой – постоянно сопровождают античную мысль. Интересом к пестрому быту, нравам и культуре разных народов пронизаны рассказы (логосы) первых греческих историков: логографов и Геродота. Поздние историки более критичны и разборчивы в выборе предмета своих рассказов, но у них зато появляется ощущение культурной значимости истории. Так, Фукидид воспроизводит речь Перикла (II, 34–46), в которой дано то, что мы бы сейчас назвали характеристикой культурного типа Афинского государства. Греки были склонны понимать историческое время как циклический, повторяющийся процесс, но именно поэтому Фукидид видит смысл в труде историка, который извлекает из событий их поучительный и воспитательный смысл (своего рода культурный опыт). У Ксенофонта мы встречаем попытку понять и оценить чужую культуру как образец: его «Киропедия» (или «О воспитании Кира») – своеобразный дидактический роман, где персидская культура изображена в утопических тонах. Позднее римский историк Тацит в труде «Германия» также не только даст этнографический очерк быта и нравов германцев, но и оценит их образ жизни как естественное царство свободы и морали, контрастирующее с римским обществом, развращенным и изнеженным культурой и богатством.

Первым отчетливо выраженным актом рефлексии о культуре были учения ранних греческих софистов, которые противопоставили мир человеческих творений и отношений миру природы. Ключевое для софистики различение свободно установленного закона (nomos) и природной необходимости (physis) впервые допустило несоизмеримость космоса и человека. Этим была не только намечена будущая граница гуманитарного и естественно-научного знания, но и указана специфика культуры как особого типа реальности.

Ко времени духовного расцвета Афин на рубеже V–IV вв. до н. э. сложился устойчивый дискурс о культуре, который можно назвать типичным для античной ментальности. Последовательность полезных изобретений и открытий во времени становится одной из форм осмысления культуры. У Демокрита эта тема становится картиной культурной эволюции (Лурье, 558).

Такую же картину, но с более настойчивыми сетованиями по поводу утраченной гармонии с природой, нарисует в I в. до н. э. римский последователь Эпикура Тит Лукреций Кар («О природе вещей», ст. 1448–1455; пер. Ф. Петровского).

Новый поворот темы мы встречаем у Платона. В диалоге «Протагор» заглавный персонаж рассказывает миф о даре Прометея, в котором культура предстает более дифференцированным пространством, чем в традиционных рассказах о прогрессе. Корнем культуры оказывается ошибка Эпиметея, который, распределяя способности между смертными существами, забыл про людей и оставил их беззащитными. Исправляя ошибку брата, Прометей крадет искусство Гефеста и Афины вместе с огнем (321 с-е; пер. В.С. Соловьева). Поскольку человечество осталось без социальности, культура науки (Афины) и техники (Гефеста) оказалась беспомощной. Тогда Зевс посылает Гермеса ввести среди людей стыд и правду так, чтобы все были к ним причастны (322 c-d). Таким образом, культура внутри себя разделена на сферы «техники» и «ценностей», говоря современным языком, и эти сферы не следуют друг из друга с естественной необходимостью. Платон указывает на источник возможных конфликтов внутри культуры и предостерегает от однозначного понимания прогресса.

Поздняя Античность парадоксально сочетает расцвет специализации и детализации культуры с относительно слабым интересом к теоретическим изысканиям в сфере самосознания культуры. Эллинистическая культура, с ее релятивизмом, субъективизмом, энциклопедизмом, тягой к организации академических сообществ и в то же время к сближению с миром повседневности, музейным отношением к наследию, интересом к традиции, опытом массовой культиндустрии, диффузией и диалогом с инокультурными мирами, должна была бы заняться рефлексией. Но вместо этого мы встречаемся с повторением классических схем. В целом культурология не нашла почвы в Античности из-за фундаментальной установки на толкование природы как единственной и всеохватывающей реальности: субъективный аспект культурного творчества рассматривался как то, что надо подчинить объективно верному «подражанию» (мимесису) природным образцам (как бы при этом ни понималась природа). Античность, как уже отмечалось, знала понятия, близкие к нашей «культуре»: таковы греческая «пайдейя», «мусейя» и римская «гуманитас». Но эти понятия, по сути дела, означали совокупность общепринятых ценностей, передаваемых образованием. Достаточно было общего учения о природе и бытии, чтобы понять их смысл. К тому же древние не видели здесь специфического предмета науки: «мусическое» отличает свободного и образованного грека от варвара, но само оно не наука, и в нем нет особых законов его собственного бытия.

Средние века практически не меняют эту установку. Дело в том, что система средневекового образования в целом была заимствована из Античности. Духовный аспект культуры оказался почти без остатка инкорпорирован религиозным культом. Религиозное же отношение средневековых теистических конфессий (христианства, ислама, иудаизма) к культуре было парадоксальным соединением утилитарного приятия и субстанциального размежевания. Культура стала чем-то «внешним», чьи соблазн и опасность никогда не забывались. К XIII в. формируются сложные символические системы (то, что сейчас иногда называют «тексты»), в которых мы находим латентные представления о культуре как целостности: готическая архитектура, университет, монастырь как система, сообщество алхимиков, мир паломничества, новые монашеские ордены, тексты и легенды артуровского цикла, куртуазная литература, «Комедия» Данте и др. Эти «тексты» могут быть прочитаны как образ многоуровневого, сложного мира перекликающихся символов: так виделась культура зрелому Средневековью, но – будучи видимой и понимаемой – она не проговаривалась как «теория».

Культурологический дискурс появляется на закате арабо-мусульманского Средневековья, в XIV в. Во «Введении» («Мукаддима») к своей «Большой истории» Ибн Хальдун (1332–1406) провозглашает необходимость новой науки об обществе, которая раскрыла бы законы его существования и развития. Две главные закономерности, с его точки зрения, – это «способ добывания жизненных средств» (т. е. хозяйство в широком смысле слова) и природная среда. Ибн Хальдун решительно отверг мусульманских перипатетиков с их платоно-аристотелевским учением об обществе и утопическую традицию (выдающимся образцом которой, между прочим, была «Повесть о Хайе ибн Якзане» мыслителя XII в. Ибн Туфайля, где конструировалась духовная робинзонада человека, попавшего на необитаемый остров и создавшего своего рода виртуальную культуру «из ничего»). Ибн Хальдун предложил создать эмпирическую науку, своего рода комплекс из политэкономии и социологии, которая объясняла бы историю, культуру, обычаи того или иного народа[3].

Как ни странно, в эпоху Возрождения время культурологии также не пришло. Казалось бы, в это время культура выделилась из культа и достигла высокой степени автономии. Возродился античный антропоцентризм. Практически утвердило себя представление о культурном плюрализме. Тем не менее теория культуры по-прежнему остается невозможной и неуместной. Может быть, это связано с тем, что появился такой самодостаточный предмет для размышлений, как «природа»: в однородном измерении природы можно было разместить весь универсум явлений, так же как размещался он греками в измерении «разума». Культура и в этом случае лишь имитирует природу, и значит, изучать надо не копию, а оригинал.

Не стал веком рождения культурологии и XVII в. с его превознесением универсального разума, по отношению к которому мир культурных реалий был лишь случайным разнообразием, легко редуцируемым к первичным рациональным (собственно, математическим и естественно-научным) моделям. Но той латентной теорией культуры, о которой пока идет речь, век достаточно богат. В каком-то смысле XVII в. сделал шаг назад в интересующем нас процессе вызревания культурологии: новорожденная парадигма экспериментально-математического естествознания одним из своих устоев имела идеал разума как «чистой доски», на которой можно писать, руководствуясь врожденными свойствами самого разума и опытом. Традиция и символическая среда культуры представлялись в этом случае источником заблуждений, предрассудков и социальной манипуляции. «Очищение разума» предполагало и очищение от груза культурного наследия. Но вместе с тем – самосознание эпохи, уверенной в том, что она созидает новый мир по законам разума, требовало, чтобы построение культуры шло со знанием дела: методично и рационально. Поэтому знание механизмов функционирования культуры было весьма востребовано. Показательна в этом отношении философия Ф. Бэкона (1561–1626), мыслителя, весьма близкого к живой еще гуманистической традиции, и в то же время основателя ново-европейского эмпиризма. По его плану «великого восстановления наук», в частности по детально продуманной классификации наук, видно, что мыслитель конструирует новый тип цивилизации, основанной на союзе науки, техники и промышленности и жестко управляемой интеллектуальной элитой. Это один из первых макетов технократической культуры, который в известной мере был реализован историей западного общества. Культурологический характер имеет и знаменитое учение Бэкона об «идолах» (idola), направленное на очищение наших знаний от заблуждений. По Бэкону, существует четыре вредоносных идола:

1. Врожденные «идолы рода» (tribus) – в основном это наши органы чувств с их субъективностью и неправильное употребление их «данных».

2. «Идолы пещеры» (specus) – это особенности нашего психофизического склада и груз непродуманного опыта.

3. «Идолы рынка, или площади» (fori) – это фикции, порожденные коммуникацией, особенно словами.

4. «Идолы театра» (theatri) – иллюзии, порожденные слепым доверием к авторитетам.

Мы можем убедиться, как легко прочитывается этот концепт с точки зрения анализа культурных форм. Если идолы-1 порождены природой человека, то остальные суть культурные оболочки человеческого мира: идолы-2 – это культура повседневности и душевных реакций, идолы-3 – семиотика социальной культуры, идолы-4 – аксиология, идеология и медийная культура. Применение метода Бэкона можно расширить до аналитики всего универсума культуры. Так вскоре и произошло: уже в XVIII в. критика познания переросла (и превратилась в устойчивый мотив) в британской традиции в критику догм и фикций культуры.

Показателен и так называемый Спор о древних и новых, разгоревшийся в конце XVII в. во Франции и в разных формах проявлявшийся в первые десятилетия XVIII в. Возможно, именно с этой дискуссии можно начинать отсчет возраста культурологии. Формально спор шел о сравнительных достоинствах древней и новой литературы, но по сути дело было в размежевании складывающейся культуры модернитета и предшествующей традиции. Основные партии, именуемые по той эпохе, которую они защищали, кристаллизовались после того, как в 1687 г. на заседании Французской академии Шарль Перро (1628–1703) продекламировал свою поэму «Век Людовика Великого». В ней он утверждал, что прогресс искусства, науки и техники под мудрым попечением королевской власти демонстрирует превосходство современности над древностью. Перро продолжил развитие своей позиции в серии диалогов «Параллели между древними и новыми авторами» (1688–1697). Разгорелась интенсивная дискуссия; в ней участвовали лучшие умы Франции, творцы и организаторы ее культурных триумфов. К партии «новых» присоединились брат Шарля – Клод Перро, Фонтенель (1657–1757) и Удар де Ла Мот (1672–1731). Партию «древних» возглавил Буало (1636–1711); так или иначе его поддержали Расин (1639–1699), Лафонтен (1621–1695), позже Лабрюйер (1645–1696) и Фенелон (1651–1715). Партия «древних» выступила с программой опоры на Античность как вечный ресурс моральных и эстетических образцов. Партия «новых» в противовес культу Античности выдвинула задачу воплощения духа современности.

«Древние» видят в культуре абсолютные истины, некое идеальное первоначало, которое пытаются пережить и выразить творцы, опираясь на выработанные каноны и сознавая при этом невозможность прямого овладения истиной. Отсюда и присущий им культ формы; с этим связаны и такие социальные ценности «древних», как ответственность элиты, моральная независимость, гражданский долг, критицизм. «Древние» не принимают готовности «новых» оправдать положение дел «духом времени» и задачами текущего момента. Если «новые» склонны были считать мир идей относительным, исторически обусловленным продуктом своего времени, который служит определенным интересам (т. е. трансформировать идеи в идеологию), то для «древних» идеи были скорее платоновским вечным бытием, задающим времени норму. За это различение идеально-нормативного и жизненно-эмпирического они и боролись с оппонентами. Можно сказать, что «новые», объясняя культуру, чертят историческую горизонталь, а «древние» – смысловую, ценностную вертикаль. Во всяком случае, мы можем зафиксировать родившееся в этом споре новое понимание культуры как универсума смыслов, которые проявляются во всех формах человеческой деятельности и объединены сквозной взаимосвязью.

Античность в самосознании новоевропейской культуры

Охарактеризуем, хотя бы тезисно, основные вехи осознания «античного» в составе новоевропейской культуры.

I. Первым рубежом можно считать появление стилевой программы классицизма. Хронологическую область формирования классицизма обозначим как тридцатилетие (1607–1637), в котором были рождены программные шедевры стиля: «Орфей» Монтеверди (1607) – «Смерть Германика» Пуссена (1627) – «Сид» Корнеля (1637). Помещение в этот ряд первой европейской оперы может вызвать недоумение, но если стилевая атрибуция здесь не вполне убедительна, то «античный проект» очевиден: рождение оперы завершило на свой лад усилия Флорентийской камераты по реконструкции античной драмы.

Весьма непростой задачей является оценка предыдущего XVI в. – периода между зрелым гуманизмом и классицизмом. Вряд ли можно усомниться в том, что здесь мы можем найти своеобразную рецепцию античности. Маньеризм и раннее барокко активно используют топику античной литературы и мифологии, палладианство переосмысляет ордерную систему, антиаристотелевская наука ищет союзников в досократике… Но, в отличие от классицизма, это брожение не порождает цельного образа античности и не выходит за рамки переходного типа культуры.

Сама проблема трансформации античной классики в парадигму классицизма породила множество непроясненных вопросов[4]. Однако интересующий нас аспект достаточно очевиден: классицизм обращается к античности как к мироформирующей модели, а не как к арсеналу образов и мотивов.

II. Второй рубеж – это 1688 г.: публикация трактата Шарля Перро «Параллели…», с которого начинается «Спор о древних и новых». Этот спор в нашей научной литературе не получил пока достойного отражения[5], а между тем он является корневым событием в истории новоевропейской рецепции Античности: по сути, здесь были выдвинуты две оппонирующие версии гуманизма Нового времени. Партия «древних» (Расин, Буало, Лафонтен, Лабрюйер, Фенелон), как уже говорилось выше, видела вечный ресурс моральных и эстетических образцов в Античности. Парадоксальным образом Античность здесь вступила в союз с янсенизмом, который воодушевлял многих сторонников партии «древних». Дело в том, что творчество как отбор лучшего во имя идеала – так можно было бы выразить девиз этого направления – предполагало моральную автономию, духовный аристократизм и личную преданность идеалу, что перекликалось с этической транскрипцией христианства в янсенизме. Партия «новых» (Перро, Фонтенель, Ла Мот, отчасти Бейль) противопоставила культу античности императив воплощения духа современности. С этим сопрягались предпочтение пользы идеалу, идея прогресса, антимифологизм и ориентация на ценности естественных наук, борьба с реликтами язычества в благочестии, преклонение перед «народностью», несколько сервильное уважение духа государственности. Вполне последовательно «новые» тяготели к таким чуждым античной эстетике установкам, как стирание грани между поэзией и прозой, отрицание канона и воспевание художественного инстинкта, форсированное развитие жанров публицистики и романа, интерес к фольклору (в частности, к сказке), синтез научного и художественного, предпочтение живописи – скульптуре, оперы – драме, благосклонность к прециозной поэтике. Именно в контексте этого спора рождается тема «вкуса» (т. е. способности к субъективной, но общезначимой оценке эстетического феномена), определившая развитие эстетики XVIII в. Программа «новых» оказалась доминантной, «древних» – рецессивной. Это в значительной мере обусловило функциональную роль обращения к античности в культуре модернитета.

III. Следующую ступень можно йотировать 1755 г., выходом в свет труда Винкельмана «Мысли о подражании…». Здесь и – особенно – в «Истории искусства древности» (1764) Винкельману удалось перенастроить всю эстетическую оптику Европы на откровение эйдоса в человеческом теле, увиденное сквозь призму «благородной простоты». Удачной параллелью (впрочем, иногда и контрапунктом) этой теоретической реновации античного духа стал синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший – шаг за шагом – приблизиться к исторической плоти Греции и Рима. Показательно в этом отношении воздействие раскопок в Геркулануме (с 1738) и Помпеях (с 1748) на стилевые поиски века.

IV. Еще одна веха – рождение новой исторической науки, ориентированной на критику источников и исследование национальной истории. Движение от беллетризованного, назидательного нарратива к каузальному моделированию эпохи, от истории героев к истории народов и институтов не в последнюю очередь было связано с ретрактацией опыта античных историков. Чрезвычайно репрезентативен в этом отношении труд Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788). Рим – образцовое воплощение политической свободы и гражданской добродетели – становится парадигмой для объяснения всех других «казусов» национальной истории. Классическое, понятое как типическое, позволяет строить объясняющие и прогнозирующие модели. Особо подчеркнутая Гиббоном концепция вирулентности христианства для античной культуры попадает в резонанс с секулярными устремлениями эпохи. Тема усталости культуры и грозящего варварства также оказалась востребованной ново-европейским историческим сознанием.

Любопытно, что исторический роман, в отличие от исторической науки, остался в целом равнодушным к античности вплоть до времен Флобера. Тем самым в споре «древних и новых» он берет сторону «новых», или же новорожденного консерватизма. Ретроспективный взгляд этого жанра был направлен на национальную историю и Средневековье.

V. Наконец, политический уровень. Политическая литература Просвещения, а затем и сама Великая французская революция создают свой миф об античной свободе. Эвокация античной гражданственности требовала не только возрождения и воплощения определенных идей, но и всей культурной семиотики античной свободы. Этот опыт, в свою очередь, стал арсеналом для политической семиотики XIX–XX вв. Ближайший пример – рождение ампира с его колоссальным и разнообразным семиотическим потенциалом[6]. Более поздний пример – Греческая война за независимость (1821–1829) и порожденное ею филэллинство, которое вызвало не только волну политических симпатий к Греции, но и волну культурной рефлексии.

VI. Следующая остановка – Веймар. Несмотря на тесную связь с идеями Винкельмана и Лессинга, «веймарский классицизм» Гёте и Шиллера следует признать особой стадией интересующего нас процесса. Если ранее (начиная с войны «древних и новых», обозначившей, хотя и не артикулировавшей, столкновение принципов «рационального» и «витального») роль античного наследия определялась его апологией Разума и Меры, то Гёте и «гётеанство» понимают античность как уникальный синтез стихийножизненного и нормативно-разумного начал[7]. Стоит заметить, что классицизм Гёте подкреплен и исторически подпитан синхронностью с тем моментом развития Нового времени, который можно назвать классическим в смысле «акме»: 1760-1830-е годы позволительно йотировать как момент предельного выражения энтелехии[8] Нового времени.

«Веймарский» образ античности транслируется далее в духовные миры Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера и йенских романтиков, которые, при всем бесспорном различии, близки в своем переживании абсолюта, косвенно («диалектически» и «иронически») присутствующего в мире, благодаря эстетической форме, этическому идеалу и историческому процессу. Последнее – т. е. историческая инкарнация абсолюта – наименее античная составляющая в этом комплексе. Но нельзя забывать, что историцизм этой идейной ветви немецкой мысли отличается и от просветительской версии Гердера, и от политического позитивизма Маркса. Темпоральность абсолюта в спекулятивной философии – в близком родстве с платоническим «подвижным образом вечности»: именно это позволило немецкому трансцендентальному идеализму в полном соответствии с заветами Гёте избежать коллизии жизни и разума. Весьма показательно то, что реабилитация забытых досократиков не удалась позднему гуманизму, но более или менее удалась новой версии натурфилософии, оформившейся в немецкой культуре как раз в это время.

Не исключено, что именно веймарско-йенско-берлинская формула сопряжения античности и модернитета позволила в дальнейшем спокойно, без проблем культурного иммунитета, обращаться за поддержкой к античной классике таким разным мыслителям, как Шопенгауэр с его квазиплатонизмом, Керкегор с его неосократизмом, Конт с его утопическим позитивизмом[9].

VII. Для XIX в. весьма показательна борьба вокруг образовательных моделей. Рождение новой классической филологии в Германии (особенно после Ф.А. Вольфа), реформы Конвента и контрреформы Империи во Франции сделали столкновение классической гимназии и реальной школы ареной идеологической битвы. Характерно, что роль античности не всегда сводилась к союзничеству с консервативно-охранительной властью. Во времена перезрелого позитивизма античность могла ассоциироваться с мечтательным идеализмом и подозрительным политическим энтузиазмом[10].

VIII. Еще одной примечательной особенностью XIX в. надо признать появление явных аксиологических соперников античности. Если раньше культурная коллизия модернитета выглядела как столкновение идеала (античность) и реальности (современность), то теперь появляются альтернативные идеалы. Раньше таковым могло быть только христианство, теперь же это и национальная самобытность, и либеральная технократия, и позитивизм, и оккультизм, и декаданс… Происходит открытие и изучение экзогенных культур, которые не воспринимаются уже как более или менее утонченная форма варварства; открыты миры ислама, буддизма; Европа привыкла к идее неповторимости и своеобразия каждой культуры. Античному идеалу брошен вызов, и вскоре следует ответ.

IX. К 1870 г. здание, выстроенное позитивистским трезвомыслящим человеколюбием и рассчитанное на века прогресса, начинает давать первые трещины. Синхронно начинается кризис трех ведущих ценностей Нового времени: гуманизма, рационализма и натурализма. Под вопросом уже не просветительская версия разумного, а сам Разум как способ полагания бытия и ценности. Все убедительней выглядит концепт культуры как герметически замкнутого типа, как органической целостности, внутри которой Разум – лишь один из способов проявления доразумной основы. Особенно активны два извода этой идеи: биологизм и эстетизм. Биологизм (с включением сюда стихии психического) наиболее последовательно выразился в культуралистике: Бахофен, Буркхардт, Вагнер; у нас – Данилевский, Леонтьев, Розанов. Эстетизм: группа «Парнас», Раскин, Моррис, Патер, Уайльд. (Несистематичный перечень имен здесь просто для «наведения» внимания на густонаселенную область.) Оба направления близки: показательна легкость, с которой можно переместить имя из одного разряда в другой. Оба – сосредоточены на реанимации мифа как живой культурной силы. И еще одна важная для нас общая черта: античность зачастую переосмысляется в преломлении через другие эпохи: Ренессанс, Средневековье, доцивилизационная архаика.

Рано или поздно вызов Разуму должен был оформиться как манифест, и эту роль с блеском сыграла книга Ницше «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». Ницше был в восторге, когда Брандес назвал его учение «радикальным аристократизмом». Действительно, перед нами необычная попытка, основываясь на реконструированном (якобы) духе античности, восстановить аристократическую аксиологию в самых жестких ее версиях (вряд ли в такой форме имевших историческое воплощение) и противопоставить культ формы, свободно порожденный волей, плебейскому культу содержания, пользы и цивилизации. Внешне опираясь на досократиков, а по существу – на софистов, Ницше ищет в античности права на свободу мифотворчества. Характерно, что Э. Роде, выдающийся профессионал, защищая Ницше, отступает с территории науки на территорию идеологии, противопоставляя «зарвавшейся цивилизации» культуру как более высокое благо. Культура, с его точки зрения, может позволить ученому пренебречь фактами и логикой, как господину рабами, если истина дана ей в непосредственном созерцании. Таким образом тема античности радикально переводится в разряд идеологических мифов[11].

X. Сказанное не значит, что античная тема отдаляется от исторической реальности. Напротив: следующий этап можно обозначить как начало прямого воплощения «античного проекта». Синхронно с «дионисийством»

Ницше (и его параллелями в символизме и ар-нуво) появляется «аполлинийское» течение неоклассицизма, проявившееся в живописи, архитектуре, поэзии, музыке, формальном искусствознании[12]. Обе ипостаси активно взаимодействуют и создают ту особую атмосферу рискованной самодельной теургии, которой отличается рубеж XIX–XX вв. Условно говоря, с 1871 («Рождение трагедии…») по 1894 г. (создание Кубертеном олимпийского движения) происходит становление новой версии античного принципа как социально-политической практики.

XI. Означенная двойная модель продолжает доминировать в XX в. Неоромантическое сознание может при этом искать в этой модели «страшную», неантропоморфную архаику (passim) или безличную судьбу бытия (Шпенглер, Хайдеггер); тоталитарное (скажем, фильмы Роома или Рифеншталь) – культ тела, здоровья, полисной солидарности, рационального расчета; культурутопическое (например, Йегер[13]) – педагогический проект; культурностальгическое (например, Рильке, Мандельштам) – исконную подлинность; авангардное – чистую форматуру (Пикассо)…[14] Но инвариантом остается образ дегуманизированной античности, оба (воображаемых?) аспекта которой одинаково дистанцированы от «просто человека».

Возможно, скоро мы осознаем, что нового в этот сюжет принесли конкретные исследования античной культуры, которыми также был богат XX в.

* * *

К вопросу о «больших нарративах»: предметность, здесь обозначенная, исчезнет или безнадежно деформируется, если мы изменим масштаб рассмотрения. Во всяком случае, если увеличение охвата (расширение культурного региона, присоединение предшествующих эпох и т. п.) не является фатальным, то сужение повлечет разрыв историко-логических связей и утрату «фабулы» процесса. Проблема еще и в том, что каждая ступень очерченного процесса имеет внутреннюю логику и относительную замкнутость: поэтому изъятие ее из целого вроде бы не выглядит как деструкция. В самом деле, почему бы не рассмотреть романтический образ Античности сам по себе или неоклассицизм в музыке XX в., взяв его «абсолютное» содержание? Но такое экспонирование, выведение темы из общей системы координат позволит спроецировать на нее любое содержание, которое мы сможем произвольно ассоциировать с темой. То есть янсенист XVII в. заговорит словами просветителя XVIII в., йенский романтик – словами декадента XIX в. и т. п. Так, от противного, можно еще раз подчеркнуть нередуцируемость телеологии культуры.

К числу «скрытых» теорий культуры относится «Божественная Комедия» Данте – один из итоговых шедевров средневековой ментальности. В трех частях (кантиках) Данте представляет грандиозную литературную мистерию, повествующую о странствии автора в 1300 г. по трем загробным мирам: по Аду, Чистилищу и Раю. Данте создает небывалые по художественной детализации и символической насыщенности картины девяти кругов адской воронки, девяти уровней горы Чистилища, девяти небесных миров и райской Розы в Эмпирее, откуда Данте созерцает Троицу. Ведомый сменяющими друг друга проводниками – Вергилием, Беатриче и св. Бернаром Клервоским, герой узнает устройство мира, законы посмертного воздаяния, встречается и беседует с многочисленными персонажами истории и современности. В ходе своего странствия-паломничества автор-герой заново переживает свою жизнь, очищаясь и преображаясь. Таким образом, «Комедия» в символе странствия показывает и путь исторического человечества, и путь внутреннего самоуглубления и спасения. С небывалой для Средневековья смелостью Данте соединяет в воспетом им мистическом событии судьбу конкретного земного человека с судьбой истории и мироздания, оставаясь при этом в рамках церковного христианского гуманизма.

Одна из главных сквозных тем «Комедии» – законы воплощения высшего смысла на разных уровнях бытия. Поскольку это совпадает с основной темой наук о культуре, мы вправе поместить поэму Данте в наш очерк культурологических учений. Важная для нас особенность «Комедии», которую нельзя рассматривать только лишь в рамках дантовской поэтики, это понимание универсума как системы разнородных миров, каждый из которых создан из своей собственной «материи» по своим законам и потому выражается своими образами и символами, своим языком. Дантовский универсум создан по законам божественной поэзии: создатель «Комедии» лишь пересказывает то, что уже до него стало плодом творения.

Шеллинг отмечал скульптурность первой кантики, живописность второй и музыкальность третьей, но это только наиболее общие различия художественных средств. «Комедия» содержит детально продуманную иерархию культурных миров. «Ад» – это культура безжизненного вещества, замкнутого пространства и остановившегося времени. Здесь все рельефно, наглядно, чувственно: «весомо, грубо, зримо». Динамика Ада – конвульсия, бессмысленное повторение, фарс, гротеск, гиньоль, вульгарный юмор. Наш современник без труда узнает эстетику массовой культуры – от сентиментальной мелодрамы (Паоло и Франческа) до «хоррора» последних кругов. Есть здесь и своя теория: физика подземных стихий, классификация видов моральной смерти (антиэтика) и метафизика демонологии. Любопытно, что в этой же кантике мы встречаем культурфилософское осмысление прошедшей истории человечества. В седьмом круге Ада происходит важный разговор между Данте и его проводником. Отвечая на вопрос об адских реках, Вергилий рассказывает легенду о Критском старце (XIV, 94-114). На острове Крит есть гора Ида. Когда-то в пещере Иды мать Зевса прятала свое дитя от Сатурна. Теперь на вершине горы стоит статуя старца. Спиной она обращена к Дамиате, городу в дельте Нила, лицом – к Риму, «как к зерцалу». Голова у старца золотая, грудь и руки серебряные, середина тела медная, ноги железные, правая ступня, на которую он опирается, – глиняная. Тело рассечено от шеи, из раны струятся слезы, стекая в пещеру. Из этой пещеры и берут начало адские реки: Ахерон, Стикс и Флегетон. Четвертая река, Лета, течет с горы Чистилища. Сливаясь воедино, они образуют в центре Земли ледяное озеро Коцит.

Что означает этот загадочный образ? Комментаторы предлагают следующее толкование. Старец символизирует собой «ветхое» человечество, как бы рассеченное грехом Адама. Образ старца возник из соединения рассказа Овидия о четырех эпохах человеческой истории и сновидения царя Навуходоносора (библейская Книга пророка Даниила). Четырехсоставное тело статуи означает смену веков в истории, причем голова («золотой век») осталась незатронутой раной греха (цельность разума). Статуя опирается на глиняную ступню (церковь), а не на железную (империя). Дамиата, к которой обращена спина статуи, – место двух важных сражений: в пятом крестовом походе здесь была одержана победа, а в седьмом – крестоносцы (в частности, тамплиеры) потерпели сокрушительное поражение. Кроме того, Дамиата была важным этапом на пути пилигримов: это середина пути от Крита к Синаю. Старец смотрит на Рим, потому что спасение человечества – в воссоздании Римской империи. Здесь мы встречаемся с философией истории, свернутой в один выразительный образ.

Крит для Данте – символ працивилизации, и современные историки, пожалуй, согласились бы с ним, учитывая роль, которую сыграл Крит как посредник между древневосточной и древнегреческой культурой. Крит – остров Зевса, его родина. Это еще и прошлое человечества с его «золотым веком» блаженства. Но Крит связан и с мифом об Энее. Здесь, по преданию, жили предки троянцев (род самого Энея по мужской линии восходил к Зевсу), здесь же собирался обосноваться Эней после бегства из Трои, но судьба повела его дальше, так что Крит оказался важным этапом на пути к Риму. Место рождения Энея – гора Ида Фригийская – недалеко от Трои. Обе горы, конечно, связывались в мифологическом сознании, а для Данте эта связь имела также историческое значение: она обозначала два этапа развития общества. Третья гора, расположенная в конце пути Крит – Дамиата, – это Синай, гора, на которой Бог явился Моисею и дал ему закон. Четвертая гора – холмы Рима. Таким образом, путь Энея привел к созданию старой Римской империи, а путь пилигримов вычертил направление движения к будущему Риму. Видимо, в зерцале Рима старец надеется узреть свое спасение и исцеление от древней раны.

К осмыслению истории Данте возвращается еще раз – находясь в преддверии Рая. Во время перелета на девятое небо Беатриче предлагает Данте взглянуть вниз. Поэт видит прочерченный Улиссом путь от Гадеса к горе Чистилища и финикийский берег, с которого была увезена на Крит похищенная Зевсом Европа. Бросая последний взгляд на уплывающую из поля зрения землю Северного полушария, Данте как бы отмечает две точки европейской истории: ее начало (Крит) и «конец» (Улисс), т. е. выход за свои рамки. Зевс проделал путь с юга на север, а Улисс – с севера на юг. Глазами Данте мы можем посмотреть на историю с высоты вневременной истины. Не исключено, что Данте хотел противопоставить два продолжения того пути, который был начат Зевсом. Улисс, двигаясь по горизонтали, выходит за пределы Европы в пустое пространство и гибнет, не доплыв до горы очищения. Данте покидает Европу, двигаясь по вертикали духовного восхождения.

Свою версию истории культуры Данте представляет во второй кантике. «Чистилище» – самая, пожалуй, поэтически совершенная часть «Комедии» – имеет тщательно продуманную структуру, свой уравновешенный и гармонизированный мир образов, свою философскую проблематику: философия жизни (психология, биология, эмбриология), этика и история. В первом круге горы Чистилища искупается гордыня: грех, который заключал адскую спираль, начинает лестницу Чистилища. Стена, вдоль которой вьется дорога, украшена мраморными барельефами. На их сюжетах стоит задержаться. Первый барельеф – Благовещение. Он изображает ангела, сообщающего благую весть, и Деву Марию, смиренно ее принимающую. Второй изображает царя Давида, пляшущего перед ковчегом. Третий – императора Траяна, благосклонно слушающего просьбу вдовы о заступничестве. В Чистилище, как и в Аду, образы, явленные Данте, должны быть уроком, но в Аду они оторваны друг от друга, замкнуты в своей единичности, а здесь упорядочены и согласованы. Как правило, все назидательные образы касаются трех составных частей мировой истории: христианской, языческой и ветхозаветной. Три барельефа первого круга говорят нам о смирении, образцы которого тем величественней, что речь идет о царском достоинстве. Царица Небесная называет себя рабой Господа (в Средние века заметили, что ave, прочтенное справа налево, дает eva: дерзость Евы преодолена смирением Марии). Царь Израиля Давид при торжественном переносе ковчега Завета в Иерусалим «и больше был, и меньше был царя» (X, 66), потому что вел себя как дитя, но и как боговдохновенный пророк. Римский император снизошел до «мелкого» дела, но еще более возвеличил этим свой сан. Смирение возвышает, гордыня унижает.

Примеры последнего даны чуть позже, в XII песни. Под ногами у путников – плиты с изображением многочисленных примеров поверженной гордости: здесь и Люцифер, и Саул, и руины Трои… Из фрагмента XII, 25–63 явствует, что Данте не только показывает и убеждает, но и внушает идеи самими звуками своей поэмы. Из 13 терцин этого отрывка первые четыре начинаются буквой V, следующие четыре – буквой О, затем – буквой М. Три строки последней терцины начинаются соответственно буквами V, О и М (VOM = UOM, т. е. «человек»). Таким образом, картины на плитах заставляют склонить голову и подумать, как ничтожен человек. Но уже через несколько строк звучит голос Вергилия: «Вскинь голову». Приближается ангел, на него нужно смотреть снизу вверх. Первый круг Чистилища Данте покидает с поднятой головой. Свою антропологию, выраженную в этих песнях «Чистилища», Данте подытоживает в двух строчках (X, 124–125): мы – личинки, из которых должны сформироваться ангельские бабочки.

Идея о том, что часть человечества призвана восполнить небесное государство, сочетается с идеей преображения человека в новое существо. Данте знакомо понятие сверхчеловека, но для него это не ницшеанский зверь, а ангел, вылетевший из кокона человеческой плоти с Божьей помощью, но и благодаря моральным усилиям индивидуума, общества, истории. Здесь средневековый символизм поворачивается к нам неожиданной стороной. Мы привыкли считать, что имеем дело с реальностью, которая в художественном произведении выражается с помощью образов и иносказаний. Но «Комедия» заставляет нас сделать перестановку. Мы видели, как в Аду душа грешника обретает свою окончательную реальность, ту форму, которая выражает ее сущность. По отношению к посмертной реальности земная жизнь была лишь аллегорической цепочкой событий. То же и в Чистилище, но на ступенях его горы душа не сразу обретает реальность, мучительно вырабатывая черты будущего облика. Рай проявит полностью то, что на Земле и в Чистилище было символическим, смешанным со случайностью и отягощенным материей выражением сути.

В Чистилище, пожалуй, главная символическая почва, из которой прорастает реальность, – история общества. События истории в многочисленных обращениях кантики к прошлому (при том что почти все ее персонажи – современники Данте) имеют как бы горизонтальный символический смысл (более ранние «прообразуют», готовят и предсказывают поздние события) и вертикальный (событие имеет высший смысл, в котором выражена его сущность). События жизни Христа являются в этой системе как бы абсолютной точкой отсчета, и поэтому они прямо не входят в мир исторических образов «Комедии».

Обостренный историзм «Чистилища» объяснить нетрудно – ведь история и есть для Данте всемирное Чистилище на Земле. Однако, расставаясь с Чистилищем, Данте омывается не только в водах Эвнои, восстанавливающей жизненные силы, но и в водах Леты, дарующей забвение. Оказывается, культура – это не только память, но и умение забыть. В Аду Вергилий иногда закрывает ладонью глаза своему спутнику: там что-то такое, что нельзя увидеть без ущерба душе; немало драматичного и в Чистилище. Пройдя через огненную стену, а затем и окунувшись в Лету, Данте очищается от груза материальных и психических шлаков. За трое с половиной суток странствия Данте прошел, как повторяют пройденное в школе, всю мировую историю, которая вводится в песни кантики то развернутыми образами, то отдельными фразами, а то и намеками, не теряя при этом своей моральной цельности. В Аду души не знали изменений; они застыли в одном назидательном образе или же в цепи мучительных превращений. В Чистилище вместо превращений – преображение. Здесь начинается – сначала медленно, а затем все быстрее – восхождение к свободе и духовному самоопределению. В Аду господствует ночь, в Чистилище чередуются день и ночь, так же как и в жизни и в мировой истории. Предутренние сны Данте как бы указывают на прорывающуюся в его сознание из мира вечного дня высшую реальность. Но и само его сознание подвижно: впитывая в себя новое содержание, оно меняет свою форму – идет воспитание души. В Аду правила чувственность (даже тогда, когда заставляла волю с ней бороться и разум о ней думать); в Чистилище – царство души; в Раю будет царство духа. Интересно, что ритм развития души Данте не совпадает с общим ритмом движения путников. Если продвижение в целом становится легче и быстрее от круга к кругу, то душа, постепенно переходящая от внешнего содержания к внутреннему переживанию, вынашивает кризис, который и разрешился в Земном Раю слезами и раскаянием.

Рай – это место, где сбываются цели земной истории и примиряются противоречия. На примере райского преображения философии видно, как Данте понимает исполнение стремлений земной культуры. Пять песней «Рая» (X–XIV) посвящены пребыванию на небе Солнца, где перед Данте разворачивается целый мир средневековой философии.

Взирая на божественного Сына,

Дыша Любовью вечной, как и тот,

Невыразимая Первопричина

Все, что в пространстве и в уме течет,

Так стройно создала, что наслажденье

Невольно каждый, созерцая, пьет (X, 1–6).

Это введение как бы задает тон циклу песней о небе Солнца, границе вещественного мира. Завеса солнечного света и преграждает смертному взору путь выше, и освещает то, что ниже. Не случайно именно здесь встречают Данте души мудрецов. Поэта окружает венец из сияющих и поющих солнц, который трижды оборачивается вокруг него. Один из светочей начинает речь и знакомит Данте с остальными. Это Фома Аквинский – пожалуй, самый знаменитый философ XIII в. Он открывает Данте имена мудрецов, начиная с того, кто по правую руку. Первый из них – Альберт Великий, учитель Фомы, крупнейший ученый своего века, один из зачинателей новой, аристотелевской традиции в средневековой философии. Далее – Грациан, юрист XII в., согласовавший в своих «Декретах» юридическое и церковное право. Петр Ломбардский, теолог XII в., чьи «Сентенции» стали традиционным объектом комментариев в схоластике XIII в. Пятое сияние – Соломон, сын царя Давида, царь Израиля, года правления которого были самым благополучным временем для древнееврейского государства (Соломон значит «мирный»). Он построил Иерусалимский храм, прославился своей мудростью, написал книги Притчей, Екклесиаста и Песни песней (на которые так любил ссылаться Данте). Далее идет Дионисий Ареопагит, считающийся автором корпуса сочинений неоплатонического характера. «Ареопагитики» оказали огромное влияние на средневековую философию. Данте воспроизводит в «Комедии» учение Дионисия о небесной иерархии, да и световая символика «Рая» в значительной мере восходит к его сочинениям. Следующий – Павел Орозий, ученик Августина, написавший хорошо известную Данте всемирную историю. В отличие от Августина он относится к Риму как к опоре христианской государственности и закладывает основы христианской мистической интерпретации Римской империи. Восьмой – Боэций, казненный Теодорихом по подозрению в политическом заговоре. Его сочинение «Об утешении философией» – одна из самых любимых книг Средневековья, оказавшая влияние и на создателя «Божественной Комедии». Исидор Испанский (560–636), автор знаменитой «Этимологии» – компилятивно-энциклопедического сочинения, которое было одним из источников средневековой образованности. Беда Достопочтенный (674–735), англосаксонский ученый: историк, грамматик, теолог. Ришар Сен-Викторский (ум. 1173), крупнейший представитель мистической школы, обосновавшейся в монастыре св. Виктора в Париже. Под влиянием Бернара Клервоского сен-викторцы развивали учение о восхождении души через различные ступени душевного и рассудочного совершенства к непосредственному созерцанию высшей истины. Замыкает круг Сигер Брабантский, глава школы парижского аверроизма.

Аверроисты, стараясь оставаться в рамках ортодоксии, тем не менее вводили в схоластику смелые новшества, опираясь на аристотелизм Ибн-Рушда (Аверроэса). Они утверждали, что мир относится к Богу как следствие к первопричине и «совечен» творцу; отрицали бессмертие индивидуальной души, признавая лишь бессмертие интеллекта, нумерически единого для всех людей; ограничивали в ряде случаев божественное всемогущество. По крайней мере так формулировал их заблуждения епископ Тампье, дважды осудивший своими постановлениями парижский аверроизм. Сигер был привлечен к церковному суду и убит секретарем при невыясненных обстоятельствах.

О последнем светоче венца у Данте сказано подробнее. Фома Аквинский, по левую руку от которого оказался Сигер, был ярым противником аверроизма и даже иногда изображался на фресках попирающим поверженного Аверроэса. В течение четырех лет он вел в Париже активную борьбу против сторонников Сигера. Здесь реализован важный принцип композиции поэмы: соединение противоположностей в гармоничное единство. Фома оказался «золотой серединой» между Альбертом Великим и Сигером Брабантским, причем все участники этой группы предстают в неприглаженной оригинальности своего духовного облика. О Сигере говорится, что он был «ясный дух, который смерти ждал, отравленный раздумий горьким ядом» (X, 134–135). Данте не скрывает, что Сигер «неугодным правдам поучал» (X, 138). Но это событие земной истории, которая вся построена на мучительных диссонансах. Царство Небесное примиряет тех, кто, каждый по-своему, отражал истину, но вступал в конфликт с другими искателями истины. Данте считает, что истина слишком велика для того, чтобы ее познал один мудрец. Необходимо сообщество умов, которые, дополняя друг друга, избавляясь от односторонности и даже соединяя крайние позиции, создают подвижный образ вечной истины.

Продолжая свою речь, Фома Аквинский дает философско-теологическое обоснование роли францисканского и доминиканского орденов. Невеста-церковь, говорит он, спешит на зов жениха-Христа. Небесная мудрость определила ей в помощь двух вождей. Один придает ей уверенности в себе, другой помогает сохранять верность жениху. Один сияет мудростью херувима (в ангельской иерархии херувимы осуществляют полноту знания), другой пылает любовью серафима (серафимы обозначали пламенеющую любовь к Богу). Первый – св. Доминик, второй – св. Франциск. Небесная этика в изображении Данте такова, что петь хвалу себе и своему непосредственному вождю считается недостойным. Поэтому Фома возносит хвалу Франциску Ассизскому, воспевая его аскетичность, смирение, любвеобильность, а в заключение порицает своих братьев по ордену – доминиканцев, которые сбились с истинного пути. После его слов вокруг первого венца появляется второй. Данте сравнивает эти два концентрических круга с гирляндами роз и с двойной радугой. Второй венец останавливает свое вращение, и раздается голос, произносящий хвалебную речь в честь св. Доминика, ревностного борца с ересями. Заканчивается этот гимн порицанием францисканского ордена, не сохранившего чистоту первоначальных идеалов. Затем говорящий открывает свое имя. Это Бонавентура из Баньореджо, генерал францисканского ордена, один из самых знаменитых мистиков своего времени. Впоследствии он был канонизирован и причислен к десяти великим учителям церкви. Его книга «Путеводитель духа к Богу» – один из источников «Божественной Комедии».

Оба оратора делают упор на взаимной связи двух вождей, на единстве их цели и необходимости их для церкви, которая, как боевая колесница, опиралась на эти два колеса в междоусобных битвах (XII, 107–108). Интересен мотив их сопоставления как «Востока» (Франциск – XI, 53–54) и «Запада» (Доминик – XII, 50–51), причем «Восток» ассоциируется с аскезой, любовью, созерцанием, «Запад» же – с активным утверждением идеалов, организующей силой («садовник», «страж»), знанием. Бонавентура представляет остальные 11 огней в своем венце. Сначала идут Августин и Иллюминат, первые ученики и последователи Франциска Ассизского. Затем – Гуго, глава сен-викторской школы (1096–1141), учитель Ришара (который был в первом венце), особенно чтимый Бонавентурой философ. Следующий – Петр Коместор (XII в.), прославившийся «Схоластической историей» (своего рода исторической энциклопедией, следы чтения которой можно обнаружить и в «Комедии»). Пятый – Петр Испанский (ум. 1277), создавший трактат, который стал одним из главных логических трудов Средневековья. Шестой – пророк Нафан (Натан), советник царя Давида, учитель Соломона, по совету которого Соломон предпринял постройку храма. Затем – Иоанн Златоуст (350–407), византийский проповедник, изгнанник и мученик. Ансельм Кентерберийский, «отец схоластики», основатель рационалистического метода истолкования богословских истин. Элий Донат (IV в.), философ и грамматик, христианин, вышедший из римской школы неоплатонизма. Рабан Мавр (776–856), архиепископ Майнца, крупный просветитель эпохи «каролингского ренессанса». Наконец, Иоахим Флорский. Мы видим, что венец замыкается так же, как и первый: по одну сторону от Бонавентуры – верные последователи Франциска, по другую – «радикал»-еретик. С иоахимитами Бонавентура неустанно боролся, и поэтому слова о «вещем Иоахиме» звучат в его устах парадоксально.

Данте рисует впечатляющую картину созвездия великих мыслителей, которое двумя венцами вращается вокруг него в противоположных направлениях, образуя счастливое «содружество божеств» (XIII, 31). Данте сравнивает созвездие философов с венцом Ариадны, обладавшим магическим свойством светиться в темноте, называет его мудрецов паладинами, рыцарями короля Артура, говорит о 12 парах цветов, выросших из одного зерна веры. Этим усиливается впечатление гармонии и согласованности всей композиции. Но столь же настойчиво Данте обращает внимание читателей на различия как между отдельными огнями венца, так и между двумя его кругами. Общее между внутренним и внешним кругом в том, что они собирают крупнейших мыслителей Средневековья и отчасти составлены по принципу контраста. Видно, что Данте отдает предпочтение философам-просветителям, закладывавшим основы христианской культуры и образованности. Заметны и различия: внутренний круг, доминиканский, более схоластичен, рационалистичен, больше связан с аристотелевской традицией; внешний, францисканский, больше связан с мистикой, с традицией Августина. В то же время чувствуется, что Данте вкладывает в эту конструкцию более конкретный смысл, что его классификация мыслителей тоньше, чем представляется на первый взгляд. Не случайно и движение в противоположных направлениях, при котором каждая позиция дает новую пару философов. Во всяком случае, поэт хочет показать нам, что споры, а иногда и взаимные преследования философов и мудрецов Земли превращаются на небесах в созвучие, которое не только не исключает различия, иерархии (францисканский круг все же иерархически выше доминиканского), но и предполагает их.

«Венец Ариадны» – это одна из первых попыток создать историко-философскую концепцию и теоретически объяснить процессы, происходящие в философии Средних веков, включив их в культурный контекст. Иоахим Флорский попытался в свое время выделить в каждом историческом цикле 12 мужей, выражающих в своей деятельности смысл данного периода; он также предсказывал появление 12 мужей духовных, которые ознаменуют эру святого духа. Но Данте идет дальше, не просто формируя группу лиц, но отыскивая логику разделения и соединения философских позиций.

Впрочем, можно подойти к его конструкции и по-другому: «венец Ариадны» объясняет, почему в Средние века не возникла история философии. Потребности в систематизации эмпирического многообразия не было, поскольку культурным процессам не придавалось самостоятельного значения. Вместо культурно-исторического развития философии Данте изображает логико-эстетическую композицию, в которой восполняются все изъяны и случайности исторической последовательности событий и психологических конфликтов. И все же надо признать, что сама попытка Данте осмыслить кипение умственных страстей своей эпохи, привести в теоретический порядок разноголосицу тенденций, в реальной жизни скорее ломающих традицию, чем дружно поющих, как в Дантовом хороводе, была смелым шагом к новому пониманию философии и культуры в целом. Данте первый (и, может быть, единственный) ощутил, что современный ему духовный мир есть нечто большее, чем идеи и течения, его составляющие. Он попытался вглядеться в лицо своего века, и это ему удалось. Данте увидел зрелое Средневековье как целое. Его эпоха богата гениями, но они были слишком заняты своими делами, чтобы посмотреть на современность с высоты теории. Даже Иоахим Флорский и его ученики были погружены в заботы святого духа, и дух культуры Средневековья не существовал для них как самостоятельная реальность.

Данте сознательно берется судить свое время и, что бы ни вдохновляло его – астрологические расчеты или политические предвидения, выводит колоссальную формулу века, создавая «Комедию». Особенно наглядна его интуиция в изображении групп политиков или философов: антиномии, полагает Данте, несовместимы только в суетной повседневности, но эпохе они-то в первую очередь и нужны, это ее строительный материал, на котором она проявляет свои синтетические силы, или, говоря языком Дантовой философии духа, любовь. Опыт такой философии проложил пути идеям Дж. Вико, историзму и культурологии XVIII–XIX вв.

Культурфилософские идеи XVIII в.

В XVIII в. в Европе активизируются процессы, которые привели к формированию науки о культуре. Нам важно понять, почему кристаллизация культурологии происходит именно в это время. К середине века очевиден кризис научной парадигмы Нового времени. Механика, математика и астрономия перестают поставлять универсальные формулы для описания природы. Обозначаются контуры новых наук: биология, химия, психология, языкознание, история, этнография, антропология, археология, политология – эти и другие научные направления изучают теперь то, что раньше считалось областью случайного или даже вовсе внеразумного. Тем самым оказывается возможным рациональное (по форме) знание о предметах, по крайней мере не вполне рациональных. Отсюда – потребность в рассмотрении того типа реальности, который не совпадает ни с природой, ни с субъективной разумной волей. С этим и связана рефлексия о «цивилизации» и «культуре» как ближайшем проявлении этой реальности, которую можно было бы назвать объективно-разумной, бессознательно-разумной или даже бессубъектно-разумной. Открытие «культуры» и расширение сферы рационального делают ненужной прежнюю унитарную модель разума, создающего свою иерархию, что позволяет в результате расположить разнородные ценности на одной плоскости. Появление – пусть в черновом виде – новых научных дисциплин позволило потеснить детерминизм и обострить внимание к бессознательно-целесообразным аспектам реальности. Жизнь – история – язык – искусство – «животный магнетизм» – «духовидение»… Все это требовало категории цели, но далеко не всегда нуждалось в рационально-целеполагающем субъекте, идеал которого выработал XVIII в. в противостоянии Ренессансу. Чувственно-аффективный субъект, вписанный в среду, лучше соответствовал новой картине целого. У науки в этот период ослабевает страсть к унификации мира как своего рода сверхавтомата, к описанию его на языке дедукции и сквозной причинности. Астрономия осваивает идею множественности миров, физика вспоминает античный атомизм. Появляется вкус к энциклопедической классификации и таксономии пестрых феноменов действительности: метод выведения законов несколько потеснен методом описания фактов; партикулярное и индивидуальное уже не так подавлены универсальным.

Синхронно появился неведомый ранее европейскому сознанию принцип историзма, и скоро будет сформулирована его предельная ценность – прогресс. Борьба в концепциях историков «случайности» и «провидения» как движущих сил истории показывает востребованность новой объяснительной модели развития цивилизации, в которой непрерывность развития заменит как эсхатологическую прерывность (модель, принятая Средневековьем), так и эстетическое безразличие ко времени (модель Античности). Рождение историзма во многом обессмыслило старый идеал природы. Процесс становления перестал быть несовершенным полуфабрикатом по отношению к вечному бытию. Природа сама становится частью универсума, в котором происходит историческое становление. Но самое главное – становление предполагает свою первичность по отношению к любому ставшему, и это открывает горизонты интуиции культуры. Ведь полиморфизм культуры в ее историческом измерении означает, что единичное и особенное явление самоценно в своей конкретности как символическое выражение абсолюта, что универсум плюралистичен, что каждый момент исторического неповторим и заслуживает памяти и запечатления.

XVIII веком был открыт естественный плюрализм культур: географическая экспансия Европы, колониализм, миссионерство, археологические раскопки – все это обнаружило не «варварские», как полагали ранее, но именно альтернативные культуры. В соединении с руссоистскими разочарованиями это приводит к отрицанию однонаправленного развития цивилизации. Возникает интерес к инокультурному: появляются «готические» и «восточные» мотивы в литературе и живописи; понемногу восстанавливается уважение к мифу. Не только экзотика, но и классика становится в очередной раз предметом рефлексии. Но теперь она уже несколько теряет свой статус абсолютной точки отсчета и само собой разумеющегося достояния Европы «по праву рождения»: после Винкельмана «благородная простота» Античности воспринимается как несколько дистанцированный в истории укор европейской «испорченности». Впрочем, синхронный расцвет этнографии и археологии, позволивший буквально увидеть исторический образ Античности благодаря раскопкам в Геркулануме и Помпеях, привносит и в античную тему момент экзотики.

Проявляется внимание к национальной самобытности, к фольклору. Пока это происходит в таких спокойных формах, как плодотворный интерес к «особенному», не растворившемуся во «всеобщем», что обогащает плюральное представление о культуре. Но Гёте уже видит в этой тенденции некую угрозу и развивает (в полемике со штюрмерством и ранним романтизмом) контрамотив: рассуждения о «мировой литературе» и «мировой культуре». Такая форма конфликта универсального и партикулярного только подчеркивает, что однородная десакрализованная среда культуры уже сформировалась как некая общая оболочка.

В XVIII в. появляется сентименталистско-демократический принцип равенства людей в их природе, прежде всего в чувственности, каковая порождает равнодостойные уважения переживания. Отсюда – стремление скорее понять «иного», чем оценить его с точки зрения готовой шкалы ценностей. Приоритет задачи понимания и эмпатического сопереживания перед репрессивной нормой (каковой, между прочим, является и художественный стиль) повышает интерес к индивидуальному, своеобычному и даже паранормальному.

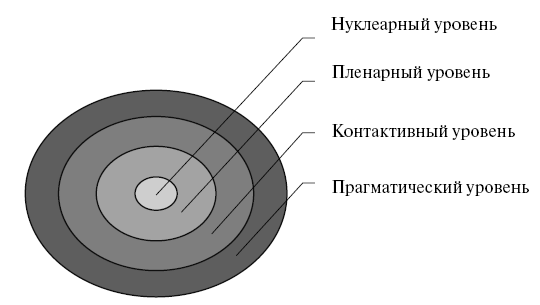

Меняется характер европейского гуманизма: индивидуалистический гуманизм XVIII в., идеалы гражданского общества, борьба за права личности, права «естества» требуют не универсальной нормы (защищенной авторитетом власти), но автономии лица с его «малым» культурным миром или автономии сравнительно небольшой группы со своими ценностями и основаниями для солидарности (нуклеарная семья, салон, клуб, кафе, кружок, масонская ложа). Просвещенческий педагогизм, в свою очередь, развивает этот мотив как требование бережного отношения к своеобразной личности воспитуемого.

Критикуется репрессивный характер традиционных моральных норм. Либертинаж борется с «противоестественностью» этики. Возникает стремление защитить права всего «ненормативного» на его долю в существовании. Штюрмерская литература понемногу поэтизирует насилие и темные аффекты. В свете этого понятен сдвиг умственного интереса эпохи от этики к эстетике с ее неповторимыми формообразованиями в качестве предмета понимания и сосредоточенные размышления над феноменом игры, в которой веку иногда видится тайна культуры.

Формируется интерес к бессознательному и стихийному. Обнаруживается, что эти феномены и процессы вполне могут иметь свою поддающуюся изучению форму. Месмеризм может лечить, поэзия может осваивать «сумеречные» состояния души, оккультизм – налаживать коммуникации с иными мирами… Такие полярные формы, как мятеж и традиция, могут равно опираться на воплощаемый ими «бессубъектный» смысл.