Книга: Волчья шкура

Волчья шкура

Предисловие

Общеизвестны слова западногерманского философа Теодора Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихи». То есть нельзя писать стихи, не учитывая, не принимая в расчет, не держа в уме Освенцим. Столь же крылатой стала формула Мартина Вальзера, сказавшего, что если современный писатель умалчивает о фашизме, то неизбежно складывается впечатление, что он не говорит о самом главном. Фашистская катастрофа в Германии явилась тяжелым «уроком немецкого» для всего мира, стала тем историческим опытом, который определил, в частности, направление мысли и художественных усилий целого поколения писателей. Не случайно антифашистский по своей идейной направленности, роман занял ведущее место в послевоенной литературе ФРГ. Г. Бёлль и Г. Грасс, З. Ленц и М. Вальзер, Г.-Э. Носсак и А. Андерш вновь и вновь возвращаются в своем творчестве к этой теме. Рядом с лучшими произведениями этих мастеров, в большинстве уже известными нашему читателю, утвердился и роман австрийца Ганса Леберта «Волчья шкура».

Ганс Леберт родился в 1919 году в Вене. Он вырос в буржуазной семье, разорившейся в результате распада Австро-Венгерской империи, так что рано проснувшийся в нем интерес к скрытым пружинам истории не был сугубо теоретическим интересом. Племянник известного композитора Альбана Берга, Леберт юношей был вхож в тогда модные, хотя и быстро линявшие литературно-художественные салоны Вены. Он рано начал писать стихи и драмы, подражая кумиру своего детства экспрессионисту Францу Верфелю, в особняке которого часто бывал с дядей. От печатания своих вещей юный Леберт, однако, уклонялся, несмотря на столь солидное покровительство. Его манил мир театра, он работал сначала декоратором, потом стал певцом, пел — с 1938 по 1950 год с перерывами — на многих сценах Австрии и Германии, главным образом в операх Вагнера.

В 1941 году, в пору насильственного «присоединения» Австрии к Германии, Леберт был арестован за неугодные режиму высказывания, и лишь психиатрическая лечебница спасла его от тюрьмы или концлагеря.

Профессиональным литератором Леберт стал в послевоенные годы. В 1946 году он впервые опубликовал несколько стихотворений в австрийском журнале «План». В начале 50-х годов вышел из печати его сборник стихов «Выезд», затем небольшая повесть «Корабль в горах» (1955), явившаяся пробным эскизом двух последующих романов, сохранивших ее сюжетное зерно: беженец возвращается после войны па родину, в Австрию, и ведет расследование совершенных там в годы «аншлюса» преступлений.

Над романом «Волчья шкура» Леберт работал десять лет — в полном уединении, изолированности от литературного цеха, не уступая, несмотря на стесненные материальные обстоятельства, нетерпеливым издателям. Одни наброски и варианты глав романа могли бы составить несколько пухлых томов. Настойчивый труд писателя увенчался успехом — вышедший в 1960 году в западногерманском издательстве «Клаассеп» роман был вскоре переиздан в ГДР, где получил хорошую прессу, переведен на другие языки, отмечен самой авторитетной в Австрии Государственной премией за литературу. И хотя второй роман Леберта, «Огненный круг», появился совсем недавно, первого успеха оказалось достаточно, чтобы обеспечить писателю прочную литературную репутацию. Маститый Хаймито фон Додерер признал в нем своего преемника. В 1968 году, к столетию со дня смерти Адальберта Штифтера, была выбита памятная медаль в честь австрийского классика. По единодушному решению жюри она была вручена Гансу Леберту как крупнейшему представителю критического реализма в современной австрийской литературе.

Действительно, в послевоенной Австрии не было второго такого антифашистского романа, в котором бы целый комплекс общественно-психологических проблем недавнего прошлого, не утративших своей злободневности и в настоящее время, был воплощен с такой же художественной глубиной и такой же критической беспощадностью. Обличительная сила этого романа, которая тем действеннее, чем менее декларативна, обеспечивает ему выдающееся место в современной австрийской литературе. При всей своей «криминальной» оснастке роман Леберта — не просто занимательная история о загадочных преступлениях в отдаленной альпийской деревушке, но гневное разоблачение преступности фашизма и попустительства фашизму, равнодушия к злу, мещанской политической близорукости и угодливости. Этот широко задуманный п крепко скроенный роман — о прошлой вине и теперешнем замалчивании вины, о том, что «непреодоленное прошлое», преодолев настоящее, может при благоприятных условиях завладеть и будущим.

Описанная Лебертом деревушка становится выразительной «моделью» распространения ядовитых нацистских бредней. Леберт видит питательную почву фашизма в тех довольно широких слоях обывателей, которым присущи неискоренимое приспособленчество к «силе» и личная безответственность за любые зигзаги истории. Своей ведущей идейной тенденцией роман «Волчья шкура» нацелен на взращенный этой средой миф о «великогерманском» или «почвенном» духе, легший в основу нацистской идеологии; общая антифашистская направленность романа выводит его за рамки узкоавстрийских проблем. Место действия вполне могло находиться северо-западнее описанного: в баварском лесу, например, или Люнебургской степи. Затаившиеся матерые преступники, бойко карабкающиеся по служебной лестнице в послевоенное время, их привычное перекладывание вины на «время», «обстоятельства», «приказ» и внутренняя готовность к реваншу; но уничтоженные до конца сорняки нацистской пропаганды; казенный патриотизм, насаждаемый в школах, — все это реалии в еще большей степени западногерманские, нежели австрийские. В то же время проблема «пособничества», молчаливого соучастия в фашистских преступлениях является, бесспорно, одной из главных общественных проблем и послевоенной Австрии.

Основной идейный лейтмотив романа намечен уже в эпиграфе. Вагнеровские строки: «Только волчью шкуру в чаще нашел… Отец мой вдруг исчез…» в емкой метафоро заключают основную мысль произведения: фашизм опасен, потому что у него природа оборотня, он способен затаиться и ждать своего часа. Нравственный долг современного писателя, полагает Леберт, в том, чтобы раскрывать суть подобных превращений, разоблачать фашизм во всех его проявлениях. И здесь у Леберта немало союзников. Вышеприведенные вагнеровские строки могли бы быть эпиграфом не только к его роману, но и ко многим другим антифашистским произведениям. Неустанный поиск истинных виновников фашистских злодеяний ведется, например, в романах Ленца, Вальзера, Грасса, Гейслера: конфликт времени, сосредоточенный и раскрытый в конфликте поколений, обрисован этими писателями с большой социальной п исторической конкретностью.

В чем же художественное своеобразие романа Леберта, какими средствами решает он общую для прогрессивных западных писателей задачу — воспрепятствовать возрождению фашизма?

Прежде всего бросается в глаза, что своей цели Леберт достигает резко сатирическими средствами. Словно с полотен Гойи перенесен в его роман этот невиданный паноптикум уродов, отталкивающих как телесно, так и духовно. Немытые рожи и непроветренные мозги, замусоренные улицы и прокопченные хибары, смрад, вонь, гниль, грязь, лицемерие, ханжество, скудоумие, скупость, скотство — так выглядит под его пером мир символически нареченной деревни (Schweigen — букв, «молчание», в переводе — «Тиши»). Особенно выпукло (это выпуклость кривого сатирического зеркала) изображается «аристократия» деревни — те самые «волки-оборотни», которые еще недавно бесчинствовали под штандартами Гитлера и которые теперь готовы взять «на пле-ечо!» по первой команде. Война видится им в ореоле все еще притягательной героики, контрастирующей с теперешней прозой их жизни; их грудь по-прежнему распирает истошное «Хайль!», которым они облегчают душу в хмельном порыве, чтобы, протрезвев, вернуться к монотонной будничной скуке. Выразительная, хлесткая карикатурность их портретов подкрепляется символикой имен — у всех персонажей романа «говорящие» фамилии: Айстрах, Пунц, Карамора и др.

Однако слова сатира, гротеск, карикатурность обозначают лишь самую общую тональность книги. Резко сатиричны и Грасс и Вальзер. Своеобразие романа Леберта, пожалуй, в том, что его стилистическую окраску невозможно определить однозначно: пристальная натуралистичность в изображении деталей деревенского быта сочетается с пространными лирическими пассажами, криминальная завязка перерастает в символическую притчу.

Автор исподволь и обстоятельно знакомит нас с жизнью глухой австрийской провинции, строя повествование как неторопливую сельскую хронику, ведущуюся в основном от лица обобщенного «мы», с которым часто сливается авторский голос.

Леберт искусно вводит читателя в мир своего романа, — поначалу напряжение нагнетается не столько событиями, сколько самой атмосферой: какой-то скрытый смысл угадывается за всеми этими случайными встречами, косыми взглядами, перебранками, недомолвками, молчанием, что-то тревожное, цепенящее, подспудногрозное чудится в безобидном с виду деревенском житье-бытье. Постепенно раскрываются люди — самодовольные, ограниченные, погруженные в мелкие нужды сегодняшнего дня: будущее их не волнует, прошлое, кажется, тоже. До тех пор, пока они уверены друг в друге, они держатся вместе, но видно: стоит зародиться подозрению — и заподозренному несдобровать.

И действительно — несколько монотонная мелодия повествования то и дело прерывается трагическим диссонансом: пять убийств происходит в деревне за четыре месяца. По мере развития сюжета все более и более выявляется притчеобразная структура романа, его символический план. С жестокостью хищного зверя травят «оборотни» тех из своей стаи, кто ослабел, стал сдавать — заговариваться, выбалтывать тайну. Но ведь именно так «устраняли» свидетелей или ненадежных пособников и нацисты. Особенно характерен здесь эпизод с «зеброй», беглым каторжником, которого «оборотням» выгодно выдать за убийцу. Свирепыми побоями и шантажом у него вырывают ложное признание, а затем убивают, пряча концы в воду, прекращая расследование преступления как якобы раскрытого. Но ведь именно так действовало нацистское «правосудие», явившее миру тысячи примеров наглого вероломства людей, облаченных в форму служителей справедливости.

Сама сюжетная ось романа, как видим, глубоко символична. Обобщенный смысл придан автором и всей системе образов «Волчьей шкуры». Все персонажи книги — характерные социальные типы. Таковы не только сами «оборотни», местные богатеи, завсегдатаи «Грозди», часто оказывающиеся на переднем плане изображения, но и те, кто составляет его фон. Вот, например, учительница фрейлейн Якоби, эта нестареющая валькирия нацизма, толкующая на уроках о «расе господ» и сводящая в могилу ученика Бахлера своей «оздоровительной» программой. Здесь под обстрел взята вся система нацистского воспитания, калечащая души молодого поколения.

Или деревенский жандарм Хабихт, человек, которому сама должность но позволяет поступать по совести. Вместо преступников он преследует их преследователей, он шантажирует невиновного — беглого «зебру», заставляя его взять на себя убийство, попустительствует расправе над ним и в конце концов получает от начальства поощрение за свою исправную службу. Это тоже система, в которой служители закона творят беззаконие, в которой карают за мелкие преступления и потворствуют крупным. Общественная система, при которой преступникам определенного ранга легко добиться преуспеяния — таков гротескный взлет Хабергейера, бывшего ортсгруппенлейтера, главного виновника совершенных в деревне преступлений, становящегося в финале романа депутатом ландтага.

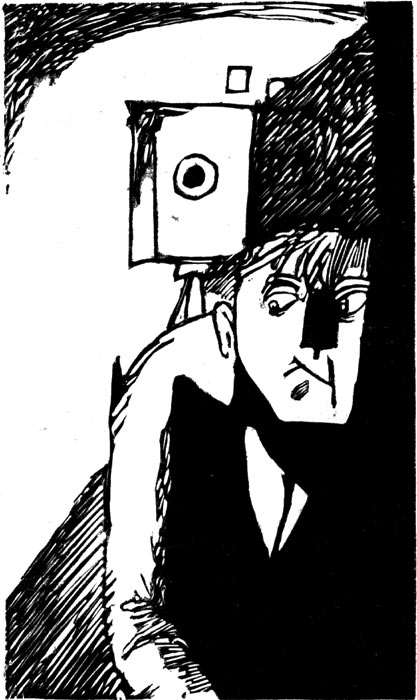

«Оборотням» противостоят в романе двое — фотограф Малетта и Иоган Недруг, «матрос», как, обозначая дистанцию, называют его в деревне. Фотограф и матрос — как бы расщепление одного и того же лица на разные маски, разные состояния, на дурное «я» и хорошее «я». Фотограф сам признается, что видит в матросе свою лучшую половину, что завидует ему, его жизненной силе. Убогий Малетта слишком слаб, чтобы противостоять миру и утвердить добрые порывы, ведомые его душе. Он жалко, безнадежно гибнет — осмеянный, оплеванный, буквально измаранный нечистотами, он становится жертвой не ему предназначавшейся пули. Пассивное неприятие — ненадежный союзник в борьбе с фашизмом. Не случайно Малетта — фотограф (ведь любая деталь в этом романе имеет, как мы помним, символическую нагрузку): бесстрастная фиксация, «фотография» зла не представляет для зла серьезной опасности.

Матрос тоже страдает от «диктатуры садовых гномов», символизирующих в романе косный, рутинный быт с его сонной одурью, темнотой, суеверием, страхами, с царящим в нем «собачьим триединством: глупостью, трусостью и бессовестностью». Но им движет решительное стремление к справедливости, истине. Недобрая обывательская молва взваливает на матроса всю ответственность за преступления, но он спокойно отводит клевету «гласа народа». Он одержим своей целью — раскрыть преступление, разгадать тайну. Тайна требует все новых жертв, набухает кровью и наконец лопается, как ни сопротивляются этому угрюмые обыватели. Тайное становится явным: незадолго до конца войны жители деревни расстреляли шестерых иностранных рабочих. Против своей ноли совиновным оказался и отец матроса, покончивший с собой после случившегося.

Раскрыв преступление, Недруг обрушивается с гневными обвинениями на односельчан, но его отчаянный крик — это глас вопиющего в пустыне. Ни жандармерия, ни административные инстанции не желают внять голосу справедливости. Разоблачение натыкается на круговую поруку. И матросу не остается ничего другого, как взять котомку и удалиться в горы, напевая Голубую песню, — подобно какому-нибудь романтическому герою, он презирает мораль недочеловеков, но бессилен ее исправить.

Погрязший в пороках мир кажется ему конюшней, которую невозможно вычистить. Старики заразят своим духом молодежь, та в свою очередь наплодит новых убийц — все вернется на круги своя…

Здесь бесспорная слабость матроса — слабость той позиции отвлеченного гуманизма, которую он занимает. Роман Леберта убедителен в разоблачениях фашизма, но ему явно недостает показа тех исторических сил, которые активно боролись с гитлеризмом. О героях Сопротивления говорится в романе сочувственно, но слишком глухо. При всех художественных достоинствах романа Леберта известная ограниченность идейной концепции «Волчьей шкуры» очевидна.

Поэтику Леберта, как она обозначилась в его первом романе, австрийская критика не раз ставила в связь с экспрессионизмом, и это отчасти справедливо. От этой литературной традиции унаследовал автор обращение к такой художественной конструкции, в которой выпукло обозначена нерасторжимость жизни и смерти, вечного и земного, в которой моральный мотив возмездия сливается с мифическим мотивом власти мертвых, в которой любая деталь но однозначна, а как бы источает дополнительный, намекающий смысл: лес, например, становится символом путаного пути человеческого, болото — символом зыбкости моральных устоев, обывательщины и т. д. Язык Леберта порывист, взбудоражен, в описаниях природы он обнаруживает вполне экспрессионистскую неистовость. Природа у Леберта также одушевленная стихия. Она то окутывает деревню гнетущей тишиной, обволакивает ее загадочно-тревожным молчанием, то обрушивает на нее ураган гнева. Природа сама карает одного из убийц — дождь «прыгает» на него из темноты.

Описания природы занимают много места в романе, порой ощущаешь даже некоторую их избыточность. Пейзажи удаются Леберту лучше, чем диалог, — он, пожалуй, один из искуснейших пейзажистов в современной немецкоязычной литературе. Ландшафты в «Волчьей шкуре» — не застывшие изящные гравюры, но полные буйных красок картины, воспроизводящие динамику органической жизни. Взгляд писателя прикован к грубой реальности, общую атмосферу романа не в последнюю очередь определяет «дух земли», душный запах плоти, гниения, тления — всего этого так много в романе не только потому, что такова, в конце концов, кондовая деревенская основа, но и — вспомним о символическом плане романа — потому, что тут речь идет о фигуральном навозе «почвенничества», дающего питательные соки фашизму.

На ландшафтах Леберта, кроме того, отблеск демонических сил, ставших еще в первой половине XX века характерной чертой при описании альпийских пейзажей в австрийской литературе нашего века. Многие австрийские писатели, словно помня, что и Гитлер был выходцем из одной такой альпийской деревушки, придают в своих произведениях старым альпийским поверьям о злых духах подчеркнуто антифашистскую трактовку. Особенно показателен в этом смысле «горный» роман Германа Броха «Искуситель», с которым довольно часто сравнивали «Волчью шкуру». Оба романа действительно обнаруживают немало схожих идейных и стилистических черт. Однако в отличие от Броха Леберт не сводит историю к отражению борьбы древних инстинктов, фашизм для него не просто взрыв первобытных демонических сил, но исторически обусловленная реальность — реальность, конечно, безумная, но пасовать перед ее непостижимостью было бы еще большим безумием: ее можно и должно избежать в будущем.

Об исторической необходимости извлечь урок из минувшего Леберт говорил в своей «Речи о свободе», с которой выступил в 1964 году в ряде высших учебных заведений Австрии. Свою речь Леберт начал с рассказа о том, как ему довелось побывать в отдаленных альпийских деревеньках как раз в ту пору, когда весь мир обсуждал дело Эйхмана в связи с его процессом. Большинство посетителей местных харчевен считало, что участники Сопротивления и есть главные военные преступники, потому что они воевали против «своих», против «своей страны». Подобный уровень политического мышления широких слоев обывателей не может не вызывать самой серьезной озабоченности, считает Леберт. В речи он не раз возвращался к исходной метафоре своего романа, говоря о волках-оборотнях, о замаскировавшихся сегодня фашистских элементах. Любая успокоенность в таких условиях была бы залогом неминуемых катастроф.

Пафосом обличения нацизма проникнут и второй роман Леберта — «Огненный круг» (1971), в котором воспроизведены и развиты отдельные мотивы его первой книги. Диапазон изображения здесь несколько суживается: из обширной галереи лиц, воссозданных на страницах «Волчьей шкуры», Леберт оставляет два типа, соответствующих фрейлейн Якоби и матросу.

Некто Готфрид Ершек, ставший в эмиграции капитаном английской армии, возвращается в 1947 году на родину, в Австрию, и поселяется у своей сводной сестры, одиноко живущей в наследственном доме в приальпийском лесу. Постепенно капитан убеждается, что его сестра Хильда Бруннер не просто начинена лозунгами фашистской пропаганды, но рьяно следует им в своей жизни, что на совести у нее тяжкие преступления. Ее облик — словно плакатное воплощение основных фашистских «добродетелей»: нерассуждающей силы, напора, жестокости.

И Ершек сам карает ее — расстреливает из парабеллума в комнате, а дом, символически тронутый гнилью, сжигает, облив бензином: только так следует производить окончательный «расчет с прошлым». Идейный замысел этой притчи подчеркнуто откровенен.

Написанный в той же идейно-стилистической плоскости, роман «Огненный круг» все-таки не достигает художественной силы «Волчьей шкуры». Образы романа местами чересчур плакатны, им не хватает жизненной достоверности.

Лучшим достижением Леберта остается без сомнения роман «Волчья шкура». В австрийской литературе нет пока другой книги, в которой с такой же силой говорилось бы о непреодоленном прошлом, о готовности иных социальных групп и теперь следовать за «сильной» личностью по пути преступлений. По прошествии двенадцати лет со дня выхода в свет роман «Волчья шкура» еще не стал памятником словесности, потому что не отошли в прошлое проблемы, нашедшие на его страницах живой, выразительный отклик.

Ю. Архипов

Но бой разлучил нас с отцом;

он пропал из виду,

напрасно искал я, —

только волчью шкуру в чаще

нашел, — след, брошенный им.

Отец мой вдруг исчез…

Таинственные события, взволновавшие нас прошлой зимой, начались, если толком разобраться, не девятого, как обычно утверждают, а, скорей всего, еще восьмого ноября, с того самого странного шороха, каковой будто бы услышал матрос.

Да. Но сперва бросим взгляд на карту.

Вот это — Тиши, а тут, чуть южнее, — Плеши. Там — железнодорожная станция Плеши — Тиши и узкоколейка, которая кончается тремя станциями дальше. На западе к Тиши подступает гряда холмов — Кабаньи горы; их огибает дорога из Плеши в Тиши. На этом-то изгибе, южнее Тиши, и находится подозрительная печь для обжига кирпича. А что еще?.. Вот тут поля, там лес, эти точки обозначают хутора, а линии — дороги, теряющиеся в лесу.

Это богом забытый край, край, с которого нечего взять и потому почти неизвестный. В стороне от больших магистралей живет он своей непроглядной жизнью, и тот, кто думает, что хорошо знает эти места, как я, например, в конце концов знает только, что этот край существует и что находится он у черта на куличках. По утрам лисы, которых там тьма-тьмущая, продираются сквозь чащобу поближе к хуторам и принюхиваются к дыму из труб, пахнущему палеными перьями. Потом навострив уши озираются: пустота, вершины деревьев тонут в облаках, дождь тихонько барабанит по жнивью.

Но вернемся к делу.

Восьмого ноября, около трех часов утра, матрос проснулся от какого-то неприятного чувства — леденящего, омерзительного ощущения, что дверь стоит открытой. Он вскочил и убедился, что она закрыта. Тогда он снова улегся, но заснуть уже не мог. Раздосадованный, он вскоре опять встал, закурил трубку и посмотрел в окно. Улицу заливал молочный сумрак. На востоке луна за облаками высвечивала на туманной пелене расплывчатое пятно, чахоточно-бледную лужицу, из которой как. призраки поднимались голые сучья фруктовых деревьев.

В общем-то, все выглядело как обычно, все шло своим чередом. Тем не менее матросу вдруг почудилось, что его ждет какое-то приключение. Покуда он стоял и раздумывал, что же такое может случиться, до него вдруг донесся тот странный шорох, который и до сих пор не находит себе объяснения. По словам матроса, шорох исходил от печи для обжига кирпича и постепенно заполнял собою все до самого небосвода. Это звучало как звон в ушах или как Эолова арфа — словно в воздухе дрожала туго натянутая струна.

Звук этот вдруг замер, как бы иссяк в ночной дали, заблудился в лесу, опустился в заболоченную долину, где под утро сгущается туман и иней сверкает на травах. Наконец он подключился к тихому звону телефонных проводов (с которым имел известное сходство) и в дальнейшем ничем от него не отличался.

А мы в это утро уже опять крепко спали. Да и не было у пас причин плохо спать. Мы полагали, что война со всеми ее последствиями для нас миновала; жизнь по всей стране налаживалась, даже намечалась какая-то конъюнктура; и если нас что и мучило, то разве только скука, которая в мирное время чувствует себя в этих местах как дома и серым неуловимым призраком бродит среди домов и заборов из колючей проволоки.

С нее (со скуки) и начался день, похожий на все другие дни этого месяца. Вперед себя он выслал заплаканную красноту (красноту воспаленной конъюнктивы, впрочем через несколько минут побледневшую) и, тусклый, серый, нехотя пополз по гребням холмов. Правда, была суббота, и в «Виноградной грозди» ожидался танцевальный вечер, но вряд ли он мог чем-то непривычным разорвать тягостное кольцо однообразия, кольцо, состоящее из земледелия и скотоводства, голых лесов и бурых земляных валов, что к концу года всего теснее сжимается вокруг нашей местности.

Все было как всегда. Взревели грузовики и мотоциклы. Паровая машина лесопильни начала пыхтеть, как больной в жару, а кругом, в лесах, уже обреченных на вырубку, проснулись и залаяли топоры лесорубов. Как каждое утро, в Тиши открылись ставни: в булочной, в мелочной лавке и в мясной (принадлежавшей хозяину «Виноградной грозди»). Как каждое утро, дети побежали в школу, и серебристые облачка дыхания клубились впереди них.

И все-таки! Что-то было иначе (уже должно было быть иначе) в тот сонный субботний день, который лишь месяц спустя показался нам подозрительным. Но это, странное дело, ощутил только матрос, хотя тоже совсем безотчетно, разве лишь потому, как напряглись в нем тончайшие нервные волокна. При всем желании он не мог бы объяснить, что же это было и было ли что-нибудь вообще.

Матрос вышел из своего дома (из «хижины гончара», притулившейся на опушке леса высоко над деревней), взглянул на облака, и лицо его исказилось гримасой. Не в воздухе было тут дело и не в освещении. Так в чем же, спрашивается? Ни в чем. Он напряг слух, но услышал лишь, как шелестят травы, как сухо потрескивает хворост в лесу, а из долины раздается пыхтение лесопилки. У колодца матрос наполнил водою кувшин и вернулся в дом, чтобы сварить кофе.

Давайте же откопаем мертвеца! Не из тех безымянных, которых пытался откапывать матрос, а хорошо всем нам знакомого (он тогда еще принарядился ради воскресенья, которое ему не суждено было пережить) мертвеца по имени Ганс Хеллер, сына крестьянина-богатея (заправилы крестьянской общины, владельца хутора, что по дороге в Плеши).

Около десяти утра он на своем мотоцикле прикатил в Тиши, вошел в парикмахерскую Фердинанда Циттера и тяжело плюхнулся в одно из кресел. Ганс Хеллер был красивый, ладный парень, с головы до ног одетый в блестящую кожу. Он отлично монтировался со своей машиной и тоже казался свежеотлакированным: все на нем было с иголочки, и когда он самодовольно развалился в кресле и вытянул ноги, обутые в канадские сапоги, всем (я имею в виду тех, кто видел его тогда) казалось, что и в нем работает сильный мотор, иными словами, не приходилось сомневаться, что сердце у него здоровое.

— Побрить! — рявкнул он.

Фердинанд Циттер (хилый старикашка с белыми кудрями и в роговых очках, сидевших у него на носу так низко, что казалось, они вот-вот свалятся) поклонился и потер руки.

— Сию минуту! — сказал он. — Ирма сейчас придет. Не угодно ли пока посмотреть газету?

— Сегодняшнюю?

— Нет, вчерашнюю.

— Уже читал, — буркнул парень. Он разглядывал себя в зеркале, насвистывая модную песенку.

Позднее, когда несчастье уже случилось, Фердинанд Циттер рассказывал:

— Ирма, как всегда, заставила себя ждать. Наверно, она в это время ела свой второй завтрак и руки у нее были вымазаны сыром или повидлом. Тогда я решил по крайней мере намылить господина Хеллера, хотя знал, что это не доставит ему большого удовольствия. Ведь он, собственно, только ради Ирмы сюда и пришел. Итак, я взял чистое полотенце и заткнул ему за воротник. При этом я пощупал его щеку — проверить, жесткая ли щетина. И вдруг испугался. Да. Именно испугался. Лицо у него было какое-то омертвелое, холодное и дряблое — ни дать ни взять покойник. Тут появилась Ирма и меня сменила. Слава богу! У меня руки дрожали, да и вообще пропала всякая охота работать.

Ганс Хеллер пригласил парикмахершу на танцы в «Гроздь».

Она согласилась, изрядно поломавшись (хотя все равно собиралась туда идти); он-де должен дать ей слово, что заедет за нею, она не намерена в нарядных туфлях шлепать впотьмах по грязи и явиться на танцы свинья свиньей.

Он кивнул и сказал, что это его вполне устраивает: они успеют еще немного покататься и она получше познакомится с его новой машиной. Покуда Ирма брила его, мягко и ласково над ним склонившись, он, боясь, как бы она его не порезала, низким голосом, почти не открывая рта, как говорят чревовещатели, рассказывал о неисчерпаемых радостях, которые дарит мотоцикл. Она слушала его доверчиво и немного сонно, полузакрыв глаза и время от времени подавляя зевоту. Иногда она улыбалась, показывая свои зубки, и говорила (это звучало как стрекот сверчка):

— Да? Правда? Вот здорово!

Потом, смыв с лица Хеллера остатки пены, она бережно его обтерла, опрыскала одеколоном и, орудуя расческой и щеткой, аккуратно причесала его соломенного цвета кудри. День озарил матовое оконное стекло серым, неаппетитным светом. Фердинанд Циттер смотрел на них, сидя возле почки, которая потрескивала и тихонько гудела.

— При этом у меня было такое чувство, — рассказывал он впоследствии, — будто, кроме нас троих, в комнате был еще четвертый, невидимый, и этот четвертый указывал на Ганса Хеллера.

— Как почему? — спрашивали мы. — И что же это было за чувство?

— Трудно описать такое. Это было как сильный мороз. Мне казалось, что я замерзаю, хотя я сидел у печки. (Печь непрерывного горения, распространявшая сильный жар!)

Наискосок от парикмахерской, на противоположной стороне улицы, стоит дом Зуппанов. Старое, нескладное здание, по всей вероятности, семнадцатого столетия, фронтон его с единственным окошком мансарды, точно человеческое лицо, глядит на улицу. Когда Ганс Хеллер вышел из парикмахерской, вскочил на мотоцикл и заставил мотор взреветь так оглушительно, что все стекла кругом задребезжали, в доме происходило следующее: занавеска, закрывавшая окно (белая с кружевной оторочкой), немного раздвинулась, отчего образовалась темная щель, впрочем достаточно широкая, чтобы взглянуть в нее одним глазом, и этот глаз, хотя и не заметный с улицы, но, несомненно, притаившийся за занавеской, таращился на «окаянного парня», покуда тот не исчез за поворотом на своем чертовски трескучем мотоцикле.

Допустим, здесь нет ничего особенного. Если в Тиши кто-то идет по улице, он во всех окнах может заметить глаза, которые более или менее подозрительно следят за ним. Но об этом случае в виде исключения стоит упомянуть, поскольку за вышеуказанным окном мансарды обитал, как всем нам известно, Карл Малетта с нашими фотографиями.

Вспомним, что было дальше.

Спустя полчаса (должно быть, около половины одиннадцатого) нас, как обычно, удостоил визитом Константин Укрутник. Укрутник — скототорговец, двадцати восьми лет, рост метр девяносто, великолепный образец мужчины. Вылитый боксер! Грудная клетка его напоминает литавру, по ней так и хочется стукнуть — не загремит ли (как пустота, как пустая бочка). Однако кто из нас, деревенских жителей, отважился бы стукнуть в грудь верзилу-скототорговца? Он утверждает, что сила у него колоссальная, и (а это куда опаснее) корчит из себя важного господина, потому что денег у него куры не клюют и девушек — хоть пруд пруди.

В то время он приезжал почти каждую субботу и оставался (никто толком не знал зачем) на воскресенье. Он жил в «Грозди», где за ним неизменно сохраняли номер, и обсуждал с Францем Биндером, хозяином гостиницы, фермером и мясником, разные, частенько темные, махинации, которыми они занимались сообща. Он был явно неравнодушен к Герте Биндер, хозяйской дочке. Подносил ей небольшие подарки, чаще всего нейлоновые чулки, что она особенно ценила, хотя на нежной паутинке — обычно с первого же раза вследствие чрезмерного натяжения (фрейлейн Биндер гимнастка, и у нее необычайно развиты икры) — петли спускались буквально наперегонки.

Она и на этот раз получила от него подарок, но не чулки, а духи, словно он угадал ее тайное желание, ибо такое тело, н-да, словом… понятно. Излучая радость (ведь так, кажется, говорят), излучая радость, она стояла в подворотне между гостиницей и мясной лавкой. Ее короткие толстые пальцы, жирные от свиного сала, нежно сжимали флакон, который даже в обертке распространял вокруг себя изысканный запах. Укрутник тем временем отогнал свою машину (в прошлом собственность вермахта) за дом, в так называемый гараж.

Там, в этом сарае без окон, который, как слепец, присел возле навозной кучи, в невообразимом беспорядке валялся разный хлам, обломки старой крестьянской телеги и сельскохозяйственных орудий, покрытые пылью и затянутые серой паутиной. В углу притаилась кошка. Она злобно смотрела на рослого скототорговца. Осеннежелтыми глазами следила за каждым его движением, казалось, накапливая тайные силы ненависти. Он поставил машину и хотел уже выйти из сарая, но, заметив ее, остановился. Кошка была черная.

Теперь Укрутник и кошка не сводили глаз друг с друга и оба, казалось, готовились к прыжку. Осенне-желтые кошачьи глаза освещали сарай, как луна, повторенная маревом, золотит сумрак ночи. Глаза человека тоже светились, но совсем иначе, чем глаза зверька. Темные и томные, цвета подгнивших оливок, они блестели, как зеленоватое смазочное масло. Он прищурился (глаза — две узкие щелки), сжал зубы, энергично выставил вперед подбородок, мускулы его лица напряглись. Немного наклонясь, он стоял возле ворот, через которые падал дневной свет, а кошка, комочек мрака, притаилась в глубине сарая и замерла. Не дыша, они подстерегали друг друга, и между ними в воздухе, казалось тоже кого-то подстерегавшем, сверкнуло нечто похожее на электрический разряд.

Но скототорговец об этом не подозревал (подозрения обошли его стороной). Он только ощутил удар в спину, удар невидимого кулака, пошатнулся и, не разгибаясь, все еще как бы готовый к прыжку, неслышными, скользящими шагами хищного зверя приблизился к кошке. И вдруг сделал резкое движение, словно хотел схватить ее за хвост; в ту же секунду кошка вскочила и черным вихрем пронеслась мимо него.

Он успел только заметить, как она со вздыбленной шерстью и комично прижатыми ушами выскочила из темноты на серую светлость, бросилась к дому и исчезла в подвальном окне.

(Происходило все это около одиннадцати, и дым из труб уже пах едой, но не поднимался к небу, а, как наземный туман, удушливо стелился понизу.)

Но поговорим о Карле Малетте!

На третий год после поражения (или освобождения), майским утром, холодным и влажным, как собачий нос, он явился к Зуппанам. Обоим старикам, до сих пор и не подозревавшим о его существовании, он представился, во-первых, как родственник, а во-вторых, как жертва войны. «Какой такой родственник?» — спросили они. Точнее он ничего не сумел объяснить. «И в каком смысле жертва?» — допытывались старики. Он и этот вопрос как-то обошел. Малетта снял у них одну из двух комнат в мансарде (другая была уже сдана фрейлейн Якоби, новой учительнице). На запряженной волами телеге со станции привезли его чемоданы, он распаковал их, установил аппарат и укрепил на заборе вывеску, видимо им самим намалеванную: «Фотография Малетта, второй этаж налево».

Поскольку мы считаем себя красивыми и к тому же в нас говорило любопытство, то мы почти все ходили к нему фотографироваться. Вскоре он уже мог оклеить нашими портретами стены своей комнаты. Наверно, это выглядело отвратительно, ибо всякая массовость отвратительна.

Давайте теперь послушаем беспристрастного свидетеля, приезжего владельца извозного заведения, который тоже сфотографировался у Малетты, но к делу никакого отношения не имеет.

Он рассказывает:

— Почитай, двенадцать было, когда я зашел к нему, смотрю, он еще в постели валяется, лентяй несчастный. Ну, я, конечно, живо его на ноги поднял. Об чем это вы задумались? — спрашиваю. Он отвечает: «Мне много чего обдумать надо, а в постели лучше думается». Потом встает, натягивает штаны, которые висели на стуле, и старается в них рубашку заправить. Покуда он со своей аппаратурой возился, я его комнату оглядел. Вот это да! Жуткое дело! Стены сплошь в фотографиях. Все важные персоны из Тиши и Плеши рядышком, друг подле дружки, и все, можно сказать, на одно лицо.

— Честь имею! — говорю я. — У вас тут целый ферейн! А вы часом не заболеете, на них глядючи?

— Дело привычки, — говорит он и улыбается (лицо у него похоже на плавленый сыр). — Все дело привычки. Теперь прошу вас. — Я уселся на табуретку, она уже наготове стояла, а он за аппарат зашел.

— От этих портретов, — говорю я, — страх берет. Лупятся тебе прямо в лицо, как будто загипнотизировать хотят.

Он смеется, а сам голову упрятал под черный платок.

— Это потому, что люди прямо в объектив таращатся, — говорит он, — наверно, чтобы их сущность лучше проявилась на фотографии, — говорит. — Прошу, смотрите на мой палец! — А палец-то смахивает на сырного червя. Он высоко его поднял, словно хотел что-то объяснить.

— Внимание! Благодарю вас, — говорит он. А когда я с ним расплатился, добавил: — Мне здесь порой невмоготу становится, иной раз сам себе кажешься фиалкой, которую засушили в альбоме с фотографиями преступников.

В ту роковую субботу, вскоре после полудня, Малетта отправился (как всегда) закусить в «Гроздь». Мы видели, как он в шляпе и непромокаемом пальто, похожем на маскировочный халат, шел вниз по улице. Мы уже успели привыкнуть к нему и не очень-то обращали на пего внимание — мы хоть и жили в захолустье, где все следят друг за другом, но уж не в таком, чтобы не привыкнуть к виду Малетты.

В подворотне (над ней висела шикарная вывеска «Мясная торговля и гостиница «Виноградная гроздь» Франца Биндера») Малетта на секунду остановился, как бы помедлил перед невидимой границей, а может, ему просто стало нехорошо от запахов, доносившихся справа — из кухни, и слева — из мясной лавки. Он снял шляпу, пригладил волосы, одернул галстук… Наконец собрался с духом и вошел в заведение.

Франц Биндер, восседающий за стойкой — ни дать ни взять пивной бог, — приветствовал его по обыкновению несколько свысока. И тут Малетта сделал то, чего еще никогда не делал. Он пропустил приветствие мимо ушей и, ни слова не сказав, проследовал мимо стойки и мимо хозяйского брюха. Сняв пальто, он сел за столик (возле дверей в кухню и в туалеты), за которым обычно обедал учитель. Этот последний уже сидел на своем месте и чинно хлебал суп (тепловатую желтую водичку, в которой плавали редкие вермишелины). Он-то и дал нам позднее точный отчет о том, что произошло в дальнейшем, но мы, стремясь приблизиться к истине, вынуждены этот отчет несколько видоизменить.

Итак, Малетта уселся, взял со стола картонную подставку под пивную кружку и с наслаждением принялся рвать ее на куски. Его обычно беспокойно блуждающие глаза сегодня уставились в одну точку на стенной обшивке — хотя смотреть там, по правде говоря, было не на что, — и в этих глазах вдруг вспыхнул огонек, словно чуть всколыхнулась водная гладь. (К примеру: на столе стоит стакан с водою; в окно светит осеннее солнце; по улице с грохотом проезжает грузовик; вода в стакане начинает дрожать, и отраженное в ней солнце мерцающими бликами пляшет на потолке.)

— Как жизнь? — спросил учитель.

— Спасибо, хорошо, — ответил Малетта.

— А как дела в фотографии?

— Спасибо, тоже неплохо. — Он говорил кратко и отрывисто.

Кельнерша, средних лет ведьма, тощая и омерзительно косоглазая, проходя мимо, швырнула ему меню.

— Спасибо, — сказал Малетта, но не притронулся к засаленному листку, который упал на стол неисписанной стороной вверх.

— У них сегодня свинина, — сказал учитель.

— Так, — сказал Малетта.

— И телячье жаркое, — сказал учитель.

— Ага, — сказал Малетта.

Мимо прошмыгнула кельнерша.

— Суп будете есть? — крикнула она на ходу.

Малетта продолжал горящими глазами смотреть в ту же точку на стенной обшивке.

— Да, пожалуйста, — ответил он, глядя прямо перед собой, словно кельнерша была нарисована на стене.

В развевающемся платье из пестрой шерстяной материи, она выбежала вон и, вернувшись через несколько минут, наотмашь (чтобы показать, как лихо она справляется со своими обязанностями) брякнула на стол тарелку, так что суп расплескался.

Малетта оторвал взгляд от стены, и глазам его представилась малоаппетитная картина. Тарелка стояла чуть ли не посреди стола, возле нее растеклась лужа, ложки не было.

— Эй, фрейлейн! — позвал он.

С чего бы это? Он же знал здешние нравы, да и обходились с ним так уже не впервые. Посетитель, которому не подали ложку, обычно просто встает и сам берет ее. Подобная система обслуживания вошла здесь в обычай с военного времени. Тогда ее опробовали и, поскольку она выдержала испытание, приняли. Тот, кому она не по душе, может обедать в другом месте. По в Тиши имеется только одно это заведение. Что же касается лужи возле тарелки, то это уж, ей-богу, не велика беда (для хозяина). Такие случаи предусмотрены: на скатерти постелен лист оберточной бумаги.

Однако Малетта вдруг не захотел с этим считаться.

— Фрейлейн, — крикнул он, — во-первых, вы мне не дали ложку, а во-вторых, пролили суп!

Кельнерша не слышала или не пожелала слышать; и вообще она уже занялась другими посетителями (возчиками, уплетающими копченое мясо, и рабочими с лесопилки, которые пропивали свой недельный заработок). Малетта сидел, положив руки на колени, и дожидался, а суп тем временем остывал.

— Вы лучше сами возьмите ложку, — сказал учитель.

— И не подумаю, — ответил Малетта.

— Почему? Я тоже сам принес ложку.

В его голосе вдруг зазвучали назидательные нотки.

Малетта удивленно на него взглянул. Свет его глаз пробежал по лицу соседа. Тот ответил ему взглядом, подобающим учителю народной школы, — несколько удивленным, несколько предостерегающим и достаточно снисходительным… Двое мужчин, не по своей воле сошедшихся за худшим столиком в заведении Франца Биндера — другие, более приятные столики тот держал для местных и почетных посетителей, — двое мужчин глядели друг на друга: один силился сохранить учительскую позу, другой, медленно опуская веки, старался затенить, скрыть свой взгляд, и все же им не удавалось утаить уже, вероятно, давнюю безграничную антипатию. Она, как сигнал тревоги, вспыхнула в глазах обоих.

— Я принесу вам ложку, — сказал учитель. Он сделал вид, что хочет встать, даже оторвал зад от стула.

— Сию же минуту сядьте! — прошипел Малетта. — Или вы вздумали меня воспитывать?

Учитель сел.

— В чем дело? — спросил он. — Вы так раздражены. — Затем поднял руку, как школьник в классе, и дружелюбным тоном позвал: — Алло, фрейлейн Розль! Господин Малетта просит ложку.

И тут произошло то, что в тот день заставило Малетту немедленно покинуть «Гроздь».

Кельнерша подошла. Конечно же, подошла. Но она принесла не ложку, а грязную посуду (с обглоданными костями и тому подобным), собранную с других столов, а так как хозяин тут же крикнул ей, что вино налито, пусть забирает его, то она поставила посуду на стол — по ее мнению наиболее удобный: он ведь стоял у двери в кухню, — то есть прямо под нос фотографу. Малетта немедленно поднялся.

— Ну, с меня хватит, — воскликнул он, а то, что он при этом был абсолютно спокоен, как раз и произвело весьма неприятное впечатление.

Надев пальто, он остановился у стойки и спросил Франца Биндера, что стоит суп, растекшийся по столу, кстати, есть его все равно было невозможно.

— Полторы марки, — ответил тот.

Малетта отдал деньги и вышел из зала.

Что мне еще сказать вам! В прихожей он услышал приближающиеся шаги и остановился как вкопанный. Он узнал их. То были шаги Герты Биндер, быстрые, твердые, уверенные. Они приближались из темноты, в которой тонул дневной свет, проникающий с улицы в подворотню. В углах и закоулках, на лестницах и в переходах старого здания эти шаги пробуждали эхо, глухой отзвук их, казалось, шел из подземелья, из преисподней. Он еще мог бы убежать, в несколько прыжков выбраться на волю. По нет, он стоял как пригвожденный — между внутренними помещениями дома и улицей, — ждал ту, что приближалась, ибо звук ее шагов действовал на него одуряюще.

Попробуем войти в положение фотографа. Он ничего не ел, он был голоден, он отказался от обеда. В животе у него была только проглоченная досада, а ею сыт не будешь. Но когда он захотел выйти, чтобы вдали от нас эту досаду переварить — между ресторацией и мясной лавкой, между кислым запахом пива и тяжелым запахом свиных и говяжьих туш, — раздались шаги, которыми утверждала себя жизнь, жизнь, оставлявшая его голодным, жизнь, насмешливо и грубо прошедшая мимо него. Приближалась дочь мясника, готовая, судя по ее шагам, растоптать его.

— Никогда не дадут спокойно поесть, — накинулась она на него. — Вы же знаете, что сейчас закрыто!

Малетта растерялся. В глазах его вспыхнул огонь, который (как утверждает Герта Биндер) мог бы спалить весь дом.

— Не понимаю, чего вы от меня хотите, — пролепетал он.

— Ничего я от вас не хочу.

— И я ничего от вас не хочу.

— Но вы же звонили!

— Звонил? Я? Ничего подобного.

Тут надо кое-что объяснить: возле двери в мясную лавку имеется звонок. Убедившись, что дверь заперта, покупатель звонит (если у него хватает мужества) и таким образом вызывает из лавки хозяина. Вполне возможно, что недавно кто-нибудь и позвонил (нетерпеливая покупательница или озорной мальчишка). По так как у дверей стоял Малетта, на которого Герта уже успела накинуться, то она, чтобы не извиняться, а, напротив, сорвать свою злость, продолжала обходиться с ним как со злодеем.

— Я вас впущу, но в виде исключения! Только в виде исключения! — сказала она наконец и с этими словами отперла дверь.

— Но я и не думал звонить! — оправдывался Малетта.

— Ладно, я ведь все равно уже пришла. Так что же вам нужно?

Она открыла дверь и вошла в гулкое помещение. Ее ягодицы вихляли под юбкой, а ляжки ходуном ходили под подолом. Малетта шел за нею как зачарованный.

«Ничего я от вас не хочу, подонки!» — эти слова, как видно, давно вертелись у него на языке. Сейчас ему оставалось только произнести их и героически удалиться, потому что двести граммов колбасы для собаки он мог с таким же успехом купить в другом месте. Но нет, в результате колдовства (иного объяснения не придумаешь), завороженный шагами Герты, завороженный ее ягодицами, завороженный всеми этими телесными соблазнами и еще тем, что эта девица равно отталкивала и привлекала его, завороженный противоречиями собственных чувств, странной смесыо вожделения и брезгливости, которая причиняла ему сладкую боль, он потащился за нею к прилавку, за которым исчезли ее бедра.

— Так что же вам свесить? — проворчала она.

— Двести граммов брауншвейгской, — сказал Малетта.

Она принесла колбасу, швырнула ее на доску и принялась резать. Толстые ее пальцы проворно двигались. Нож (огромный нож мясника) с пугающей быстротой мелькал у самых ее ногтей с остатками кроваво-красного лака. Позади нее на белой кафельной стене была подвешена половина свиной туши, бесстыдно выставлявшая напоказ свои внутренности, как бы говоря: пожалуйста, смотрите — это все. Но Малетта ничего не замечал. С жадной ненавистью, с ненавидящей жадностью смотрел он на толстые пальцы мясниковой дочери, словно ожидая, что они вот-вот закогтят что-то неподобающее.

И вдруг ему бросилось в глаза: колбаса-то в пятнах, в пятнах, серых, как день, что сонно заглядывает в окно.

Л может, лак на ногтях Герты вызвал этот обман зрения? Или голод? Фрейлейн Биндер клянется, что колбаса свежая, а Малетта просто ищет, к чему бы придраться. Она положила нарезанную колбасу на весы и добавила еще два кружочка. В этот момент Малетта дрожащим от возбуждения голосом проговорил:

— Колбасу я не возьму. Она в пятнах.

— В пятнах? Где?

— Вот здесь! И везде!

— Это от перца.

— Вранье!

Он взял ломтик колбасы и понюхал.

— Воняет, — объявил он. — Воняет, как грязная тряпка! Может, вы в состоянии это терпеть, а я нет.

Ну, тут уж Герту прорвало. И как же она его поносила! Ее ругань гулко отдавалась в полупустом помещении.

— Надо же такое вообразить, — орала она. Или он думает, что она станет навязывать ему испорченный товар? Не хочет — не надо. Может покупать себе жратву где-нибудь в другом месте. Вообще, пусть проваливает туда, откуда пришел! (Малетта открыл было рот, но ему не удалось даже слова вымолвить, Герта честила его без передышки.) Колбасу она завернула в газету.

К сожалению, сказала Герта, колбаса уже нарезана, обратно принять ее она не может.

Что ж, он достал кошелек и заплатил (видно, не только пролитый суп, но и тухлая брауншвейгская колбаса имели свою цену). Его лицо стало серым, как цемент, серее, чем пятна на колбасе, серее, чем ноябрьский день за окном, а руки так тряслись, что мелочь со звоном покатилась по полу.

Он подобрал монеты, бросил их на прилавок и пошел к выходу.

— А колбаса! — крикнула Герта. — Мне-то она на кой?

Он схватил сверток и сунул его в карман.

— Для собаки сойдет, — буркнул Малетта уже в дверях. Огонек в его глазах внезапно потух, как будто он и его в карман засунул.

В последние дни у тротуара перед гостиницей образовалась гигантская лужа. Ребятишки, возвращаясь из школы, всегда пускали в луже бумажные кораблики. Несколько мальчиков и сейчас с шумом и криком занимались этим видом спорта. Ветер, насквозь продувавший улицу, гнал кораблики по морю, поднимая грязно-бурую зыбь.

Когда Малетта вышел из подворотни и свернул направо, торопясь уйти отсюда (сегодня он был сыт нами по горло), на тротуаре, до того узком, что двое едва могли разойтись на нем, навстречу ему попался Укрутник в своих высоченных сапогах. Малетта остановился и прижался к стене, чтобы пропустить его. И поступил не только правильно — он ведь шел, как положено, по правой стороне, — но и деликатно: постарался стать совершенно плоским. Однако Укрутник, властитель деревни, царь, пахнущий коровьей течкой и бриллиантином, не желал довольствоваться половиной тротуара. Вжаться в стену, как это сделал фотограф, он счел бы ниже своего достоинства, ступить в лужу — тем паче, ведь он собирался предстать перед Гертой холеным, элегантным, в начищенных до блеска сапогах.

Так что же произошло? Сначала и Укрутник остановился, но, поскольку Малетта не сделал попытки сойти с тротуара — справа была стена, а слева он зачерпнул бы своими полуботинками жидкую грязь, — итак, поскольку Малетта, придерживаясь правил уличного движения, этого не сделал, Укрутник попросту дал ему пинка, затем применил классический прием «толчок корпусом» и таким образом освободил себе место, необходимое, чтобы с достоинством продолжать путь.

Малетта пошатнулся, угодил сначала одной, а потом и другой ногой в лужу, туда, где сшибались, налетали друг на дружку и опрокидывались килем вверх бумажные кораблики. Вода брызнула ему под брюки, а когда он попытался вылезти из лужи, залилась в полуботинки. Мальчишки взвыли от восторга.

— Это… Это… Это же… это же просто… — Он не находил подходящего выражения.

Укрутник как ни в чем не бывало шел дальше, и прохожие, оказавшиеся поблизости, слышали, как он сказал:

— Смотри не утони, дурья башка.

Вот те субботние похождения Малетты, свидетелями которых мы стали. Тому же, о чем я сейчас расскажу, свидетелей, собственно говоря, не было, и лишь теория вероятности (и не в последнюю очередь мои блуждания в потемках) заставляет меня предположить, что ото имело место.

Под улюлюканье мальчишек он вышел из деревни и в ярости зашагал по ухабистому шоссе, высоко поднимая ноги, как породистый конь. Его тошнило, ему хотелось облевать государственный лес, кататься по земле, забить рот песком и опавшими листьями. В башмаках у него хлюпала и чавкала вода, как будто он босиком шлепал по болоту. И в таком-то виде он продолжал свой путь — навстречу року, давно уже его поджидавшему.

Он шел по направлению к Плеши. Отправляясь в путь без определенной цели, он всегда шел туда. Почему? Этого я не знаю. Плеши такая же грязная дыра, как и Тиши. Обычно он не доходил до самой деревни, а сворачивал на полпути, там, где шоссе, пройдя через узкую полоску леса, спиралью спускается в долину. Примерно в восьмистах метрах от этой точки его пересекает «неприметная тропинка». Я теперь убежден, что Малетту прихватило именно на этой тропинке, и потому история вдруг приняла чрезвычайно серьезный оборот.

Давайте внимательно и спокойно оглядим местность. Дорога с редкими кленами на обочине огибает здесь Кабаньи горы, и каждый, кто идет из Тиши в Плеши, попадает в тень, отбрасываемую горной грядою. Справа, над глинистым обрывом, поросшим мелким кустарником, на опушке начинающегося чуть повыше леса, притулился домик матроса и крохотными глазками окон смотрит вниз с обрыва. Напротив него, на невозделанном клочке земли (где никогда ничего путного не вырастало), высятся полуразрушенные стены кирпичного завода — позорное пятно на здешнем ландшафте, грубое и красное. Позади них, словно сведенная судорогой, зияет пасть глиняного карьера. Мало-помалу эту пасть с белокурой бородой из тростников, шелестящих над поверхностью грунтовых вод, засыпают всякой дрянью. На заросшей луговой дороге, что ответвляется от шоссе и сквозь заросли бурьяна и отливающего желтизной ковыля ведет к кирпичному заводу, стоит старый, вконец искалеченный дуб. Молния расщепила его много десятилетий назад. Одна половина дерева отмерла, и глубокие щели в стволе почернели, казалось, обугленные изнутри.

Там, у дуба — в какой-нибудь сотне шагов от печи для обжига кирпича, — начинается так называемая «неприметная тропинка». Мы не знаем, что она такое. Она змеей вьется по залежному полю и поднимается в гору по ту сторону шоссе. Видно ее не всегда. Она появляется и снова исчезает. В те дни ее лишь с трудом можно было различить: стояла осень и трава повсюду одинаково пожухла.

Когда Малетта свернул с шоссе, вернее, когда он попал в зону этой тропинки, произошло, видимо, следующее.

Не обращая внимания на дорогу — он знал ее вдоль и поперек и, по всей вероятности, мог бы пройти по ней даже во сне, — Малетта идет и идет вперед. Внезапно что-то принуждает его остановиться — остановиться посреди дороги, — словно ее перегородило какое-то препятствие. Если бы машина, которая недавно его обогнала, здесь проехала только сейчас, она бы неминуемо его задавила, избавив меня от напрасных усилий вдумываться в его образ действий. Так что же здесь случилось? Да ничего. Стояла тишина, шум машины уже пропал за горою, сумерки баюкали окружающий ландшафт, облака лежали над ним, как листы шифера. И все-таки! Все-таки что-то произошло. Что-то коснулось его, легко, точно крылышко стрекозы, скользнуло с его макушки на плечи, потом вниз по рукам, на кончики пальцев, и — отлетело.

На секунду-другую он словно прирос к земле, даже дышать не смея. Недвижно стоял он на дороге, полузакрыв глаза, и настороженно вслушивался в себя. В эту самую минуту (или чуть позже, здесь это зачастую бывало, да и не в этом дело) слева, с залежного поля, взлетели две вороны и круто взмыли в небо. Он поднял веки и, не поворачивая головы, как будто у него свело шею, стал смотреть на кирпичный завод. Все было как всегда. Ничего необычного не замечалось. Обе вороны между тем кружили над дорогой и малоутешительно каркали. Он взглянул на них и, чтобы не поднимать головы, судорожно закатил зрачки. Черные птицы описали петлю и на распростертых крыльях опустились на одно из деревьев Кабаньих гор. Малетта, провожавший взглядом их полет, вдруг как зачарованный уставился на домик матроса. Он что-то увидел там, наверху. Человека? Предмет? Какую-то странную штуку под суком яблони, необъяснимую, но тем не менее о чем-то напоминавшую.

Внезапно Малетта покачал головой. Неприятное чувство охватило его — чувство сильней обиды, мучительнее ярости, — омерзение, легкий зуд, вызванный чьим-то прикосновением, словно к нёбу его прилипли волоски или лицо опутала паутина. Предмет, им увиденный, казалось, слегка раскачивался, не меняя, впрочем, своего положения. Как будто на сук повесили огородное пугало!

И вдруг ему почудилось, что сам он превращается в крест, крест из тысячи нитей, тихо вибрирующих и незримо протянувшихся от Тиши к железнодорожной станции Тиши — Плеши, от лесной тишины к тишине заброшенных хуторов и от хижины гончара к кирпичному заводу. Он стал как бы центром, точкой, в которой перекрещивались все эти нити, где, слегка колеблясь, они соприкасались одна с другой и порождали в нем шорох, похожий на едва слышное трепыхание стрекозиных крылышек.

Тут надо взвесить три обстоятельства.

Во-первых: Малетта стоял на «неприметной тропинке», в сфере влияния таинственных сил;

во-вторых: какая-то связь существовала между ним и матросом, даже когда они еще не знали друг друга;

в-третьих: в прошлом у него был один повешенный, вернее, какая-то мерзость, которую он с муками вытеснил из своего сознания, но которая, по разным поводам и в том или ином обличье, поднималась со дна души, повергая его в ужас.

Так как же он поступил в этом душевном состоянии, задетый дыханием непостижимого? Вместо того чтобы пойти дальше по шоссе, он повернул вправо, перепрыгнул через кювет и, горя желанием разгадать загадку, начал карабкаться по склону горы, пробираясь через бурьян и заросли сухого кустарника. Разгадка и впрямь ждала его наверху: «предмет» (повешенный, огородное пугало) оказался всего-навсего водоразборной колонкой неподалеку от дома, полым стволом высотой в человеческий рост, мужчиной, который, выставив вперед мощный металлический уд, мочится — в зависимости от ветра — то прямо на землю, то в поросшую мхом колоду.

Теперь Малетта мог бы убедиться, что все это вполне естественно и все в полном порядке. Однако чувство, ранее охватившее его, не исчезло. Напротив, усилилось: тишина злобно зашушукала у него в ушах. И не потому, что он стоял на том самом месте, где позднее его настигла судьба, этого он ведь не мог предвидеть.

Малетта прокрался мимо хижины гончара, мимо сарая, где сушились глиняные горшки, а так как у него не было ни малейшей охоты возвращаться на шоссе, то он стал тяжело подниматься к лесу, обнаженному и чахлому, что, словно мертвое царство почернелых стволов, высился над участком. В шелесте опавшей листвы, почти оглохнув от тишины, пробирался он сквозь бесконечные колоннады все дальше вверх, все больше углубляясь в холод и безлюдие леса, словно в дурманящую бездну наркоза. Может быть, я актер? — спрашивал он себя (шушуканье вокруг него забивало ему уши). Но кто суфлирует мне? — Как? — Что? — Злые силы? — Громче! — Не понимаю…

Потом настала ночь, ночь первого потрясения. Она разливалась все шире и шире, затопляла землю плотной серой мглой, что ливнями праха лилась с неба. В «Грозди» уже были зажжены все лампы и задернуты гардины на окнах. Франц Биндер восседал за стойкой в ожидании хорошей торговли и прислушивался к звукам ночной улицы, по которой с грохотом проезжал то мотоцикл, то автомобиль, прорезая темноту ослепительными снопами света. Биндер откупорил ликеры — разноцветную пакость, а также несколько бутылок «рефоско», излюбленного напитка здешних женщин. Уставившись в одну точку, он рассеянно вертел в руках карандаш. Рядом в «отдельном кабинете» играло радио.

Напротив стойки за столом (за этот стол не всякому разрешалось садиться) сидели в шляпах двое бородатых мужчин, пили молодое вино и сосали трубки. Один был Алоиз Хабергейер, егерь (ныне депутат ландтага), другой — Пунц Винцент (в феврале мы его похоронили). Лицо Пунца — дабы не посрамить фамилии — как всегда было пунцовым. Ни дать ни взять черт собственной персоной. Наверно, от постоянной злости, которую — к счастью — он срывал не только на жене и детях, но и на лесоповале. Хабергейер же смахивал на господа бога (я хочу сказать, что он вызывал всеобщее доверие), ибо носил тогда окладистую патриархальную бороду, а это очень импонировало жителям наших мест. Прежде, во время войны, он выглядел совсем иначе, у него были весьма оригинальные усы, своего рода соплеуловитель под носом. Но в 1945 году он внезапно исчез, а когда год спустя вернулся, две трети его лица уже закрывал матрац из седых волос, так что в Тиши мало-помалу привыкли окладистую бороду считать за лицо (так же ведь обстоит и с господом богом), а того, кто скрывался за бородой, уже не замечали.

Разговор этих двоих, ленивый и сбивчивый, шел вовсе не о лесоповале, не о лесах, обреченных на вырубку. Человеку приезжему он показался бы темным, темным, как осенняя ночь за окном. II где-нибудь в других краях он стал бы рассказывать, что здесь ведутся странные разговоры. Однако для нас и для матроса, который уже опять вполне освоился в родных местах, болтовня обоих собутыльников тонула в мутном море равнодушия.

— Мы — это мы! — сказал Хабергейер, глотнув вина.

— Мы — это мы! — сказал Пунц, очевидно чувствуя неодолимую потребность повторять слова егеря.

— Мы такие, как были, — добавил последний и сделал еще глоток.

— Как были, — повторил Пунц, — несмотря ни на что.

— Однако, — сказал Хаберхейер и поднял вверх палец, — надо приспосабливаться, надо идти в ногу со временем.

— Правильно, надо идти в ногу со временем. Надо приспосабливаться.

Хабергейер (он вдруг положил руку на сердце и прижал конец бороды к жилету):

— Вообще-то, — сказал он, — вы знаете, я никогда не был «за»…

Пунц решил показать свою мудрость. Наклонившись над столом, он с важным видом заявил:

— Я всегда себе твержу: приказ есть приказ, и если уж тебе дали приказ, ты… — Он вдруг вскочил и под столом щелкнул каблуками, по-уставному отдал честь предмету, или человеку, от которого в мечтах все еще ждал приказа.

Поощренный этой выходкой, Хабергейер попытался запеть. Но ничего из этого не вышло. Не успел он издать и нескольких звуков, как у него начался приступ кашля.

— Да, друг мой, — сказал он, высморкавшись. — Да, друг мой, время идет вперед! Надо учиться забывать!

Пунц (он повалился на стол и вдруг взревел так, что едва не лопнул):

— Сегодня так! Понимаешь? А завтра эдак! Понимаешь?

— Это политика.

— Это время.

Франц Биндер, до сих пор слушавший молча, теперь вмешался в разговор:

— Надо было продержаться. Разве я был «за»? Надо было продержаться. Я всегда был лоялен. Верно? Но мне надо было продержаться.

— Понятно, понятно, — сказал Хабергейер. — Ты только и знал, что тайком резать скот.

— А кто этого не делал? В голодные-то годы!

— Ты, друг, здорово разжирел! Хе-хе!

— Тебя, — зашипел Пунц, — тебя, понимаешь, надо было порубить! Понимаешь? Вас всех надо было порубить! Всех до одного! Как лес рубят.

— Я все делал, как другие, — сказал Франц Биндер, — я был вполне лоялен, но все делал, как другие.

— Вот именно, — сказал Хабергейер. — Все делал, как другие. То-то и оно!

— Это политика.

— Это торговля.

— Но мы такие, как были.

— Мы — это мы!

Внезапно с улицы послышался отчаянный шум. Явились посетители, бывавшие здесь по выходным дням, молодежь из Тиши, Плеши и с окрестных хуторов. Один за другим они подъезжали на своих мотоциклах и еще довольно долго стояли на улице и разговаривали. Затем внезапно, как по команде, издали какой-то воинственный клич и всей оравой ринулись в ресторацию (как телята в хлев).

Герта Биндер вышла из кухни поздороваться. В ярко-красном шелковом платье, в туфлях на неимоверно высоких каблуках и с ниткой кораллов на шее. Волосы, уложенные Фердинандом Циттером крутыми локонами, были взбиты надо лбом и напоминали вылезший из матраца конский волос.

— Добрый вечер, — сказала Герта и подала каждому руку (ладонь у нее была чуть влажная). Ее мускулистые икры, разделенные надвое чулочным швом, казались особенно мощными от высоких каблуков.

В зал вошли: помощник лесничего Штраус, предводитель всей этой компании; Эдуард Цоттер, сын хозяина мелочной лавки; сестры Шмук из Шатенхофа; сестры Бибер из Розенхофа; Зиберт, инвалид войны, с протезом вместо ноги, и его унылая жена; Алоиз Хакль, сын пекаря; Алоиз Цопф, сын бургомистра; железнодорожник из Плеши, рабочий с лесопилки (на него никто не обращал внимания). Вслед за ними Паула Пок, портниха; Герберт Хауер, сын трактирщика из Плеши; Эрнст Хинтерейнер, сын столяра, и Эрна Эдер (красивая блондинка, от которой всегда разило потом, она собиралась стать либо манекенщицей, либо кинозвездой). И конечно же, молодой Хеллер с парикмахершей. Согласно договоренности, они поехали кататься. Если бы в пути с Хеллером стряслась какая-нибудь беда, это никого бы не удивило, во-первых, потому что он гонял как сумасшедший, а во-вторых, потому что в наши дни дорожные аварии в порядке вещей. Но он прикатил сюда целый и невредимый, кожаными перчатками похлопал себя по ляжкам и похлопал по ягодицам фрейлейн Ирму; ангел-хранитель и на сей раз уберег его.

Вся компания ввалилась в «отдельный кабинет», парни стянули с себя кожаные куртки, включили радио, и начались танцы.

За белыми гардинами, которые мягко, как водоросли, шевелились от сквозняка, притаилась ночь.

Около семи Малетта (его видела учительница) вернулся со своей прогулки весь заляпанный грязью, вымокший до нитки, с исхлестанным ветками лицом. В ночном лесу он ощупью, как слепой, пытался найти обратную дорогу (но для того, у кого за спиной остался повешенный, нет пути назад, ибо, даже возвращаясь, он все равно идет дальше, дальше — в неизвестность, и куда бы он ни шел, он уходит «от себя»).

У дверей Малетта, с ключом в руке, помедлил. Не шевелясь, стоял он в темноте и дышал часто и прерывисто. Подобно ураганному огню, деревню вдруг прорезало тарахтение мотоциклов — к «Грозди» все еще подъезжали посетители. Слышно было, как они шумно приветствуют друг друга, как изо всех сил стараются перекричать радио, орущее в подворотне.

Малетта прищурился и заскрежетал зубами. Незримые нити дрожали в нем, точно телефонные провода на ветру. Он сунул ключ в замок и отпер дверь. Лампа, горевшая в сенях, полоснула его по глазам беспощадным светом. Побеленные стены слепили Малетту, холодом дышали на него. Все было как всегда, и все казалось ему призрачно изменившимся. И не случайно это выглядело так, а не по-другому. То был злой умысел: дом словно бы выстроили специально для него и специально для него пропитали запахом тления.

Волоча ноги, он проплелся через сени. Тишина стояла вокруг, и в скрипе расшатанных половиц ему чудилась тайная погоня. Это заставило его стремглав кинуться вверх по лестнице. Но на первой же ступеньке он столкнулся с фрейлейн Якоби в выходном платье. Внешне она была полной противоположностью Герты Биндер — высокая, белокурая, голубоглазая, типичная немка — и все-таки чем-то ее напоминала. Окинула его внимательным п, как ему показалось, несколько насмешливым взглядом.

— В чем дело? — спросил он.

— Ии в чем. Что вы имеете в виду?

— Почему вы так на меня смотрите?

— Разве я на вас смотрела?

— Да.

— А я и не заметила.

— Что ж, тем лучше!

— Для кого лучше?

— Для нас обоих. Вы на танцы идете?

— Конечно. А вы разве не собираетесь?

— Неудачная острота, — сказал Малетта.

Протискиваясь мимо нее, он ощутил угловатость ее тела, и — когда за ней захлопнулась входная дверь — поднялся наконец наверх и вошел в свою комнату.

В этот момент — он едва успел переступить порог — в него закралось подозрение. Ему вдруг почудилось, что в зияющей перед ним промозглой тьме творится нечто необычное. То было чреватое опасностью присутствие, внимание, угрожающе устремленное на него. Он больше не был один в своих четырех стенах. Что-то притаилось здесь.

Чтобы выиграть время (и набраться мужества), он не сразу включил свет. В пальто и шляпе уселся на кровать, вытащил из кармана пакет с брауншвейгской колбасой, осторожно поднес ее к носу и понюхал. Мертвечина! Настоящая мертвечина! Отвратительно сладкий запах, как при эксгумации. Трясясь от омерзения, он опустил руку, но продолжал держать пакет в сведенных судорогой пальцах, не зная, куда его девать. Треск мотоциклов, от которого дребезжали стекла, буравил ему слух, как насекомое, бился в его ушах. Напряжение стало невыносимым, ему казалось, что черные губы шепчут в темноте: «Смотри, трус, все равно от нас не уйдешь!» И тут что-то коснулось его, да, коснулось, но, продолжая держать дистанцию, оставаясь в недосягаемой дали, точно паук, протянуло к нему свою нить, только нить. Малетта вскочил и зажег свет.

Взору его представилась мансарда, унылая, как всегда. Кровать, умывальник, фотоаппарат. Много дней нетопленная печь. Шкаф, загораживающий дверь к фрейлейн Якоби. Занавешенное окно, то и дело начинавшее дребезжать. Со стен на него пялились фотографии (наши вполне безобидные фотографии).

Они глядели на Малетту. Тысяча пустых физиономий, тысяча фотографических портретов, подретушированных для благообразия. Скоты! — подумал Малетта. Скоты! Он почувствовал себя пастухом альпийского стада. Держа левую руку на выключателе, а правой судорожно сжимая пакет с колбасой, он стоял среди них, маленький, невзрачный, тщедушный, стоял среди этой выставки скота и хотел только одного — плюнуть. Все эти рожи, ханжеские или тупые, вдруг показались ему лишь масками, масками, сквозь глазные прорези которых проглядывало нечто совсем другое, нечто, ничего общего не имеющее с респектабельным обликом этих людей. Это нечто пробивалось сзади сквозь стены, сквозь камни, цемент и штукатурку и незримым пятном тления ложилось на фотобумагу. Казалось, оно взывало к нему, заклинало его. А потом внушило ему некую мысль. И он поспешил погасить свет.

В темноте, вновь его объявшей, все еще легонько дребезжали стекла. Дребезжали, как крылышки стрекозы. Как далекая барабанная дробь. Как те непостижимые провода и нити, в зловещем скрещении которых он запутался. И вдруг ему стало понятно, о чем он думал. Убить, думал он, кого-нибудь убить! Мысль эта, бесконечно ему чуждая, засела в его мозгу.

Между тем танцы в «Грозди» были в самом разгаре. Гостей еще прибавилось, и один из них, тощий парень, которого называли Караморой и презирали как отъявленного бездельника, принес с собой гармошку; под жалобные ее звуки они танцевали «по-народному» (верные статуту «союза сторонников национальной одежды»), когда — изредка это все же случалось — им надоедал джаз. Ганс Хеллер танцевал с парикмахершей, помощник лесничего Штраус — с фрейлейн Якоби, Укрутник, тоже присоединившийся к танцорам, — с Гертой Биндер и Эрной Эдер, а рабочий с лесопилки (его по-прежнему никто не замечал), оставаясь как бы за бортом веселья, — со стареющей Паулой Пок.

Танцевали свинг, самбу и буги-вуги, потом польку, вальс и опять польку. Пот лил с них градом, и воздух превратился в плотную колышущуюся массу людских испарений, в которой все перекрывал аромат подмышек фрейлейн Эдер. В перерыве между танцами они пили, дурачились, тискались. Укрутник с железнодорожником изощрялись друг перед другом в соленых шутках, а дамы пронзительно визжали, сжимая ляжки, чтобы не обмочиться. Потом все вместе мчались в клозет.

Парни тем временем затянули солдатскую походную, кулаками отбивая такт на столе, а потом, закатив глаза и тряся головами, запели сентиментальную тирольскую песню. Они вели себя так, словно были близкими друзьями и не могли себе представить ничего лучше такого братского единения. Тем не менее что-то таилось в них. Среди нарочитого веселья, среди смеха, искажавшего их лица, пробужденное вином и осенней похотью тлело нечто, похожее на подземный огонь, нечто, готовое в любую минуту вырваться наружу. И в первую очередь у старших: у Зиберта, Укрутника, Хауера, у помощника лесничего Штрауса, у железнодорожника — словом, у тех, кто был на войне и убивал (или мучил) людей, лица вдруг стали судорожно напряженными, как под стальными касками, словно они все еще сидели в окопах, готовые отразить атаку или (по первому приказу) перейти в наступление, броситься в бесконечность — из серой пустыни монотонности, из страшного Ничто упорядоченной жизни, с хутора, с фермы, из лесничества, где больше нет врагов, туда, где каждый — враг. Но приказа не воспоследовало, не взлетела со свистом ракета. Только гардины на окнах беззвучно шевелились, словно невидимые губы шептали неслышные слова. Кульминация праздника осталась позади.

— Муть все это, — вдруг поднявшись, заявил помощник лесничего. Да, он поднялся и, как бы повинуясь внезапному наитию, вышел вон (как оказалось, просто помочиться). Незадолго до него ушли Пунц и Хабергейер. Эти двое еще ничего не заметили своими зоркими глазами охотников. Пустая, словно выметенная огромной метлой, простиралась перед ними продутая ветром улица. Ничего подозрительного, никаких необычных теней. Только ночь немного посветлела, так как высыпали редкие звезды. Ветер разорвал облачный покров и предал землю во власть вселенского холода. Но едва помощник лесничего вышел за дверь и добросовестно оросил один из мотоциклов (разумеется, не свой собственный, не настолько уж он был пьян), как на другой стороне улицы увидел черную неподвижную фигуру человека, отчетливо выделяющуюся на тускло мерцавшей стене дома. А так как Штраус чувствовал себя обязанным играть здесь роль полицейского и надзирать за людьми, то он и окликнул этого человека.

— Эй, — заорал он, — что ты там торчишь? Если тебе чего надо, подойди сюда!

Струя Штрауса зажурчала. Облегчившись и правой рукой застегивая штаны, он перешел улицу, левой вытащил зажигалку, щелкнул ею и без церемоний сунул колеблющийся язычок пламени под нос упрямому детине, не пожелавшему ни смыться, ни ответить.

На него глянули холодные водянисто-голубые глаза, и рот, почти лишенный губ, исказился гримасой.

— Матрос!

— Да. А почему бы и нет?

— Что ты здесь делаешь?

— Ты же видишь, стою и слушаю вашу музыку.

— Шпионишь?

— Очень надо! Не такие уж вы важные птицы, чтобы вами интересоваться.

— Войди же!

— Зачем? Мне и здесь хорошо.

— Распей с нами стаканчик. Я тебя приглашаю.

— Благодарствуй! Не такие уж мы с тобой приятели, Я и сам могу за свою выпивку заплатить.

— Тебе разве не охота с дамочками потанцевать?

— Нет. Лучше я буду смотреть на луну.

— На луну? Да где же она? Что-то не видать!

— Вон там!

Матрос указал на восток, где перевернутый серп месяца покачивался в ветвях какого-то дерева.

— Она только-только взошла.

— Весьма важное наблюдение!

— Мне оно доставляет удовольствие.

— Ну так и лупись на нее, а меня поцелуй в… — крикнул Штраус и потащился обратно в заведение. Ноги у него были как ватные.

Матрос беззвучно рассмеялся. Он знал, что сейчас приятно щекочет перышки Птицы Страуса (он так называл помощника лесничего) и какие мысли шевелятся в его птичьем мозгу. Зачем, спрашивается, этот тип торчит на улице? Какого черта шляется ночью по деревне? Может, мотоцикл хочет украсть? Или вломиться в курятник? Или собирается красного петуха пустить? Этот что хочешь на него подумает! Но смеялся он главным образом оттого, что собственное поведение представлялось ему весьма и весьма подозрительны»!. Он сам себе не мог объяснить, а, значит, другие и подавно, почему во время этого рейда, совершить который его неудержимо потянуло, он вдруг остановился здесь. Правда, в его жизни (иной раз изрядно ему надоедавшей) случались вещи необъяснимые. Так было и этой бессонной ночью, которая уже начала приподнимать свои туманные вуали. Что-то вдруг задержало его, когда он, радуясь, что скоро будет дома (вокруг уже становилось как-то неуютно), проходил мимо заведения Биндера. Не музыка и не луна, забравшаяся на дерево, не надежда встретить знакомого и обменяться с ним несколькими словами (это меньше всего). Скорее, внезапное ощущение непрочности, бессознательное предчувствие опасности, какая-то жуть, как бывает во сне, словно пол, на котором еще танцевали эти люди в ресторации, дощатый пропыленный пол, раскачиваясь, с каждым мигом все страшнее повисал над бездонной пропастью.

Прищурившись, он смотрел на луну, смотрел, как она, (словно ее снимали скоростной камерой) передвигалась с ветки на ветку. Нет! Не страх он испытывал; не страшился ни за себя, ни за других. Он был только насторожен и внимателен, как зритель в театральном зале, перед еще не поднятым занавесом.

А чего ты, собственно, ждешь? — спрашивал он себя.

Ничего. Просто стою и гляжу на луну.

Не ври! Чего-то ты ждешь. Весь день ждешь. Какое там день! Ждешь уже неделями! А сейчас ты замер и не двигаешься с места, потому что чувствуешь: внезапно это приблизилось, так приблизилось, что вот-вот на тебя наткнется. А луна? Луну ты и вовсе не видишь.

Но ведь человек всегда чего-то ждет. Может, мне уйти отсюда?

Попробуй!

Я не могу.

Видишь, как оно тебя держит!

Ерунда! Ты уж как здешний парикмахер стал. Вконец сдурел от этой глухомани, от этого моря, что больше не движется потому, что оно превратилось в глину и липнет к сапогам…

А сегодня ночью? Что это было?

Может быть, сон? Или очень уж сильный порыв ветра. Эти волны, застывшие там, где растет кустарник и стоят остовы деревьев, сообщают странное звучание голосу ветра; его поневоле слышишь, покуда наконец не уснешь.

Ничего удивительного! Ветер — дитя небес! И поэтому ты слоняешься здесь под окнами деревенской ресторации!

Поэтому? Нет. Отнюдь нет. Просто у меня слишком много свободного времени. Вот в чем дело.

(Оно было еще невидимо, недоказуемо. Было еще безымянно. Еще только носилось в воздухе, подобно запаху засохших листьев, что в эту ясную ночь тончайшей вуалью окутывал все чувства.)

Да, ты прав, это именно так! Когда у человека времени сколько угодно, он вдруг останавливается, замирает и начинает вглядываться во мрак, в одну и ту же точку во мраке. Там, конечно, что-то таится, не разберешь только что. Глазам ведь надо привыкнуть к темноте, надо, чтобы глаза у нас стали как у филина.

В ресторации между тем омрачилось веселье, прокисло, как молоко перед грозой. Давно уже пора было расходиться по домам, но никто не решался уйти. Когда они вот так часами бывали вместе, каждому в отдельности казалось невероятно трудным что-то сделать но собственному побуждению, покинуть остальную компанию например. Опустошенные, отупевшие, как после тяжелой работы, они толклись вокруг залитых вином столов, и каждый дожидался, покуда другой соберется уходить. — тщетно, ибо никто не отваживался быть первым. Затем — с воодушевлением воинов, у которых сердце ушло в пятки, — они опять затянули солдатскую песню, но пели, как говорится, кто в лес, кто по дрова, да и гармошка фальшивила, вторя им.

Внезапно Хеллер бросил исполненный ненависти взгляд на Карамору. Последний ответил ему тем же. Эдуард Цоттер вытаращился на обоих. Потом все стали смотреть друг на друга, и песня оборвалась.

— Ну?

— Ну?

Ганс Хеллер, повсюду слывший славным парнем, заскрежетал зубами, точно в кирпичи вгрызался.

— Ты, негодяй! — крикнул он Караморе. — Лодырь проклятый! Бродяга!

И они сцепились.

(Существуют горы, зеленеющие и мирные. Птицы вьют там гнезда на деревьях; на лугах пасутся тучные стада. Так хорошо вздремнуть там в жаркий полдень. Но вдруг что-то начинает клокотать в их недрах, они выбрасывают высоко к небу обломок скалы, и вот уже на землю извергается огромный поток лавы — ненависть, что тлела под земной корой.)

Падают стулья. Стаканы разбиваются вдребезги. Паула Пок — она сняла туфли, чтобы немного проветрить вспотевшие ноги, — испускает пронзительный протяжный крик, который как ножом перерезает «народное единение». Под высоко поднятые ноги, под задравшиеся юбки дам подкатывается тугой клубок, которым стали оба парня. Если бы Укрутник не разнял их, несколькими ударами кулака не лишил обоих боеспособности, они с наслаждением размозжили бы друг другу головы. Но сейчас они, тяжело дыша, приземляются на скамейки, срыгивают излишек пива и вина, а потом приводят в порядок волосы и одежду: дурацкая потасовка, ничего больше!

Тем не менее драка послужила сигналом к уходу. Одним из первых зал покинул Ганс Хеллер. Вслед за ним, усталая и хмурая, поплелась парикмахерша. В подворотне она остановилась, пожала плечами, сгорбила свою узкую спину, а руки скрестила под грудью. Испугалась она чего-нибудь? И мороз пробежал у нее по коже? Может, живот схватило! — думал матрос. Он все стоял на том же самом месте (уже без луны; она как раз скрылась за трубой) и шевелил пальцами в башмаках, иначе они бы совсем заснули. Но вдруг сделал несколько маленьких шажков, так, для пробы. Он совсем не хотел, чтобы его опять обнаружили, не хотел снова возбуждать подозрения.

Или, продолжал он размышлять, она боится ночи? Может, совсем позабыла за танцами, что на дворе ее поджидает ночь!