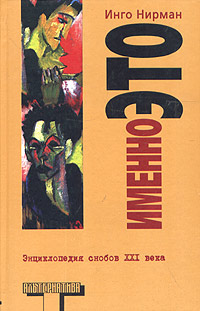

Книга: Именно это

Именно это (Der Effekt)

Он улегся там во весь рост. Никогда бы не подумала. Росту он был не маленького, не так чтобы очень, но все-таки великоват для ванной. Теперь он лежал на полу, вытянувшись, даже не застряв головой у стульчака.

Они долго раздобывали этот клозет-стоячку, мечтая, как удобно будет блевать лежа. Однако он не смотрелся, этот казарменный стульчак с допотопным краном, вделанный в бетонный, быстро рассохшийся фундамент, вместо нормального унитаза, так хорошо гармонировавшего с перегородками и кафелем их фанерно-гипсовой берлоги.

Она часто видела его там лежащим, но никогда не слышала, чтобы он падал. Дернув дверь за ручку, она обнаружила, что та не заперта, что ее удивило, так как он, когда ему было плохо, всегда запирался, стараясь избавить ее от этого зрелища, а себя — от ее реакции. Он хотел покоя, и его не пугало, что при этом все кругом лишь еще сильнее вертится, тает и расплывается.

Может, сегодня его схватило так быстро, что он не успел запереться? Или он хотел, чтобы она нашла его сразу и поняла, что уже ничего не сделаешь и «скорую» вызывать незачем?

Она пыталась привести его в чувство. Неизбежность вызвала у нее не панику, а скуку. Нет, не от этого она почувствовала себя размякшей и усталой. И никуда не стала звонить.

Было еще довольно тепло, теплее, чем на сиденье такси, когда она, просидев в машине несколько минут, почувствовала, что пот промочил джинсы насквозь и никуда не ушел. Сидела на пластиковом сиденье будто нагишом, представляя, с каким треском отклеятся от него ягодицы, когда она встанет.

Она расправила перед собой на руках футболку. Придвинула. Немного наискось на ней было написано «враг», как бы от руки, неровным почерком, белым по черному; мишень была нарисована так, что центр приходился почти против сердца. Из-под рубашки, хотя и темной, но слегка отливавшей желто-зеленым, виднелись лишь полслова и кусочек мишени. Джинсы были выцветшие и казались скорее бежевыми, чем серыми.

Он выглядел и чувствовал себя неплохо, только оделся нелепо, как ей показалось. Если он действительно собирался на ту вечеринку, о которой сообщил ей лишь мельком. Однако у них был уговор, что она за ним не ходит и потом не расспрашивает, а новые анекдоты он сам ей расскажет. Если бы она пошла куда-нибудь без него, это могло для нее плохо кончиться. Ей, а может быть, и ему, хотелось изменить этот порядок.

Она знала фамилию хозяйки и сразу нашла адрес в его записной книжке. Нажала звонок внизу, ей открыли, не спросив ни слова, и дверь в квартиру тоже была не заперта. Ее никто не встретил, и вообще никого не было видно, нельзя было понять, то ли вечеринка кончилась, то ли еще не начиналась. Наконец она увидела молодую женщину, одетую в рубашку или комбинацию цвета слоновой кости с узором вроде паутины, и мальчика лет двадцати с небольшим, в свитере из зеленой шерсти с блестками, с засученными до локтей рукавами. Оба сидели, безучастно глядя на тело мужчины средних лет, в белой рубашке и костюмных брюках, лежавшего перед ними на полу так же, как Юлиус в ванной: на спине, чуть-чуть повернувшись набок, слегка согнувшись и раскинув руки.

Зачем они вообще открыли ей? Может, она нажала не ту кнопку и попала не в ту квартиру? Или Юлиус, уйдя, забыл закрыть за собой дверь?

— Он умер? — Она удержалась от того, чтобы добавить «тоже», сознавая, что долго удерживаться не удастся. Чувствуя, что знает ответ, она все же была поражена и поэтому не могла прямо спросить, что произошло с Юлиусом.

Оба коротко взглянули на нее и снова уставились на труп.

— Это тебя зовут Крис? Женщина кивнула.

— Меня зовут Ребекка, я жила с Юлиусом. Сей час он вот так же лежит у меня в ванной.

— Меня ты, наверное, не знаешь. Меня зовут Даниель. — И юноша откровенно взглянул на ее бедра.

Ребекка поняла, что ей повезло, потому что до дома недалеко и можно еще успеть очистить квартиру от наркотиков и следов на тряпках, которые придется либо выстирать, либо выбросить, а на следующее утро заявить в полицию и выдать труп Юлиуса. Что вы о нем знаете? А ничего, кроме того, что он пил.

Тут, видимо, это произошло даже раньше. И вот явилась Ребекка, и, может быть, явятся еще свидетели. Придется объяснять, откуда труп и почему сразу не сообщили. Или они уже вызвали полицию и поэтому оставили дверь открытой? Но тогда явление Ребекки должно было испугать их.

Она подумала, что полиция может прийти, пока она здесь. Но спрашивать не стала, понимая, что ей могут и не ответить.

Если, выйдя, она встретит поднимающихся по лестнице полицейских, то прикинется мышкой и проскользнет мимо, не сообщая, что произошло у нее дома. Если же они полицию не вызывали, то им же хуже, а Ребекке как раз на руку. Впрочем, если она сама еще через пару часов не заявит в полицию, то ее положение будет не лучше. Соврать, что была в отъезде, не удастся, улик в доме слишком много.

Крис встала и спросила:

— Ты дверь закрыла?

Ребекка посмотрела ей в глаза со всей возможной прямотой. Не для того чтобы узнать что-то и не в знак взаимопонимания — для этого ситуация была слишком неясной.

— Мы не звонили в полицию. Там не любят наширявшихся.

Это не было ни извинением, ни просьбой. Они ничего не ждали, но и не собирались ничего раскрывать. Включало ли это «мы» и покойников? Да ведь и они оба точно так же могли умереть сегодня ночью.

Ребекка решила остаться. Возможно, ей удастся узнать, что случилось. Предполагать было нечего, она просто шла по следу.

Крис и Даниель встретили ее слаженной парой. Ребекка была для них тупым, немым, но, возможно, опасным орудием, механизмом, который следовало разобрать на части, чтобы потом, переделав, выбросить. Вмешиваться не стоило, иначе, они вынудят ее саму принимать решения.

То, что она нутром чуяла намерения этих двоих, ее раздражало и настораживало, однако скоро она оценила их внимание и вежливость.

— Кто он? — кивнула Ребекка в сторону трупа.

— Бруно, школьный друг моего отца. — Даниель взглянул на него, как на любимого пса. Имя вызвало череду воспоминаний, доходящих до глубокого детства. Оба малыши, щенок и ребенок. Рука Даниеля дернулась, как бы желая погладить, но вовремя остановилась.

— Он наверняка был под кайфом, как и тот, с кем он говорил, я его не знаю. Шевелились они медленно, как больные. Рот еле выговаривал слова, и слова не совпадали с выражением лица и жестами, с движением плеч. Как будто руки-ноги сидели на железных штырьках, соединенных резиночкой где-то в середине. Я слышала, как один сказал: «В принципе мы с тобой делаем одно и то же. Ты борешься с болезнями общества, я — тела».

Потом Бруно обернулся ко мне: «Ты чем зарабатываешь? Или чем хочешь зарабатывать?.. Разве плохо, начав с раба, стать боссом?» Он не подкалывает меня, а просто рассуждает сам с собой.

Крис заговорила в настоящем времени. Чтобы абстрагироваться от Бруно?

— Мне захотелось достать его. Он приехал на два часа раньше, надеясь провести их со мной, пока не пришли гости. Я сказала, что ухожу. Он спросил, куда. Я ответила, что это не его дело. А он все спрашивал. Мне это надоело, и я отрезала: «Туда, где нет тебя». Он замолчал. И тут я увидела человека, настолько трогательно-беззащитного в своей тоске, что противостоять ему было совершенно невозможно. И заговорила добрее, намекая, что уйти мне надо по нашим же с ним делам: «Мне уже пора. Только не расспрашивай. Я сама». Ну все, пока, мол, до вечера. Он ушел. Зная, что он будет торчать перед домом и потом попрется за мной, я надела шмотки Юлиуса, в которые он хотел переодеться для вечеринки, вызвала такси и поехала, но он сел в свою машину и поехал за мной. Когда мы подъехали к лесу, я вылезла, подбежала к его машине и виновато призналась:

— Я хотела сделать тебе сюрприз, а теперь ругаю себя, что мои закидоны тебя так обидели и разочаровали.

Можете представить, как он после этого возбудился. Мы шли и шли, все дальше в лес. Времени у нас было всего около часа, поэтому я решила сделать для него этот час незабываемым — и не щадила его. Наконец я заставила его сделать перерыв, увидев, что ему это уже нужно позарез. Он изо всех сил настаивал на следующей встрече там же. Но я не хотела надоесть ему слишком быстро.

Крис говорила, стоя у стены, как и в начале разговора, абсолютно ровным голосом. Как будто рассказывала это уже много раз или, наоборот, только что выдумала.

Докапываться Ребекка не решилась. Что произошло, когда Бруно потом, в тот же вечер, увидел эти шмотки на Юлиусе? Или Крис хотела доказать Бруно, что он в душе гомосек, а она — лесбиянка? Или это чистая стервозность, сознающая свою власть и потому цепляющая кого и когда захочет?

Для Ребекки той вечеринки не было. Для нее она начиналась только сейчас.

Она подошла к Даниелю:

— А в какой вечеринке участвуешь ты? Даниель дернул головой, как бы прося ее уйти, однако она придвинулась еще ближе:

— Я хочу…

Ее голос подавлял его, не оставляя выхода. Он не спросил, зачем ей это. Встать и уйти он тоже был не в состоянии. Где же Крис, пусть она придет и вытащит его, потому что ему это, при всей боли, казалось слишком мелким и ненужным.

— Я не знаю, что буду делать через пару лет. Но я знаю, сколько просрал. И чего больше никогда не наверстаю. — Боль свою Даниель выплеснул как-то слишком демонстративно, и все же это было всерьез. Его голос звучал намного выше обычного — казалось, будто его душат.

Ребекка не отпускала его. Он моложе ее на пару лет, но не настолько, чтобы ей захотелось утешить его или сделать выговор. Она произнесла твердо и как бы в пустоту:

— Если ты считаешь, что просрал что-то, значит, ты просто не любишь принимать решений. На самом деле у тебя еще туча возможностей, и ты успеешь сделать много чего важного. И очень скоро убедишься, что все это не зря.

— С учетом универсальной безысходности бытия как такового столь энтузиастический вариант чреват для меня кондрашкой. — Даниель показал как, задрожав коленями и скривив рот. Зрелище и вправду было жалкое.

Крис обернулась к трупу: они стояли так, что им не было его видно. Она не побоялась подойти. Присела возле него, а Даниель меж тем продолжал:

— Да мне и предложить-то никому нечего, кроме обрывков впечатлений и ощущений. Какие-то детали фасада, въевшиеся в память с детства, или интерьеры комнат.

Вдруг Крис, подняв голову, посмотрела Ребекке прямо в лицо, так что той, если она хотела избежать контакта, нужно было немедленно отвернуться. Или немедленно заговорить. Затянувшаяся пауза порождала новые загадки. Долгий взгляд раскрывал тончайшие ходы мысли каждой из незнакомок, но были ли они понятны другой? Казалось, что Крис мысленно передавала ей что-то, но поймет ли та, ей было безразлично.

Ребекка попыталась найти способ, как себя выразить, и нашла: гримасы. Свела все мышцы лица к центру, а потом разгладила, а потом еще раз, и еще, сама не зная, что это значит.

Крис раза три-четыре в самом начале, где-то между и под самый конец представления, показала Ребекке знак: соединенные в колечко большой и указательный палец — «о’кей», что означало ошибку. Даниель показывал его гораздо чаще, почти с издевкой — то ли чтобы поторопить ее, то ли чтобы остановить.

Крис велела Даниелю прекратить, и тот повиновался с обидой. Тут Ребекка решила взять быка за рога, не нападая, а просто ища путь к цели:

— Я вижу, мы понимаем друг друга, так что на взаимную симпатию не рассчитываю. Ты немного не в себе, поэтому, — попыталась она подольститься, — лучше пока отдохни, а я…

Крис снова показала ей «о’кей», что значило: «Будь хоть немножечко гордой и убирайся!» Ребекка настаивала:

— Не отказывайся от помощи, я ведь искренне предлагаю. А так, мне-то что.

Даниель, хотя и разделявший эту позицию Ребекки, счел ее напор ненужным признанием в беспомощности и хитроумии и хихикнул:

— Если Крис не удастся сейчас взять тебя на поводок, то другие, узнав об этом, просто перестанут ее уважать.

Вот тут Ребекка начала кое-что понимать в игре. Не стоит пытаться сломить сопротивление Крис, лучше дать ей через муки и слезы преодолеть саму себя. Для Ребекки это многое прояснило.

Крис потянулась к ней губами, и Ребекка склонилась к ней. Когда они начали целоваться, Даниель ушел. Он направился к бару, он же низенький столик, уставленный бутылками, и задумался, что выбрать.

Ребекка хотела подсесть к Крис, но та неожиданно встала. Их губы расстались. Они направились к бару, где уже сидел Даниель. Там было темнее, и от стола отражался свет уличных фонарей. Ребекка разглядела, что на Даниеле расхристанная рубашка, длинный плащ, то ли твидовый, то ли лодзенского сукна, с какими-то наклеенными полосками на спине. Спереди и сзади на шее (а потом, как она узнала, и на руках) были запекшиеся ранки, в открытых местах прикрытые претенциозным шарфиком.

Крис переоделась ради нее в коричневое шелковое платье, обнажавшее ноги до самых бедер, как и тот, прежний, наряд. Ребекка, хотя и помнила тот, была заново поражена этим, сумев пробормотать лишь:

— Как сексуально! И как удобно!

Такое платье требовало длинных волос. Крис пошли бы крупные, слепленные пряди, которые при повороте головы почти били бы Ребекку по лицу. Ей самой — мелкие, колючие прядки, цепляющиеся везде: под мышками, между ног, между пальцами, на губах, во рту.

Опускаясь на ковер, я чувствовала, как длинные ворсинки обвивают мою ногу и ищут другую. Если бы я откинулась на спину, то они бы, наверное, доползли мне до груди.

На обеих были трусики, едва прикрывавшие срам. Казалось, что волосы сами по себе выбирались наружу из-под верхней резинки.

Лица были непроницаемы. Прям был лишь взгляд, ищущий и натыкавшийся на преграду — поднятый локоть.

— Алло, кто это?.. О нет, он… Его нет. Каждое слово, каждое движение означало что-то, и поэтому имело право на существование.

Ребекке хотелось наконец отодвинуть этот занавес хоть в какую-нибудь сторону, смять его, чтобы по складкам понять, к чему он подвешен. Но пока были одни догадки и ничего больше, да и занавес не хотел отодвигаться.

— Слушай, что бы ты там о себе ни думал… Какая разница, что и как.

Она хотела сказать Даниелю, что для нее он — не такой же, как все, и что она разделяет его опасения. Так пускай они не боятся ее, не боятся ее слов и мыслей. Если ему нравится погибать, ну что ж, погибай, однако сегодня ему, как на картине, явилась Ребекка.

Наверное, с ним ей было бы хорошо. Когда она поняла это, ее мысли спутались. Это было беспорядочное отступление, хотя пока все шло неплохо.

Она заговорила отрывочно:

— Так здорово, что я сейчас тут, с вами… замечательно… нет, правда замечательно… да, наверное, так оно и есть.

Это нарастание всяких «нет, правда» и «абы как» означало, что ей приходилось все сильнее сдерживать себя. Наконец она не выдержала и ринулась напролом:

— Я не замаскированная бомба замедленного действия! Тут что-то случилось, а вы даже внимания не обратили, а потом бы и вообще не вспомнили. Однако разобраться-то можно, пусть поздно, но нужно разобраться!

Ей показалось, что ее устами заговорил мертвый Юлиус. И вовсе не от смущения, а от радости она неожиданно разразилась веселым смехом, заражая других.

Ребекка проснулась в одежде; она лежала на спине, подтянув ноги, под тонким одеялом неопределенного цвета. Цвета переливались.

Она моментально вспомнила, где находится. Увидела рядом сидящего на корточках Даниеля. Крис стояла в дверях, все в том же платье с паутинным узором. Оперевшись о косяк, она стояла, выгнув тело дугой и застыв в этой позе, и по лицу было ясно видно, что именно это ей сейчас доставляло желанную радость.

Ребекка встала, приняла душ и села с ними завтракать.

Она понятия не имела, который сейчас час. Не помнила ни своего тела, ни того, что произошло раньше. Вкуса не чувствовала. Жевала, что в рот попало. Роняла слова, уже ничему не удивляясь.

— А Юлиус, он, собственно, был кто? — обратился к ней Даниель.

Речь шла о сексуальной ориентации — кем он был: голубым или транссексуалом?

Крис молчала. Помедлив, Ребекка наконец быстро проговорила:

— Думаю, что он с детства любил только самого себя, но не по-голубому. У него была Лейла. Но Лейла не была лесбиянкой, а Юлиус не был голубым.

В школе она видела учебные фильмы про цыплят, которых сажали в разноцветные картонки неправильной формы, отчего их реакции на весь окружающий мир изменялись. Выходит, что если человеку в пубертате не показывать ничего, кроме сучка, банана и пары апельсинов, то он западет на них? Впрочем, выяснить это можно было бы лишь путем многолетних опытов, провести которые захотел бы разве что какой-нибудь тоталитарный режим.

Заговорила Крис:

— Юлиус был вроде тех девочек-переростков, которые даже на лолитку уже не тянут. Все говорят, что она очень мила, но трахнуть ее никому и в голову не придет.

Что она хотела этим сказать? Да, Юлиус был большого роста, и все говорили, что он очень мил, что же с ним было не так?

— Нет, ну таким… подросткам в сексуальности тоже не откажешь. И всегда найдется достаточно мужчин, да и женщин, которые как раз любят таких неоформленных и чистеньких, как по отдельности, так и как класс. Это уже не педерастия, а скорее мечта вернуться в детство и наконец забыть его. Это самообман, но он не вреден и никому не опасен. Что в этом плохого?

— Что скажешь, Крис? — повернул голову Даниель.

— Главное, что сам человек при этом думает, когда остается один и закрывает глаза хотя бы на мгновение.

— Ну что мгновение? Необычные мгновения у всех бывают…

— Н-ну… Осознаем мы, конечно, не все, что видим. Но если осознаем, то гораздо больше, чем уместится в одно мгновение, в пять минут, в десять минут. А чего тебе еще надо? Я бы предпочла лучше ничего не осознавать, чем принимать слишком определенные решения.

Ребекка вспомнила, что Юлиус мертв. Ему не дали мгновения, чтобы осознать хоть что-то.

Даниель, молча переводивший взгляд с Крис на свой недопитый бокал и обратно, взглянул на Ребекку и собрал лоб в складки, явно нарочито:

— Разве те, кто преступил свой предел, не впадают в пошлейшие стереотипы противной стороны?

В его устах это прозвучало как никому не нужная истина с оттенком горечи: «Пусть лучше так, но я же всего лишь…»

По пути в город Ребекка все время спрашивала себя, на кого могли бы запасть Юлиус и Лейла. Она пыталась отказаться от привычки находить на все быстрые и никому не нужные ответы. Потому что за ними, в сущности, тоже не было ничего. Даниель тогда продолжал:

— Что такое бисексуальность? Да, мне хочется трахать стариков, детей, животных, щель в стене, культю оторванной руки, да хоть деревья. Но это невозможно, и что мне остается? Только ширнуться. Зато после этого мне не нужно дрочить или искать какую-нибудь вонючую дырку. Мне не нужны они все, я однолюб и с радостью делал бы все, все без конца, с одним-единственным партнером.

Но зачем? Зачем вообще все? Я, мол, уважаю за каждым право на все, прямо изо всех сил уважаю. Нет, я этого не хочу. И генные эти технологии, чудо расизма, от них я тоже ничего не жду. Ну, пускай они там делают человека с каждым разом все благороднее, пусть даже это все правда, но мода-то все равно меняется скорее, чем поколения, над которыми они проделывают эти свои опыты.

Он отпил, хлюпнув, глоток из своего бокала. Долго болтал во рту, пить-то там было почти нечего.

— Меня поражают эти гимназистики, готовые убивать людей, чтобы те не ели животных. К несчастью, гибнут от этого не люди, а здания — видимо, целиться их там учат хорошо.

Крис объяснила Ребекке:

— Когда ты заснула, кайф у него еще не прошел.

Вообще-то от мелатонина хорошо засыпаешь, но в этот раз мы заснуть не могли.

— Плоды древа жажды сладки, но, однажды вкусив их, ты чувствуешь, что сердце твое заходится. При этом тебе хорошо, и смерть весела, как подарок, которого давно ждешь. — Даниэль проговорил это с некоторым надрывом, желая, чтобы этот его заупокойный текст стал ударом, как шок. Если бы все это не было так нелепо, можно было бы и впрямь сдрейфить или привыкнуть. А в самом деле, что плохого в том, чтобы умереть без страха и боли? — Ты только ждешь. У тебя только одно желание. И оно бродит вокруг, как кошка.

— Но ты не любишь кошек. — То ли Крис напомнила Даниелю его прежние слова, то ли продолжила его мысль в предположительном смысле?

— Он был влажный, а на вкус — чистый щелок пополам с дихлофосом. Может, левый. Одним казалось, что не забирает, другим — что забирает даже слишком сильно, — не знаю, у меня проблем не было. Ну, один перебрал, конечно. Но мы только потом об этом узнали.

— Если принять «М» одновременно с чуточкой «S», — обернулась Крис к Ребекке, — получается бикфордов шнур. Сначала «М» и «S» только ползут, потому что тормозят друг друга, зато потом ка-ак бабахнут. Чем больше «S», тем медленнее эффект и тем сильнее, а вместе с «М» — это вообще улет[1].

«Улет» — это смерть? И можно так подобрать дозу, чтобы слегка хлебнуть смерти, а потом вернуться? Ребекке очень хотелось узнать, что и как можно разыграть по таким сценариям, а также кто, когда и в каких дозах здесь что принимал, будь то по собственному или чужому желанию или же просто по неведению, но она понимала, что для нее сейчас это невозможно.

Крис продолжала:

— Юлиус сидел на полу и лизал зеркальце, одно из тех, что были разложены вокруг. Потом вдруг сказал: «Тебя-то я и жду». То ли это Лейла смотрела на Юлиуса, то ли Юлиус на Лейлу. Позже он объяснил, что не понимал тогда, сколько его здесь, он один или их двое.

Это показалось Ребекке настолько телевизионно-рекламно-бессмысленным, что она не нашлась что ответить.

— Пока он сидел далеко от меня, в глазах у него была паника. Я подобралась к нему, и тогда его взгляд сделался спокойным и твердым. Мне уже никак было не удержать его. Он был уверен, что теперь его желание будет исполнено в любое время.

Этого Ребекка уже не вынесла и ушла.

Она вернулась домой. Слух у нее был слишком тонок, поэтому спать в этом доме, хоть одна, хоть с кем-то, она не любила. Стены тоже слишком тонки, а кое-где вообще из фанеры.

Они оба любили эту квартиру, оплачивать которую одному было не по силам. Полы были шаткие, но не скрипели. Стены на полвысоты покрывали панели из светлых, протравленных до легкой красноты деревяшек. Две комнаты одинаковой величины располагались рядом. Ребекка могла попасть в ванную прямо из своей комнаты, Юлиусу приходилось идти через прихожую. Была еще большая комната, начинавшаяся прямо от прихожей и заканчивавшаяся кухонной нишей.

Квартира приучила ее к осторожности. Они слышали друг друга через стены, но никогда так не переговаривались. При встрече они не делали вид, будто не знают, что происходило за стеной, но в разговорах касались лишь того, о чем один сам сообщал другому.

Знали, когда можно войти, но всегда стучались, ожидая ответа. Находили предлог, чтобы заранее предупредить другого о своих планах.

Оба избегали думать о том, что будет, если один из них найдет постоянную любовь. Стали бы они тогда интриговать друг против друга? Хотя ведь они и так интриговали, стараясь не допустить этого. Повторяли как пароль: «Только не води сюда, здесь невозможно жить».

Они вели себя, как будто были в гостях один у другого. Спали иногда с кем-нибудь, иногда друг с другом. Не играли в опасную дружбу «подруги» и доброй бабы-натуралки, женщины и ее доброго приятеля-голубого. Просто квартира была такая. Хотя голубым он не был. Интересно, как он спал с ней — как Юлиус или как Лейла? И как было узнать это — по тому, входил он в нее или нет?

Она вспомнила идиотский рисунок из какого-то комикса: дрожащий пенис, заполненный женской фигурой с пышными формами.

Было поздно, оба устали. Ребекка взглянула на него. Он дотронулся до ее колена, провел пальцами по бедру. Она отвела взгляд. Он спросил:

— Полежим?

Он мог выразиться и прямее, но было ясно, что тогда все сразу бы перестало быть простым и ясным.

— Где?

— Без разницы. Хочешь, пойдем ко мне, хочешь, к тебе.

Ни один не сдвинулся с места. Он снова погладил ее колено, как будто с тем что-то было не в порядке. Ребекка очнулась: — Давай ко мне.

Он возился долго. Она слышала его шаги, шум воды, включаемой и выключаемой несколько раз. Наконец раздалось полосканье горла. Она успела расслабиться — возможно, зря.

Она отодвинулась, освободив ему место, но не слишком много. Они разделись в тесноте, не вставая.

Она была не готова. Лучше бы уж он сначала зашел к себе, а она провалилась в подушку и лишь потом узнала бы его в запахе своих рук, ладоней и пальцев.

Постепенно оживая, они нашли руки друг друга, обнялись. Слегка повернулись и убедились, что стало удобно. Поцеловались, чувствуя ответное движение не только губ, но и рук.

Ребекка ощутила на вкус последний легкий привет розовой жвачки, которую он вынул изо рта перед ванной. Вот бы начали опять выпускать сладости со старыми добрыми синтетическими наполнителями, но не в тех жутких дозах, как раньше, от которых бывает рак, а так, как этот вкус сейчас, гомеопатически.

Их движения замедлились и постепенно сошли на нет. Хоть бы грохнуло где-нибудь, а то ведь ничего не получится. Свалило бы их с кровати или хотя бы перевернуло.

— И ты такой же. Такой же, как я. Юлиус закатил глаза и привычно отрезал:

— Извини.

— Ты не виноват. — Ребекка не расстроилась. Это была просто глупая фраза, и она надеялась, что именно так он ее и воспримет.

Наконец она решилась зайти в ванную. Тела там не было. Она не столько испугалась, сколько, честно говоря, даже слегка обрадовалась: хлопот меньше. Может быть, это Даниель и Крис забрали его, пока она спала. Но тот, кто забрал тело, мог ведь раньше и привезти его сюда. Это не полиция: они в любом случае были бы обязаны запечатать дверь.

Ей стало тоскливо. Даже трупа Юлиуса у нее не осталось. Однако в голове крутилось что-то иное, не печаль и не боль: казалось, будто ее лишили чего-то нужного.

Нет, странностей и лакун не было, ее самосознание еще могло с этим справиться. Или она просто не замечала их, как за легким недомоганием не замечаешь надвигающейся старости и неизлечимой болезни?

Ребекка подумала о полуразрушенном мозге Юлиуса, давно уже не способном предотвращать нервные припадки.

А может, у Юлиуса не приступы появлялись от наркотиков, а он принимал наркотики, чтобы смягчать их, отчего выходило только хуже?

Ребекке казалось, будто тысячи тупых пальцев легонько тычутся ей в затылок. Головная боль была несильной, но мысли ускользали.

Она лежала уже несколько часов и никак не могла заснуть, но свет включать не хотела. Полежать еще часок, а потом пойти в туалет, умыться и налить себе чаю, и все в темноте?

Она знала: чем бы она ни занялась теперь, все будет без толку и будет длиться без конца. Могла начать перечитывать свои книги или сортировать их по полкам. Могла, если бы занималась гимнастикой, делать какие-нибудь упражнения, чтобы привести тело в тонус. Могла позвонить кому-нибудь — ну да, тут-то конец будет, ведь тот может положить трубку. Но от этого все равно ничего бы не изменилось, разве что она просто упала бы от усталости.

Так, изнывая от скуки и бесполезных воспоминаний, Ребекка и лежала, пока не заснула на рассвете, когда уже занимался новый день.

Проснувшись, она не чувствовала себя усталой, но была совершенно без сил. Встала и поплелась в ванную, благо ни отпирать первую дверь, ни запирать вторую не было надобности.

Долго рассматривала себя нагишом в зеркале, вертя еще не гнущейся шеей так, что на ней образовывались глубокие складки. Задница у нее еще ничего: что ни надень, хоть обтягивающее, хоть свободное, хоть жесткое или мягкое, выглядела она… «фривольно» — вспомнила слово, которым раньше не пользовалась никогда.

На самом деле любая одежда ее только портила. Заставляла смотреть на лицо, а на нем у нее никогда не было ни достойного, ни даже определенного выражения.

В этом — ее проклятие. Ей очень пошли бы белая прозрачная блузка, застиранные джинсы и ковбойские сапоги цвета мальвы. И густые вьющиеся волосы. Если бы они были. И к ним еще черная куртка без рукавов и широкое пальто из натуральной кожи.

Когда же людям надоест приносить свою самую выразительную часть тела в жертву непогоде и мимике — постоянной, предательской, бесполезной? Начали бы тренировать лицо и щадить его, как когда-то щадили руки, — те, кто мог себе это позволить, конечно.

Что вообще означает чье-то лицо? Увидев его хоть мельком, она потом узнавала его всегда, но не сумела бы описать лица даже старых знакомых. Узнавание и оценка стали у нее настолько бессознательными, что она не понимала, например, как можно создать фоторобот.

Вот бы лица были, как автомобили, каждый год новая модель. И обводы с каждым разом все лучше, и пассажиров вмещается все больше, но машина всегда узнаваема. Все та же кожа определенной жесткости, тот же набор заранее запланированных морщин, и от носа до губ всегда ровно сантиметр.

Да что лицо! Лучше, чтобы все части тела были видоизменяемы. И одежда могла бы возбуждать всю поверхность тела, не важно, где там что.

За последние десятилетия люди стали заметно больше ростом, а никто этого как будто даже не замечает. Растут, как города, а улочки-то узкие, и городской транспорт уже не справляется. Лекала стали делать длиннее, но ведь почти любое платье, и обувь особенно, сохраняют красоту только при небольших размерах, для которых они, собственно, и моделировались, а для больших размеров их просто вытянули, и стало некрасиво.

При небольшом росте человек меньше ест, ему всего нужно меньше, и места везде хватает, и все кругом представляется ему таким большим и волнующим. Даже на самых дешевых местах в самолетах можно вытянуть ноги. К чему весь этот ажиотаж: больше, больше? Большое волнует, но в нем нет величия. Пусть у тебя самый большой автомобиль и самый большой дом, но сам-то ты от этого больше не станешь.

Юлиус был так высок и так худ, что стоило ему чуть приподнять плечи, как он уже казался вешалкой.

Если он держал спину прямо, то выглядел деревянным. Хотя рост у него был всего-то на несколько сантиметров выше среднего.

Интересно, как бы он выглядел, если бы голова у него была на несколько размеров меньше или больше? Или если бы у него выпали все волосы, а парика он не носил бы? У него кожа потела и чесалась — что, если бы он выбрил себе все волосы? Хотя нет, с облегчением вспомнила она, у него всегда был включен кондишен.

От внешности зависело так много, что видимость и сущность никак друг с другом не связывались. Изюминка пропадала.

Стараясь вспомнить как можно больше — на всякий случай, вдруг понадобится? — Ребекка не отдавала себя отчета, что большая часть даже этих уже осознанных воспоминаний для нее совершенно бесполезна или она забудет их раньше, чем они ей пригодятся. Нет, она не надеялась, что этот процесс осознания, требующий безумного количества времени, поможет ей укрепить ум и память. Но, увязая в мелочах, она не могла сопоставить их и выделить главное. Не умела сосредоточиться на том, что необходимо в данный момент.

Вся жизнь состоит из мелочей. Поэтому напрягаться незачем, но заниматься ими придется.

Она думала: ну, прочту я еще одну книгу, потом еще одну, потом газету, а потом помру. После смерти Юлиуса она не испытывала особой жажды жить. Необходимость сосредоточиваться то на том, то на этом казалась ей глупостью и нервировала.

Сама она отвлечься от всего этого не могла, значит, пусть ее развлечет внешний мир. Но бродить по улицам или переключаться с канала на канал было слишком утомительно. Пообщаться бы с кем-нибудь, но лучше письменно, так как ее внимания хватало лишь на несколько секунд. Внезапно ее охватила волна отвращения, потом другая, каждая длилась по несколько минут, но потом все прошло, как не было.

Она писала, что в голову взбредет, сплошную ложь, не надеясь ни на что, кроме снисхождения к своим словам и к себе, за ними прячущейся. Ее невидимый собеседник только дивился, получая ее путаные, неоконченные фразы, сцены неизвестной ему реальности, не верил, но не обижался и требовал продолжения.

«Откуда он взялся?»

«Он там был».

«Ты там с ним познакомилась?»

«Да нет, хотя в конечном итоге произошло именно это. Ну, примерно как ты со мной, ты ведь тоже сам ничего мне не рассказываешь и не говоришь специально для меня».

«А раньше ты его никогда не видела?»

«Нет, но все остальные его знали».

И немного погодя добавила:

«Ты мне не веришь?»

«Как ты все это разузнала?»

«Потому что они не хотели, чтобы я знала. Вот увидишь, они будут все отрицать. Хотя нет, они просто скажут, что никогда в глаза меня не видели».

«Ты боишься встречаться с ними?»

«Нет, мне все равно».

«А то, что он что-то знал, их не волновало?»

Ребекка не могла вспомнить об этом ничего. Может, это решающая проверка, не лжет ли она? Отвечать надо было сразу. Или писать очень длинный ответ, ведь собеседник не знает, с какой скоростью она умеет печатать.

Она взмокла от напряжения, пальцы заскользили по клавиатуре, пошли опечатки. Нет, это бессмысленно. Она написала только: «Не знаю».

«Знаешь».

И потом: «Ты сказала ему, говорила с ним об этом?»

И еще через две минуты: «А он потом сообщил им, что ты все знаешь?»

«Нет, это точно нет. Он никогда так не делал. Я уверена, что он никому ничего не сообщал».

И добавила: «Вот и все, этого более чем достаточно».

«Почему ты сказала только ему?»

«Не надо…»

Видимо, он действительно ожидал продолжения, потому что ответил лишь через несколько минут: «Похоже, ты упустила свой последний шанс».

«Если бы я сказала им, они бы стали потом все отрицать».

«А может, было бы лучше, если бы они знали, что ты все знаешь?»

«Было бы не лучше, если бы они знали, что я знаю, что они лгут».

«Судя по твоим же словам, они из тех, кого никогда не волнует, что творится вокруг. Для них реально лишь то, к чему их толкнет ситуация или ты. Люди боятся тех, кого обманули, это страх инстинктивный, вот почему устные договоренности так строго соблюдаются и в наши дни».

«В мелочах — возможно, особенно с незнакомыми людьми».

«Разве они не чувствовали бы себя еще увереннее, если бы знали, что ты знаешь, но будешь молчать?»

«Они все равно были бы не уверены, а я не хочу тратить силы, чтобы сказать и нажить врагов».

«Ты уже тратишь силы, чтобы молчать».

«Я жду подходящего момента».

Она напечатала «подожди», чтобы не передавать важную мысль по кусочкам:

«Если мне навязывают очередной разговор и рассказывают очередную ложь, что и мать-то у него в больнице, у нее рак, и уже второй раз, и что сам он стареет, и напрямую он никогда денег не просит, а только говорит: купи сухого молока, но потом выходит, что я трачу на него в десять раз больше тех денег, от которых, к примеру, любой нищий, дай я их ему, был бы счастлив до небес, то из такой ситуации мне выпутаться очень трудно. Я не хочу оплачивать эту его ложь в поте лица. Я не испытываю жалости, когда он лжет ради денег. Я не умею возмущаться, когда он обманывает. Но меня это бесит. Он ставит меня перед выбором: либо верить всему, что он говорит, либо сразу от всего отказаться».

«Так ведь на этом строится любая реклама».

«Меня бесит, что он со мной всегда только лжет и даже, наверное, кроит свою ложь специально по моей мерке. Ждет, чтобы я взорвалась, и тогда он отследит мою реакцию и подкорректирует свою ложь, чтобы еще больше связать меня».

«И что же?»

«Я подумала, что надо просто дать ему денег, как нищему. Не дав ему, зато отдав нищим, я бы вознаградила их за скромность и нежелание лгать. Но мне стало противно. Тем более что денег у меня с собой не было, я сказала ему об этом и быстро ушла, чтобы он не мог последовать за мной. А он ждал меня, я это еще издали увидела, ждал, чтобы надавить мне на совесть. Нет, теперь будет так: я подаю только нищим, кого встречу на улице».

«Ну так ты же ушла».

«Я потом подумала, что надо было отдать нищим вообще всю мелочь, которая у меня с собой, а потом прийти и сказать: денег нет, извини».

«А если бы он не поверил и стал настаивать?»

«Я умею быть жабой, тем более что когда мне лгут — это одно, а когда мне не верят — это совсем другое».

«Почему?»

Этого она не знала. Ей самой это объяснение казалось недостаточным, хотя она и поступала на деле именно так. Нет, так она и впрямь не выбралась бы из ловушки, разве что ей бы помог случай или его оплошность. Но потом она бы все равно задала себе вопрос: с чего бы он — или ситуация — так легко вдруг отпустил ее, и тут же попала бы в следующую, еще более глубокую ловушку.

«Бог любит троицу. Ты думаешь, что теперь с тебя хватит. Все, конец, ты больше не можешь, да, но после первого и второго обязательно будет и третье».

«А то, что уже было, пойдет в зачет или надо считать заново?»

«Зависит от того, на что ты замахиваешься — на все сразу или только на то, что под рукой. Если утроить длину квадрата, сколько квадратов получится, три или девять? Все зависит от того, с какой стороны смотреть, сверху или сбоку. Как ни считай, во всем есть смысл, но нет толка. Но в любом случае считать придется дальше, чем до двух».

«Как выжить в оставшуюся треть, или в три четверти, или сколько хочешь, когда больше нет сил?»

«А никак. Ты сойдешь с дистанции, и у тебя будет всего лишь психический коллапс. И забудь думать, что у тебя ничего не выйдет».

Ребекка никак не могла вернуться к себе самой, какой была прошлым вечером. Но, возможно, теперешняя бледность позволит ей достичь нужного — за счет, так сказать, захода от противного. Она сильно надеялась на дорогущий тональный крем, дающий нежный бледный колор. Больше краситься не стала и натянула прямо на голое тело черную блузку, узкий вырез которой заканчивался далеко внизу под грудями.

При всех телодвижениях, даже неловких, ее грудь, пусть маленькая, но хорошо оформленная, под блузкой никак не просматривалась. Она разглядывала себя с бесстыдством амазонки, подтягивающей на груди ремешки боевой куртки. Легкая, свободная ткань подчеркивала выступающие ключицы и прочие кости, торчащие отовсюду, вплоть до таза, на которых шерстяная юбка растягивалась, как на рогах.

Увидела, что у нее красные глаза. Пошла в ванную, намочила горячей водой салфетку, приложила на минуту к одному веку, к другому. Красные — ну, красные, но дальше им краснеть никак нельзя!

Дверь открыла Крис. На ней были выцветшие леггинсы «Деним» и мохристый черный свитер. Очередной вариант «одежды для досуга»: футболка или майка плюс джинсы или треники, уже много лет как освободившие женщин от необходимости следовать высокой моде. Тем больше денег они могли теперь тратить на интерьер. Вместо того чтобы покупать кучи дешевых бижу — цепочки, браслеты, серебряные сережки, — люди вкладывали деньги в квартиру. Вместо шмоток они закупали кровати, карнизы, а еще пуще заказывали их в мастерских за страшные деньги. Бижу отошли на задний план.

А начиналось все со старинных реклам, расписанных огромными буквами, и вошедших тогда в моду вентиляторов: это означало реноме, ради которого многие готовы были разориться. Моя личная жизнь — не тронь ее! — что может быть более личным или близким, как любимый бар на углу или отдельное купе в поезде дальнего следования, о чем, кроме тебя, не знает больше никто, а другие могут только мечтать?

Поздние отростки модерна, оказавшиеся гораздо более живучими, чем сам модернизм, открыли наконец путь самотворчеству: как отделать свои стены, пол и потолок. Квартиры обрастали деталями, как детский конструктор. Масса фирм боролась за монополию на производство деталей. Предлагались самые разнообразные панели всех возможных расцветок, особые («только у нас!») подвески и навески. А между ними — все те же огромные буквы и новые пепельницы для отдельных купе.

— Заходи, — сказала Крис и, взглянув на принесенную Ребеккой бутылку, вздохнула: — Вот только бокалы у нас все побились.

В квартире было прибрано так, как будто вечеринка должна была начаться сегодня. Они уселись на толстый махровый ковер на полу, и Ребекка разлила вино в нашедшуюся посуду.

Встреча не была неприятной.

Ребекка спросила о Юлиусе:

— Ты любила его?

— Ну, почти да, я думаю. Но от дружбы все равно было никуда не деться.

— Так у него было со всеми.

Она поняла, что вышло неуклюже, и попыталась объяснить:

— Это он так понимал дружбу.

— Ну. А ты?

Крис сказала это так легко, что Ребекка поняла: ей предлагают быть с ними заодно и ждут от нее того же. То есть больше говорить не о чем. Поэтому она не могла ответить: «Я тоже».

Тем более что это была бы неправда.

Ответила с усмешкой, но без злости:

— Ой, да ладно.

— О чем ни спросишь, все не по тебе.

Ребекка понимала, что Крис нашла бы, что сказать, чтобы задеть ее. И что тогда? Обмен репликами уже показывал, доказывал, что это всего лишь перемирие. Нужны были веские слова. И они нашлись.

— Во всяком случае, ты не возражаешь.

— Я и не возражаю, — ответила Ребекка в тон ей.

— А теперь вот тебе доказательство. — Крис медленно подняла сжатую в кулак руку, поднеся ее к лицу Ребекки, а потом расправив пальцы: — Видишь рану? — И подмигнула, помахав указательным пальцем у нее перед носом.

Ребекка наконец поняла, что все сказанное ей на руку.

— Нет, на самом деле с Юлиусом все было не совсем так. Я, конечно, даже не пыталась разговаривать с ним об этом. Хотя однажды попробовала, но он не понял, чего я хочу, а я просто не нашла нужных слов. Нет, тогда он действительно меня просто не понял.

— Дурак, что ли?

— Он просто не любил думать. Становился жутко деловым, когда ему вдруг что-то светило, то есть появлялась работа, где он надеялся прославиться. Но все эти работы были мелкими, побочными, там славы не заработаешь. Ну, не вышло, и тогда он делал все, чтобы понравиться, и подлизывался к дуракам. И терпел брань, которой они вознаграждали его за работу. Он был слишком терпелив… или скорее слишком ленив, чтобы реагировать на брань и даже на самые страшные угрозы.

Ребекка рассуждала о Юлиусе, как учитель перед школьниками, подозревая, что Крис самой это давно все известно. Интересно, откуда? Да и самой Ребекке известно ли о нем вообще хоть что-нибудь?

Крис задала Ребекке вопрос как бы от лица Юлиуса:

— Если ты меня не любишь, то бросить меня — что, гордости не хватает?

— Так ведь он сам только и ждал, чтобы его бросили. Нет, даже не так. Он жил, как собака, которой дают корм, и она довольна, а не дают, так что поделаешь.

— Собаки хотя бы слушаются своих хозяев.

— Ну, он всегда вносил свою долю за квартиру, без всяких отговорок и никогда не проверяя моих счетов.

— А ты хотела от него чего-то еще? — Вопрос прозвучал так, что было неясно, имелся ли в виду бюджет или секс.

— Мы с ним и спорили-то только о музыке, стоящая она или не стоящая, когда слушали. Я знаю, что споры о музыке были для меня поводом уйти от разговоров на другие темы. Хотя я была не против разговоров. Музыка была для меня вроде оружия: если не с кем воевать, то таскать его с собой — ненужная тяжесть.

Я не то чтобы скептик. Но призывать его к ответу было безнадежно, все равно что писать письмо, которое он прочтет неизвестно когда и неизвестно в каком настроении, которого я не могу ни угадать, ни предвидеть. Хотя иногда бывало, что он отвечал.

— А я написала ему на голубом, таком тоненьком листке бумаги, и нарисовала по краям срубленные тополя. Но только свое имя.

Писать о вещах, которых не чувствуешь, трудно. Можно подбирать слова, всякие там обороты и грамотно составлять их. Но это выйдет слишком продуманно. А когда говоришь, то за словами следуют ощущения, принося такое же облегчение, как слезы. Непосредственное присутствие другого человека мешает продумывать. Речь утрачивает структуру, и тогда начинается то нелогичное и путаное общение двух существ, которое и рождает доверие.

Я смущаюсь, чтобы дать другому время найти нужные слова. Нахожу нелепые отговорки, чтобы ему было что опровергать. Прикидываюсь дурочкой, чтобы остановить поток его клятв и заверений. Громко дышу, избегая его взгляда, который при этом немедленно мутнеет и добреет. Его голос тогда звучит мягче, улыбка перестает быть ироничной, он доволен. А я сижу перед ним, вся такая неловкая и беспомощная.

Крис продолжала этот перечень, воодушевляясь все больше, однако именно это заставило Ребекку по-настоящему ощутить, как далеки они с ней друг от друга. Она разыгрывала спектакли для стареющих мужчин. Сколь бы бесцеремонно она ни распоряжалась собой и миром, те были благодарны ей даже за то, что она перешагивала через их трупы.

— Потом многим казалось, что настала пора любви, осталось только письмо написать.

Крис достала из кармана смятый листок бумаги и прочла:

— «Главное — тронуть душу. А как тронешь письмом, если тебя нет рядом и нет результата? Видишь, я вовсе не пытаюсь поймать тебя ни в том, ни в другом смысле. Я вообще еще не знаю тебя, значит, узнаю позже. Мы с тобой обязательно встретимся. Все будет хорошо. А потом ты скажешь: „Давай уйдем отсюда“, и мы уйдем». Правда, к тому времени мы с ним уже встречались.

Постоянная переписка отнимает много времени и не содержит ничего путного; что-то важное узнаешь из нее, только когда она вдруг прерывается или письмо попадает не к тому адресату. Я пишу ему: позвони. Он отвечает: я, мол, звонил целый день и не дозвонился. Я: ты что думаешь, я буду сидеть и ждать твоего звонка? Если ты не трус, так просто взял бы и пришел бы.

Он и пришел. И сразу бросил на меня такой острый, быстрый взгляд, что говорить уже ничего не надо было.

Он еще не притронулся ко мне, но у меня было такое чувство, что он ко мне ластится.

Потом мы лежали рядом. Я улеглась, он последовал за мной. Мы не разговаривали, и я догадалась, что он ищет, как бы поприличнее ко мне подобраться. Он был по-настоящему смущен, а я внутренне ликовала. Как-то он теперь выберется из этой затруднительной ситуации?

На самом деле мне было приятно, что он так сдержан. Вдруг он встал, извинился и начал прощаться. Я пошла за ним, чувствуя себя полной дурой. Поймала себя на том, что повторяю: «Только не делай вид, что между нами ничего не было». Вот так я сама себя выдала.

— Да, он действительно повел себя очень по-умному — если все было так, как ты говоришь. — Ребекка нарочно сместила акценты, оценивая сказанное, не для того, чтобы прервать Крис, а чтобы сбить ее с курса.

— Я догнала его и сказала: «Если ты сейчас уйдешь, так мне ведь не трудно увязаться за тобой куда угодно. Вряд ли это понравится тебе больше, чем если мы просто останемся здесь».

Мой неожиданный протест, казалось, ошеломил его. Или он прикидывался? Думал, что теперь надо сделать вид, будто ему стыдно. И притом изобразить скромность и достоинство. И он-таки сумел выразить и то и другое, я даже поразилась его мастерству.

— Он был просто влюблен.

— На это мне было давно наплевать. Мы еще немного поговорили, но даже мне скоро стало ясно, что у нас ничего не выйдет. Конечно, если мне без него станет скучно, то я не допустила бы слишком долгой разлуки. Но ехать к нему?! Он шел по огромной квадратной площади, и я думала, что он давно вышел за пределы слышимости, но тут он смачно сплюнул, и я услышала это.

Ребекка находилась слишком близко к Крис, чтобы как следует разглядеть выражение ее лица, однако все равно была уже уверена, что говорит Крис не о Юлиусе. Крис сладко потянулась, слегка задев Ребекку, и та почувствовала теплое прикосновение к своему бедру.

Они полулежали, глядя на выключенный телевизор, все еще стоявший в комнате.

— Я люблю только солнечный свет или свечи, если только не смотрю телевизор. Не выношу электрического света: я не могу при нем читать, и уж тем более разговаривать и целоваться.

Крис снова уселась прямо, достала из другого кармана фотографию и протянула ее Ребекке:

— Моя первая любовь.

Сказано с усмешкой? Ребекка не видела лица Крис, да и на фотографии в наступающих сумерках трудно было разглядеть что-то. Непонятно было, где и когда она сделана. Кто этот человек? И сколько ему сейчас лет? А Крис не скажет, только посмеется над ней.

— Фотография может быть подделкой…

— …А человек — не может? Помолчав, Крис сказала:

— Я была невзрачной серой мышкой.

Вряд ли это относилось ко времени, когда был сделан снимок. О чем бы она ни говорила, люди и вещи существовали для нее каждый в своем отдельном времени.

— У меня не было ничего, кроме собственного внутреннего мира, и когда кто-то пытался отнять его у меня или проникнуть туда против моей воли, я страшно возмущалась: Сначала я научилась, когда хотела, глядеть на мир отсутствующим взглядом. Потом постаралась овладеть мимикой. Я горевала, но изображала радость и веселье. Испытывала боль, но выглядела довольной. Труднее всего мне далось умение подавлять вспышки неожиданной радости.

Что я там думаю, это было мое личное дело, и выказывала я только то, что, по моему мнению, могло принести мне пользу.

Помолчав, она продолжила:

— Я добилась того, чтобы мое по-настоящему сильное чувство выглядело притворным. Тогда другой начинал сомневаться в нем, вместо того чтобы обороняться. Моя выдержка дала свои плоды: он очень быстро оказывался у меня в постели. Мне ничто не доставляло большей радости и удовольствия, чем вот такая, на вид ленивая, любовная игра.

— А ты не боялась разочарований?

— Наоборот, мы оба только того и желали, чтобы все это кончилось как можно хуже.

— Желали? Каждый — другому? Крис вдруг преобразилась:

— «Ты меня бросила!» — «Ты сам хотел от меня избавиться!» — «Как ты могла?!»

Успокоившись, выдала еще одну сентенцию:

— Для меня эти кризисы были всего лишь хорошей школой.

— Потому что тебе давно было на все наплевать. Упрек был, конечно, дешевый, но Ребекка сейчас думала больше о бутылке вина, о телевизоре и предстоящем совместном приятном вечере, чем о том, что услышала.

— К великим потрясениям стоит привыкнуть.

— Если речь о любви, то как раз наоборот, — парировала Ребекка.

— Тогда тебе бы понравился Буркхард. Увидев, как искренне он волнуется по любому поводу, я решила познакомиться с ним. А потом и с его сыном, Даниелем.

В разговоре Буркхард то и дело перескакивал с одного на другое, однако умным я бы его не назвала. Даже не двигаясь, он тратил колоссальное количество энергии. Надолго он не отвлекался, но и не давал себе труда сосредоточиться на мне.

Мне стало скучно, но я уже настолько устала, что мне лень было уходить. Я обхватила ладонями его голову, уставилась прямо в глаза, он взял в ладони мои руки, и я стала рассказывать ему про один действительно удивительный день. В мельчайших подробностях, как в сказках про жизнь в раю. Каждая новая подробность скорее мешает другой, чем складывается в общую картину. В таких случаях только талант рассказчика или какая-нибудь сочная деталь не дает сказке развалиться.

Я спросила: «А безумный карнавал любви, когда секса столько, что он переходит в катарсис, неужели он тебе не доступен?» И еще подняла ставки: «Этому же ничто и никогда помешать не может». И потом: «Наверное, ты устал, у тебя тяжесть в желудке, колени ноют и сердце заходится». — Я была уверена, что так оно и есть, и оказалась права.

Он сказал, что хочет, чтобы я устроила вечеринку, а он все оплатит. Пусть, мол, твои гости будут счастливы хотя бы на время. Как ее провести, пусть меня не беспокоит. Только не надо ничего обещать заранее, хотя я и так не хотела никому ничего обещать, просто чтобы никто не нашел повода отказаться и не прийти.

А кто знает, чем можно осчастливить других? И кто согласится, чтобы его чем-то осчастливили?

— Не одним счастьем жив человек.

— Хозяин вечеринки — это всегда тренер, обучающий других игре, в которой у каждого свой выигрыш или проигрыш. Ведь быть судьей в игре хочется каждому. Счастье у каждого свое, и оно не разбирается на блоки, которые можно раздать на всех или подарить кому-то.

— А если перевести на деньги?

— А тут все просто: люди радуются, когда им удается за небольшие деньги заполучить что-то очень хорошее. И точно так же радуются, когда им удается приобрести что-то очень хорошее за очень большие деньги. Они радуются как тому, что сумели на это заработать, так и тому, что им повезло получить что-то задаром.

Вот я и раздала половину денег тем, кого пригласила, во всяком случае, тем друзьям и знакомым, от которых хотела, чтобы они подготовились как следует.

То есть как бы выдала им аванс. Я знаю, что халява развращает. Но им пришлось взять на себя определенные обязательства, и тут уж точно проявилась бы сущность каждого. Все, кто придет на вечеринку, фактически подвергались проверке на вшивость.

Возможно, что все шмотки и прочие причиндалы, закупленные специально для вечеринки, надо было бы в какой-то момент собрать и сжечь. Не в качестве ритуала, это дурость. А как знак, что им и оставшись нагишом, следует не бежать с вечеринки, а наоборот, еще больше раскрепоститься и показать себя, и уж ни в коем случае не отрубаться.

«И венцом настоящей вечеринки может быть только смерть», — подумала Ребекка, но вслух этого не сказала. Сколь бы ни была проста, ясна и верна эта мысль, в отношении той вечеринки она прозвучала бы как плохая острота. Или, может быть, смысл той вечеринки заключался именно в этом?

— А куда делся Буркхард?

— Он не хотел нам мешать. Даже по хозяйству помогать не хотел, чтобы, как он выразился, не портить никому настроение своей кислой рожей. Тем более что готовить он все равно не умеет. Нет, он не прятался, просто ему не хотелось никому мозолить глаза. Вот его и не было видно.

Вроде бы Крис ответила, но вопрос остался открытым. О чем ни спроси, все выходит лажа. Хотя, похоже, Крис и в самом деле не знает, что там произошло дальше. И концов не найти, и Буркхард, возможно, тоже уже мертв.

— Видела мох, которым оброс дом? Раньше мне это нравилось, и я представляла себе, как он впитывает воду, когда дождь, и не пропускает ее в дом. Теперь он меня угнетает, я его боюсь. Хотя выглядит красиво, особенно вблизи. Такие тоненькие стебельки, на которых иногда появляются крохотные цветочки, как маленькие желтенькие свечечки.

Крис положила руку Ребекке на затылок и начала гладить вверх и вниз, лаская отвердевшую от недосыпа кожу. Ребекка поцеловала ее в сомкнутые губы, хотя и мягкие, но неподатливые. Взгляд Крис был открытым, но скорее усталым, чем отсутствующим. Он мог означать что угодно — желание, страх, ожидание или скуку. Она вполне могла бы сказать сейчас: «У меня во рту пересохло. Поэтому я пью много жидкости и часто хожу в туалет. Считай, каждые три минуты». И Ребекка сразу же представила себе, как касаются друг друга их пересохшие языки.

Они взглянули друг на друга — это длилось целых пять секунд. Ребекка почувствовала, что ее лицо вспотело и покраснело, хотя еще ничего не произошло. Она погладила Крис по плечу и кончиками пальцев дотронулась до подмышки. Крис наклонилась к Ребекке, та откинулась на спину, и вскоре обе лежали — Крис сверху, Ребекка снизу, — но ничего не делали. Ощущали друг друга. Ребекка расстегнула молнию у Крис на брюках и погладила ее по всему животу вверх-вниз. Крис стянула с Ребекки юбку, сняла остальное и медленно, осторожно залезла на нее, сидя верхом.

Теплые бедра коснулись лица Ребекки, и у нее закружилась голова. Что задумала Крис — дать ей полизать свои пальцы ног? Или развернуться и лечь на нее валетом? Или она сейчас встанет и уйдет? Впрочем, Ребекке было хорошо. Это не было близостью, однако она-то уж точно останется тут до конца.

Крис встала и пошла в туалет. Ребекка услышала звук струи, и он понравился ей. Как будто птичка поех — сама по себе, без занудливой мелодии. Но это был человек, и это была подсказка… Хотя она не ждала ничего, а только следила, как напрягается ее тело, быстрее даже, чем в присутствии другого человеческого тела, и без ненужных недоразумений.

Крис вернулась и, недолго полежав рядом, перевернулась так, чтобы ее голова пришлась между ног Ребекки. Та сделала то же.

Они не торопились, поэтому на нежность это не походило. Любое движение было редким событием. Каждый новый уровень, которого они достигали, длился минутами, прежде чем наступало новое движение.

Ребекка начала дышать сильнее, пытаясь сдерживаться — бессознательно, просто оттягивая момент экстаза, — и тут Крис кончила, чуть-чуть быстрее и сильнее, чем она.

Ребекка не знала, что испытывала Крис. Они лежали рядом, и пот одной было не отличить от пота другой.

Они поднялись, сходили по очереди в душ и в туалет. Смотрели телевизор, пока не заметили, что уже рассвело. Тогда они легли в постель в другой комнате и посмотрели друг на друга. Их взгляд ничего не выражал и не искал. Было чисто, светло и ясно, дыхание было ровным. Ребекка уснула.

Проснулась оттого, что зазвонил телефон. Крис не было, и Ребекка подняла трубку. Это был Даниель.

— Отец умер.

В его голосе слышался вызов. Она не знала, как реагировать. Была ли эта смерть связана с двумя первыми или не связана ни с чем?

— Он был трезв, попал под машину. Было вскрытие. Как будто она вела статистику смертей в семье Даниеля, и тот был рад пополнить ее.

— А водитель?

— Скрылся. Была ночь, свидетелей нет. Отец переходил дорогу на светофоре, хотя, конечно, никто не знает, горел ли в тот момент красный или зеленый.

Это могло быть подстроено. Даниель был агрессивен, потому что снова думал, будто Ребекка хочет приписать ему и эту, и те две смерти:

— Да, несчастные случаи бывают, как и аварии, но это не значит, что в них нужно винить себя или других — это тупик, причем безнадежный.

Ребекка ответила спокойно:

— В своей смерти каждый в какой-то мере виноват сам, за исключением разве что авиакатастроф, которые в нашем якобы стабильном обществе легко укладываются в рамки среднестатистической нормы риска.

— Знаю, знаю. Если тебе уже есть двадцать пять, тридцать или сорок, то помирай, сколько хочешь, хоть в массовой катастрофе, хоть от болезни. Но…

— Ты сейчас где?

— Дома, у отца.

Ребекка встала и заметила на полу у кровати пепельницу, полную окурков и вонявшую. Неужели Крис всю ночь не спала и наблюдала за ней? До сих пор Ребекка не видела, чтобы Крис курила.

— Ты с ним разговаривал еще после вечеринки?

— Нет.

— Я еду.

Широкая, почти круглосуточно забитая пробками магистраль вела далеко за пределы старого центра. Быстрее всего город развивался именно в этом направлении. Почти прямо над улицей тянулась двухэтажная эстакада для электричек, опиравшаяся на чудовищные бетонные столбы и все еще достраивавшаяся — обычный долгострой, планы которого перекраивались каждый год. Сейчас, когда город практически перестал расти, эта линия уперлась бы в еще не застроенные холмы.

Время было уже обеденное, но Ребекка решила, что до Даниеля все-таки проще доехать по этой улице, чтобы не мучиться с пересадками и объездами. Она наняла такси-мотоциклет — и габариты небольшие, из пробок вывернется, и шуму много, так что его трудно оттеснить или не заметить. Ехать было тяжело, а в респираторе еще и душно. Езда на мотоцикле среди выхлопных газов и струй горячего воздуха от кондиционеров даже в прохладный день вызывала ощущение страшной жары.

Ребекка даже не пыталась сдерживать дыхание. Попробовала, но скоро бросила не дышать в соседстве с редкими, но особенно вонючими трубами дизелей. Запах казался ей даже приятным. Это был ее город, и она жила его шумом и газами. Когда мотоцикл вдруг кренился или резко рвал с места, она оставалась спокойной. Долго ли еще ехать, сколько еще переулков придется намотать на колеса, обходя очередную пробку, — не важно, тариф все равно один. И своих онемевших, судорожно вцепившихся во что-то рук она тоже не чувствовала.

Только глаза болели, и поделать с этим ничего нельзя было. То ли солнечные очки, хоть и «облегающие», все же пропускали под края ядовитый ветер, то ли глаза горели от стекавшего со лба соленого пота. Но, моргая, она лишь острее вглядывалась в мелькающие дома и машины, стараясь не упустить ни одной детали. В них отражалась мода, за которой она не успевала следить и которой не собиралась следовать. Объединяла всю эту катавасию одна определенная нота, заразившая как жителей и гостей старого центра, так, видимо, и творцов этой новой моды, когда одежда не красит, а обесцвечивает человека: матовый палевый фон, где местами проступают яркие пятна, нелепые пестрые кляксы то на галстуке, то там, где извне не видно, — на трусах. Машины и дома все состояли из противоречии: мягкие, уютные формы, выкрашенные в антрацитово-черный цвет, но с забавными розовыми полосками. Различия между новенькой парадной и дряхлой дачной машиной стерлись, как и различия между строгой конторской и пошлой кино-бордельной архитектурой.

Ребекку трогало то, что каждый дом и каждую машину ведь кто-то придумал, и его придумка будет жить еще много лет. Она вспомнила, как несколько лет назад, когда ей хронически не хватало денег, она покупала себе платья с расчетом носить их по крайней мере полгода, а если получится, то и целый год, и ну ее к черту, всю эту высокую моду. Зато их ей было не жалко и, если платье попалось не то, кто мог заставить ее носить его?

Категорическое «да» означало то же, что и категорическое «нет». Если человека одолевали сомнения в искренности Юлиуса, тот относился к этому с исключительной деликатностью. Легко было поверить, что именно к тебе Юлиус относится совершенно по-особому — да так оно, в сущности, и было. Ему хотелось, чтобы каждый, кто общается с ним, был счастлив. Зачем еще дарить другим свое восхищение, кроме как для того, чтобы они любили дарителя? Их любовь придавала ему столько силы, что он охотно делился ею со всеми. Конечно, у него бывали сомнения, все ли его действительно так любят, однако они быстро рассеивались, не оставляя после себя хоть сколько-нибудь значимых воспоминаний, что же такого необычного он сказал или сделал тому или иному человеку.

Юлиус мало ел и спал, терял вес и тратил свою силу на возвращение молодости и легкости бытия, хотя при дневном свете от молодости не оставалось и следа.

Может, он затаил обиду на Ребекку за то, что она, зная это и живя с ним, ни разу не упрекнула его и ни разу не выразила ни соболезнования, ни сочувствия? Пожалуй, он и вправду мог убить себя, чтобы в его смерти обвинили Ребекку и повесили ей на шею всех собак.

Иногда Юлиуса охватывала жажда деятельности, но в целом он, конечно, упустил все возможности занять приличное место и обеспечить свое благосостояние. В одном сне, который повторялся неоднократно, и он каждый раз рассказывал его ей, он видел башню, в которой жили разные люди из его прошлого, да и он сам жил в ней когда-то, как ему казалось. В ней было четыре или пять этажей, и там размещались двенадцать-четырнадцать квартир: вверху однокомнатные, внизу двух и трех. И вот он стоит перед этим зданием, которое уже не башня, а скорее серый многоквартирный дом неопределенного возраста, и через его двери входят и выходят люди из прошлого. Там, во сне, другого прошлого у него не было, и он мог лишь наблюдать за ними с расстояния в несколько метров. Прочие жильцы были ему не знакомы или просто не появлялись. Находилось здание в одном из более или менее центральных и фешенебельных районов города. Там, где жить считалось престижным. Так что он оказался в нужном месте, но не в нужное время. Такова была его судьба, хотя несчастливой ее назвать тоже нельзя было.

Он довольствовался тем, что время от времени мог позволить себе дорогостоящие желания. Что в поездках ему было все равно, сколько с него возьмут за ночлег — две марки или пятьсот. Если тебе с почтением оказывают гостеприимство и прочие услуги, то какая разница, сколько это стоит? Он не терпел лишь навязчивости, когда дорогой повар выносит посмотреть на выбор все свои гарниры. Поэтому чаще предпочитал сервис за две марки. Дело было не в экономии: за хорошее отношение заплатить не жалко. И не важно, что потом не хватит денег на другие развлечения.

Хотя он так и не научился тратить не задумываясь. Мог расстроиться от того, что получил что-то, не заплатив или недоплатив. Он не умел мерить жизнь деньгами, и торговаться тоже не умел. И очень редко встречал людей, знавших, как и он, что есть ценности превыше денег. Впрочем, сам-то он что мог предложить им? Разве что свои услуги в качестве альфонса.

Юлиус любил хватать через край, и в момент вдохновенного вранья сам в него верил. Но не умел притворяться по-настоящему удивленным или восхищенным. Поэтому нередко казался другим зазнайкой, пустышкой, у которого за фасадом ничего нет, который даже самые смертельные обиды воспринимает, как божью росу, и постоять за себя не способен, поэтому его первоначальный шарм рассеивался через пару часов.

Он не мешал другим изучать себя сколько хочешь. Другие обычно воспринимали это как комплекс превосходства, однако на самом деле это был один из его талантов: дать другим проявить себя во всей красе.

— О чем с тобой ни заговори, человек всегда чувствует себя загнанным в угол.

— Человек — нет, только ты.

Это он был «человек», и это он был «всегда», по крайней мере для Ребекки, как бы ни было велико разделявшее их на тот момент пространство-время. И она никогда не относилась к нему как к альфонсу, хотя поводов для этого, казалось, было более чем достаточно. Скорее как к гуру или к терапевту, учащему приспосабливаться к обстоятельствам: «Отбрось все, что считаешь своей силой! Стань слабой!» Из него мог бы получиться неплохой наркопродавец в каком-нибудь вшивом районе. Однако торговля в мелкую розницу, пусть даже кайфом, не просто не привлекала его: он никогда не разменивался на мелочи.

Свободное время Юлиус проводил в супермаркетах. Там были незаметные кафе и бары, и во многих его давно знали. Хотя никогда не обслуживали в кредит. То есть он мог, конечно, задолжать, дать расписку и расплатиться завтра или послезавтра, долг все равно был грошовый. Тем более что и долгом-то это не было, ему просто наливали, что осталось со вчерашнего дня, так что потеря для заведения была невелика — по правилам это все равно полагалось выливать на помойку или продавать за четверть цены, а удержать постоянного клиента всегда важнее.

Юлиус отлично знал все эти барно-магазинные трюки, но не избегал их. Просто игнорировал, хотя и пользовался любой лазейкой, чтобы лишний раз надуть тех, кто так нагло надувает других. Всегда охотно брал карточки скидок и всегда записывался в «постоянные клиенты», заранее зная, что за это он мог получить задаром разве что самое грошовое дерьмо.

Она проехала мимо нескольких торговых центров, от крыши до земли увешанных слоганами, менявшимися каждую неделю: неправдоподобно дешевые распродажи, скидки тем, кто накупит вещей на определенную сумму, лотереи по номеру чека или «подарок дня» — приз за покупку, сделанную в определенные часы. Так они действовали из месяца в месяц, отвлекаясь лишь на сезонные распродажи и лотереи. Эти приемы чередовались с такой очевидной периодичностью, что давно уже всем приелись. Или, перенятые всеми, от этого утратили силу? Впрочем, еженедельная смена слоганов могла служить привлечению каждый раз иной клиентуры — любителей лотерей, оптовиков, халявщиков или тех, кому не надо на работу с утра: для них это была своя тусовка, а для магазина — способ разнообразить ассортимент с минимумом затрат.

Для Юлиуса в магазинах главным были не товары, а кондиционеры. Цивилизованность он понимал как полную независимость от погоды на улице, как вечную ровную прохладу, когда, кажется, еще чуть-чуть — и начнешь зябнуть. Он любил, когда всякие дизайнерские изыски убирались, вновь уступая место этой технике, а стеклянный купол «временно» завешивали широкими полосами черной ткани (потом они так и висели годами), то ли потому, что дизайнеру портили картину солнечные лучи в торговом зале, то ли чтобы блики не слепили водителей на улице.

Юлиус ходил туда, когда ему бывало плохо после очередной загульной ночи, а лежать не хотелось. Движение в пространстве разных музыкальных заставок, постепенно сменяющихся и накладывающихся друг на друга, было для него своеобразным средством от ломки, заменявшим еду и все прочее.

Напряг, снимаемый еще большим напрягом. Как у этих, которые бегают «здоровья ради», только у них сил побольше, недаром уже сейчас, днем, вон их сколько бежит по дорожкам парка, поток за потоком, прямо серпантин какой-то. Где попросторнее — обязательно «парад-алле»: раэ-два, раз-два, под музыку и по команде массовика.

Напряг вместо отдыха — что это, деградация или, наоборот, средство от деградации для прогрессивно мыслящих буржуа? За исключением мелких деталей, большинство одето в достаточно престижное спортивное барахло, не так, как раньше, когда каждый напяливал на себя что попало. Как будто они и вправду считают своим долгом напрягаться не только на работе, но и на отдыхе.

И пусть даже они бегают только оттого, что не могут позволить себе абонемент в фитнес-центре, все равно, какой смысл показывать всем, каков ты есть, без макияжа? Как было все просто на заре промышленной революции: вкалываешь, ну и вкалывай себе. Весь город — одна большая фабрика, и выхода не ищи.

В эпоху компьютеров и экспрессов город отпустил на волю тех из рабов, кому мог это позволить, как раньше давал домик с садиком, парой яблонь и грядками овощей, и накрыл их собой, подобно сну.

Фасад ни о чем не говорил. Стекло, бетон, дверь почти незаметная. Высотка выглядела стеной, идиотски вытянутой в высоту. А улицы, ведшие к ней, — тоннелями, где на каждом километре боковой штрек, а в конце него — твоя норка. Тук-тук, можно в гости, правда ли у тебя еще есть место, которое могут отобрать в любой момент, но ты сидишь, думая, что отгородился от прочих?

Нажала кнопки, как помнила; механика устарелая, ни тебе камеры, ни даже домофона, вошла в подъезд, в лифт, где сразу заложило уши — Ребекка во второй раз набрала побольше воздуха, хотя особой нужды в этом, пожалуй, уже и не было, — вспомнила о городе и об остальных высотках. Эта была уже пару лет как самая отдаленная от центра.

По ночам тут, наверное, удобно заглядывать в еще не погашенные окна. А стекла немногих расположенных внизу контор и дорогих квартир просто отражают свет уличных фонарей.

Даниель повел ее по квартире в дальний конец. Фасадная сторона, откуда был виден город, лежащий далеко внизу на невысоких холмах, осталась позади. Разбросанные, сверкавшие отдельными стеклами группки домов справа терялись за зелеными массивами леса, а слева переходили в запущенные дачки и огороды.

Они вышли на лоджию. Грохот города тут смягчало журчание водопада, видимо, устроенного искусственно на близлежащей естественной скале. Растения на балконе слегка шуршали под ветром, но почти неслышно.

Город давно поделили на мелкие кусочки, жилплощадь считали по миллиметрам — на квадратном метре хрен выиграешь. И отсюда хорошо было видно, что потоки машин на дорогах сильно уплотнились. Это были уже не отдельные, хорошо различимые цветные пятнышки, а огромный и бесцветный поток. Ребекка пыталась выделить частное из общего, отделить случайное от закономерного. Солнце палило, ветра почти не было, и она вновь почувствовала усталость. Даниель уселся в тени обвивавших лоджию вьюнков.

Она поняла: пустыня сильнее бульвара, а взрыв сильнее покоя. На этом балконе никогда не забывали, что оказаться внизу всегда можно всего лишь через пять секунд. Она тут же представила себе тело, расплющенное об асфальт, с ошметками, разбрызганными на несколько метров, свежую кровь и порыв ветра, помогающий красным каплям запечатлеться на стене еще метра на полтора выше.

Рефлекторно обернулась к Даниелю, стараясь не глядеть назад, в квартиру:

— Стекла у вас не тонированные, не зеркальные, значит, вы не отгораживаетесь от внешнего мира.

— А чем может повредить внешний мир, если там всего лишь ветер, воздух и вода.

Помолчав, он продолжал тоном смертника:

— Есть форма жизни, в которой ты никогда не чувствуешь себя загнанным в угол. Когда тебя никто не расстреляет, если ты сделаешь лишний шаг вправо-влево. И все, что мне нужно, я там получаю. Я точно знаю, чего хочу, поэтому умею выбирать, что именно мне нужно в данный момент. Всего-то навсего та или эта книга, ночлег, душ. Но иногда меня охватывает внезапная жажда поиска, и тогда мир раскидывает передо мной целый базар возможностей, намеков и вариаций, после которых остается безумная усталость, но зато потом и мягкий глубокий сон. Единственное, что связывает меня с миром, это потребность принимать пищу, да и то не чаще, чем два раза в день.

Да, я зашорен, но много ли я теряю? Вряд ли больше того, что могу получить другим путем, гораздо более приятным. Чтобы распознать говно, нет нужды в него погружаться. А оно у каждого свое — так может, приятнее ограничиться отвлеченным представлением о том, что это такое?

И этот свой вопрос Даниель тоже не оставил без ответа. Он еще долго распространялся на эту тему, как бы нехотя, но с абсолютной уверенностью. Ему было неинтересно, но он все договаривал до конца. Как и тогда, по телефону, он разговаривал не с человеком, а со своим собственным представлением о нем и, видимо, решил держаться этой роли до конца.

Это не означало, что он не знал, как нужно было бы разговаривать в данной ситуации, чтобы произвести наилучшее впечатление. Непреодолимая ироническая улыбка выдавала его сразу. Но это был единственный прокол.

Внезапно оборвав речь, он встал и повел Ребекку в другую комнату, которой она еще не видела. Свет там был таким резким, что она даже зажмурилась. Прошло несколько минут, пока она сумела что-то разглядеть, свет был то ли ни на что не направленным, то ли мерцающим — или это ее неизбытая усталость все еще делала свое подлое дело.

Даниель молчал, давая ей возможность самой понять эту комнату. Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла, как будто ее дергали за веревочки. Вдруг почувствовала, что волосы, спадающие на плечи, — декорация, из которой нечаянно вылезает ее лицо. Непонятная комната от чего-то освобождала ее и что-то обещала — вот уж чего она совсем не ожидала. Пусть ты придешь из ничего и ты живешь нигде.

Минут двадцать спустя она привыкла к яркому свету. Там даже была тень. Они находились как бы внутри светящегося кристалла. Свет падал сверху, но отражения множили его, каким образом — трудно было понять, однако они были везде. Она определилась, почувствовав пол под ногами и стены под руками, без острых граней, мягкие, добрые, неправильной формы. Попыталась вписаться, но ее тело этого не принимало.

На закате свет в комнате стал оранжевым, почти розовым, смешиваясь с палево-белым светом луны.

Ребекка опять последовала за Даниелем. Они уселись на полу почти рядом.

Облака за окном громоздились друг на друга, образуя все новые этажи, до самой крыши, где были одни только звезды, которым уже точно некуда было деться, — в городе же облака были стенами, а огни — интерьером.

— Я редко с кем общаюсь, но если общаюсь, то слушаю не себя, а его. Про себя-то я давно все знаю.

Было ли это ненавязчивым предложением рассказать ему о себе? Ребекка не знала. Но говорить она сейчас могла лишь о том, что произошло. Да и ему разве не хотелось поговорить хоть с кем-нибудь о смерти своего отца? Во всяком случае, он наверняка на это рассчитывал.

— А что произошло с твоей матерью?

— Ты думаешь, что он был мизантропом или всего лишь унылым, отчаявшимся вдовцом?

— Разве это не тяжелее всего — потерять человека, когда этого совсем не ожидаешь?

— Чего не знаю, того не знаю. Может быть, сказался возраст. Хотя мне кажется, что он и раньше был таким. Он всегда ожидал, что потеряет — не только мать, но и вообще любого человека, в любой момент. Одна возможность этого угнетала его настолько, что он никогда не мог ни на что решиться. Тогда я понял, что он не изменится никогда.

«Тогда» — это когда? Спрашивать было бы слишком грубо. И что же все-таки произошло с матерью — она умерла или они развелись? Опять ничего не ясно. Любые предположения, даже самые логичные, могли быть далеки от действительности. Буркхард тоже вечно блуждал между снами и явью. Он создал себе не внешний кокон, постепенно затягивавшийся все туже, а внутреннее страшилище, хорошо заметное и отпугивавшее всех и каждого, а если кто-то чужой и попадал в эту паутину, то немедленно вырывался, оставляя паука в одиночестве.

Почему он вообще плел эту сеть? Если все вещи в мире и так связаны хоть прямо, хоть косвенно, то зачем она нужна? Бессмысленная, противоречащая всякой очевидности картина мира, который на самом деле един и в котором два любых отдельно взятых человека из нескольких миллиардов всегда окажутся знакомы друг с другом через цепочку всего лишь из шести-семи человек, хотя закономерности тут никакой?

— От беды не заречешься. Единственное, что можно сделать, так это завить горе веревочкой и вывесить за окошко, даже если легче от этого не станет.

— Отец, наверное, был тобой очень доволен.

— Думаю, он больше был бы доволен ребенком, который бы весь день сидел у себя в комнате, малюя уродливых цаплеподобных людей с выпотрошенными мозгами, а в перерывах небрежно выполнял пару-тройку йогических упражнений на грязном матрасе. Чтобы с внешним миром его связывали лишь несколько тоненьких нитей и чтобы за это он ненавидел отца еще больше.

Такой ребенок устраивал бы его тем, что его есть за что избегать, значит, он может считать свои отцовские обязанности выполненными. За это он позволял бы ему предаваться самым жутким фантазиям. Что из этого выйдет, плохое или хорошее, его бы уже не волновало, так как сам он остался собой. Отец считал, что тот, кто изменяет себе, расплачивается потом за это очень жестоко. Он не верил в подвижничество, заставляющее людей добровольно лишать себя жизненных благ. И не стал бы ни критиковать, ни одобрять ребенка. Ребенок как параллельный или запасной путь, до которого ему дела нет.

— Твой отец был серьезно болен, и эта физическая боль делала его чутким не только к своим, но и к чужим страданиям.

— Это паразитирование на чужом горе лишь угнетало его еще больше. Он боялся помогать бедным, потому что не знал, что выйдет из его помощи. Хотя прагматиком он не был. И беспокоило его не то, что нынешнее счастье может обернуться несчастьем в будущем или еще где-нибудь, потому что счастьем несчастья не уравновесить. Нет, ему хотелось пусть небольшого, совсем скромного счастья, но только чтобы при этом ни ему, ни вообще никому ничто не угрожало.

И тут на него свалилась Крис. Ему пришлось дать деньги на этот ее эксперимент. Но он не жалел, скажем, что она истратила эти деньги не на самых сирых и убогих, хотя так, наверное, осчастливленных могло бы быть и побольше. Он хотел лишь показать, что доверяет ей, при этом наверняка зная — он ведь вообще никому не доверял и, значит, просто не мог думать иначе, — что его бессовестно надувают.

— Почему же он не покончил жизнь самоубийством?

Потому что задумал прикончить участников вечеринки? Чтобы показать Крис, чем для нее обернется эта предоставленная им воля и чего стоит разок осчастливить других? А этих оставил в живых как свидетелей? Чтобы умершим не пришлось испытать неизбежного потом горя?